Römisch-germanisches Korrespondenzblatt

(Fortsetzung des Korr.-Bl. der Westd. Ztschr. f. Gesch. u. Kunst)

Nachrichtenorgan für die römisch-germanische Altertumsforschung.

Herausgegeben von Dr. E. Krüger, Museumsdirektor in Trier.

Das Korrespondenzblatt erscheint alle 2 Monate. — Abonneinentspreis pro Jahr 3 Mark.

Verlagsbuchhandlung von Jacob Lintz in Trier.

Mai u. Juni. Erster Jahrgang. Nr. 3. 1908.

NEUE FUNDE.

16- Osthofen bei Worms. Hockergräber.

Vor einigen Tagen wurden bei Erdarbeiten für die Backsteinfabrikation

bei Osthofen zwei Skelette gefunden, welche in hockender Lage bestattet

waren. Beigaben hatten die Toten nicht mitbekommen, dagegen war jeder —

wohl zufällig — in eine Wohngrube der Hallstattzeit beigesetzt worden. Sie

dürften demnach der LaTene-Zeit angehören. Von dem Inhalt der Wohn-

gruben sind bemerkenswert verschiedene charakteristische Scherben, dann

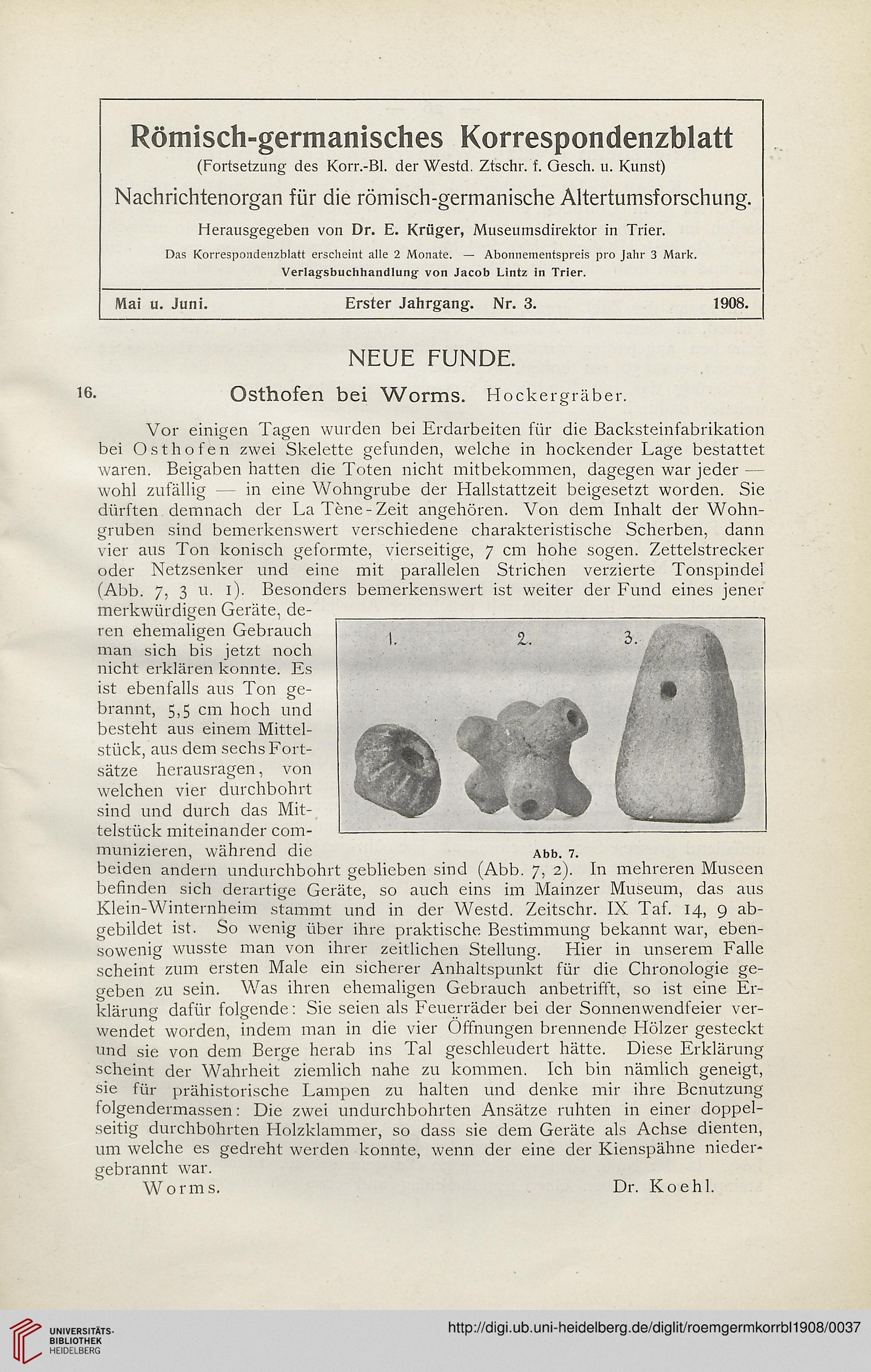

vier aus Ton konisch geformte, vierseitige, 7 cm hohe sogen. Zettelstrecker

oder Netzsenker und eine mit parallelen Strichen verzierte Tonspindel

(Abb. 7, 3 u. 1). Besonders bemerkenswert ist weiter der Fund eines jener

merkwürdigen Geräte, de-

ren ehemaligen Gebrauch

man sich bis jetzt noch

nicht erklären konnte. Es

ist ebenfalls aus Ton ge-

brannt, 5,5 cm hoch und

besteht aus einem Mittel-

stück, aus dem sechs Fort-

sätze herausragen, von

welchen vier durchbohrt

sind und durch das Mit-

telstück miteinander com-

munizieren, während die Abb. 7.

beiden andern undurchbohrt geblieben sind (Abb. 7, 2). In mehreren Museen

befinden sich derartige Geräte, so auch eins im Mainzer Museum, das aus

Klein-Winternheim stammt und in der Westd. Zeitschr. IX Taf. 14, 9 ab-

gebildet ist. So wenig über ihre praktische Bestimmung bekannt war, eben-

sowenig wusste man von ihrer zeitlichen Stellung. Hier in unserem Falle

scheint zum ersten Male ein sicherer Anhaltspunkt für die Chronologie ge-

geben zu sein. Was ihren ehemaligen Gebrauch anbetrifft, so ist eine Er-

klärung dafür folgende: Sie seien als Feuerräder bei der Sonnen wendfeier ver-

wendet worden, indem man in die vier Öffnungen brennende Hölzer gesteckt

und sie von dem Berge herab ins Tal geschleudert hätte. Diese Erklärung

scheint der Wahrheit ziemlich nahe zu kommen. Ich bin nämlich geneigt,

sie für prähistorische Lampen zu halten und denke mir ihre Benutzung

folgendermassen: Die zwei undurchbohrten Ansätze ruhten in einer doppel-

seitig durchbohrten Holzklammer, so dass sie dem Geräte als Achse dienten,

um welche es gedreht werden konnte, wenn der eine der Kienspähne nieder-

gebrannt war.

W orms.

Dr. Koehl.

(Fortsetzung des Korr.-Bl. der Westd. Ztschr. f. Gesch. u. Kunst)

Nachrichtenorgan für die römisch-germanische Altertumsforschung.

Herausgegeben von Dr. E. Krüger, Museumsdirektor in Trier.

Das Korrespondenzblatt erscheint alle 2 Monate. — Abonneinentspreis pro Jahr 3 Mark.

Verlagsbuchhandlung von Jacob Lintz in Trier.

Mai u. Juni. Erster Jahrgang. Nr. 3. 1908.

NEUE FUNDE.

16- Osthofen bei Worms. Hockergräber.

Vor einigen Tagen wurden bei Erdarbeiten für die Backsteinfabrikation

bei Osthofen zwei Skelette gefunden, welche in hockender Lage bestattet

waren. Beigaben hatten die Toten nicht mitbekommen, dagegen war jeder —

wohl zufällig — in eine Wohngrube der Hallstattzeit beigesetzt worden. Sie

dürften demnach der LaTene-Zeit angehören. Von dem Inhalt der Wohn-

gruben sind bemerkenswert verschiedene charakteristische Scherben, dann

vier aus Ton konisch geformte, vierseitige, 7 cm hohe sogen. Zettelstrecker

oder Netzsenker und eine mit parallelen Strichen verzierte Tonspindel

(Abb. 7, 3 u. 1). Besonders bemerkenswert ist weiter der Fund eines jener

merkwürdigen Geräte, de-

ren ehemaligen Gebrauch

man sich bis jetzt noch

nicht erklären konnte. Es

ist ebenfalls aus Ton ge-

brannt, 5,5 cm hoch und

besteht aus einem Mittel-

stück, aus dem sechs Fort-

sätze herausragen, von

welchen vier durchbohrt

sind und durch das Mit-

telstück miteinander com-

munizieren, während die Abb. 7.

beiden andern undurchbohrt geblieben sind (Abb. 7, 2). In mehreren Museen

befinden sich derartige Geräte, so auch eins im Mainzer Museum, das aus

Klein-Winternheim stammt und in der Westd. Zeitschr. IX Taf. 14, 9 ab-

gebildet ist. So wenig über ihre praktische Bestimmung bekannt war, eben-

sowenig wusste man von ihrer zeitlichen Stellung. Hier in unserem Falle

scheint zum ersten Male ein sicherer Anhaltspunkt für die Chronologie ge-

geben zu sein. Was ihren ehemaligen Gebrauch anbetrifft, so ist eine Er-

klärung dafür folgende: Sie seien als Feuerräder bei der Sonnen wendfeier ver-

wendet worden, indem man in die vier Öffnungen brennende Hölzer gesteckt

und sie von dem Berge herab ins Tal geschleudert hätte. Diese Erklärung

scheint der Wahrheit ziemlich nahe zu kommen. Ich bin nämlich geneigt,

sie für prähistorische Lampen zu halten und denke mir ihre Benutzung

folgendermassen: Die zwei undurchbohrten Ansätze ruhten in einer doppel-

seitig durchbohrten Holzklammer, so dass sie dem Geräte als Achse dienten,

um welche es gedreht werden konnte, wenn der eine der Kienspähne nieder-

gebrannt war.

W orms.

Dr. Koehl.