Jahrg. VI, Nr. 1 vom 3. Januar 1932

DIE WELTKUNST

3

Schicksal verstoßen“ 7000 M, also etwa 55 000

belg. Franken angelegt wurden.

Kopenhagen erlebte mit der Auflösung

der Gemäldegalerie Graf Moltke durch

Winkel & Magnussen am 1./2. Juni einen

dem Wert des Objekts entsprechenden Auk-

tionserfolg: die Landschaft von Hobbema

brachte 107 000 kr., der Rubens 69 000 kr., drei

Wasserfall-Landschaften von Jacob Ruisdael

zusammen 83 000 kr., wenige Tage später bei

der Versteigerung der Sammlung Rosenorn-

Lehn eine musikalische Szene von Lancret etwa

22 000 kr.

Neues über

Östliche Kunst

in russischen Museen

Von

Dr. Alfred Salmony

VI*)

Kutais

Die nach Südwesten abfallenden Gebirgs-

ketten des Kaukasus bilden ein kaum min-

der altes Kulturgebiet als die Paßhöhen des

Nordens. Das Tal des Rion ist seit langem

^egen seiner ausgedehnten Gräberfelder be-

kannt. Kutais, die einstige Hauptstadt Imere-

tiens, birgt die lokalen Altertümer. Der Fall

dieses Museums ist bezeichnend, man kennt

sein Material nicht und braucht es doch unbe-

dingt, um die kaukasischen Altertümer richtig

einordnen zu können. Leider konnte ich dort

keine Aufnahmen machen oder erhalten und

muß den Behörden schon für die Erlaubnis

der Besichtigung sehr dankbar sein. Die

Schwierigkeiten beim Besuch der Sammlung

Von Kutais wie ihre Behebung seien hier als

ein ungewöhnlicher Beitrag zur russischen

Museumsgeschichte vermerkt.

Das Gebäude befindet sich im Schulkom-

plex der Stadt. Als ich dort ankam, bestätigte

sich ein bereits in Tiflis verbreitetes Gerücht:

das Museum war geschlossen, weil es

auf eine für den Fremden uninteressante und

rätselhafte Weise mit Gegenrevolution in Ver-

bindung gestanden haben sollte. Der Schul-

leiter stellte mir eine Dolmetscherin zur Ver-

fügung, um mit den zuständigen Behörden ver-

handeln zu können. Nicht ohne Mühe bewog

ich die brave Frau dazu, mit mir bis zum

Höchstkommandierenden der GPU, der staat-

lichen Polizei, vorzudringen. Sie hatte offen-

bar ein Ungeheuer erwartet und freute sich

über den sympathischen, in Kleidung und Auf-

treten gleich gepflegten Offizier nicht weniger

als der Fremde, der schließlich für sein selt-

sames Verlangen kein anderes Ausweismittel

*) Vergl. I. Leningrad, in Nr. 12, II. Moskau in

Nr. 30, III. Rostow am Don in Nr. 33, IV. Wladikaw-

kas in Nr. 34, V. Tiflis in Nr. 51/52, Jg. V der „Welt-

kunst“.

hatte als sein brennendes Interesse für die

Altertümer des Landes. Das Museum war

aber nun einmal versiegelt. Um das Siegel zu

lösen, bedurfte es einer ganzen Anzahl von

Personen. Nicht ohne Ironie wurde mir ver-

sichert, daß die Kunde von dem bedenklichen

Ruf der GPU im kapitalistischen Ausland bis

des GPU-Gebäudes zu benutzen, Gebrauch

gemacht, aber die Zeit bis zur Abfahrt des

nächsten Zuges reichte gerade, um das so

sorgfältig gehütete Museum zu studieren.

In der geschichtlichen Anordnung ist es

eines der besten. Es besitzt männliche Figu-

ren aus Bronze von ungewöhnlicher Größe

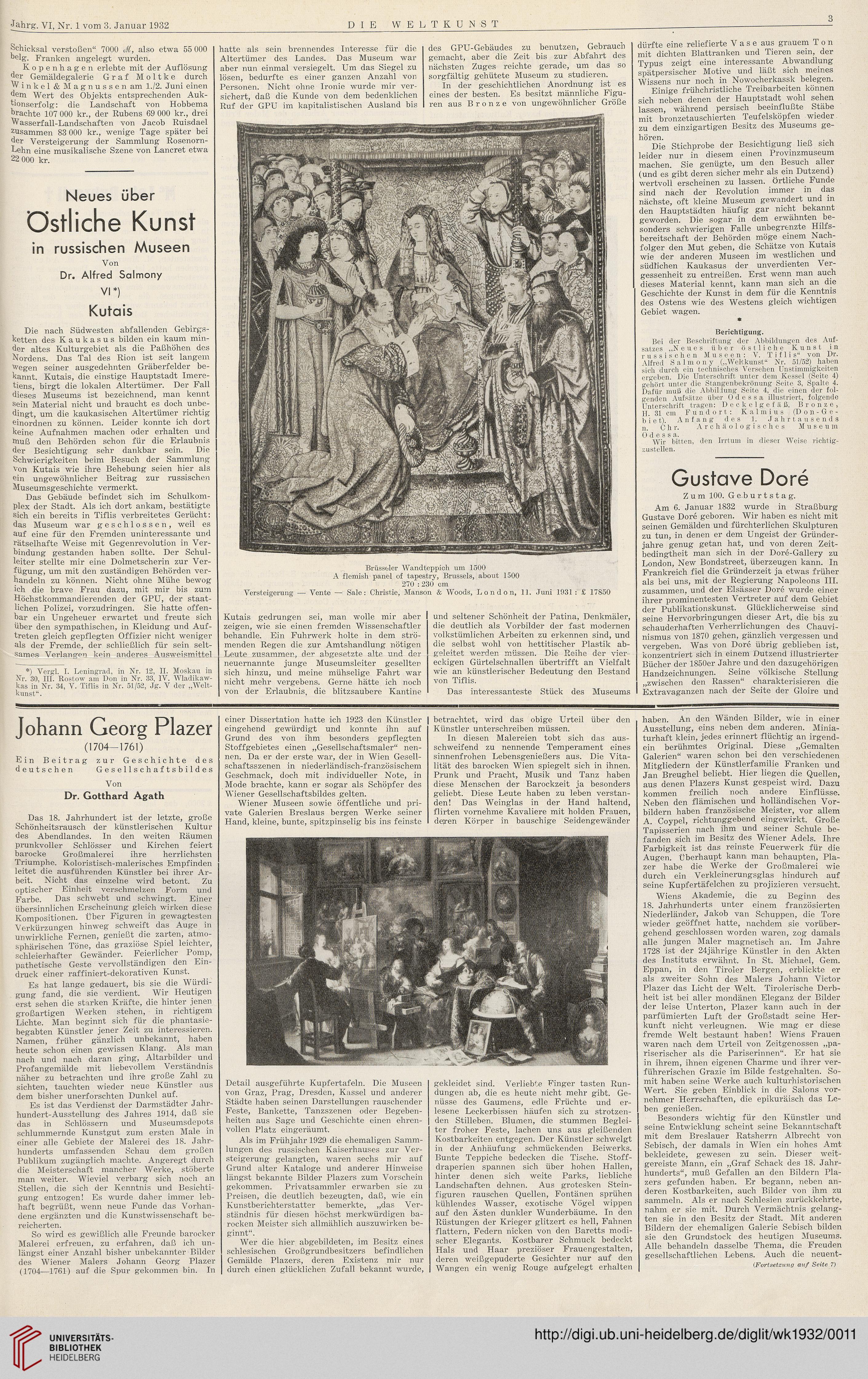

Brüsseler Wandteppich um 1500

A flemisli panel of tapestry, Brussels, about 1500

270 :230 cm

Versteigerung — Vente — Sale: Christie, Manson & Woods, London, 11. Juni 1931 : £ 17850

Kutais gedrungen sei, man wolle mir aber

zeigen, wie sie einen fremden Wissenschaftler

behandle. Ein Fuhrwerk holte in dem strö-

menden Regen die zur Amtshandlung nötigen

Leute zusammen, der abgesetzte alte und der

neuernannte junge Museumsleiter gesellten

sich hinzu, und meine mühselige Fahrt war

nicht mehr vergebens. Gerne hätte ich noch

von der Erlaubnis, die blitzsaubere Kantine

und seltener Schönheit der Patina, Denkmäler,

die deutlich als Vorbilder der fast modernen

volkstümlichen Arbeiten zu erkennen sind, und

die selbst wohl von hettitischer Plastik ab-

geleitet werden müssen. Die Reihe der vier-

eckigen Gürtelschnallen übertrifft an Vielfalt

wie an künstlerischer Bedeutung den Bestand

von Tiflis.

Das interessanteste Stück des Museums

dürfte eine reliefierte V a s e aus grauem Ton

mit dichten Blattranken und Tieren sein, der

Typus zeigt eine interessante Abwandlung

spätpersischer Motive und läßt sich meines

Wissens nur noch in Nowocherkassk belegen.

Einige frühchristliche Treibarbeiten können

sich neben denen der Hauptstadt wohl sehen

lassen, während persisch beeinflußte Stäbe

mit bronzetauschierten Teufelsköpfen wieder

zu dem einzigartigen Besitz des Museums ge-

hören.

Die Stichprobe der Besichtigung ließ sich

leider nur in diesem einen Provinzmuseum

machen. Sie genügte, um den Besuch aller

(und es gibt deren sicher mehr als ein Dutzend)

wertvoll erscheinen zu lassen. Örtliche, Funde

sind nach der Revolution immer in das

nächste, oft kleine Museum gewandert und in

den Hauptstädten häufig gar nicht bekannt

geworden. Die sogar in dem erwähnten be-

sonders schwierigen Falle unbegrenzte Hilfs-

bereitschaft der Behörden möge einem Nach-

folger den Mut geben, die Schätze von Kutais

wie der anderen Museen im westlichen und

südlichen Kaukasus der unverdienten Ver-

gessenheit zu entreißen. Erst wenn man auch

dieses Material kennt, kann man sich an die

Geschichte der Kunst in dem für die Kenntnis

des Ostens wie des Westens gleich wichtigen

Gebiet wagen.

•

Berichtigung.

Bei der Beschriftung der Abbildungen des Auf-

satzes „Neues über östliche Kunst in

russischen Museen: V. Tiflis“ von Dr.

Alfred S a 1 m o n y („Weltkunst“ Nr. 51/52) haben

sich durch ein technisches Versehen Unstimmigkeiten

ergeben. Die Unterschrift unter dem Kessel (Seite 4)

gehört unter die Stangenbekrönung Seite 3, Spalte 4.

Dafür muß die Abbildung Seite 4. die einen der fol-

genden Aufsätze über Odessa illustriert, folgende

Unterschrift tragen: Deckel gefäß. Bronze,

H. 31 cm Fundort: K a 1 m i u s (Don-Ge-

biet). Anfang des 1. .Jahrtausends

n. C h r. Archäologisches Museum

Odessa.

Wir bitten, den Irrtum in dieser Weise richtig-

zustellen.

Gustave Dore

Zum 100. Geburtstag.

Am 6. Januar 1832 wurde in Straßburg

Gustave Dore geboren. Wir haben es nicht mit

seinen Gemälden und fürchterlichen Skulpturen

zu tun, in denen er dem Ungeist der Gründer-

jahre genug getan hat, und von deren Zeit-

bedingtheit man sich in der Dore-Gallery zu

London, New Bondstreet, überzeugen kann. In

Frankreich fiel die Gründerzeit ja etwas früher

als bei uns, mit der Regierung Napoleons III.

zusammen, und der Elsässer Dore wurde einer

ihrer prominentesten Vertreter auf dem Gebiet

der Publikationskunst. Glücklicherweise sind

seine Hervorbringungen dieser Art, die bis zu

schauderhaften Verherrlichungen des Chauvi-

nismus von 1870 gehen, gänzlich vergessen und

vergeben. Was von Dore übrig geblieben ist,

konzentriert sich in einem Dutzend illustrierter

Bücher der 1850er Jahre und den dazugehörigen

Handzeichnungen. Seine völkische Stellung

„zwischen den Rassen“ charakterisieren die

Extravaganzen nach der Seite der Gloire und

Johann Georg Plazer

(1704-1761)

Ein Beitrag zur Geschichte des

deutschen Gese11schaftsbi 1 des

Von

Dr. Gotthard Agath

Das 18. Jahrhundert ist der letzte, große

Schönheitsrausch der künstlerischen Kultui'

des Abendlandes. In den weiten Räumen

prunkvoller Schlösser und Kirchen feiert

barocke Großmalerei ihre herrlichsten

Triumphe. Koloristisch-malerisches Empfinden

leitet die ausführenden Künstler bei ihrer Ar-

beit. Nicht das einzelne wird betont. Zu

optischer Einheit verschmelzen Form und

Farbe. Das schwebt und schwingt. Einer

übersinnlichen Erscheinung gleich wirken diese

Kompositionen. Über Figuren in gewagtesten

Verkürzungen hinweg schweift das Auge in

unwirkliche Fernen, genießt die zarten, atmo-

sphärischen Töne, das graziöse Spiel leichter,

schleierhafter Gewänder. Feierlicher Pomp,

pathetische Geste vervollständigen den Ein-

druck einer raffiniert-dekorativen Kunst.

Es hat lange gedauert, bis sie die Würdi-

gung fand, die sie verdient. Wir Heutigen

erst sehen die starken Kräfte, die hinter jenen

großartigen Werken stehen, in richtigem

Lichte. Man beginnt sich für die phantasie-

begabten Künstler jener Zeit zu interessieren.

Namen, früher gänzlich unbekannt, haben

heute schon einen gewissen Klang. Als man

nach und nach daran ging, Altarbilder und

Profangemälde mit liebevollem Verständnis

näher zu betrachten und ihre große Zahl zu

sichten, tauchten wieder neue Künstler aus

dem bisher unerforschten Dunkel auf.

Es ist das Verdienst der Darmstädter Jahr-

hundert-Ausstellung des Jahres 1914, daß sie

das in Schlössern und Museumsdepots

schlummernde Kunstgut zum ersten Male in

einer alle Gebiete der Malerei des 18. Jahr-

hunderts umfassenden Schau dem großen

Publikum zugänglich machte. Angeregt durch

die Meisterschaft mancher Werke, stöberte

man weiter. Wieviel verbarg sich noch an

Stellen, die sich der Kenntnis und Besichti-

gung entzogen! Es wurde daher immer leb-

haft begrüßt, wenn neue Funde das Vorhan-

dene ergänzten und die Kunstwissenschaft be-

reicherten.

So wird es gewißlich alle Freunde barocker

Malerei erfreuen, zu erfahren, daß ich un-

längst einer Anzahl bisher unbekannter Bilder

des Wiener Malers Johann Georg Plazer

(1704—1761) auf die Spur gekommen bin. In

einer Dissertation hatte ich 1923 den Künstler

eingehend gewürdigt und konnte ihn auf

Grund des von ihm besonders gepflegten

Stoffgebietes einen „Gesellschaftsmaler“ nen-

nen. Da er der erste war, der in Wien Gesell-

schaftsszenen in niederländisch-französischem

Geschmack, doch mit individueller Note, in

Mode brachte, kann er sogar als Schöpfer des

Wiener Gesellschaftsbildes gelten.

Wiener Museen sowie öffentliche und pri-

vate Galerien Breslaus bergen Werke seiner

Hand, kleine, bunte, spitzpinselig bis ins feinste

betrachtet, wird das obige Urteil über den

Künstler unterschreiben müssen.

In diesen Malereien tobt sich das aus-

schweifend zu nennende Temperament eines

sinnenfrohen Lebensgenießers aus. Die Vita-

lität des barocken Wien spiegelt sich in ihnen.

Prunk und Pracht, Musik und Tanz haben

diese Menschen der Barockzeit ja besonders

geliebt. Diese Leute haben zu leben verstan-

den! Das Weinglas in der Hand haltend,

flirten vornehme Kavaliere mit holden Frauen,

deren Körper in bauschige Seidengewänder

Detail ausgeführte Kupfertafeln. Die Museen

von Graz, Prag, Dresden, Kassel und anderer

Städte haben seinen Darstellungen rauschender

Feste, Bankette, Tanzszenen oder Begeben-

heiten aus Sage und Geschichte einen ehren-

vollen Platz eingeräumt.

Als im Frühjahr 1929 die ehemaligen Samm-

lungen des russischen Kaiserhauses zur Ver-

steigerung gelangten, waren sechs mir auf

Grund alter Kataloge und anderer Hinweise

längst bekannte Bilder Plazers zum Vorschein

gekommen. Privatsammler erwarben sie zu

Preisen, die deutlich bezeugten, daß, wie ein

Kunstberichterstatter bemerkte, „das Ver-

ständnis für diesen höchst merkwürdigen ba-

rocken Meister sich allmählich auszuwirken be-

ginnt“.

Wer die hier abgebildeten, im Besitz eines

schlesischen Großgrundbesitzers befindlichen

Gemälde Plazers, deren Existenz mir nur

durch einen glücklichen Zufall bekannt wurde,

gekleidet sind. Verliebte Finger tasten Run-

dungen ab, die es heute nicht mehr gibt. Ge-

nüsse des Gaumens, edle Früchte und er-

lesene Leckerbissen häufen sich zu strotzen-

den Stilleben. Blumen, die stummen Beglei-

ter froher Feste, lachen uns aus gleißenden

Kostbarkeiten entgegen. Der Künstler schwelgt

in der Anhäufung schmückenden Beiwerks.

Bunte Teppiche bedecken die Tische. Stoff-

draperien spannen sich über hohen Hallen,

hinter denen sich weite Parks, liebliche

Landschaften dehnen. Aus grotesken Stein-

figuren rauschen Quellen, Fontänen sprühen

kühlendes Wasser, exotische Vögel wippen

auf den Ästen dunkler Wunderbäume. In den

Rüstungen der Krieger glitzert es hell, Fahnen

flattern, Federn nicken von den Baretts modi-

scher Elegants. Kostbarer Schmuck bedeckt

Hals und Haar preziöser Frauengestalten,

deren weißgepuderte Gesichter nur auf den

Wangen ein wenig Rouge aufgelegt erhalten

haben. An den Wänden Bilder, wie in einer

Ausstellung, eins neben dem anderen. Minia-

turhaft klein, jedes erinnert flüchtig an irgend-

ein berühmtes Original. Diese „Gemalten

Galerien“ waren schon bei den verschiedenen

Mitgliedern der Künstlerfamilie Franken und

Jan Breughel beliebt. Hier liegen die Quellen,

aus denen Plazers Kunst gespeist wird. Dazu

kommen freilich noch andere Einflüsse.

Neben den flämischen und holländischen Vor-

bildern haben französische Meister, vor allem

A. Coypel, richtunggebend eingewirkt. Große

Tapisserien nach ihm und seiner Schule be-

fanden sich im Besitz des Wiener Adels. Ihre

Farbigkeit ist das reinste Feuerwerk für die

Augen. Überhaupt kann man behaupten, Pla-

zer habe die Werke der Großmalerei wie

durch ein Verkleinerungsglas hindurch auf

seine Kupfertäfelchen zu projizieren versucht.

Wiens Akademie, die zu Beginn des

18. Jahrhunderts unter einem französierten

Niederländer, Jakob van Schuppen, die Tore

wieder geöffnet hatte, nachdem sie vorüber-

gehend geschlossen worden waren, zog damals

alle jungen Maler magnetisch an. Im Jahre

1728 ist der 24jährige Künstler in den Akten

des Instituts erwähnt. In St. Michael, Gern.

Eppan, in den Tiroler Bergen, erblickte er

als zweiter Sohn des Malers Johann Victor

Plazer das Licht der Welt. Tirolerische Derb-

heit ist bei aller mondänen Eleganz der Bilder

der leise Unterton, Plazer kann auch in der

parfümierten Luft der Großstadt seine Her-

kunft nicht verleugnen. Wie mag er diese

fremde Welt bestaunt haben! Wiens Frauen

waren nach dem. Urteil von Zeitgenossen „pa-

riserischer als die Pariserinnen“. Er hat sie

in ihrem, ihnen eigenen Charme und ihrer ver-

führerischen Grazie im Bilde festgehalten. So-

mit haben seine Werke auch kulturhistorischen

Wert. Sie geben Einblick in die Salons vor-

nehmer Herrschaften, die epikuräisch das Le-

ben genießen.

Besonders wichtig für den Künstler und

seine Entwicklung scheint seine Bekanntschaft

mit dem Breslauer Ratsherrn Albrecht von

Sebisch, der damals in Wien ein hohes Amt

bekleidete, gewesen zu sein. Dieser weit-

gereiste Mann, ein „Graf Schack des 18. Jahr-

hunderts“, muß Gefallen an den Bildern Pla-

zers gefunden haben. Er begann, neben an-

deren Kostbarkeiten, auch Bilder von ihm zu

sammeln. Als er nach Schlesien zurückkehrte,

nahm er sie mit. Durch Vermächtnis gelang-

ten sie in den Besitz der Stadt. Mit anderen

Bildern der ehemaligen Galerie Sebisch bilden

sie den Grundstock des heutigen Museums.

Alle behandeln dasselbe Thema, die Freuden

gesellschaftlichen Lebens. Auch die neuent-

(Fortsetzung auf Seite 7)

DIE WELTKUNST

3

Schicksal verstoßen“ 7000 M, also etwa 55 000

belg. Franken angelegt wurden.

Kopenhagen erlebte mit der Auflösung

der Gemäldegalerie Graf Moltke durch

Winkel & Magnussen am 1./2. Juni einen

dem Wert des Objekts entsprechenden Auk-

tionserfolg: die Landschaft von Hobbema

brachte 107 000 kr., der Rubens 69 000 kr., drei

Wasserfall-Landschaften von Jacob Ruisdael

zusammen 83 000 kr., wenige Tage später bei

der Versteigerung der Sammlung Rosenorn-

Lehn eine musikalische Szene von Lancret etwa

22 000 kr.

Neues über

Östliche Kunst

in russischen Museen

Von

Dr. Alfred Salmony

VI*)

Kutais

Die nach Südwesten abfallenden Gebirgs-

ketten des Kaukasus bilden ein kaum min-

der altes Kulturgebiet als die Paßhöhen des

Nordens. Das Tal des Rion ist seit langem

^egen seiner ausgedehnten Gräberfelder be-

kannt. Kutais, die einstige Hauptstadt Imere-

tiens, birgt die lokalen Altertümer. Der Fall

dieses Museums ist bezeichnend, man kennt

sein Material nicht und braucht es doch unbe-

dingt, um die kaukasischen Altertümer richtig

einordnen zu können. Leider konnte ich dort

keine Aufnahmen machen oder erhalten und

muß den Behörden schon für die Erlaubnis

der Besichtigung sehr dankbar sein. Die

Schwierigkeiten beim Besuch der Sammlung

Von Kutais wie ihre Behebung seien hier als

ein ungewöhnlicher Beitrag zur russischen

Museumsgeschichte vermerkt.

Das Gebäude befindet sich im Schulkom-

plex der Stadt. Als ich dort ankam, bestätigte

sich ein bereits in Tiflis verbreitetes Gerücht:

das Museum war geschlossen, weil es

auf eine für den Fremden uninteressante und

rätselhafte Weise mit Gegenrevolution in Ver-

bindung gestanden haben sollte. Der Schul-

leiter stellte mir eine Dolmetscherin zur Ver-

fügung, um mit den zuständigen Behörden ver-

handeln zu können. Nicht ohne Mühe bewog

ich die brave Frau dazu, mit mir bis zum

Höchstkommandierenden der GPU, der staat-

lichen Polizei, vorzudringen. Sie hatte offen-

bar ein Ungeheuer erwartet und freute sich

über den sympathischen, in Kleidung und Auf-

treten gleich gepflegten Offizier nicht weniger

als der Fremde, der schließlich für sein selt-

sames Verlangen kein anderes Ausweismittel

*) Vergl. I. Leningrad, in Nr. 12, II. Moskau in

Nr. 30, III. Rostow am Don in Nr. 33, IV. Wladikaw-

kas in Nr. 34, V. Tiflis in Nr. 51/52, Jg. V der „Welt-

kunst“.

hatte als sein brennendes Interesse für die

Altertümer des Landes. Das Museum war

aber nun einmal versiegelt. Um das Siegel zu

lösen, bedurfte es einer ganzen Anzahl von

Personen. Nicht ohne Ironie wurde mir ver-

sichert, daß die Kunde von dem bedenklichen

Ruf der GPU im kapitalistischen Ausland bis

des GPU-Gebäudes zu benutzen, Gebrauch

gemacht, aber die Zeit bis zur Abfahrt des

nächsten Zuges reichte gerade, um das so

sorgfältig gehütete Museum zu studieren.

In der geschichtlichen Anordnung ist es

eines der besten. Es besitzt männliche Figu-

ren aus Bronze von ungewöhnlicher Größe

Brüsseler Wandteppich um 1500

A flemisli panel of tapestry, Brussels, about 1500

270 :230 cm

Versteigerung — Vente — Sale: Christie, Manson & Woods, London, 11. Juni 1931 : £ 17850

Kutais gedrungen sei, man wolle mir aber

zeigen, wie sie einen fremden Wissenschaftler

behandle. Ein Fuhrwerk holte in dem strö-

menden Regen die zur Amtshandlung nötigen

Leute zusammen, der abgesetzte alte und der

neuernannte junge Museumsleiter gesellten

sich hinzu, und meine mühselige Fahrt war

nicht mehr vergebens. Gerne hätte ich noch

von der Erlaubnis, die blitzsaubere Kantine

und seltener Schönheit der Patina, Denkmäler,

die deutlich als Vorbilder der fast modernen

volkstümlichen Arbeiten zu erkennen sind, und

die selbst wohl von hettitischer Plastik ab-

geleitet werden müssen. Die Reihe der vier-

eckigen Gürtelschnallen übertrifft an Vielfalt

wie an künstlerischer Bedeutung den Bestand

von Tiflis.

Das interessanteste Stück des Museums

dürfte eine reliefierte V a s e aus grauem Ton

mit dichten Blattranken und Tieren sein, der

Typus zeigt eine interessante Abwandlung

spätpersischer Motive und läßt sich meines

Wissens nur noch in Nowocherkassk belegen.

Einige frühchristliche Treibarbeiten können

sich neben denen der Hauptstadt wohl sehen

lassen, während persisch beeinflußte Stäbe

mit bronzetauschierten Teufelsköpfen wieder

zu dem einzigartigen Besitz des Museums ge-

hören.

Die Stichprobe der Besichtigung ließ sich

leider nur in diesem einen Provinzmuseum

machen. Sie genügte, um den Besuch aller

(und es gibt deren sicher mehr als ein Dutzend)

wertvoll erscheinen zu lassen. Örtliche, Funde

sind nach der Revolution immer in das

nächste, oft kleine Museum gewandert und in

den Hauptstädten häufig gar nicht bekannt

geworden. Die sogar in dem erwähnten be-

sonders schwierigen Falle unbegrenzte Hilfs-

bereitschaft der Behörden möge einem Nach-

folger den Mut geben, die Schätze von Kutais

wie der anderen Museen im westlichen und

südlichen Kaukasus der unverdienten Ver-

gessenheit zu entreißen. Erst wenn man auch

dieses Material kennt, kann man sich an die

Geschichte der Kunst in dem für die Kenntnis

des Ostens wie des Westens gleich wichtigen

Gebiet wagen.

•

Berichtigung.

Bei der Beschriftung der Abbildungen des Auf-

satzes „Neues über östliche Kunst in

russischen Museen: V. Tiflis“ von Dr.

Alfred S a 1 m o n y („Weltkunst“ Nr. 51/52) haben

sich durch ein technisches Versehen Unstimmigkeiten

ergeben. Die Unterschrift unter dem Kessel (Seite 4)

gehört unter die Stangenbekrönung Seite 3, Spalte 4.

Dafür muß die Abbildung Seite 4. die einen der fol-

genden Aufsätze über Odessa illustriert, folgende

Unterschrift tragen: Deckel gefäß. Bronze,

H. 31 cm Fundort: K a 1 m i u s (Don-Ge-

biet). Anfang des 1. .Jahrtausends

n. C h r. Archäologisches Museum

Odessa.

Wir bitten, den Irrtum in dieser Weise richtig-

zustellen.

Gustave Dore

Zum 100. Geburtstag.

Am 6. Januar 1832 wurde in Straßburg

Gustave Dore geboren. Wir haben es nicht mit

seinen Gemälden und fürchterlichen Skulpturen

zu tun, in denen er dem Ungeist der Gründer-

jahre genug getan hat, und von deren Zeit-

bedingtheit man sich in der Dore-Gallery zu

London, New Bondstreet, überzeugen kann. In

Frankreich fiel die Gründerzeit ja etwas früher

als bei uns, mit der Regierung Napoleons III.

zusammen, und der Elsässer Dore wurde einer

ihrer prominentesten Vertreter auf dem Gebiet

der Publikationskunst. Glücklicherweise sind

seine Hervorbringungen dieser Art, die bis zu

schauderhaften Verherrlichungen des Chauvi-

nismus von 1870 gehen, gänzlich vergessen und

vergeben. Was von Dore übrig geblieben ist,

konzentriert sich in einem Dutzend illustrierter

Bücher der 1850er Jahre und den dazugehörigen

Handzeichnungen. Seine völkische Stellung

„zwischen den Rassen“ charakterisieren die

Extravaganzen nach der Seite der Gloire und

Johann Georg Plazer

(1704-1761)

Ein Beitrag zur Geschichte des

deutschen Gese11schaftsbi 1 des

Von

Dr. Gotthard Agath

Das 18. Jahrhundert ist der letzte, große

Schönheitsrausch der künstlerischen Kultui'

des Abendlandes. In den weiten Räumen

prunkvoller Schlösser und Kirchen feiert

barocke Großmalerei ihre herrlichsten

Triumphe. Koloristisch-malerisches Empfinden

leitet die ausführenden Künstler bei ihrer Ar-

beit. Nicht das einzelne wird betont. Zu

optischer Einheit verschmelzen Form und

Farbe. Das schwebt und schwingt. Einer

übersinnlichen Erscheinung gleich wirken diese

Kompositionen. Über Figuren in gewagtesten

Verkürzungen hinweg schweift das Auge in

unwirkliche Fernen, genießt die zarten, atmo-

sphärischen Töne, das graziöse Spiel leichter,

schleierhafter Gewänder. Feierlicher Pomp,

pathetische Geste vervollständigen den Ein-

druck einer raffiniert-dekorativen Kunst.

Es hat lange gedauert, bis sie die Würdi-

gung fand, die sie verdient. Wir Heutigen

erst sehen die starken Kräfte, die hinter jenen

großartigen Werken stehen, in richtigem

Lichte. Man beginnt sich für die phantasie-

begabten Künstler jener Zeit zu interessieren.

Namen, früher gänzlich unbekannt, haben

heute schon einen gewissen Klang. Als man

nach und nach daran ging, Altarbilder und

Profangemälde mit liebevollem Verständnis

näher zu betrachten und ihre große Zahl zu

sichten, tauchten wieder neue Künstler aus

dem bisher unerforschten Dunkel auf.

Es ist das Verdienst der Darmstädter Jahr-

hundert-Ausstellung des Jahres 1914, daß sie

das in Schlössern und Museumsdepots

schlummernde Kunstgut zum ersten Male in

einer alle Gebiete der Malerei des 18. Jahr-

hunderts umfassenden Schau dem großen

Publikum zugänglich machte. Angeregt durch

die Meisterschaft mancher Werke, stöberte

man weiter. Wieviel verbarg sich noch an

Stellen, die sich der Kenntnis und Besichti-

gung entzogen! Es wurde daher immer leb-

haft begrüßt, wenn neue Funde das Vorhan-

dene ergänzten und die Kunstwissenschaft be-

reicherten.

So wird es gewißlich alle Freunde barocker

Malerei erfreuen, zu erfahren, daß ich un-

längst einer Anzahl bisher unbekannter Bilder

des Wiener Malers Johann Georg Plazer

(1704—1761) auf die Spur gekommen bin. In

einer Dissertation hatte ich 1923 den Künstler

eingehend gewürdigt und konnte ihn auf

Grund des von ihm besonders gepflegten

Stoffgebietes einen „Gesellschaftsmaler“ nen-

nen. Da er der erste war, der in Wien Gesell-

schaftsszenen in niederländisch-französischem

Geschmack, doch mit individueller Note, in

Mode brachte, kann er sogar als Schöpfer des

Wiener Gesellschaftsbildes gelten.

Wiener Museen sowie öffentliche und pri-

vate Galerien Breslaus bergen Werke seiner

Hand, kleine, bunte, spitzpinselig bis ins feinste

betrachtet, wird das obige Urteil über den

Künstler unterschreiben müssen.

In diesen Malereien tobt sich das aus-

schweifend zu nennende Temperament eines

sinnenfrohen Lebensgenießers aus. Die Vita-

lität des barocken Wien spiegelt sich in ihnen.

Prunk und Pracht, Musik und Tanz haben

diese Menschen der Barockzeit ja besonders

geliebt. Diese Leute haben zu leben verstan-

den! Das Weinglas in der Hand haltend,

flirten vornehme Kavaliere mit holden Frauen,

deren Körper in bauschige Seidengewänder

Detail ausgeführte Kupfertafeln. Die Museen

von Graz, Prag, Dresden, Kassel und anderer

Städte haben seinen Darstellungen rauschender

Feste, Bankette, Tanzszenen oder Begeben-

heiten aus Sage und Geschichte einen ehren-

vollen Platz eingeräumt.

Als im Frühjahr 1929 die ehemaligen Samm-

lungen des russischen Kaiserhauses zur Ver-

steigerung gelangten, waren sechs mir auf

Grund alter Kataloge und anderer Hinweise

längst bekannte Bilder Plazers zum Vorschein

gekommen. Privatsammler erwarben sie zu

Preisen, die deutlich bezeugten, daß, wie ein

Kunstberichterstatter bemerkte, „das Ver-

ständnis für diesen höchst merkwürdigen ba-

rocken Meister sich allmählich auszuwirken be-

ginnt“.

Wer die hier abgebildeten, im Besitz eines

schlesischen Großgrundbesitzers befindlichen

Gemälde Plazers, deren Existenz mir nur

durch einen glücklichen Zufall bekannt wurde,

gekleidet sind. Verliebte Finger tasten Run-

dungen ab, die es heute nicht mehr gibt. Ge-

nüsse des Gaumens, edle Früchte und er-

lesene Leckerbissen häufen sich zu strotzen-

den Stilleben. Blumen, die stummen Beglei-

ter froher Feste, lachen uns aus gleißenden

Kostbarkeiten entgegen. Der Künstler schwelgt

in der Anhäufung schmückenden Beiwerks.

Bunte Teppiche bedecken die Tische. Stoff-

draperien spannen sich über hohen Hallen,

hinter denen sich weite Parks, liebliche

Landschaften dehnen. Aus grotesken Stein-

figuren rauschen Quellen, Fontänen sprühen

kühlendes Wasser, exotische Vögel wippen

auf den Ästen dunkler Wunderbäume. In den

Rüstungen der Krieger glitzert es hell, Fahnen

flattern, Federn nicken von den Baretts modi-

scher Elegants. Kostbarer Schmuck bedeckt

Hals und Haar preziöser Frauengestalten,

deren weißgepuderte Gesichter nur auf den

Wangen ein wenig Rouge aufgelegt erhalten

haben. An den Wänden Bilder, wie in einer

Ausstellung, eins neben dem anderen. Minia-

turhaft klein, jedes erinnert flüchtig an irgend-

ein berühmtes Original. Diese „Gemalten

Galerien“ waren schon bei den verschiedenen

Mitgliedern der Künstlerfamilie Franken und

Jan Breughel beliebt. Hier liegen die Quellen,

aus denen Plazers Kunst gespeist wird. Dazu

kommen freilich noch andere Einflüsse.

Neben den flämischen und holländischen Vor-

bildern haben französische Meister, vor allem

A. Coypel, richtunggebend eingewirkt. Große

Tapisserien nach ihm und seiner Schule be-

fanden sich im Besitz des Wiener Adels. Ihre

Farbigkeit ist das reinste Feuerwerk für die

Augen. Überhaupt kann man behaupten, Pla-

zer habe die Werke der Großmalerei wie

durch ein Verkleinerungsglas hindurch auf

seine Kupfertäfelchen zu projizieren versucht.

Wiens Akademie, die zu Beginn des

18. Jahrhunderts unter einem französierten

Niederländer, Jakob van Schuppen, die Tore

wieder geöffnet hatte, nachdem sie vorüber-

gehend geschlossen worden waren, zog damals

alle jungen Maler magnetisch an. Im Jahre

1728 ist der 24jährige Künstler in den Akten

des Instituts erwähnt. In St. Michael, Gern.

Eppan, in den Tiroler Bergen, erblickte er

als zweiter Sohn des Malers Johann Victor

Plazer das Licht der Welt. Tirolerische Derb-

heit ist bei aller mondänen Eleganz der Bilder

der leise Unterton, Plazer kann auch in der

parfümierten Luft der Großstadt seine Her-

kunft nicht verleugnen. Wie mag er diese

fremde Welt bestaunt haben! Wiens Frauen

waren nach dem. Urteil von Zeitgenossen „pa-

riserischer als die Pariserinnen“. Er hat sie

in ihrem, ihnen eigenen Charme und ihrer ver-

führerischen Grazie im Bilde festgehalten. So-

mit haben seine Werke auch kulturhistorischen

Wert. Sie geben Einblick in die Salons vor-

nehmer Herrschaften, die epikuräisch das Le-

ben genießen.

Besonders wichtig für den Künstler und

seine Entwicklung scheint seine Bekanntschaft

mit dem Breslauer Ratsherrn Albrecht von

Sebisch, der damals in Wien ein hohes Amt

bekleidete, gewesen zu sein. Dieser weit-

gereiste Mann, ein „Graf Schack des 18. Jahr-

hunderts“, muß Gefallen an den Bildern Pla-

zers gefunden haben. Er begann, neben an-

deren Kostbarkeiten, auch Bilder von ihm zu

sammeln. Als er nach Schlesien zurückkehrte,

nahm er sie mit. Durch Vermächtnis gelang-

ten sie in den Besitz der Stadt. Mit anderen

Bildern der ehemaligen Galerie Sebisch bilden

sie den Grundstock des heutigen Museums.

Alle behandeln dasselbe Thema, die Freuden

gesellschaftlichen Lebens. Auch die neuent-

(Fortsetzung auf Seite 7)