2

DIE WELTKUNST

Jahrg. VI, Nr. 4 vom 24. Januar 1932

Edouard Manet

Zu seinem 100. Geburtstag am 25. Januar

im

Ausstellung deutscher

Handzeichnungen in Budapest

Von Dr. E.

Tnhalt Nr. 4

1/2

2

2

3,

6

6

5

5

Die vor

enthält

der Zeit

über die

kur-

fast

von

fol-

soll

und

Als

von

die

Um die kostbaren Bestände an Handzeich-

nungen einem weiteren Publikum zugänglich

zu machen, veranstaltet Frau Dr. Edith Hoff-

mann, die vortreffliche Leiterin der Graphi-

schen Abteilung des Museums der bildenden

2

2

5

3

3

4

4

5

tonung seiner Werte doch mehr geben als in

rein musealer Ordnung. Auch dieser Grund-

satz, der im Aufbau der Ausstellung von

Architekt Fritz Zeymer verfolgt wird, eröffnet

neue Aussichten hinsichtlich der Objekte.

Aber jene Vollkommen-

Manet, die seine „Er-

die Gleichgewichtslage

und ihn niemals die er-

Christkind

hl. Paulus

die inter-

Das in der

vertreten,

eines der

Der Ausstellung schließen sich einige

Bilder moderner türkischer Maler an, deren

Auswahl der Direktor der Kunstakademie von

Istanbul, Namuk Ismail Bey, vorgenom-

men hat.

zwei Meisterwerke ist unabwägbar; es sind ab-

solute Pole der Kunst.

heit der Malerei bei

schießung“ fast auf

eines Stillebens bringt

habene Ruhe eines Gottschöpfers erschüttern

läßt, der über jeder Not seiner Geschöpfe

steht: jene Größe der Form wiegt im Gebiet

der menschlichen Tätigkeit ebenso schwer wie

die Leidenschaft des Empörers auf der andern

Seite. Allerdings nur bei einer so großartigen,

alle Widerstände paralysierenden Malerei wie

der Manets, die für uns das erhabene Vorbild

bedeutet, das anderen Epochen Raffael war.

Zu Goethes Zeit stritt man über den Vorrang

Michelangelos oder Raffaels, jener ersten

großen Polarität. Heute wissen wir um die

Gleichberechtigung der beiden Prinzipien und

verehren mit gleicher Hingebung bei Manet

die Vollendung der Form und Farbe und die

Tiefe der Einsicht bei Munch.

Dr. Paul F. Schmidt

Es ist eine erstaunliche Tatsache, daß

Manet schon vor hundert Jahren geboren

wurde und beinahe 50 Jahre tot ist. Die unbe-

kümmerte Frische seiner Bilder spricht solchen

Daten Hohn, es scheint richtiger, sie eher

modern als überzeitlich zu nennen. Man könnte

die Probe aufs Exempel machen, unbekannte

Bilder Manets in eine Kunstausstellung von

heute zu hängen: sie werden durch die Inten-

sität ihres neuzeitlichen Empfindens über-

raschen und jünger als das meiste Ausgestellte

wirken. Dem stände auch nicht die Schwärze

vieler seiner Malereien entgegen; denn wir

fürchten uns nicht mehr vor dem reinen

Schwarz und haben dem orthodoxen Glauben

der Impressionisten an unbedingte Hellfarbig-

keit längst abgeschworen. Ja, vielleicht be-

deutet uns der „schwarze“ Manet heute mehr

als die grellste Sonnenwirkung mancher seiner

Spätbilder. Wir sehen in Manet weit mehr

als den Führer der Impressionisten, deren

Aufhellung der Palette ihm vielleicht nicht

ganz so aus dem Herzen kam wie Degas oder

Monet. Er ist unvergleichlich mehr als Partei-

gänger des Impressionismus, er nimmt ihm

gegenüber etwa dieselbe freie Stellung ein wie

Munch der „Ausdruckskunst“ gegenüber: beide

sind die Anreger und wahren Heroen ihres

Zeitalters, und beide stehen ihm mit derselben

Souveränität gegenüber, Manet als der größte

absolute Maler des Jahrhunderts, Munch als

sein stärkster Menschendeuter und Darsteller

des Dämonischen in der ganzen Natur. Diese

beiden einander aufs bestimmteste wider-

sprechenden und darum ergänzenden Pole der

modernen Kunst in ihrer tiefsten Wirkung er-

lebt und in sich aufgenommen zu haben, be-

deutet wohl das höchste Glück, das einem

Lebenden zuteil werden konnte. Es ist kein

Zufall, daß Munch genau zu dem Zeitpunkt be-

gann, da Manet starb (1883); der Darsteller

der modernen Seele löst den Maler des farbigen

Scheins ab, in ihrer Zweiheit liegt der Sinn der

neueren Kunst. In der Dichtkunst haben wir

eine ganz ähnliche Polarität bei dem Franzosen

Zola und dem Norweger Hamsun, obwohl

solcher Vergleich nur mit Vorbehalten gezogen

werden darf. Auf jeden Fall steht Manet auf

einer höheren Stufe als der zeitbedingtere

Zola, der übrigens mit der Hingabe seines

Kämpfertemperaments tapfer für den Freund

eingetreten ist, als das Spießbürgertum von

1867 auf die unverblümten Wahrheiten Manets

mit Hohn und tätlichen Angriffen reagierte.

Es mag sein, daß wir im Verhältnis zu unge-

wohntem Kunstwollen duldsamer geworden

sind; seit den unerhörten Angriffen auf Munch,

Nolde, Kandinsky vor dem Kriege ist eine so

aktive Form banausischer Mißbilligung nicht

mehr erlebt worden, abgesehen von politisch

bedingten Borniertheiten. Es ist aber nicht

sicher, ob nicht unter der Oberfläche eine so

ungeheure Revolution des Augenerlebnisses,

wie sie durch Manet geschah, noch ähnliche

Erschütterungen hervorrufen könnte wie in den

1860er Jahren. Das wirkliche Genie geht seiner

und jeder Zeit immer um eine ganz unausmeß-

bare und vielfach niemals einholbare Strecke

voraus, und seine Wirkung bleibt ewig so um-

werfend, wie zur Zeit seines Lebens. Im

Louvre hängt eine „Beweinung Christi“ von

einem unbekannten Meister aus Avignon,

15. Jahrhundert: die hat noch jeden Betrachter

bei jedem Wiedersehen bis in die Tiefen er-

schüttert; und so ging und geht es mit Konrad

Witz, mit dem Isenheimer Altar, mit Goyas

schwarzen Alterswerken im Prado, und in

diese ganz hohe Kategorie gehört auch das

Werk Manets, obwohl es nicht in die Tiefen

seelischer Dämonie hinabsteigt, sondern „nur“

Malerei ist; aber Malerei in einem über-

schwenglichen Sinne, der die Grenzen zwischen

Schein und Sein verwischt. Es ist wahr, und

das gilt fast restlos von der französischen

Kunst (mit Ausnahmen, wie der Skulptur des

12. Jahrhunderts und jener Beweinung aus

Avignon): seelische Abgründe werden nicht

angerührt, es bleibt bei einer Kunst der voll-

kommenen Form, die nicht die Belastung mit

Künste in Budapest, eine Reihe von Aus-

stellungen, in denen nahezu der gesamte Besitz

der Sammlung vorgeführt wird. Nachdem im

vergangenen Jahre die italienischen Handzeich-

nungen gezeigt wurden, ist gegenwärtig das

deutsche Material an der Reihe,

zer Zeit eröffnete Ausstellung

sämtliche Handzeichnungen aus

1400 bis 1650. Den Ueberblick

genden Jahrhunderte und die Moderne

daran anschließend die nächste Veranstaltung

vermitteln. Der von Frau Dr. Hoffmann ver-

faßte, ausgezeichnete Katalog orientiert über

Bestimmung, Provenienz und gesamte Litera-

tur jedes Blattes.

Der größte Teil der Handzeichnungen

stammt aus der Sammlung der Fürsten

Esterhazy, deren ehemaliger Kunstbesitz über-

haupt den Grundstock der Gemälde-

Graphiksammlung des Museums bildet.

Grand-Seigneurs des 18. Jahrhunderts

europäischem Format, verstanden sie es,

erlesensten Kunstgegenstände in ihrem Besitz

zu vereinigen. (Prinz Rohan, der französische

Gesandte, verglich den märchenhaften Glanz

ihrer Hofhaltung mit Versailles.) Die

Esterhazys gehörten zu den frühesten Kunst-

sammlern Ungarns. Bemerkenswert ist, daß

durch ihre Sammlung auch Teile einer der

ältesten deutschen Handzeichnungensammlung

in das Budapester Museum gelangten. Fürst

Nicolaus von Esterhazy erwarb 1801 eine Reihe

von Blättern aus der Praunschen Sammlung

in Nürnberg, welche bekanntlich durch Paul

von Praun im 16. Jahrhundert gegründet

wurde. Etwa 150 Blätter der Budapester

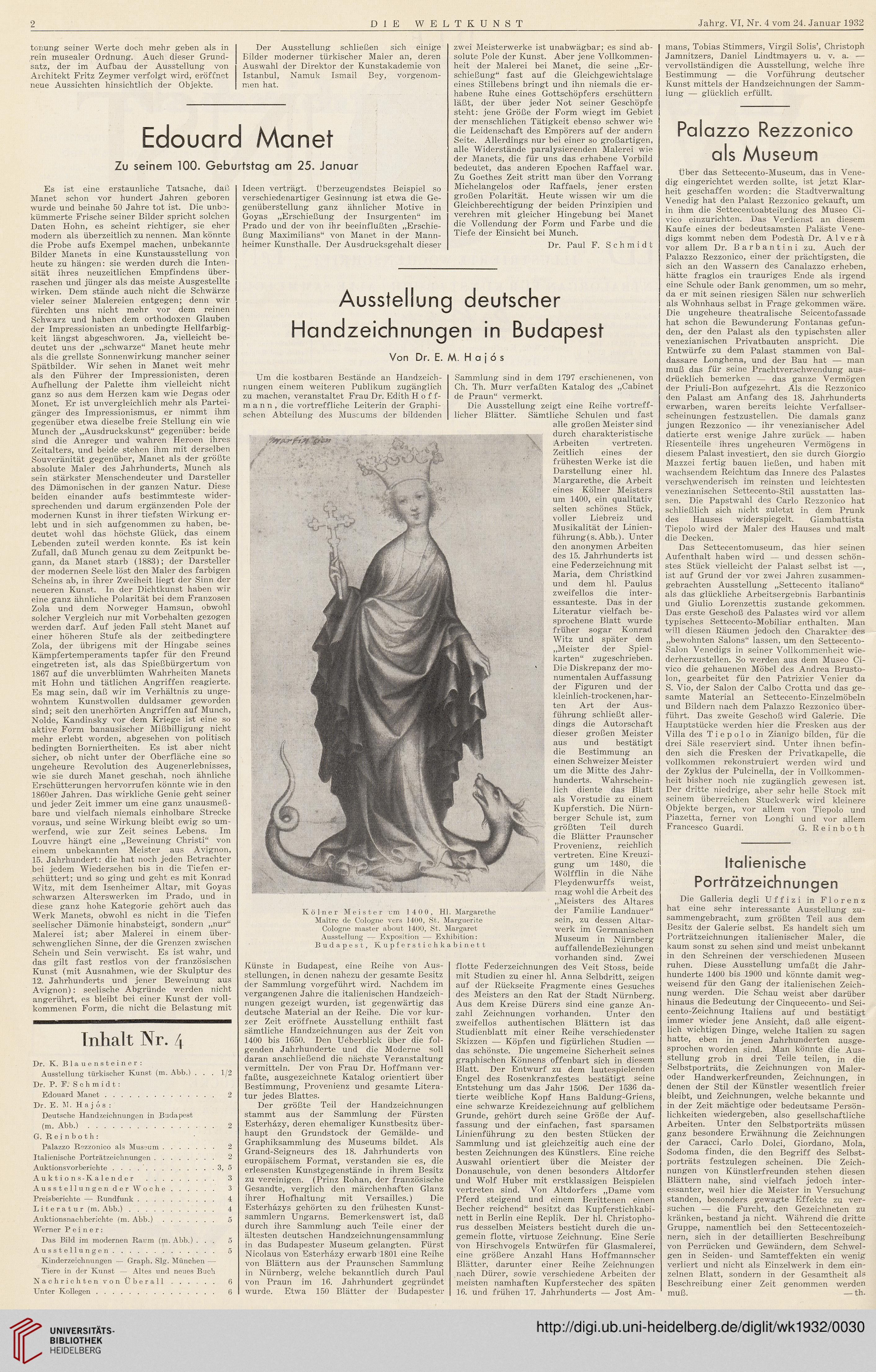

Kölner Meister cm 14 00, Hl. Margarethe

Maitre de Cologne vers 1400, St. Marguerite

Cologne master about 1400, St. Margaret

Ausstellung — Exposition — Exhibition:

Budapest, Kupferstich kabinett

Dr. K. Blauensteiner:

Ausstellung türkischer Kunst (m. Abb.) . . .

Dr. P. F. Schmidt:

Edouard Manet

Dr. E. M. Hajos:

Deutsche Handzeichnungen in Budapest

(m. Abb.)

G. R e i n b o t h :

Palazzo Rezzonico als Museum

Italienische Porträtzeichnungen

Auktionsvorberichte . . . . '

Auktions-Kalender .

A u s s t e 11 u n g e n d e r W o c h e

Preisberichte — Rundfunk

Literatur (m. Abb.)

Auktionsnachberichte (m. Abb.)

Werner P e i n e r:

Das Bild im modernen Raum (m. Abb.) . . .

Ausstellungen

Kinderzeichnungen — Graph. Slg. München —

Tiere in der Kunst — Altes und neues Buch

Nachrichten von Überall

Unter Kollegen

Ideen verträgt. Überzeugendstes Beispiel so

verschiedenartiger Gesinnung ist etwa die Ge-

genüberstellung ganz ähnlicher Motive in

Goyas „Erschießung der Insurgenten“

Prado und der von ihr beeinflußten „Erschie-

ßung Maximilians“ von Manet in der Mann-

heimer Kunsthalle. Der Ausdrucksgehalt dieser

Sammlung sind in dem 1797 erschienenen, von

Ch. Th. Murr verfaßten Katalog des „Cabinet

de Praun“ vermerkt.

Die Ausstellung zeigt eine Reihe vortreff-

licher Blätter. Sämtliche Schulen und fast

alle großen Meister sind

durch charakteristische

Arbeiten

Zeitlich

frühesten Werke ist die

Darstellung einer hl.

Margarethe, die Arbeit

eines Kölner Meisters

um 1400, ein qualitativ

selten schönes Stück,

voller Liebreiz und

Musikalität der Linien-

führung (s. Abb.). Unter

den anonymen Arbeiten

des 15. Jahrhunderts ist

eine Federzeichnung mit

Maria, dem

und dem

zweifellos

essanteste.

Literatur vielfach be-

sprochene Blatt wurde

früher sogar Konrad

Witz und später dem

„Meister der Spiel-

karten“ zugeschrieben.

Die Diskrepanz der mo-

numentalen Auffassung

der Figuren und der

kleinlich-trockenen, har-

ten Art der Aus-

führung schließt aller-

dings die Autorschaft

dieser großen Meister

aus und bestätigt

die Bestimmung an

einen Schweizer Meister

um die Mitte des Jahr-

hunderts. Wahrschein-

lich diente das Blatt

als Vorstudie zu einem

Kupferstich. Die Nürn-

berger Schule ist, zum

größten Teil durch

die Blätter Praunscher

Provenienz, reichlich

vertreten. Eine Kreuzi-

gung um 1480, die

Wölfflin in die Nähe

Pleydenwurffs weist,

mag wohl die Arbeit des

„Meisters des Altares

der Familie Landauer“

sein, zu dessen Altar-

werk im Germanischen

Museum in Nürnberg

auffa'llendeBeziehungen

vorhanden sind. Zwei

flotte Federzeichnungen des Veit Stoss, beide

mit Studien zu einer hl. Anna Selbdritt, zeigen

auf der Rückseite Fragmente eines Gesuches

des Meisters an den Rat der Stadt Nürnberg.

Aus dem Kreise Dürers sind eine ganze An-

zahl Zeichnungen vorhanden. Unter den

zweifellos authentischen Blättern ist das

Studienblatt mit einer Reihe verschiedenster

Skizzen — Köpfen und figürlichen Studien —

das schönste. Die ungemeine Sicherheit seines

graphischen Könnens offenbart sich in diesem

Blatt. Der Entwurf zu dem lautespielenden

Engel des Rosenkranzfestes bestätigt seine

Entstehung um das Jahr 1506. Der 1536 da-

tierte weibliche Kopf Hans Baldung-Griens,

eine schwarze Kreidezeichnung auf gelblichem

Grunde, gehört durch seine Größe der Auf-

fassung und der einfachen, fast sparsamen

Linienführung zu den besten Stücken der

Sammlung und ist gleichzeitig auch eine der

besten Zeichnungen des Künstlers. Eine reiche

Auswahl orientiert über die Meister der

Donauschule, von denen besonders Altdorfer

und Wolf Huber mit erstklassigen Beispielen

vertreten sind. Von Altdorfers „Dame vom

Pferd steigend und einem Berittenen einen

Becher reichend“ besitzt das Kupferstichkabi-

nett in Berlin eine Replik. Der hl. Christopho-

rus desselben Meisters besticht durch die un-

gemein flotte, virtuose Zeichnung. Eine Serie

von Hirschvogels Entwürfen für Glasmalerei,

eine größere Anzahl Hans Hoffmannscher

Blätter, darunter einer Reihe Zeichnungen

nach Dürer, sowie verschiedene Arbeiten der

meisten namhaften Kupferstecher des späten

16. und frühen 17. Jahrhunderts — Jost Am-

F \

SÄ \

■

mans, Tobias Stimmers, Virgil Solis’, Christoph

Jamnitzers, Daniel Lindtmayers u. v. a. —

vervollständigen die Ausstellung, welche ihre

Bestimmung — die Vorführung deutscher

Kunst mittels der Handzeichnungen der Samm-

lung — glücklich erfüllt.

Palazzo Rezzonico

als Museum

Über das Settecento-Museum, das in Vene-

dig eingerichtet werden sollte, ist jetzt Klar-

heit geschaffen worden: die Stadtverwaltung

Venedig hat den Palast Rezzonico gekauft, um

in ihm die Settecentoabteilung des Museo Ci-

vico einzurichten. Das Verdienst an diesem

Kaufe eines der bedeutsamsten Paläste Vene-

digs kommt neben dem Podesta Dr. A1 v e r ä

vor allem Dr. B a r b a n t i n i zu. Auch der

Palazzo Rezzonico, einer der prächtigsten, die

sich an den Wassern des Canalazzo erheben,

hätte fraglos ein trauriges Ende als irgend

eine Schule oder Bank genommen, um so mehr,

da er mit seinen riesigen Sälen nur schwerlich

als Wohnhaus selbst in Frage gekommen wäre.

Die ungeheure theatralische Seicentofassade

hat schon die Bewunderung Fontanas gefun-

den, der den Palast als den typischsten aller

venezianischen Privatbauten anspricht. Die

Entwürfe zu dem Palast stammen von Bal-

dassare Longhena, und der Bau hat — man

muß das für seine Prachtverschwendung aus-

drücklich bemerken — das ganze Vermögen

der Priuli-Bon aufgezehrt. Als die Rezzonico

den Palast am Anfang des 18. Jahrhunderts

erwarben, waren bereits leichte Verfallser-

scheinungen festzustellen. Die damals ganz

jungen Rezzonico — ihr venezianischer Adel

datierte erst wenige Jahre zurück — haben

Riesenteile ihres ungeheuren Vermögens: in

diesem Palast investiert, den sie durch Giorgio

Mazzei fertig bauen ließen, und haben mit

wachsendem Reichtum das Innere des Palastes

verschwenderisch im reinsten und leichtesten

venezianischen Settecento-Stil ausstatten las-

sen. Die Papstwahl des Carlo Rezzonico hat

schließlich sich nicht zuletzt in dem Prunk

des Hauses widerspiegelt. Giambattista

Tiepolo wird der Maler des Hauses und malt

die Decken.

Das Settecentomuseum, das hier seinen

Aufenthalt haben wird — und dessen schön-

stes Stück vielleicht der Palast selbst ist —,

ist auf Grund der vor zwei Jahren zusammen-

gebrachten Ausstellung „Settecento italiano“

als das glückliche Arbeitsergebnis Barbantinis

und Giulio Lorenzettis zustande gekommen.

Das erste Geschoß des Palastes wird vor allem

typisches Settecento-Mobiliar enthalten. Man

will diesen Räumen jedoch den Charakter des

„bewohnten Salons“ lassen, um den Settecento-

Salon Venedigs in seiner Vollkommenheit wie-

derherzustellen. So werden aus dem Museo Ci-

vico die gehauenen Möbel des Andrea Brusto-

lon, gearbeitet für den Patrizier Venier da

S. Vio, der Salon der Calbo Crotta und das ge-

samte Material an Settecento-Einzelmöbeln

und Bildern nach dem Palazzo Rezzonico über-

führt. Das zweite Geschoß wird Galerie. Die

Hauptstücke werden hier die Fresken aus der

Villa des Tiepolo in Zianigo bilden, für die

drei Säle reserviert sind. Unter ihnen befin-

den sich die Fresken der Privatkapelle, die

vollkommen rekonstruiert werden wird und

der Zyklus der Pulcinella, der in Vollkommen-

heit bisher noch nie zugänglich gewesen ist.

Der dritte niedrige, aber sehr helle Stock mit

seinem überreichen Stückwerk wird kleinere

Objekte bergen, vor allem von Tiepolo und

Piazetta, ferner von Longhi und vor allem

Francesco Guardi. G. R e i n b o t h

Italienische

Porträtzeichnungen

Die Galleria degli Uffizi in Florenz

hat eine sehr interessante Ausstellung zu-

sammengebracht, zum größten Teil aus dem

Besitz der Galerie selbst. Es handelt sich um

Porträtzeichnungen italienischer Maler, die

kaum sonst zu sehen sind und meist unbekannt

in den Schreinen der verschiedenen Museen

ruhen. Diese Ausstellung umfaßt die Jahr-

hunderte 1400 bis 1900 und könnte damit weg-

weisend für den Gang der italienischen Zeich-

nung werden. Die Schau weist aber darüber

hinaus die Bedeutung der Cinquecento- und Sei-

cento-Zeichnung Italiens auf und bestätigt

immer wieder jene Ansicht, daß alle eigent-

lich wichtigen Dinge, welche Italien zu sagen

hatte, eben in jenen Jahrhunderten ausge-

sprochen worden sind. Man könnte die Aus-

stellung grob in drei Teile teilen, in die

Selbstporträts, die Zeichnungen von Maler-

oder Handwerkerfreunden, Zeichnungen, in

denen der Stil der Künstler wesentlich freier

bleibt, und Zeichnungen, welche bekannte und

in der Zeit mächtige oder bedeutsame Persön-

lichkeiten wiedergeben, also gesellschaftliche

Arbeiten. Unter den Selbstporträts müssen

ganz besondere Erwähnung die Zeichnungen

der Caracci, Carlo Dolci, Giordano, Mola,

Sodoma finden, die den Begriff des Selbst-

porträts festzulegen scheinen. Die Zeich-

nungen von Künstlerfreunden stehen diesen

Blättern nahe, sind vielfach jedoch inter-

essanter, weil hier die Meister in Versuchung

standen, besonders gewagte Effekte zu ver-

suchen —• die Furcht, den Gezeichneten zu

kränken, bestand ja nicht. Während die dritte

Gruppe, namentlich bei den Settecentozeich-

nern, sich in der detaillierten Beschreibung

von Perrücken und Gewändern, dem Schwel-

gen in Seiden- und Samteffekten ein wenig

verliert und nicht als Einzelwerk in dem ein-

zelnen Blatt, sondern in der Gesamtheit als

Beschreibung einer Zeit genommen werden

muß. —th.

DIE WELTKUNST

Jahrg. VI, Nr. 4 vom 24. Januar 1932

Edouard Manet

Zu seinem 100. Geburtstag am 25. Januar

im

Ausstellung deutscher

Handzeichnungen in Budapest

Von Dr. E.

Tnhalt Nr. 4

1/2

2

2

3,

6

6

5

5

Die vor

enthält

der Zeit

über die

kur-

fast

von

fol-

soll

und

Als

von

die

Um die kostbaren Bestände an Handzeich-

nungen einem weiteren Publikum zugänglich

zu machen, veranstaltet Frau Dr. Edith Hoff-

mann, die vortreffliche Leiterin der Graphi-

schen Abteilung des Museums der bildenden

2

2

5

3

3

4

4

5

tonung seiner Werte doch mehr geben als in

rein musealer Ordnung. Auch dieser Grund-

satz, der im Aufbau der Ausstellung von

Architekt Fritz Zeymer verfolgt wird, eröffnet

neue Aussichten hinsichtlich der Objekte.

Aber jene Vollkommen-

Manet, die seine „Er-

die Gleichgewichtslage

und ihn niemals die er-

Christkind

hl. Paulus

die inter-

Das in der

vertreten,

eines der

Der Ausstellung schließen sich einige

Bilder moderner türkischer Maler an, deren

Auswahl der Direktor der Kunstakademie von

Istanbul, Namuk Ismail Bey, vorgenom-

men hat.

zwei Meisterwerke ist unabwägbar; es sind ab-

solute Pole der Kunst.

heit der Malerei bei

schießung“ fast auf

eines Stillebens bringt

habene Ruhe eines Gottschöpfers erschüttern

läßt, der über jeder Not seiner Geschöpfe

steht: jene Größe der Form wiegt im Gebiet

der menschlichen Tätigkeit ebenso schwer wie

die Leidenschaft des Empörers auf der andern

Seite. Allerdings nur bei einer so großartigen,

alle Widerstände paralysierenden Malerei wie

der Manets, die für uns das erhabene Vorbild

bedeutet, das anderen Epochen Raffael war.

Zu Goethes Zeit stritt man über den Vorrang

Michelangelos oder Raffaels, jener ersten

großen Polarität. Heute wissen wir um die

Gleichberechtigung der beiden Prinzipien und

verehren mit gleicher Hingebung bei Manet

die Vollendung der Form und Farbe und die

Tiefe der Einsicht bei Munch.

Dr. Paul F. Schmidt

Es ist eine erstaunliche Tatsache, daß

Manet schon vor hundert Jahren geboren

wurde und beinahe 50 Jahre tot ist. Die unbe-

kümmerte Frische seiner Bilder spricht solchen

Daten Hohn, es scheint richtiger, sie eher

modern als überzeitlich zu nennen. Man könnte

die Probe aufs Exempel machen, unbekannte

Bilder Manets in eine Kunstausstellung von

heute zu hängen: sie werden durch die Inten-

sität ihres neuzeitlichen Empfindens über-

raschen und jünger als das meiste Ausgestellte

wirken. Dem stände auch nicht die Schwärze

vieler seiner Malereien entgegen; denn wir

fürchten uns nicht mehr vor dem reinen

Schwarz und haben dem orthodoxen Glauben

der Impressionisten an unbedingte Hellfarbig-

keit längst abgeschworen. Ja, vielleicht be-

deutet uns der „schwarze“ Manet heute mehr

als die grellste Sonnenwirkung mancher seiner

Spätbilder. Wir sehen in Manet weit mehr

als den Führer der Impressionisten, deren

Aufhellung der Palette ihm vielleicht nicht

ganz so aus dem Herzen kam wie Degas oder

Monet. Er ist unvergleichlich mehr als Partei-

gänger des Impressionismus, er nimmt ihm

gegenüber etwa dieselbe freie Stellung ein wie

Munch der „Ausdruckskunst“ gegenüber: beide

sind die Anreger und wahren Heroen ihres

Zeitalters, und beide stehen ihm mit derselben

Souveränität gegenüber, Manet als der größte

absolute Maler des Jahrhunderts, Munch als

sein stärkster Menschendeuter und Darsteller

des Dämonischen in der ganzen Natur. Diese

beiden einander aufs bestimmteste wider-

sprechenden und darum ergänzenden Pole der

modernen Kunst in ihrer tiefsten Wirkung er-

lebt und in sich aufgenommen zu haben, be-

deutet wohl das höchste Glück, das einem

Lebenden zuteil werden konnte. Es ist kein

Zufall, daß Munch genau zu dem Zeitpunkt be-

gann, da Manet starb (1883); der Darsteller

der modernen Seele löst den Maler des farbigen

Scheins ab, in ihrer Zweiheit liegt der Sinn der

neueren Kunst. In der Dichtkunst haben wir

eine ganz ähnliche Polarität bei dem Franzosen

Zola und dem Norweger Hamsun, obwohl

solcher Vergleich nur mit Vorbehalten gezogen

werden darf. Auf jeden Fall steht Manet auf

einer höheren Stufe als der zeitbedingtere

Zola, der übrigens mit der Hingabe seines

Kämpfertemperaments tapfer für den Freund

eingetreten ist, als das Spießbürgertum von

1867 auf die unverblümten Wahrheiten Manets

mit Hohn und tätlichen Angriffen reagierte.

Es mag sein, daß wir im Verhältnis zu unge-

wohntem Kunstwollen duldsamer geworden

sind; seit den unerhörten Angriffen auf Munch,

Nolde, Kandinsky vor dem Kriege ist eine so

aktive Form banausischer Mißbilligung nicht

mehr erlebt worden, abgesehen von politisch

bedingten Borniertheiten. Es ist aber nicht

sicher, ob nicht unter der Oberfläche eine so

ungeheure Revolution des Augenerlebnisses,

wie sie durch Manet geschah, noch ähnliche

Erschütterungen hervorrufen könnte wie in den

1860er Jahren. Das wirkliche Genie geht seiner

und jeder Zeit immer um eine ganz unausmeß-

bare und vielfach niemals einholbare Strecke

voraus, und seine Wirkung bleibt ewig so um-

werfend, wie zur Zeit seines Lebens. Im

Louvre hängt eine „Beweinung Christi“ von

einem unbekannten Meister aus Avignon,

15. Jahrhundert: die hat noch jeden Betrachter

bei jedem Wiedersehen bis in die Tiefen er-

schüttert; und so ging und geht es mit Konrad

Witz, mit dem Isenheimer Altar, mit Goyas

schwarzen Alterswerken im Prado, und in

diese ganz hohe Kategorie gehört auch das

Werk Manets, obwohl es nicht in die Tiefen

seelischer Dämonie hinabsteigt, sondern „nur“

Malerei ist; aber Malerei in einem über-

schwenglichen Sinne, der die Grenzen zwischen

Schein und Sein verwischt. Es ist wahr, und

das gilt fast restlos von der französischen

Kunst (mit Ausnahmen, wie der Skulptur des

12. Jahrhunderts und jener Beweinung aus

Avignon): seelische Abgründe werden nicht

angerührt, es bleibt bei einer Kunst der voll-

kommenen Form, die nicht die Belastung mit

Künste in Budapest, eine Reihe von Aus-

stellungen, in denen nahezu der gesamte Besitz

der Sammlung vorgeführt wird. Nachdem im

vergangenen Jahre die italienischen Handzeich-

nungen gezeigt wurden, ist gegenwärtig das

deutsche Material an der Reihe,

zer Zeit eröffnete Ausstellung

sämtliche Handzeichnungen aus

1400 bis 1650. Den Ueberblick

genden Jahrhunderte und die Moderne

daran anschließend die nächste Veranstaltung

vermitteln. Der von Frau Dr. Hoffmann ver-

faßte, ausgezeichnete Katalog orientiert über

Bestimmung, Provenienz und gesamte Litera-

tur jedes Blattes.

Der größte Teil der Handzeichnungen

stammt aus der Sammlung der Fürsten

Esterhazy, deren ehemaliger Kunstbesitz über-

haupt den Grundstock der Gemälde-

Graphiksammlung des Museums bildet.

Grand-Seigneurs des 18. Jahrhunderts

europäischem Format, verstanden sie es,

erlesensten Kunstgegenstände in ihrem Besitz

zu vereinigen. (Prinz Rohan, der französische

Gesandte, verglich den märchenhaften Glanz

ihrer Hofhaltung mit Versailles.) Die

Esterhazys gehörten zu den frühesten Kunst-

sammlern Ungarns. Bemerkenswert ist, daß

durch ihre Sammlung auch Teile einer der

ältesten deutschen Handzeichnungensammlung

in das Budapester Museum gelangten. Fürst

Nicolaus von Esterhazy erwarb 1801 eine Reihe

von Blättern aus der Praunschen Sammlung

in Nürnberg, welche bekanntlich durch Paul

von Praun im 16. Jahrhundert gegründet

wurde. Etwa 150 Blätter der Budapester

Kölner Meister cm 14 00, Hl. Margarethe

Maitre de Cologne vers 1400, St. Marguerite

Cologne master about 1400, St. Margaret

Ausstellung — Exposition — Exhibition:

Budapest, Kupferstich kabinett

Dr. K. Blauensteiner:

Ausstellung türkischer Kunst (m. Abb.) . . .

Dr. P. F. Schmidt:

Edouard Manet

Dr. E. M. Hajos:

Deutsche Handzeichnungen in Budapest

(m. Abb.)

G. R e i n b o t h :

Palazzo Rezzonico als Museum

Italienische Porträtzeichnungen

Auktionsvorberichte . . . . '

Auktions-Kalender .

A u s s t e 11 u n g e n d e r W o c h e

Preisberichte — Rundfunk

Literatur (m. Abb.)

Auktionsnachberichte (m. Abb.)

Werner P e i n e r:

Das Bild im modernen Raum (m. Abb.) . . .

Ausstellungen

Kinderzeichnungen — Graph. Slg. München —

Tiere in der Kunst — Altes und neues Buch

Nachrichten von Überall

Unter Kollegen

Ideen verträgt. Überzeugendstes Beispiel so

verschiedenartiger Gesinnung ist etwa die Ge-

genüberstellung ganz ähnlicher Motive in

Goyas „Erschießung der Insurgenten“

Prado und der von ihr beeinflußten „Erschie-

ßung Maximilians“ von Manet in der Mann-

heimer Kunsthalle. Der Ausdrucksgehalt dieser

Sammlung sind in dem 1797 erschienenen, von

Ch. Th. Murr verfaßten Katalog des „Cabinet

de Praun“ vermerkt.

Die Ausstellung zeigt eine Reihe vortreff-

licher Blätter. Sämtliche Schulen und fast

alle großen Meister sind

durch charakteristische

Arbeiten

Zeitlich

frühesten Werke ist die

Darstellung einer hl.

Margarethe, die Arbeit

eines Kölner Meisters

um 1400, ein qualitativ

selten schönes Stück,

voller Liebreiz und

Musikalität der Linien-

führung (s. Abb.). Unter

den anonymen Arbeiten

des 15. Jahrhunderts ist

eine Federzeichnung mit

Maria, dem

und dem

zweifellos

essanteste.

Literatur vielfach be-

sprochene Blatt wurde

früher sogar Konrad

Witz und später dem

„Meister der Spiel-

karten“ zugeschrieben.

Die Diskrepanz der mo-

numentalen Auffassung

der Figuren und der

kleinlich-trockenen, har-

ten Art der Aus-

führung schließt aller-

dings die Autorschaft

dieser großen Meister

aus und bestätigt

die Bestimmung an

einen Schweizer Meister

um die Mitte des Jahr-

hunderts. Wahrschein-

lich diente das Blatt

als Vorstudie zu einem

Kupferstich. Die Nürn-

berger Schule ist, zum

größten Teil durch

die Blätter Praunscher

Provenienz, reichlich

vertreten. Eine Kreuzi-

gung um 1480, die

Wölfflin in die Nähe

Pleydenwurffs weist,

mag wohl die Arbeit des

„Meisters des Altares

der Familie Landauer“

sein, zu dessen Altar-

werk im Germanischen

Museum in Nürnberg

auffa'llendeBeziehungen

vorhanden sind. Zwei

flotte Federzeichnungen des Veit Stoss, beide

mit Studien zu einer hl. Anna Selbdritt, zeigen

auf der Rückseite Fragmente eines Gesuches

des Meisters an den Rat der Stadt Nürnberg.

Aus dem Kreise Dürers sind eine ganze An-

zahl Zeichnungen vorhanden. Unter den

zweifellos authentischen Blättern ist das

Studienblatt mit einer Reihe verschiedenster

Skizzen — Köpfen und figürlichen Studien —

das schönste. Die ungemeine Sicherheit seines

graphischen Könnens offenbart sich in diesem

Blatt. Der Entwurf zu dem lautespielenden

Engel des Rosenkranzfestes bestätigt seine

Entstehung um das Jahr 1506. Der 1536 da-

tierte weibliche Kopf Hans Baldung-Griens,

eine schwarze Kreidezeichnung auf gelblichem

Grunde, gehört durch seine Größe der Auf-

fassung und der einfachen, fast sparsamen

Linienführung zu den besten Stücken der

Sammlung und ist gleichzeitig auch eine der

besten Zeichnungen des Künstlers. Eine reiche

Auswahl orientiert über die Meister der

Donauschule, von denen besonders Altdorfer

und Wolf Huber mit erstklassigen Beispielen

vertreten sind. Von Altdorfers „Dame vom

Pferd steigend und einem Berittenen einen

Becher reichend“ besitzt das Kupferstichkabi-

nett in Berlin eine Replik. Der hl. Christopho-

rus desselben Meisters besticht durch die un-

gemein flotte, virtuose Zeichnung. Eine Serie

von Hirschvogels Entwürfen für Glasmalerei,

eine größere Anzahl Hans Hoffmannscher

Blätter, darunter einer Reihe Zeichnungen

nach Dürer, sowie verschiedene Arbeiten der

meisten namhaften Kupferstecher des späten

16. und frühen 17. Jahrhunderts — Jost Am-

F \

SÄ \

■

mans, Tobias Stimmers, Virgil Solis’, Christoph

Jamnitzers, Daniel Lindtmayers u. v. a. —

vervollständigen die Ausstellung, welche ihre

Bestimmung — die Vorführung deutscher

Kunst mittels der Handzeichnungen der Samm-

lung — glücklich erfüllt.

Palazzo Rezzonico

als Museum

Über das Settecento-Museum, das in Vene-

dig eingerichtet werden sollte, ist jetzt Klar-

heit geschaffen worden: die Stadtverwaltung

Venedig hat den Palast Rezzonico gekauft, um

in ihm die Settecentoabteilung des Museo Ci-

vico einzurichten. Das Verdienst an diesem

Kaufe eines der bedeutsamsten Paläste Vene-

digs kommt neben dem Podesta Dr. A1 v e r ä

vor allem Dr. B a r b a n t i n i zu. Auch der

Palazzo Rezzonico, einer der prächtigsten, die

sich an den Wassern des Canalazzo erheben,

hätte fraglos ein trauriges Ende als irgend

eine Schule oder Bank genommen, um so mehr,

da er mit seinen riesigen Sälen nur schwerlich

als Wohnhaus selbst in Frage gekommen wäre.

Die ungeheure theatralische Seicentofassade

hat schon die Bewunderung Fontanas gefun-

den, der den Palast als den typischsten aller

venezianischen Privatbauten anspricht. Die

Entwürfe zu dem Palast stammen von Bal-

dassare Longhena, und der Bau hat — man

muß das für seine Prachtverschwendung aus-

drücklich bemerken — das ganze Vermögen

der Priuli-Bon aufgezehrt. Als die Rezzonico

den Palast am Anfang des 18. Jahrhunderts

erwarben, waren bereits leichte Verfallser-

scheinungen festzustellen. Die damals ganz

jungen Rezzonico — ihr venezianischer Adel

datierte erst wenige Jahre zurück — haben

Riesenteile ihres ungeheuren Vermögens: in

diesem Palast investiert, den sie durch Giorgio

Mazzei fertig bauen ließen, und haben mit

wachsendem Reichtum das Innere des Palastes

verschwenderisch im reinsten und leichtesten

venezianischen Settecento-Stil ausstatten las-

sen. Die Papstwahl des Carlo Rezzonico hat

schließlich sich nicht zuletzt in dem Prunk

des Hauses widerspiegelt. Giambattista

Tiepolo wird der Maler des Hauses und malt

die Decken.

Das Settecentomuseum, das hier seinen

Aufenthalt haben wird — und dessen schön-

stes Stück vielleicht der Palast selbst ist —,

ist auf Grund der vor zwei Jahren zusammen-

gebrachten Ausstellung „Settecento italiano“

als das glückliche Arbeitsergebnis Barbantinis

und Giulio Lorenzettis zustande gekommen.

Das erste Geschoß des Palastes wird vor allem

typisches Settecento-Mobiliar enthalten. Man

will diesen Räumen jedoch den Charakter des

„bewohnten Salons“ lassen, um den Settecento-

Salon Venedigs in seiner Vollkommenheit wie-

derherzustellen. So werden aus dem Museo Ci-

vico die gehauenen Möbel des Andrea Brusto-

lon, gearbeitet für den Patrizier Venier da

S. Vio, der Salon der Calbo Crotta und das ge-

samte Material an Settecento-Einzelmöbeln

und Bildern nach dem Palazzo Rezzonico über-

führt. Das zweite Geschoß wird Galerie. Die

Hauptstücke werden hier die Fresken aus der

Villa des Tiepolo in Zianigo bilden, für die

drei Säle reserviert sind. Unter ihnen befin-

den sich die Fresken der Privatkapelle, die

vollkommen rekonstruiert werden wird und

der Zyklus der Pulcinella, der in Vollkommen-

heit bisher noch nie zugänglich gewesen ist.

Der dritte niedrige, aber sehr helle Stock mit

seinem überreichen Stückwerk wird kleinere

Objekte bergen, vor allem von Tiepolo und

Piazetta, ferner von Longhi und vor allem

Francesco Guardi. G. R e i n b o t h

Italienische

Porträtzeichnungen

Die Galleria degli Uffizi in Florenz

hat eine sehr interessante Ausstellung zu-

sammengebracht, zum größten Teil aus dem

Besitz der Galerie selbst. Es handelt sich um

Porträtzeichnungen italienischer Maler, die

kaum sonst zu sehen sind und meist unbekannt

in den Schreinen der verschiedenen Museen

ruhen. Diese Ausstellung umfaßt die Jahr-

hunderte 1400 bis 1900 und könnte damit weg-

weisend für den Gang der italienischen Zeich-

nung werden. Die Schau weist aber darüber

hinaus die Bedeutung der Cinquecento- und Sei-

cento-Zeichnung Italiens auf und bestätigt

immer wieder jene Ansicht, daß alle eigent-

lich wichtigen Dinge, welche Italien zu sagen

hatte, eben in jenen Jahrhunderten ausge-

sprochen worden sind. Man könnte die Aus-

stellung grob in drei Teile teilen, in die

Selbstporträts, die Zeichnungen von Maler-

oder Handwerkerfreunden, Zeichnungen, in

denen der Stil der Künstler wesentlich freier

bleibt, und Zeichnungen, welche bekannte und

in der Zeit mächtige oder bedeutsame Persön-

lichkeiten wiedergeben, also gesellschaftliche

Arbeiten. Unter den Selbstporträts müssen

ganz besondere Erwähnung die Zeichnungen

der Caracci, Carlo Dolci, Giordano, Mola,

Sodoma finden, die den Begriff des Selbst-

porträts festzulegen scheinen. Die Zeich-

nungen von Künstlerfreunden stehen diesen

Blättern nahe, sind vielfach jedoch inter-

essanter, weil hier die Meister in Versuchung

standen, besonders gewagte Effekte zu ver-

suchen —• die Furcht, den Gezeichneten zu

kränken, bestand ja nicht. Während die dritte

Gruppe, namentlich bei den Settecentozeich-

nern, sich in der detaillierten Beschreibung

von Perrücken und Gewändern, dem Schwel-

gen in Seiden- und Samteffekten ein wenig

verliert und nicht als Einzelwerk in dem ein-

zelnen Blatt, sondern in der Gesamtheit als

Beschreibung einer Zeit genommen werden

muß. —th.