DIE WELT KUNST

5

Nr. 8 vom 21. Februar 1932

Be-

aber

Der

sind gespannt, ob von Merveldt der Anschluß

an die lichte Klarheit der französischen Tra-

dition gefunden werden wird. Als Vorbedin-

gung ist jedenfalls der reine Wille zur Form

und zu ihrer intensivsten Durcharbeitung ge-

geben. Dr. E. v. S y d o w

H. H. Graf v. Merveldt, Haus mit Booten

Collection Dr. Hartmann, Berlin

Ausstellung — Exposition — Exhibition:

Galerie Alfred Flechtheim, Berlin

usw. verfolgen können und fühlen uns nun

durch diese Reihe von zehn Bildern durchaus

in der Erwartung erneut bestärkt, die seine Ar-

beiten bisher in uns wachgerufen haben. Der

Klang seiner Farben ist volltönend, und ihre

Bindung und Verschmelzung bezeugt die er-

folgreiche Schulung bei Karl Hofer. Der Ge-

fahr, in welcher Hoferschüler freilich nur zu

oft schweben: in fast kunstgewerbliche Deko-

rativität zu verfallen, entgeht Merveldt durch

den starken seelischen Impuls, der ihn erfüllt.

Auch durch das zeichnerisch kompositionelle

Gerüst, das das farbige Kleid seiner Bilder

trägt. Freilich liegt hier noch manches

Problem. Vor allem dies, daß beide Elemente

seiner Kunst eine bessere Balancierung ver-

langen: noch ist das Malertum dem konstruk-

tiven Element weit voraus in der Beherrschung

seiner spezifischen Mittel, —- das Komposito-

rische ist vielfach ohne die oft überzeugende

Kräftigkeit seiner Farbverbindungen. Gleich-

wohl ist das Horoskop vielversprechend, das

man dem jungen Westfalen stellen darf, der

nach mannigfachen Studien in Karlsruhe

(Kunstakademie), Berlin (1923—26) und

Italien (1926) seit 1927 in Südfrankreich (Mar-

tigues) lebt und arbeitet. Einheitlich und

gleichmäßig stark spricht sich, nicht ohne Be-

deutung, ein Weltgefühl aus, das man wohl als

Klassizismus mit einem Einschlag tragisch

nuancierter Romantik bezeichnen darf. Wir

Hans H. v. Merveldt

Die Ausstellung der Berliner Galerie

A. Flechtheim, „Junge deutsche Künst-

ler“, zeigt zum erstenmal eine kleine Kollektiv-

ausstellung von Gemälden des Hans Hubertus

Grafen von Merveldt: Stilleben, Bild-

nisse und vor allem Landschaften, die im

letzten Jahr in Martigues (Südfrankreich) ent-

standen sind. Wir reproduzieren das „Haus

mit Booten“ (Abbildung unten) aus der

Berliner Sammlung Dr. Hartmann. In Einzel-

proben haben wir bisher die Entwicklung

seines Talentes auf früheren Ausstellungen der

Berliner Secession, der Akademie der Künste

- - eine

'eiterte, zuverlässige Grundlage stellen.

Süddeutsche Illustration der Rokokozeit

Fortsetzung von Seite 2

^deutscher Stimmung sind. Im folgenden Jahr

Rinnen die vier Bände „Leben der Heiligen“

Giulini zu erscheinen, für die vor allem

aumgartner arbeitete und denen er durch die

lut seiner Martyrien den Charakter verleiht.

,llt ihm zu messen vermag sich nur Sigrist,

essen Pathos sich mehr in Raumwirkungen

"wickelt. Durch Handzeichnungen gut reprä-

entiert ist auch der jüngere Eichler, von dem

.Hs Augsburger Privatbesitz zwei Bände mit

en Originalvorzeichnungen zu Ripas Iconologie

sehen sind, dem sonderbar erklügelten Prö-

das 1750 eine Auf-

Berliner Secession

In diesen Räumen reichen sich gleichgültige

Ausstellungen die Hand. Professor Rudolf

Grossmann, der kürzlich sein 50. Lebens-

jahr vollendete, stellt eine größere Anzahl

Zeichnungen, Gemälde, Plastiken aus. Die

Reihe der teilweise gut gesehenen und witzi-

gen Prominentenkonterfeie hat mittlerweile

wieder Zuwachs erhalten. Man mag berühmt

sein: richtig prominent wird man erst in dem

Augenblick, da man Rudolf Grossmann Modell

sitzt. Seine Porträts verleihen dem Ruhm den

offiziellen Stempel und die eigentliche Weihe.

Von seinen kleinen Plastiken ist das amüsante

Porträt der nicht minder amüsanten Porzellan-

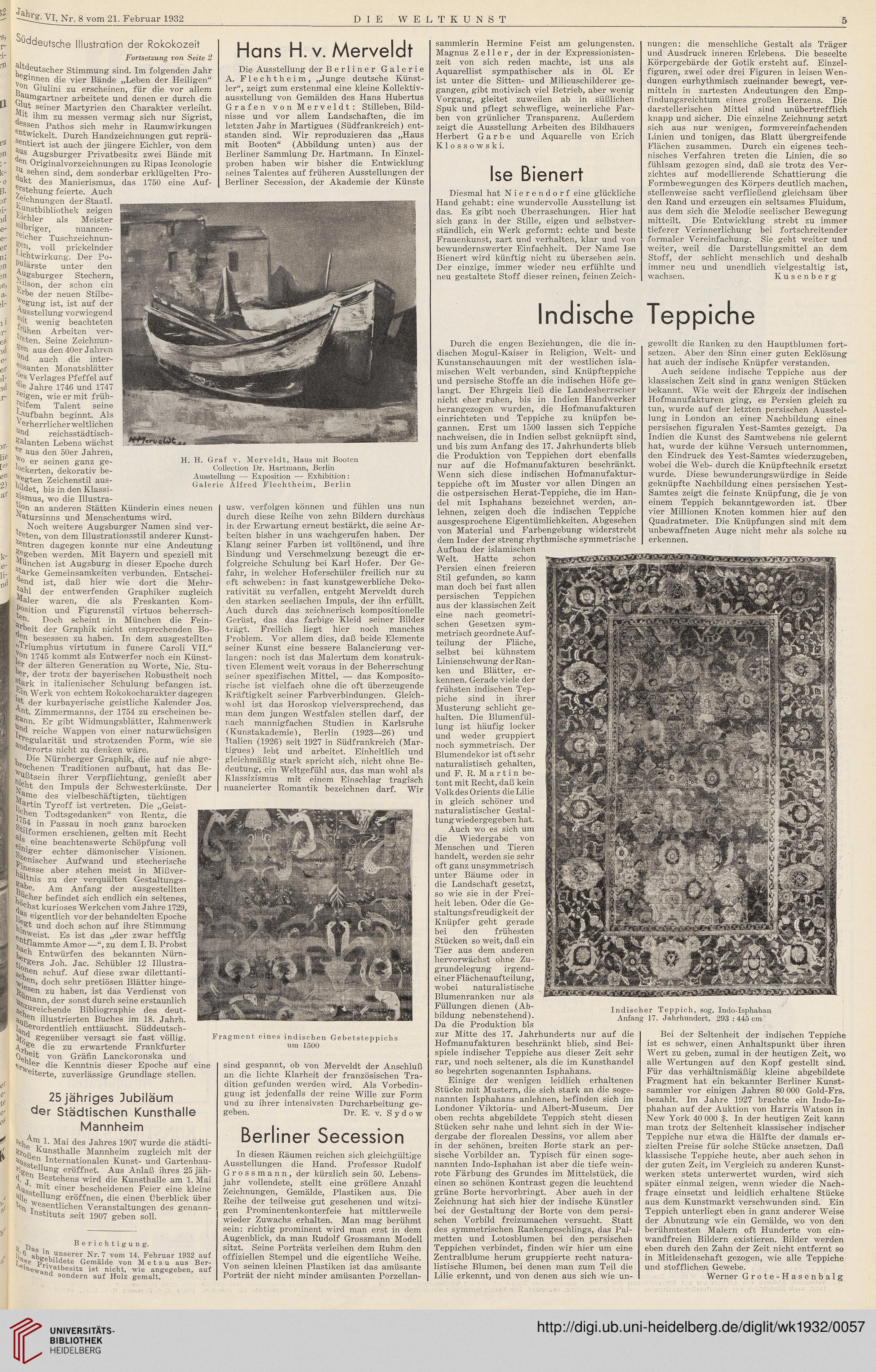

Fragment eines indischen Gebetsteppichs

um 1500

> ^iicll ö-llldj öUIlCl

ukt des Manierismus,

rstehung feierte. Auch

Dehnungen der Staatl.

,;Unstbibliothek zeigen

fehler als Meister

übriger, nuancen¬

weher Tuschzeichnun-

I?11, voll prickelnder-

. lchtwirkung. Der Po¬

larste unter den

^ügsburger Stechern,

JÜSon, der schon ein

•rbe der neuen Stilbe-

'JWgung ist, ist auf der

/■ksstellung vorwiegend

'M wenig beachteten

Mhen Arbeiten ver-

‘Men. Seine Zeichnun-

'Mi aus den 40er Jahren

""d auch die inter¬

essanten Monatsblätter

'“'s Verlages Pfeffel auf

We Jahre 1746 und 1747

Mgen, wie er mit früh¬

stem Talent seine

:-;<ufbahn beginnt. Als

’erher rlicher weltlichen

Md reichsstädtisch-

kalanten Lebens -wächst

aus den 50er Jahren,

f 0 er seinen ganz ge-

ackerten, dekorativ be¬

ugten Zeichenstil aus-

‘‘det, bis in den Klassi-

Mmus, wo die Illustra-

S an anderen Stätten Künderin eines neuen

'katursinns und Menschentums wird.

Noch weitere Augsburger Namen sind ver-

beten, von dem Illustrationsstil anderer Kunst-

zentren dagegen konnte nur eine Andeutung

gegeben werden. Mit Bayern und speziell mit

München ist Augsburg in dieser Epoche durch

barke Gemeinsamkeiten verbunden. Entschei-

dend ist, daß hier wie dort die Mehr-

Mil der entwerfenden Graphiker zugleich

“aler waren, die als Freskanten Kom-

position und Figurenstil virtuos beherrsch-

en. Doch scheint in München die Fein-

heit der Graphik nicht entsprechenden Bo-

den besessen zu haben. In dem ausgestellten

’Ariumphus virtutum in funere Caroli VII.“

,v°n 1745 kommt als Entwerfer noch ein Künst-

ler der älteren Generation zu Worte, Nie. Stu-

ber, der trotz der bayerischen Robustheit noch

>brk in italienischer Schulung befangen ist.

Mn Werk von echtem Rokokocharakter dagegen

bt der kurbayerische geistliche Kalender Jos.

^■ht. Zimmermanns, der 1754 zu erscheinen be-

|ann. Er gibt Widmungsblätter, Rahmenwerk

reiche Wappen von einer naturwüchsigen

Regularität und strotzenden Form, wie sie

hierorts nicht zu denken wäre.

Die Nürnberger Graphik, die auf nie abge-

"oehenen Traditionen aufbaut, hat das

jbßtsein ihrer Verpflichtung, genießt

jlcht den Impuls der Schwesterkünste.

i'Me des vielbeschäftigten, tüchtigen

i Mitin Tyroff ist vertreten. Die „Geist-

S:n Todtsgedanken“ von Rentz, die

in Passau in noch ganz barocken

'^formen erschienen, gelten mit Recht

eine beachtenswerte Schöpfung voll

l^higer echter dämonischer Visionen,

jonischer Aufwand und stecherische

j.Tesse aber stehen meist in Mißver-

JÜtnis zu der verquälten Gestaltungs¬

ide. Am Anfang der ausgestellten

jj.dher befindet sich endlich ein seltenes,

fl°chst kurioses Werkchen vom Jahre 1729,

eigentlich vor der behandelten Epoche

v?St und doch schon auf ihre Stimmung

"*eist. Es ist das „der zwar hefftlg

'-flammte Amor —“, zu dem I. B. Probst

k ch Entwürfen des bekannten Nürn-

Mers Joh. Jac. Schübler 12 Illustra-

w"eh schuf. Auf diese zwar dilettanti-

I1> doch sehr pretiösen Blätter hinge-

L.6sen zu haben, ist das Verdienst von

'hann, der sonst durch seine erstaunlich

reichende Bibliographie des deut-

inp1 illustrierten Buches im 18. Jahrh.

L ^ordentlich enttäuscht. Süddeutsch-

lijU' gegenüber versagt sie fast völlig.

^’e zu erwartende Frankfurter

von Gräfin Lanckoronska und

? "Her die Kenntnis dieser Epoche auf

25 jähriges Jubiläum

äer Städtischen Kunsthalle

Mannheim

ü®s Jahres 1907 wurde die städti-

Kunsthalle Mannheim zugleich mit der

internationalen Kunst- und Gartenbau-

figg yung eröffnet. Aus Anlaß ihres 25jäh-

d. j" Bestehens wird die Kunsthalle am 1. Mai

e'ner bescheidenen Feier eine kleine

e" ung eröffnen, die einen Überblick über

'M , esentlichen Veranstaltungen des genann-

^stituts seit 1907 geben soll.

£ Berichtigung.

ii'6 abPj?T.’i?serer Nr- 7 vom 14- Februar 1932 auf

Ri . Gemälde von M e t s u aus Ber-

vatbesitz ist nicht, wie angegeben, auf

d sondern auf Holz gemalt.

Sammlerin Hermine Feist am gelungensten.

Magnus Zeller, der in der Expressionisten-

zeit von sich reden machte, ist uns als

Aquarellist sympathischer als in Öl. Er

ist unter die Sitten- und Milieuschilderer ge-

gangen, gibt motivisch viel Betrieb, aber wenig

Vorgang, gleitet zuweilen ab in süßlichen

Spuk und pflegt schweflige, weinerliche Far-

ben von grünlicher Transparenz. Außerdem

zeigt die Ausstellung Arbeiten des Bildhauers

Herbert Garbe und Aquarelle von Erich

Klossowski.

Ise Bienert

Diesmal hat Nierendorf eine glückliche

Hand gehabt: eine wundervolle Ausstellung ist

das. Es gibt noch Überraschungen. Hier hat

sich ganz in der Stille, eigen und selbstver-

ständlich, ein Werk geformt: echte und beste

Frauenkunst, zart und verhalten, klar und von

bewundernswerter Einfachheit. Der Name Ise

Bienert wird künftig nicht zu übersehen sein.

Der einzige, immer wieder neu erfühlte und

neu gestaltete Stoff dieser reinen, feinen Zeich¬

nungen: die menschliche Gestalt als Träger

und Ausdruck inneren Erlebens. Die beseelte

Körpergebärde der Gotik ersteht auf. Einzel-

figuren, zwei oder drei Figuren in leisen Wen-

dungen eurhythmisch zueinander bewegt, ver-

mitteln in zartesten Andeutungen den Emp-

findungsreichtum eines großen Herzens. Die

darstellerischen Mittel sind unübertrefflich

knapp und sicher. Die einzelne Zeichnung setzt

sich aus nur wenigen, formvereinfachenden

Linien und tonigen, das Blatt übergreifende

Flächen zusammen. Durch ein eigenes tech-

nisches Verfahren treten die Linien, die so

fühlsam gezogen sind, daß sie trotz des Ver-

zichtes auf modellierende Schattierung die

Formbewegungen des Körpers deutlich machen,

stellenweise sacht verfließend gleichsam über

den Rand und erzeugen ein seltsames Fluidum,

aus dem sich die Melodie seelischer Bewegung

mitteilt. Die Entwicklung strebt zu immer

tieferer Verinnerlichung bei fortschreitender

formaler Vereinfachung. Sie geht weiter und

weiter, weil die Darstellungsmittel an dem

Stoff, der schlicht menschlich und deshalb

immer neu und unendlich vielgestaltig ist,

wachsen. Kusenberg

Indische Teppiche

Durch die engen Beziehungen, die die in-

dischen Mogul-Kaiser in Religion, Welt- und

Kunstanschauungen mit der westlichen isla-

mischen Welt verbanden, sind Knüpfteppiche

und persische Stoffe an die indischen Höfe ge-

langt. Der Ehrgeiz ließ die Landesherrscher

nicht eher ruhen, bis in Indien Handwerker

herangezogen wurden, die Hofmanufakturen

einrichteten und Teppiche zu knüpfen be-

gannen. Erst um 1500 lassen sich Teppiche

nachweisen, die in Indien selbst geknüpft sind,

und bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts blieb

die Produktion von Teppichen dort ebenfalls

nur auf die Hofmanufakturen beschränkt.

Wenn sich diese indischen Hofmanufaktur-

teppiche oft im Muster vor allen Dingen an

die ostpersischen Herat-Teppiche, die im Han-

del mit Isphahans bezeichnet werden, an-

lehnen, zeigen doch die indischen Teppiche

ausgesprochene Eigentümlichkeiten. Abgesehen

von Material und Farbengebung widerstrebt

dem Inder der streng rhythmische symmetrische

Aufbau der islamischen

Welt. Hatte schon

Persien einen freieren

Stil gefunden, so kann

man doch bei fast allen

persischen Teppichen

aus der klassischen Zeit

eine nach geometri¬

schen Gesetzen sym¬

metrisch geordnete Auf¬

teilung der Fläche,

selbst bei kühnstem

Linienschwung der Ran-

ken und Blätter, er-

kennen. Gerade viele der

frühsten indischen Tep-

piche sind in ihrer

Musterung schlicht ge-

halten. Die Blumenfül-

lung ist häufig locker

und weder gruppiert

noch symmetrisch. Der

Blumendekor ist oft sehr

naturalistisch gehalten,

und F. R. Martin be-

tont mit Recht, daß kein

Volk des Orients die Lilie

in gleich schöner und

naturalistischer Gestal-

tungwiedergegeben hat.

Auch wo es sich um

die Wiedergabe von

Menschen und Tieren

handelt, werden sie sehr

oft ganz unsymmetrisch

unter Bäume oder in

die Landschaft gesetzt,

so wie sie in der Frei-

heit leben. Oder die Ge¬

staltungsfreudigkeit der

Knüpfer geht gerade

bei den frühesten

Stücken so weit, daß ein

Tier aus dem anderen

hervorwächst ohne Zu-

grundelegung irgend-

einer Flächenaufteilung,

wobei naturalistische

Blumenranken nur als

Füllungen dienen (Ab¬

bildung nebenstehend).

Da die Produktion bis

zur Mitte des 17. Jahrhunderts nur auf die

Hofmanufakturen beschränkt blieb, sind Bei-

spiele indischer Teppiche aus dieser Zeit sehr

rar, und noch seltener, als die im Kunsthandel

so begehrten sogenannten Isphahans.

Einige der wenigen leidlich erhaltenen

Stücke mit Mustern, die sich stark an die soge-

nannten Isphahans anlehnen, befinden sich im

Londoner Viktoria- und Albert-Museum. Der

oben rechts abgebildete Teppich steht diesen

Stücken sehr nahe und lehnt sich in der Wie-

dergabe der florealen Dessins, vor allem aber

in der schönen, breiten Borte stark an per-

sische Vorbilder an. Typisch für einen soge-

nannten Indo-Isphahan ist aber die tiefe wein-

rote Färbung des Grundes im Mittelstück, die

einen so schönen Kontrast gegen die leuchtend

grüne Borte hervorbringt. Aber auch in der

Zeichnung hat sich hier der indische Künstler

bei der Gestaltung der Borte von dem persi-

schen Vorbild freizumachen versucht. Statt

des symmetrischen Rankengeschlings, das Pal-

metten und Lotosblumen bei den persischen

Teppichen verbindet, finden wir hier um eine

Zentralblume herum gruppierte recht natura-

listische Blumen, bei denen man zum Teil die

Lilie erkennt, und von denen aus sich wie un¬

gewollt die Ranken zu den Hauptblumen fort-

setzen. Aber den Sinn einer guten Ecklösung

hat auch der indische Knüpfer verstanden.

Auch seidene indische Teppiche aus der

klassischen Zeit sind in ganz wenigen Stücken

bekannt. Wie weit der Ehrgeiz der indischen

Hofmanufakturen ging, es Persien gleich zu

tun, wurde auf der letzten persischen Ausstel-

lung in London an einer Nachbildung eines

persischen figuralen Yest-Samtes gezeigt. Da

Indien die Kunst des Samtwebens nie gelernt

hat, wurde der kühne Versuch unternommen,

den Eindruck des Yest-Samtes wiederzugeben,

wobei die Web- durch die Knüpftechnik ersetzt

wurde. Diese bewunderungswürdige in Seide

geknüpfte Nachbildung eines persischen Yest-

Samtes zeigt die feinste Knüpfung, die je von

einem Teppich bekanntgeworden ist. Über

vier Millionen Knoten kommen hier auf den

Quadratmeter. Die Knüpfungen sind mit dem

unbewaffneten Auge nicht mehr als solche zu

erkennen.

Bei der Seltenheit der indischen Teppiche

ist es schwer, einen Anhaltspunkt über ihren

Wert zu geben, zumal in der heutigen Zeit, wo

alle Wertungen auf den Kopf gestellt sind.

Für das verhältnismäßig kleine abgebildete

Fragment hat ein bekannter Berliner Kunst-

sammler vor einigen Jahren 80 000 Gold-Frs.

bezahlt. Im Jahre 1927 brachte ein Indo-Is-

phahan auf der Auktion von Harris Watson in

New York 40 000 $. In der heutigen Zeit kann

man trotz der Seltenheit klassischer indischer

Teppiche nur etwa die Hälfte der damals er-

zielten Preise für solche Stücke ansetzen. Daß

klassische Teppiche heute, aber auch schon in

der guten Zeit, im Vergleich zu anderen Kunst-

werken stets unterwertet wurden, wird sich

später einmal zeigen, wenn wieder die Nach-

frage einsetzt und leidlich erhaltene Stücke

aus dem Kunstmarkt verschwunden sind. Ein

Teppich unterliegt eben in ganz anderer Weise

der Abnutzung wie ein Gemälde, wo von den

berühmtesten Malern oft Hunderte von ein-

wandfreien Bildern existieren. Bilder werden

eben durch den Zahn der Zeit nicht entfernt so

in Mitleidenschaft gezogen, wie alle Teppiche

und stofflichen Gewebe.

Werner Grote- Hasenbalg

Indischer Teppich, sog. Indo-Isphahan

Anfang 17. Jahrhundert. 293 : 445 cm

5

Nr. 8 vom 21. Februar 1932

Be-

aber

Der

sind gespannt, ob von Merveldt der Anschluß

an die lichte Klarheit der französischen Tra-

dition gefunden werden wird. Als Vorbedin-

gung ist jedenfalls der reine Wille zur Form

und zu ihrer intensivsten Durcharbeitung ge-

geben. Dr. E. v. S y d o w

H. H. Graf v. Merveldt, Haus mit Booten

Collection Dr. Hartmann, Berlin

Ausstellung — Exposition — Exhibition:

Galerie Alfred Flechtheim, Berlin

usw. verfolgen können und fühlen uns nun

durch diese Reihe von zehn Bildern durchaus

in der Erwartung erneut bestärkt, die seine Ar-

beiten bisher in uns wachgerufen haben. Der

Klang seiner Farben ist volltönend, und ihre

Bindung und Verschmelzung bezeugt die er-

folgreiche Schulung bei Karl Hofer. Der Ge-

fahr, in welcher Hoferschüler freilich nur zu

oft schweben: in fast kunstgewerbliche Deko-

rativität zu verfallen, entgeht Merveldt durch

den starken seelischen Impuls, der ihn erfüllt.

Auch durch das zeichnerisch kompositionelle

Gerüst, das das farbige Kleid seiner Bilder

trägt. Freilich liegt hier noch manches

Problem. Vor allem dies, daß beide Elemente

seiner Kunst eine bessere Balancierung ver-

langen: noch ist das Malertum dem konstruk-

tiven Element weit voraus in der Beherrschung

seiner spezifischen Mittel, —- das Komposito-

rische ist vielfach ohne die oft überzeugende

Kräftigkeit seiner Farbverbindungen. Gleich-

wohl ist das Horoskop vielversprechend, das

man dem jungen Westfalen stellen darf, der

nach mannigfachen Studien in Karlsruhe

(Kunstakademie), Berlin (1923—26) und

Italien (1926) seit 1927 in Südfrankreich (Mar-

tigues) lebt und arbeitet. Einheitlich und

gleichmäßig stark spricht sich, nicht ohne Be-

deutung, ein Weltgefühl aus, das man wohl als

Klassizismus mit einem Einschlag tragisch

nuancierter Romantik bezeichnen darf. Wir

Hans H. v. Merveldt

Die Ausstellung der Berliner Galerie

A. Flechtheim, „Junge deutsche Künst-

ler“, zeigt zum erstenmal eine kleine Kollektiv-

ausstellung von Gemälden des Hans Hubertus

Grafen von Merveldt: Stilleben, Bild-

nisse und vor allem Landschaften, die im

letzten Jahr in Martigues (Südfrankreich) ent-

standen sind. Wir reproduzieren das „Haus

mit Booten“ (Abbildung unten) aus der

Berliner Sammlung Dr. Hartmann. In Einzel-

proben haben wir bisher die Entwicklung

seines Talentes auf früheren Ausstellungen der

Berliner Secession, der Akademie der Künste

- - eine

'eiterte, zuverlässige Grundlage stellen.

Süddeutsche Illustration der Rokokozeit

Fortsetzung von Seite 2

^deutscher Stimmung sind. Im folgenden Jahr

Rinnen die vier Bände „Leben der Heiligen“

Giulini zu erscheinen, für die vor allem

aumgartner arbeitete und denen er durch die

lut seiner Martyrien den Charakter verleiht.

,llt ihm zu messen vermag sich nur Sigrist,

essen Pathos sich mehr in Raumwirkungen

"wickelt. Durch Handzeichnungen gut reprä-

entiert ist auch der jüngere Eichler, von dem

.Hs Augsburger Privatbesitz zwei Bände mit

en Originalvorzeichnungen zu Ripas Iconologie

sehen sind, dem sonderbar erklügelten Prö-

das 1750 eine Auf-

Berliner Secession

In diesen Räumen reichen sich gleichgültige

Ausstellungen die Hand. Professor Rudolf

Grossmann, der kürzlich sein 50. Lebens-

jahr vollendete, stellt eine größere Anzahl

Zeichnungen, Gemälde, Plastiken aus. Die

Reihe der teilweise gut gesehenen und witzi-

gen Prominentenkonterfeie hat mittlerweile

wieder Zuwachs erhalten. Man mag berühmt

sein: richtig prominent wird man erst in dem

Augenblick, da man Rudolf Grossmann Modell

sitzt. Seine Porträts verleihen dem Ruhm den

offiziellen Stempel und die eigentliche Weihe.

Von seinen kleinen Plastiken ist das amüsante

Porträt der nicht minder amüsanten Porzellan-

Fragment eines indischen Gebetsteppichs

um 1500

> ^iicll ö-llldj öUIlCl

ukt des Manierismus,

rstehung feierte. Auch

Dehnungen der Staatl.

,;Unstbibliothek zeigen

fehler als Meister

übriger, nuancen¬

weher Tuschzeichnun-

I?11, voll prickelnder-

. lchtwirkung. Der Po¬

larste unter den

^ügsburger Stechern,

JÜSon, der schon ein

•rbe der neuen Stilbe-

'JWgung ist, ist auf der

/■ksstellung vorwiegend

'M wenig beachteten

Mhen Arbeiten ver-

‘Men. Seine Zeichnun-

'Mi aus den 40er Jahren

""d auch die inter¬

essanten Monatsblätter

'“'s Verlages Pfeffel auf

We Jahre 1746 und 1747

Mgen, wie er mit früh¬

stem Talent seine

:-;<ufbahn beginnt. Als

’erher rlicher weltlichen

Md reichsstädtisch-

kalanten Lebens -wächst

aus den 50er Jahren,

f 0 er seinen ganz ge-

ackerten, dekorativ be¬

ugten Zeichenstil aus-

‘‘det, bis in den Klassi-

Mmus, wo die Illustra-

S an anderen Stätten Künderin eines neuen

'katursinns und Menschentums wird.

Noch weitere Augsburger Namen sind ver-

beten, von dem Illustrationsstil anderer Kunst-

zentren dagegen konnte nur eine Andeutung

gegeben werden. Mit Bayern und speziell mit

München ist Augsburg in dieser Epoche durch

barke Gemeinsamkeiten verbunden. Entschei-

dend ist, daß hier wie dort die Mehr-

Mil der entwerfenden Graphiker zugleich

“aler waren, die als Freskanten Kom-

position und Figurenstil virtuos beherrsch-

en. Doch scheint in München die Fein-

heit der Graphik nicht entsprechenden Bo-

den besessen zu haben. In dem ausgestellten

’Ariumphus virtutum in funere Caroli VII.“

,v°n 1745 kommt als Entwerfer noch ein Künst-

ler der älteren Generation zu Worte, Nie. Stu-

ber, der trotz der bayerischen Robustheit noch

>brk in italienischer Schulung befangen ist.

Mn Werk von echtem Rokokocharakter dagegen

bt der kurbayerische geistliche Kalender Jos.

^■ht. Zimmermanns, der 1754 zu erscheinen be-

|ann. Er gibt Widmungsblätter, Rahmenwerk

reiche Wappen von einer naturwüchsigen

Regularität und strotzenden Form, wie sie

hierorts nicht zu denken wäre.

Die Nürnberger Graphik, die auf nie abge-

"oehenen Traditionen aufbaut, hat das

jbßtsein ihrer Verpflichtung, genießt

jlcht den Impuls der Schwesterkünste.

i'Me des vielbeschäftigten, tüchtigen

i Mitin Tyroff ist vertreten. Die „Geist-

S:n Todtsgedanken“ von Rentz, die

in Passau in noch ganz barocken

'^formen erschienen, gelten mit Recht

eine beachtenswerte Schöpfung voll

l^higer echter dämonischer Visionen,

jonischer Aufwand und stecherische

j.Tesse aber stehen meist in Mißver-

JÜtnis zu der verquälten Gestaltungs¬

ide. Am Anfang der ausgestellten

jj.dher befindet sich endlich ein seltenes,

fl°chst kurioses Werkchen vom Jahre 1729,

eigentlich vor der behandelten Epoche

v?St und doch schon auf ihre Stimmung

"*eist. Es ist das „der zwar hefftlg

'-flammte Amor —“, zu dem I. B. Probst

k ch Entwürfen des bekannten Nürn-

Mers Joh. Jac. Schübler 12 Illustra-

w"eh schuf. Auf diese zwar dilettanti-

I1> doch sehr pretiösen Blätter hinge-

L.6sen zu haben, ist das Verdienst von

'hann, der sonst durch seine erstaunlich

reichende Bibliographie des deut-

inp1 illustrierten Buches im 18. Jahrh.

L ^ordentlich enttäuscht. Süddeutsch-

lijU' gegenüber versagt sie fast völlig.

^’e zu erwartende Frankfurter

von Gräfin Lanckoronska und

? "Her die Kenntnis dieser Epoche auf

25 jähriges Jubiläum

äer Städtischen Kunsthalle

Mannheim

ü®s Jahres 1907 wurde die städti-

Kunsthalle Mannheim zugleich mit der

internationalen Kunst- und Gartenbau-

figg yung eröffnet. Aus Anlaß ihres 25jäh-

d. j" Bestehens wird die Kunsthalle am 1. Mai

e'ner bescheidenen Feier eine kleine

e" ung eröffnen, die einen Überblick über

'M , esentlichen Veranstaltungen des genann-

^stituts seit 1907 geben soll.

£ Berichtigung.

ii'6 abPj?T.’i?serer Nr- 7 vom 14- Februar 1932 auf

Ri . Gemälde von M e t s u aus Ber-

vatbesitz ist nicht, wie angegeben, auf

d sondern auf Holz gemalt.

Sammlerin Hermine Feist am gelungensten.

Magnus Zeller, der in der Expressionisten-

zeit von sich reden machte, ist uns als

Aquarellist sympathischer als in Öl. Er

ist unter die Sitten- und Milieuschilderer ge-

gangen, gibt motivisch viel Betrieb, aber wenig

Vorgang, gleitet zuweilen ab in süßlichen

Spuk und pflegt schweflige, weinerliche Far-

ben von grünlicher Transparenz. Außerdem

zeigt die Ausstellung Arbeiten des Bildhauers

Herbert Garbe und Aquarelle von Erich

Klossowski.

Ise Bienert

Diesmal hat Nierendorf eine glückliche

Hand gehabt: eine wundervolle Ausstellung ist

das. Es gibt noch Überraschungen. Hier hat

sich ganz in der Stille, eigen und selbstver-

ständlich, ein Werk geformt: echte und beste

Frauenkunst, zart und verhalten, klar und von

bewundernswerter Einfachheit. Der Name Ise

Bienert wird künftig nicht zu übersehen sein.

Der einzige, immer wieder neu erfühlte und

neu gestaltete Stoff dieser reinen, feinen Zeich¬

nungen: die menschliche Gestalt als Träger

und Ausdruck inneren Erlebens. Die beseelte

Körpergebärde der Gotik ersteht auf. Einzel-

figuren, zwei oder drei Figuren in leisen Wen-

dungen eurhythmisch zueinander bewegt, ver-

mitteln in zartesten Andeutungen den Emp-

findungsreichtum eines großen Herzens. Die

darstellerischen Mittel sind unübertrefflich

knapp und sicher. Die einzelne Zeichnung setzt

sich aus nur wenigen, formvereinfachenden

Linien und tonigen, das Blatt übergreifende

Flächen zusammen. Durch ein eigenes tech-

nisches Verfahren treten die Linien, die so

fühlsam gezogen sind, daß sie trotz des Ver-

zichtes auf modellierende Schattierung die

Formbewegungen des Körpers deutlich machen,

stellenweise sacht verfließend gleichsam über

den Rand und erzeugen ein seltsames Fluidum,

aus dem sich die Melodie seelischer Bewegung

mitteilt. Die Entwicklung strebt zu immer

tieferer Verinnerlichung bei fortschreitender

formaler Vereinfachung. Sie geht weiter und

weiter, weil die Darstellungsmittel an dem

Stoff, der schlicht menschlich und deshalb

immer neu und unendlich vielgestaltig ist,

wachsen. Kusenberg

Indische Teppiche

Durch die engen Beziehungen, die die in-

dischen Mogul-Kaiser in Religion, Welt- und

Kunstanschauungen mit der westlichen isla-

mischen Welt verbanden, sind Knüpfteppiche

und persische Stoffe an die indischen Höfe ge-

langt. Der Ehrgeiz ließ die Landesherrscher

nicht eher ruhen, bis in Indien Handwerker

herangezogen wurden, die Hofmanufakturen

einrichteten und Teppiche zu knüpfen be-

gannen. Erst um 1500 lassen sich Teppiche

nachweisen, die in Indien selbst geknüpft sind,

und bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts blieb

die Produktion von Teppichen dort ebenfalls

nur auf die Hofmanufakturen beschränkt.

Wenn sich diese indischen Hofmanufaktur-

teppiche oft im Muster vor allen Dingen an

die ostpersischen Herat-Teppiche, die im Han-

del mit Isphahans bezeichnet werden, an-

lehnen, zeigen doch die indischen Teppiche

ausgesprochene Eigentümlichkeiten. Abgesehen

von Material und Farbengebung widerstrebt

dem Inder der streng rhythmische symmetrische

Aufbau der islamischen

Welt. Hatte schon

Persien einen freieren

Stil gefunden, so kann

man doch bei fast allen

persischen Teppichen

aus der klassischen Zeit

eine nach geometri¬

schen Gesetzen sym¬

metrisch geordnete Auf¬

teilung der Fläche,

selbst bei kühnstem

Linienschwung der Ran-

ken und Blätter, er-

kennen. Gerade viele der

frühsten indischen Tep-

piche sind in ihrer

Musterung schlicht ge-

halten. Die Blumenfül-

lung ist häufig locker

und weder gruppiert

noch symmetrisch. Der

Blumendekor ist oft sehr

naturalistisch gehalten,

und F. R. Martin be-

tont mit Recht, daß kein

Volk des Orients die Lilie

in gleich schöner und

naturalistischer Gestal-

tungwiedergegeben hat.

Auch wo es sich um

die Wiedergabe von

Menschen und Tieren

handelt, werden sie sehr

oft ganz unsymmetrisch

unter Bäume oder in

die Landschaft gesetzt,

so wie sie in der Frei-

heit leben. Oder die Ge¬

staltungsfreudigkeit der

Knüpfer geht gerade

bei den frühesten

Stücken so weit, daß ein

Tier aus dem anderen

hervorwächst ohne Zu-

grundelegung irgend-

einer Flächenaufteilung,

wobei naturalistische

Blumenranken nur als

Füllungen dienen (Ab¬

bildung nebenstehend).

Da die Produktion bis

zur Mitte des 17. Jahrhunderts nur auf die

Hofmanufakturen beschränkt blieb, sind Bei-

spiele indischer Teppiche aus dieser Zeit sehr

rar, und noch seltener, als die im Kunsthandel

so begehrten sogenannten Isphahans.

Einige der wenigen leidlich erhaltenen

Stücke mit Mustern, die sich stark an die soge-

nannten Isphahans anlehnen, befinden sich im

Londoner Viktoria- und Albert-Museum. Der

oben rechts abgebildete Teppich steht diesen

Stücken sehr nahe und lehnt sich in der Wie-

dergabe der florealen Dessins, vor allem aber

in der schönen, breiten Borte stark an per-

sische Vorbilder an. Typisch für einen soge-

nannten Indo-Isphahan ist aber die tiefe wein-

rote Färbung des Grundes im Mittelstück, die

einen so schönen Kontrast gegen die leuchtend

grüne Borte hervorbringt. Aber auch in der

Zeichnung hat sich hier der indische Künstler

bei der Gestaltung der Borte von dem persi-

schen Vorbild freizumachen versucht. Statt

des symmetrischen Rankengeschlings, das Pal-

metten und Lotosblumen bei den persischen

Teppichen verbindet, finden wir hier um eine

Zentralblume herum gruppierte recht natura-

listische Blumen, bei denen man zum Teil die

Lilie erkennt, und von denen aus sich wie un¬

gewollt die Ranken zu den Hauptblumen fort-

setzen. Aber den Sinn einer guten Ecklösung

hat auch der indische Knüpfer verstanden.

Auch seidene indische Teppiche aus der

klassischen Zeit sind in ganz wenigen Stücken

bekannt. Wie weit der Ehrgeiz der indischen

Hofmanufakturen ging, es Persien gleich zu

tun, wurde auf der letzten persischen Ausstel-

lung in London an einer Nachbildung eines

persischen figuralen Yest-Samtes gezeigt. Da

Indien die Kunst des Samtwebens nie gelernt

hat, wurde der kühne Versuch unternommen,

den Eindruck des Yest-Samtes wiederzugeben,

wobei die Web- durch die Knüpftechnik ersetzt

wurde. Diese bewunderungswürdige in Seide

geknüpfte Nachbildung eines persischen Yest-

Samtes zeigt die feinste Knüpfung, die je von

einem Teppich bekanntgeworden ist. Über

vier Millionen Knoten kommen hier auf den

Quadratmeter. Die Knüpfungen sind mit dem

unbewaffneten Auge nicht mehr als solche zu

erkennen.

Bei der Seltenheit der indischen Teppiche

ist es schwer, einen Anhaltspunkt über ihren

Wert zu geben, zumal in der heutigen Zeit, wo

alle Wertungen auf den Kopf gestellt sind.

Für das verhältnismäßig kleine abgebildete

Fragment hat ein bekannter Berliner Kunst-

sammler vor einigen Jahren 80 000 Gold-Frs.

bezahlt. Im Jahre 1927 brachte ein Indo-Is-

phahan auf der Auktion von Harris Watson in

New York 40 000 $. In der heutigen Zeit kann

man trotz der Seltenheit klassischer indischer

Teppiche nur etwa die Hälfte der damals er-

zielten Preise für solche Stücke ansetzen. Daß

klassische Teppiche heute, aber auch schon in

der guten Zeit, im Vergleich zu anderen Kunst-

werken stets unterwertet wurden, wird sich

später einmal zeigen, wenn wieder die Nach-

frage einsetzt und leidlich erhaltene Stücke

aus dem Kunstmarkt verschwunden sind. Ein

Teppich unterliegt eben in ganz anderer Weise

der Abnutzung wie ein Gemälde, wo von den

berühmtesten Malern oft Hunderte von ein-

wandfreien Bildern existieren. Bilder werden

eben durch den Zahn der Zeit nicht entfernt so

in Mitleidenschaft gezogen, wie alle Teppiche

und stofflichen Gewebe.

Werner Grote- Hasenbalg

Indischer Teppich, sog. Indo-Isphahan

Anfang 17. Jahrhundert. 293 : 445 cm