43

1904. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.

44

Abendmahl, den Schlufs bildete' wahrschein-

lich die Kreuzigung. Leider fehlt die zweite

Schmalseite. Die Endstücke sind mit Apostel-

oder Prophetengestalten ausgefüllt.

Der Anfertiger der Schnitzerei ist kein

Meister in seinem Fache. Er kopierte häufig

gesehene Szenen, versuchte sich auch im

Reliefstile, aber die Ausführung blieb hinter

dem Wollen zurück, er schuf rohe charakter-

lose Gesichter, wenig proportionierte Gestalten,

schablonenhafte Darstellungen.12z)

Das zweite in Melk befindliche Portatile,

Joha nnesaltärchen genannt, (23,5X16

X12 cm) hat einen Porphyrstein, der von

einer vergoldeten Kupferplatte mit folgender,

eingravierter und mit Schmelz ausgefüllten

zwischen zwei runde mehrgeschossige Türme

gestellt). 4. Die Anbetung der Magier. An der

zweiten Schmalseite 5. eine der ersten Dar-

stellung entsprechende Szene. Die zweite

Langseite zeigt im Unterschiede von der ersten

nur zwei Darstellungen, 6. eine aus der Wolke

ragende Hand mit einem Kranze, welchen

zwei Engel in Empfang nehmen, 7. Christus

zwischen zwei halbnackten Figuren, von denen

die rechte eine brennende Fackel, die linke

einen Fisch in der Hand hält.

Das Johannesaltärchen dürfte ebenfalls

noch der zweiten Hälfte des XL Jahrh. ange-

hören. Die Elfenbeindarstellungen in Hoch-

relief zeigen den gleichen Charakter wie an

dem Shwanehildaltärchen, nur sind sie noch

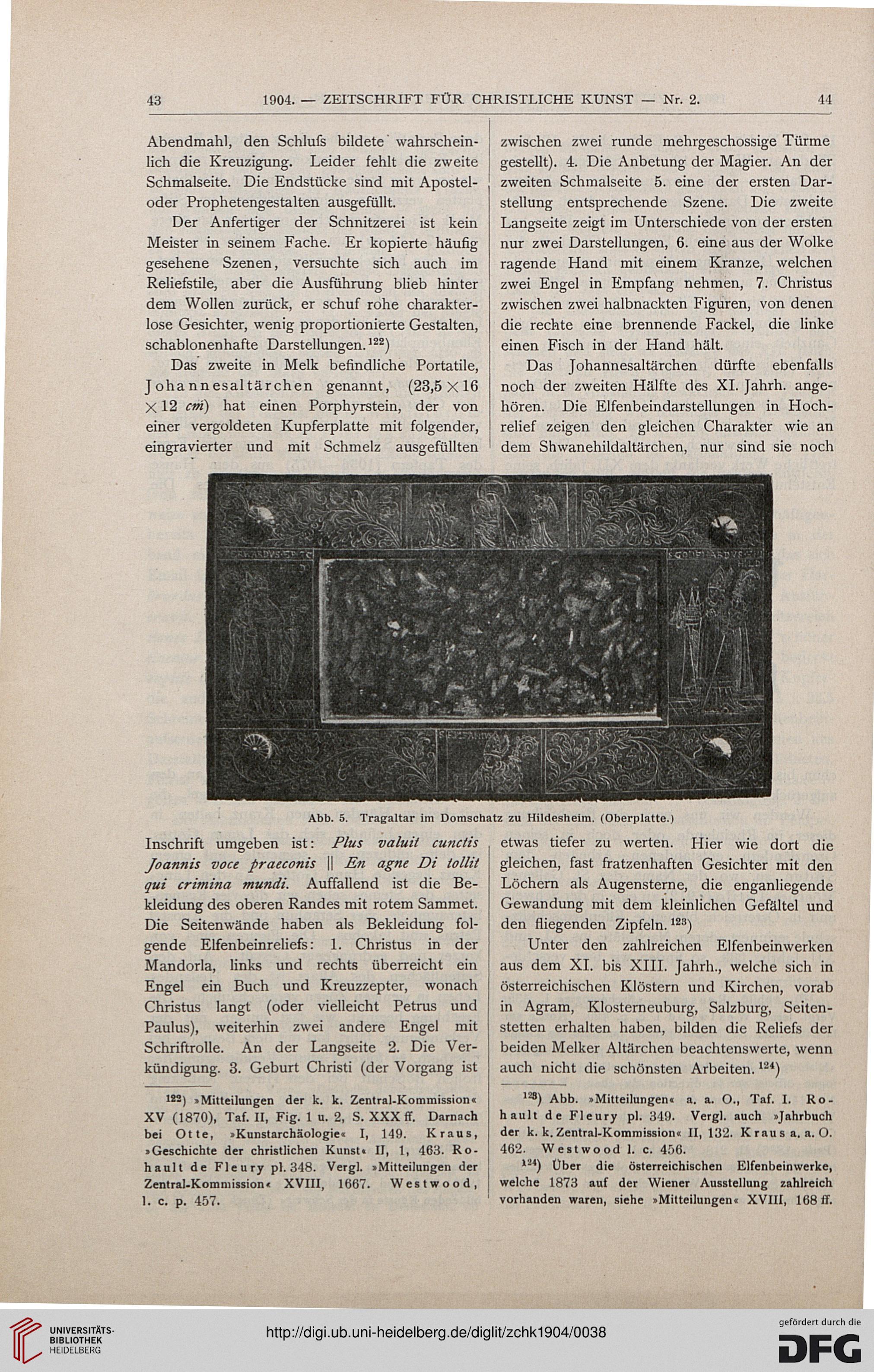

Abb. 5. Tragaltar im Domschatz zu Hildesheim. (Oberplatte.)

Inschrift umgeben ist: Plus valuit cunctis etwas tiefer zu werten.

Joannis voce praeconis || En agne Di lollit

gut crimina mundi. Auffallend ist die Be-

kleidung des oberen Randes mit rotem Sammet.

Die Seitenwände haben als Bekleidung fol-

gende Elfenbeinreliefs: 1. Christus in der

Mandorla, links und rechts überreicht ein

Engel ein Buch und Kreuzzepter, wonach

Christus langt (oder vielleicht Petrus und

Paulus), weiterhin zwei andere Engel mit

Schriftrolle. An der Langseite 2. Die Ver-

kündigung. 3. Geburt Christi (der Vorgang ist

122) »Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommission«

XV (1870), Taf. II, Fig. 1 u. 2, S. XXX ff. Darnach

bei Otte, >Kunstarchäologie« I, 149. Kraus,

»Geschichte der christlichen Kunst« II, 1, 463. Ro-

hault de Fleury pl. 348. Vergl. »Mitteilungen der

Zentral-Kommission« XVIII, 1667. Westwood,

1. c. p. 457.

Hier wie dort die

gleichen, fast fratzenhaften Gesichter mit den

Löchern als Augensterne, die enganliegende

Gewandung mit dem kleinlichen Gefältel und

den fliegenden Zipfeln.123)

Unter den zahlreichen Elfenbeinwerken

aus dem XL bis XIII. Jahrh., welche sich in

österreichischen Klöstern und Kirchen, vorab

in Agram, Klosterneuburg, Salzburg, Seiten-

stetten erhalten haben, bilden die Reliefs der

beiden Melker Altärchen beachtenswerte, wenn

auch nicht die schönsten Arbeiten.l24)

12S) Abb. »Mitteilungen« a. a. O., Taf. I. Ro-

ll au lt de Fleury pl, 349. Vergl. auch »Jahrbuch

der k. k. Zentral-Kommission« II, 132. Kraus a.a.O.

462. West wo od 1. c. 456.

rli) Über die österreichischen Elfenbeinwerke,

welche 1873 auf der Wiener Ausstellung zahlreich

vorhanden waren, siehe »Mitteilungen« XVIII, 168 ff.

1904. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.

44

Abendmahl, den Schlufs bildete' wahrschein-

lich die Kreuzigung. Leider fehlt die zweite

Schmalseite. Die Endstücke sind mit Apostel-

oder Prophetengestalten ausgefüllt.

Der Anfertiger der Schnitzerei ist kein

Meister in seinem Fache. Er kopierte häufig

gesehene Szenen, versuchte sich auch im

Reliefstile, aber die Ausführung blieb hinter

dem Wollen zurück, er schuf rohe charakter-

lose Gesichter, wenig proportionierte Gestalten,

schablonenhafte Darstellungen.12z)

Das zweite in Melk befindliche Portatile,

Joha nnesaltärchen genannt, (23,5X16

X12 cm) hat einen Porphyrstein, der von

einer vergoldeten Kupferplatte mit folgender,

eingravierter und mit Schmelz ausgefüllten

zwischen zwei runde mehrgeschossige Türme

gestellt). 4. Die Anbetung der Magier. An der

zweiten Schmalseite 5. eine der ersten Dar-

stellung entsprechende Szene. Die zweite

Langseite zeigt im Unterschiede von der ersten

nur zwei Darstellungen, 6. eine aus der Wolke

ragende Hand mit einem Kranze, welchen

zwei Engel in Empfang nehmen, 7. Christus

zwischen zwei halbnackten Figuren, von denen

die rechte eine brennende Fackel, die linke

einen Fisch in der Hand hält.

Das Johannesaltärchen dürfte ebenfalls

noch der zweiten Hälfte des XL Jahrh. ange-

hören. Die Elfenbeindarstellungen in Hoch-

relief zeigen den gleichen Charakter wie an

dem Shwanehildaltärchen, nur sind sie noch

Abb. 5. Tragaltar im Domschatz zu Hildesheim. (Oberplatte.)

Inschrift umgeben ist: Plus valuit cunctis etwas tiefer zu werten.

Joannis voce praeconis || En agne Di lollit

gut crimina mundi. Auffallend ist die Be-

kleidung des oberen Randes mit rotem Sammet.

Die Seitenwände haben als Bekleidung fol-

gende Elfenbeinreliefs: 1. Christus in der

Mandorla, links und rechts überreicht ein

Engel ein Buch und Kreuzzepter, wonach

Christus langt (oder vielleicht Petrus und

Paulus), weiterhin zwei andere Engel mit

Schriftrolle. An der Langseite 2. Die Ver-

kündigung. 3. Geburt Christi (der Vorgang ist

122) »Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommission«

XV (1870), Taf. II, Fig. 1 u. 2, S. XXX ff. Darnach

bei Otte, >Kunstarchäologie« I, 149. Kraus,

»Geschichte der christlichen Kunst« II, 1, 463. Ro-

hault de Fleury pl. 348. Vergl. »Mitteilungen der

Zentral-Kommission« XVIII, 1667. Westwood,

1. c. p. 457.

Hier wie dort die

gleichen, fast fratzenhaften Gesichter mit den

Löchern als Augensterne, die enganliegende

Gewandung mit dem kleinlichen Gefältel und

den fliegenden Zipfeln.123)

Unter den zahlreichen Elfenbeinwerken

aus dem XL bis XIII. Jahrh., welche sich in

österreichischen Klöstern und Kirchen, vorab

in Agram, Klosterneuburg, Salzburg, Seiten-

stetten erhalten haben, bilden die Reliefs der

beiden Melker Altärchen beachtenswerte, wenn

auch nicht die schönsten Arbeiten.l24)

12S) Abb. »Mitteilungen« a. a. O., Taf. I. Ro-

ll au lt de Fleury pl, 349. Vergl. auch »Jahrbuch

der k. k. Zentral-Kommission« II, 132. Kraus a.a.O.

462. West wo od 1. c. 456.

rli) Über die österreichischen Elfenbeinwerke,

welche 1873 auf der Wiener Ausstellung zahlreich

vorhanden waren, siehe »Mitteilungen« XVIII, 168 ff.