4

Geschichtliche Einleitung*.

Noch breitere Stücke Messen „Grebreiten“, was wir jetzt nach Ausführung

der Separationen mit „Plänen“ bezeichnen würden. Der Flächen -Inhalt ging nach

„Ackern“, nicht nach Morgen. Eine Sottel (lat. sattle) konnte daher je nach ihrer

Länge 1, 2, auch 3 Acker halten.

Spitzwinklige Einschiebsel oder Ueberbleibsel, sogenannte Kuchenspitzen,

Messen technisch Gehren, und die an der Hirnseite einer grösseren Anzahl von

Ackerstücken, also quer anstossenden Elächen, Anwendel, weil man beim Pflü-

gen der anstossenden Ackerstücke auf denselben umwendete. Da hiermit eine

Belästigung der Besitzer und eine Beeinträchtigung des Ertrags verbunden war,

so bestand dafür eine Entschädigung in der Breite der Stücke, in der Begel von

einer Gerte.

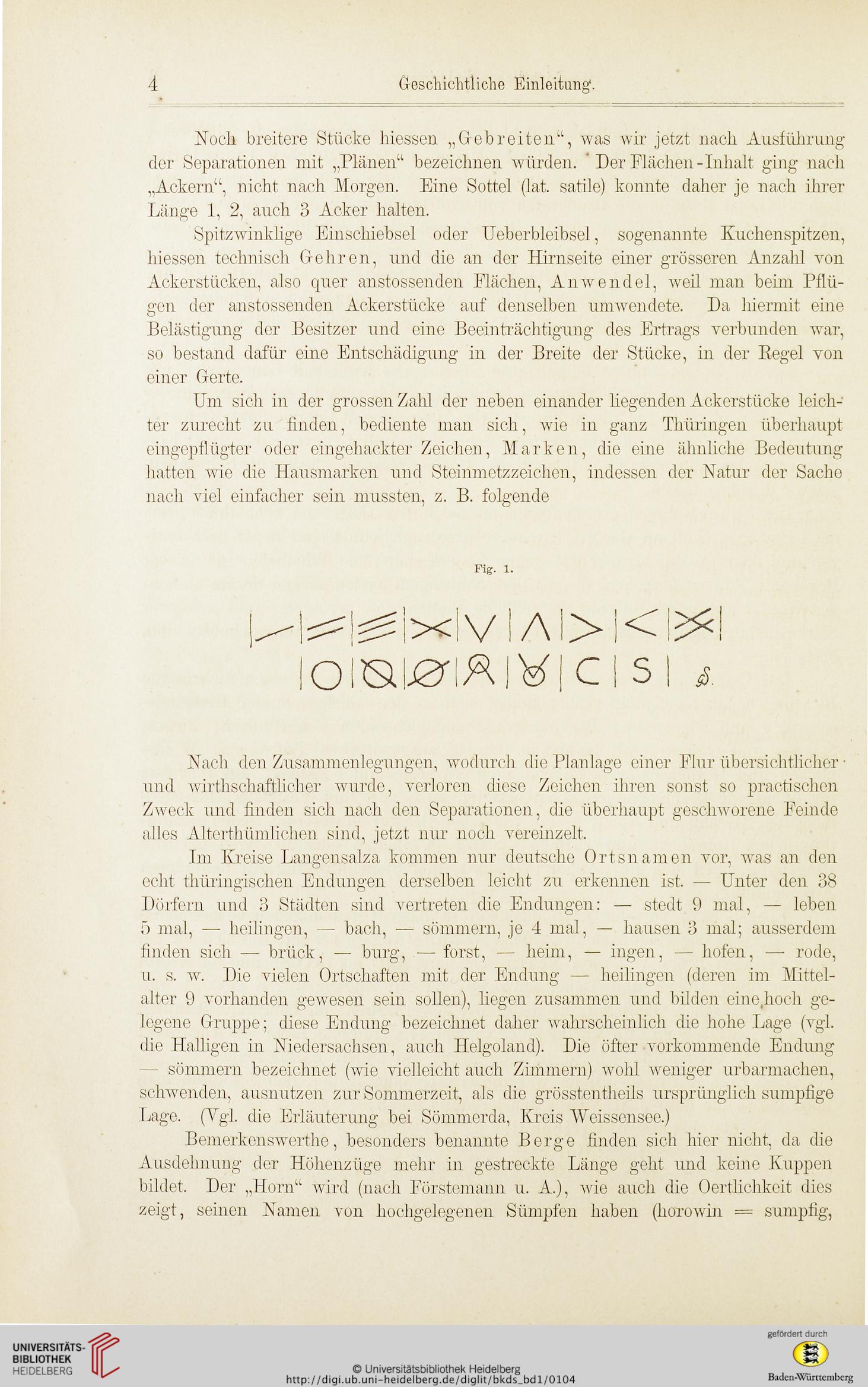

Um sich in der grossen Zalil der neben einander hegenden Ackerstücke leich-

ter zurecht zu finden, bediente man sich, wie in ganz Thüringen überhaupt

eingepflügter oder eingehackter Zeichen, Marken, die eine ähnliche Bedeutung

hatten wie die Hausmarken und Steinmetzzeichen, indessen der Natur der Sache

nach viel einfacher sein mussten, z. B. folgende

Fig. 1.

^|^|x!v!Al>l<!^

OUSIJ31ÄIVI c 1 S | g.

Nach den Zusammenlegungen, wodurch die Planlage einer Flur übersichtlicher ■

und wirthschaftlicher wurde, verloren diese Zeichen ihren sonst so practischen

Zweck und finden sich nach den Separationen, die überhaupt geschworene Feinde

alles Alterthümlichen sind, jetzt nur noch vereinzelt.

Im Kreise Langensalza kommen nur deutsche Ortsnamen vor, was an den

echt thüringischen Endungen derselben leicht zu erkennen ist. — Unter den 38

Dörfern und 3 Städten sind vertreten die Endungen: — stedt 9 mal, — leben

5 mal, — heilingen, — bach, — sommern, je 4 mal, — hausen 3 mal; ausserdem

finden sich — brück, — bürg, — forst, — heim, — ingen, — hofen, — rode,

u. s. w. Die vielen Ortschaften mit der Endung — heihngen (deren im Mittel-

alter 9 vorhanden gewesen sein sollen), liegen zusammen und bilden eine(hoch ge-

legene Gruppe; diese Endung bezeichnet daher wahrscheinlich die hohe Lage (vgl.

die HaMgen in Niedersachsen, auch Helgoland). Die öfter vorkommende Endung

- sommern bezeichnet (wie vielleicht auch Zimmern) wohl weniger Urbarmachen,

schwenden, ausnutzen zur Sommerzeit, als die grösstentheils ursprünglich sumpfige

Lage. (Vgl. die Erläuterung bei Sömmerda, Kreis Weissensee.)

Bemerkenswerthe, besonders benannte Berge linden sich hier nicht, da die

Ausdehnung der Höhenzüge mehr in gestreckte Länge geht und keine Kuppen

bildet. Der „Horn“ wird (nach Eörstemann u. A.), wie auch die Oertliehkeit dies

zeigt, seinen Namen von hochgelegenen Sümpfen haben (horowin = sumpfig,

Geschichtliche Einleitung*.

Noch breitere Stücke Messen „Grebreiten“, was wir jetzt nach Ausführung

der Separationen mit „Plänen“ bezeichnen würden. Der Flächen -Inhalt ging nach

„Ackern“, nicht nach Morgen. Eine Sottel (lat. sattle) konnte daher je nach ihrer

Länge 1, 2, auch 3 Acker halten.

Spitzwinklige Einschiebsel oder Ueberbleibsel, sogenannte Kuchenspitzen,

Messen technisch Gehren, und die an der Hirnseite einer grösseren Anzahl von

Ackerstücken, also quer anstossenden Elächen, Anwendel, weil man beim Pflü-

gen der anstossenden Ackerstücke auf denselben umwendete. Da hiermit eine

Belästigung der Besitzer und eine Beeinträchtigung des Ertrags verbunden war,

so bestand dafür eine Entschädigung in der Breite der Stücke, in der Begel von

einer Gerte.

Um sich in der grossen Zalil der neben einander hegenden Ackerstücke leich-

ter zurecht zu finden, bediente man sich, wie in ganz Thüringen überhaupt

eingepflügter oder eingehackter Zeichen, Marken, die eine ähnliche Bedeutung

hatten wie die Hausmarken und Steinmetzzeichen, indessen der Natur der Sache

nach viel einfacher sein mussten, z. B. folgende

Fig. 1.

^|^|x!v!Al>l<!^

OUSIJ31ÄIVI c 1 S | g.

Nach den Zusammenlegungen, wodurch die Planlage einer Flur übersichtlicher ■

und wirthschaftlicher wurde, verloren diese Zeichen ihren sonst so practischen

Zweck und finden sich nach den Separationen, die überhaupt geschworene Feinde

alles Alterthümlichen sind, jetzt nur noch vereinzelt.

Im Kreise Langensalza kommen nur deutsche Ortsnamen vor, was an den

echt thüringischen Endungen derselben leicht zu erkennen ist. — Unter den 38

Dörfern und 3 Städten sind vertreten die Endungen: — stedt 9 mal, — leben

5 mal, — heilingen, — bach, — sommern, je 4 mal, — hausen 3 mal; ausserdem

finden sich — brück, — bürg, — forst, — heim, — ingen, — hofen, — rode,

u. s. w. Die vielen Ortschaften mit der Endung — heihngen (deren im Mittel-

alter 9 vorhanden gewesen sein sollen), liegen zusammen und bilden eine(hoch ge-

legene Gruppe; diese Endung bezeichnet daher wahrscheinlich die hohe Lage (vgl.

die HaMgen in Niedersachsen, auch Helgoland). Die öfter vorkommende Endung

- sommern bezeichnet (wie vielleicht auch Zimmern) wohl weniger Urbarmachen,

schwenden, ausnutzen zur Sommerzeit, als die grösstentheils ursprünglich sumpfige

Lage. (Vgl. die Erläuterung bei Sömmerda, Kreis Weissensee.)

Bemerkenswerthe, besonders benannte Berge linden sich hier nicht, da die

Ausdehnung der Höhenzüge mehr in gestreckte Länge geht und keine Kuppen

bildet. Der „Horn“ wird (nach Eörstemann u. A.), wie auch die Oertliehkeit dies

zeigt, seinen Namen von hochgelegenen Sümpfen haben (horowin = sumpfig,