i94

MAINZ ■ LANDESMUSEUM

der zur Linken von Mutter und Kind erschienen sein muss.

Eine südniederländische Tafel mit der Vision des Hl. Bernhard

(Fig. 122) gibt eine ungefähre Vorstellung von der verlorenen

Komposition4.

Farbigkeit, Technik: Die Farbigkeit der Gläser ist beschränkt

auf Blau und Weiß für das Gewand und offenbar beidseitig

überfangenes Rot für die Schuhe Mariens sowie Gelb für Mond-

sichel und rahmenden Strahlenkranz; Haare und Nimben von

Mutter und Kind sind in Silbergelbmalerei ausgeführt, ebenso

die Borte des Marienmantels. Die vergleichsweise trockene Mo-

dellierung von Figur und Gewand erfolgte auf der Basis eines

gestupften Halbtons, mit großflächig ausgewischten bzw. mit

grobem Pinsel ausgestrichenen Lichtern und spärlichen Schraf-

furen in den Schattenlagen.

Stil, Datierung: Die von Esser an den Mittelrhein lokalisierte

Scheibe lässt sowohl aufgrund ihres früheren Standorts Gon-

dorf, wo sich »vorwiegend Werke der rheinischen, insbesonde-

re der Kölner Glasmalerei« befanden5, als auch angesichts ihrer

technischen Ausführung und ihres Stils eher an eine Entste-

Fig. 122. Vision des Hl. Bernhard. Köln, Wallraf-Richartz-

Museum. Südniederlande, Ende 15. Jh.

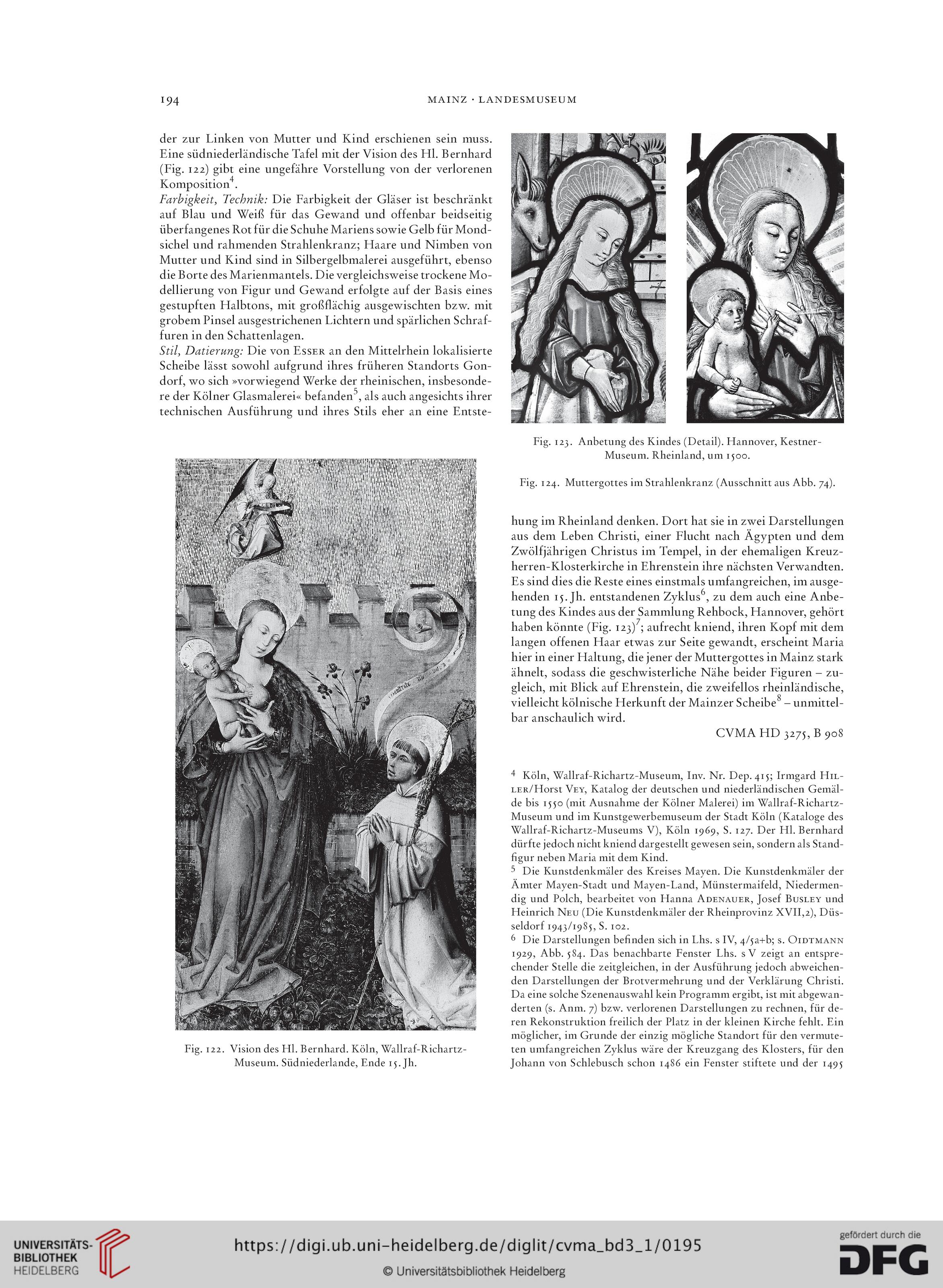

Fig. 123. Anbetung des Kindes (Detail). Hannover, Kestner-

Museum. Rheinland, um 1500.

Fig. 124. Muttergottes im Strahlenkranz (Ausschnitt aus Abb. 74).

hung im Rheinland denken. Dort hat sie in zwei Darstellungen

aus dem Leben Christi, einer Flucht nach Ägypten und dem

Zwölfjährigen Christus im Tempel, in der ehemaligen Kreuz-

herren-Klosterkirche in Ehrenstein ihre nächsten Verwandten.

Es sind dies die Reste eines einstmals umfangreichen, im ausge-

henden 15. Jh. entstandenen Zyklus6, zu dem auch eine Anbe-

tung des Kindes aus der Sammlung Rehbock, Hannover, gehört

haben könnte (Fig. 123)7; aufrecht kniend, ihren Kopf mit dem

langen offenen Haar etwas zur Seite gewandt, erscheint Maria

hier in einer Haltung, die jener der Muttergottes in Mainz stark

ähnelt, sodass die geschwisterliche Nähe beider Figuren - zu-

gleich, mit Blick auf Ehrenstein, die zweifellos rheinländische,

vielleicht kölnische Herkunft der Mainzer Scheibe8 - unmittel-

bar anschaulich wird.

CVMA HD 3275, B 908

4 Köln, Wallraf-Richartz-Museum, Inv. Nr. Dep. 415; Irmgard Hil-

LER/Horst Vey, Katalog der deutschen und niederländischen Gemäl-

de bis 1550 (mit Ausnahme der Kölner Malerei) im Wallraf-Richartz-

Museuni und im Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln (Kataloge des

Wallraf-Richartz-Museums V), Köln 1969, S. 127. Der Hl. Bernhard

dürfte jedoch nicht kniend dargestellt gewesen sein, sondern als Stand-

figur neben Maria mit dem Kind.

5 Die Kunstdenkmäler des Kreises Mayen. Die Kunstdenkmäler der

Ämter Mayen-Stadt und Mayen-Land, Münstermaifeld, Niedermen-

dig und Polch, bearbeitet von Hanna Adenauer, Josef Busley und

Heinrich Neu (Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz XVII,2), Düs-

seldorf 1943/1985, S.102.

6 Die Darstellungen befinden sich in Lhs. s IV, 4Aa+b; s. Oidtmann

1929, Abb. 584. Das benachbarte Fenster Lhs. s V zeigt an entspre-

chender Stelle die zeitgleichen, in der Ausführung jedoch abweichen-

den Darstellungen der Brotvermehrung und der Verklärung Christi.

Da eine solche Szenenauswahl kein Programm ergibt, ist mit abgewan-

derten (s. Anm. 7) bzw. verlorenen Darstellungen zu rechnen, für de-

ren Rekonstruktion freilich der Platz in der kleinen Kirche fehlt. Ein

möglicher, im Grunde der einzig mögliche Standort für den vermute-

ten umfangreichen Zyklus wäre der Kreuzgang des Klosters, für den

Johann von Schlebusch schon 1486 ein Fenster stiftete und der 1495

MAINZ ■ LANDESMUSEUM

der zur Linken von Mutter und Kind erschienen sein muss.

Eine südniederländische Tafel mit der Vision des Hl. Bernhard

(Fig. 122) gibt eine ungefähre Vorstellung von der verlorenen

Komposition4.

Farbigkeit, Technik: Die Farbigkeit der Gläser ist beschränkt

auf Blau und Weiß für das Gewand und offenbar beidseitig

überfangenes Rot für die Schuhe Mariens sowie Gelb für Mond-

sichel und rahmenden Strahlenkranz; Haare und Nimben von

Mutter und Kind sind in Silbergelbmalerei ausgeführt, ebenso

die Borte des Marienmantels. Die vergleichsweise trockene Mo-

dellierung von Figur und Gewand erfolgte auf der Basis eines

gestupften Halbtons, mit großflächig ausgewischten bzw. mit

grobem Pinsel ausgestrichenen Lichtern und spärlichen Schraf-

furen in den Schattenlagen.

Stil, Datierung: Die von Esser an den Mittelrhein lokalisierte

Scheibe lässt sowohl aufgrund ihres früheren Standorts Gon-

dorf, wo sich »vorwiegend Werke der rheinischen, insbesonde-

re der Kölner Glasmalerei« befanden5, als auch angesichts ihrer

technischen Ausführung und ihres Stils eher an eine Entste-

Fig. 122. Vision des Hl. Bernhard. Köln, Wallraf-Richartz-

Museum. Südniederlande, Ende 15. Jh.

Fig. 123. Anbetung des Kindes (Detail). Hannover, Kestner-

Museum. Rheinland, um 1500.

Fig. 124. Muttergottes im Strahlenkranz (Ausschnitt aus Abb. 74).

hung im Rheinland denken. Dort hat sie in zwei Darstellungen

aus dem Leben Christi, einer Flucht nach Ägypten und dem

Zwölfjährigen Christus im Tempel, in der ehemaligen Kreuz-

herren-Klosterkirche in Ehrenstein ihre nächsten Verwandten.

Es sind dies die Reste eines einstmals umfangreichen, im ausge-

henden 15. Jh. entstandenen Zyklus6, zu dem auch eine Anbe-

tung des Kindes aus der Sammlung Rehbock, Hannover, gehört

haben könnte (Fig. 123)7; aufrecht kniend, ihren Kopf mit dem

langen offenen Haar etwas zur Seite gewandt, erscheint Maria

hier in einer Haltung, die jener der Muttergottes in Mainz stark

ähnelt, sodass die geschwisterliche Nähe beider Figuren - zu-

gleich, mit Blick auf Ehrenstein, die zweifellos rheinländische,

vielleicht kölnische Herkunft der Mainzer Scheibe8 - unmittel-

bar anschaulich wird.

CVMA HD 3275, B 908

4 Köln, Wallraf-Richartz-Museum, Inv. Nr. Dep. 415; Irmgard Hil-

LER/Horst Vey, Katalog der deutschen und niederländischen Gemäl-

de bis 1550 (mit Ausnahme der Kölner Malerei) im Wallraf-Richartz-

Museuni und im Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln (Kataloge des

Wallraf-Richartz-Museums V), Köln 1969, S. 127. Der Hl. Bernhard

dürfte jedoch nicht kniend dargestellt gewesen sein, sondern als Stand-

figur neben Maria mit dem Kind.

5 Die Kunstdenkmäler des Kreises Mayen. Die Kunstdenkmäler der

Ämter Mayen-Stadt und Mayen-Land, Münstermaifeld, Niedermen-

dig und Polch, bearbeitet von Hanna Adenauer, Josef Busley und

Heinrich Neu (Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz XVII,2), Düs-

seldorf 1943/1985, S.102.

6 Die Darstellungen befinden sich in Lhs. s IV, 4Aa+b; s. Oidtmann

1929, Abb. 584. Das benachbarte Fenster Lhs. s V zeigt an entspre-

chender Stelle die zeitgleichen, in der Ausführung jedoch abweichen-

den Darstellungen der Brotvermehrung und der Verklärung Christi.

Da eine solche Szenenauswahl kein Programm ergibt, ist mit abgewan-

derten (s. Anm. 7) bzw. verlorenen Darstellungen zu rechnen, für de-

ren Rekonstruktion freilich der Platz in der kleinen Kirche fehlt. Ein

möglicher, im Grunde der einzig mögliche Standort für den vermute-

ten umfangreichen Zyklus wäre der Kreuzgang des Klosters, für den

Johann von Schlebusch schon 1486 ein Fenster stiftete und der 1495