vierstöckiger Fachwerkbau mit vorgeblende-

ter Werksteinfassade, der ebenfalls den Bom-

benangriffen des Zweiten Weltkrieges zum

Opfer fiel. Lediglich einige Bruchstücke der

hervorragenden Bildhauerarbeiten insbeson-

dere von Peter Köster konnten gerettet wer-

den. Als verspätete Ergänzung der „Tradi-

tionsinseln", die den Wiederaufbauvorstel-

lungen der fünfziger Jahre entsprachen, wur-

de eine Rekonstruktion der Fassade am

Holzmarkt versucht. Den ursprünglichen

Standort (Schmiedestraße 10) nimmt heute

ein Parkhaus ein.

Eine Ausnahme bildet das Grote'sche Haus

(Breite Straße 10), das 1935 in Anlehnung

an den spätgotischen Bau der „Alte Kanz-

lei" als Neubau entstand. Der dreigeschossige

Ziegelbau greift mit dem sechsstufigen Trep-

pengiebel Gestaltung und Proportion der

frühen hannoverschen Steinbauten auf und

gibt einen letzten Hinweis auf diesen Bau-

typus.

Ein 1663 von Adrian Siemerding am Markt-

platz errichtetes Bürgerhaus wurde bereits

1884 im Zuge der Erweiterung des Markt-

platzes abgebrochen und in die Lavesstraße

versetzt (Nr. 82). Der viergeschossige Massiv-

bau zeigt eine strenge symmetrische Fassa-

dengliederung mit reichem Sandsteindekor.

Durch Qualität’ und Reichtum des plasti-

schen Schmucks ist er heute das bedeutend-

ste Zeugnis der bürgerlichen Architektur

Hannovers aus der Barockzeit.

Auf die steinernen Ersatzbauten der Jahr-

zehnte um 1900 wurde bereits verschiedent-

lich in ihrem topographischen Zusammen-

hang verwiesen. Erwähnt werden soll noch

die Baugruppe Knochenhauerstraße 25, 27

mit Eckbau Schuhstraße 11 (Nr. 27 von

1897), die in ihrem sich der Straßenzeile

einfügenden Aufbau überaus reichen renais-

sancistischen und gotisierenden Dekor zei-

gen. Von besonderem Interesse ist die rela-

tiv ungestörte Erdgeschoßzone mit einem

originalen Ladeneinbau (Nr. 25, ehemals

Fleischerei).

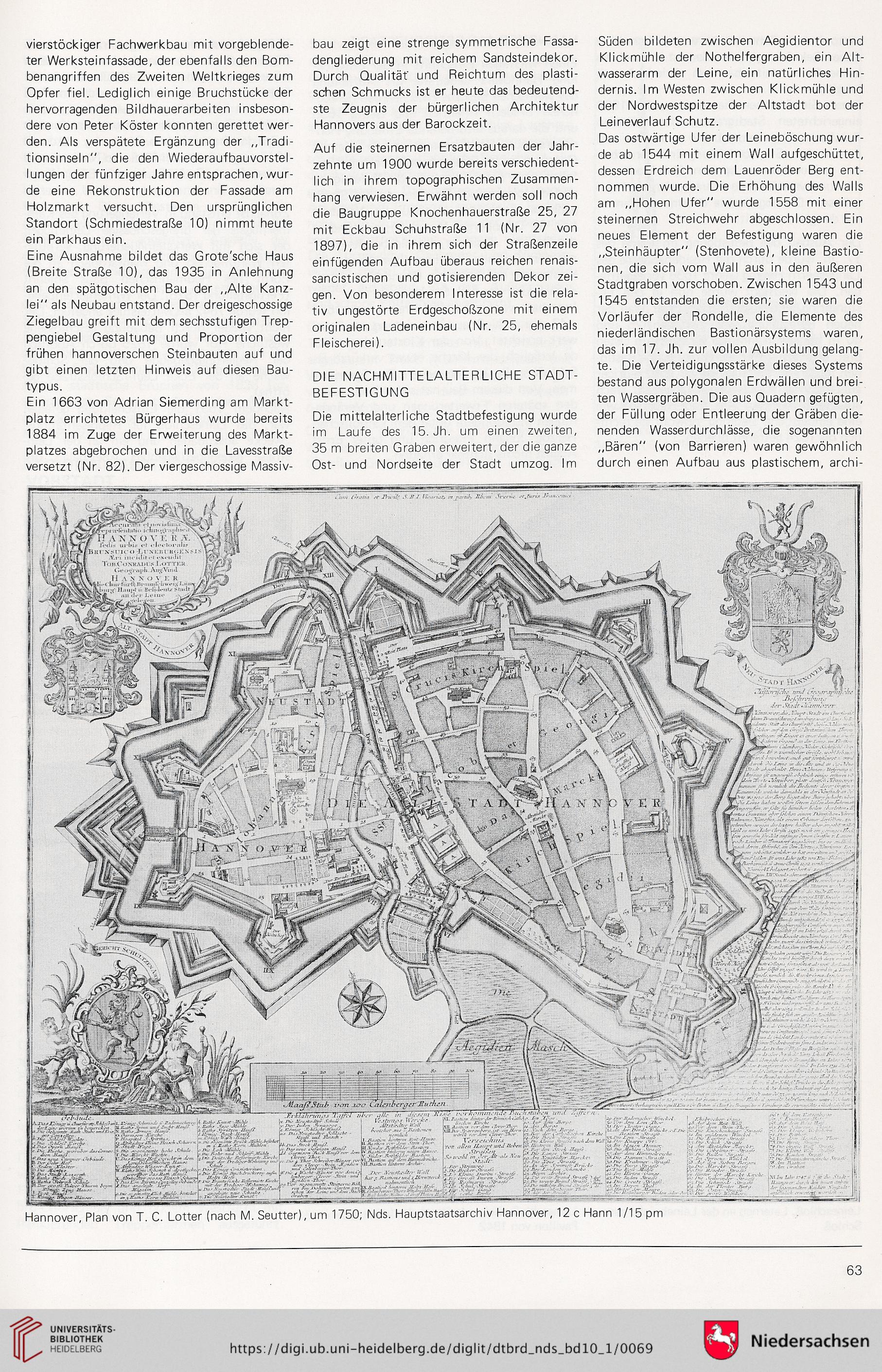

DIE NACHMITTELALTERLICHE STADT-

BEFESTIGUNG

Die mittelalterliche Stadtbefestigung wurde

im Laufe des 15. Jh. um einen zweiten,

35 m breiten Graben erweitert, der die ganze

Ost- und Nordseite der Stadt umzog. Im

Süden bildeten zwischen Aegidientor und

Klickmühle der Nothelfergraben, ein Alt-

wasserarm der Leine, ein natürliches Hin-

dernis. Im Westen zwischen Klickmühle und

der Nordwestspitze der Altstadt bot der

Leineverlauf Schutz.

Das ostwärtige Ufer der Leineböschung wur-

de ab 1544 mit einem Wall aufgeschüttet,

dessen Erdreich dem Lauenröder Berg ent-

nommen wurde. Die Erhöhung des Walls

am „Hohen Ufer" wurde 1558 mit einer

steinernen Streichwehr abgeschlossen. Ein

neues Element der Befestigung waren die

„Steinhäupter" (Stenhovete), kleine Bastio-

nen, die sich vom Wall aus in den äußeren

Stadtgraben vorschoben. Zwischen 1543 und

1545 entstanden die ersten; sie waren die

Vorläufer der Rondelle, die Elemente des

niederländischen Bastionärsystems waren,

das im 17. Jh. zur vollen Ausbildung gelang-

te. Die Verteidigungsstärke dieses Systems

bestand aus polygonalen Erdwällen und brei-

ten Wassergräben. Die aus Quadern gefügten,

der Füllung oder Entleerung der Gräben die-

nenden Wasserdurchlässe, die sogenannten

„Bären" (von Barrieren) waren gewöhnlich

durch einen Aufbau aus plastischem, archi-

Hannover, Plan von T. C. Lotter (nach M. Seutter), um 1750; Nds. Hauptstaatsarchiv Hannover, 12 c Hann 1/15 pm

63

ter Werksteinfassade, der ebenfalls den Bom-

benangriffen des Zweiten Weltkrieges zum

Opfer fiel. Lediglich einige Bruchstücke der

hervorragenden Bildhauerarbeiten insbeson-

dere von Peter Köster konnten gerettet wer-

den. Als verspätete Ergänzung der „Tradi-

tionsinseln", die den Wiederaufbauvorstel-

lungen der fünfziger Jahre entsprachen, wur-

de eine Rekonstruktion der Fassade am

Holzmarkt versucht. Den ursprünglichen

Standort (Schmiedestraße 10) nimmt heute

ein Parkhaus ein.

Eine Ausnahme bildet das Grote'sche Haus

(Breite Straße 10), das 1935 in Anlehnung

an den spätgotischen Bau der „Alte Kanz-

lei" als Neubau entstand. Der dreigeschossige

Ziegelbau greift mit dem sechsstufigen Trep-

pengiebel Gestaltung und Proportion der

frühen hannoverschen Steinbauten auf und

gibt einen letzten Hinweis auf diesen Bau-

typus.

Ein 1663 von Adrian Siemerding am Markt-

platz errichtetes Bürgerhaus wurde bereits

1884 im Zuge der Erweiterung des Markt-

platzes abgebrochen und in die Lavesstraße

versetzt (Nr. 82). Der viergeschossige Massiv-

bau zeigt eine strenge symmetrische Fassa-

dengliederung mit reichem Sandsteindekor.

Durch Qualität’ und Reichtum des plasti-

schen Schmucks ist er heute das bedeutend-

ste Zeugnis der bürgerlichen Architektur

Hannovers aus der Barockzeit.

Auf die steinernen Ersatzbauten der Jahr-

zehnte um 1900 wurde bereits verschiedent-

lich in ihrem topographischen Zusammen-

hang verwiesen. Erwähnt werden soll noch

die Baugruppe Knochenhauerstraße 25, 27

mit Eckbau Schuhstraße 11 (Nr. 27 von

1897), die in ihrem sich der Straßenzeile

einfügenden Aufbau überaus reichen renais-

sancistischen und gotisierenden Dekor zei-

gen. Von besonderem Interesse ist die rela-

tiv ungestörte Erdgeschoßzone mit einem

originalen Ladeneinbau (Nr. 25, ehemals

Fleischerei).

DIE NACHMITTELALTERLICHE STADT-

BEFESTIGUNG

Die mittelalterliche Stadtbefestigung wurde

im Laufe des 15. Jh. um einen zweiten,

35 m breiten Graben erweitert, der die ganze

Ost- und Nordseite der Stadt umzog. Im

Süden bildeten zwischen Aegidientor und

Klickmühle der Nothelfergraben, ein Alt-

wasserarm der Leine, ein natürliches Hin-

dernis. Im Westen zwischen Klickmühle und

der Nordwestspitze der Altstadt bot der

Leineverlauf Schutz.

Das ostwärtige Ufer der Leineböschung wur-

de ab 1544 mit einem Wall aufgeschüttet,

dessen Erdreich dem Lauenröder Berg ent-

nommen wurde. Die Erhöhung des Walls

am „Hohen Ufer" wurde 1558 mit einer

steinernen Streichwehr abgeschlossen. Ein

neues Element der Befestigung waren die

„Steinhäupter" (Stenhovete), kleine Bastio-

nen, die sich vom Wall aus in den äußeren

Stadtgraben vorschoben. Zwischen 1543 und

1545 entstanden die ersten; sie waren die

Vorläufer der Rondelle, die Elemente des

niederländischen Bastionärsystems waren,

das im 17. Jh. zur vollen Ausbildung gelang-

te. Die Verteidigungsstärke dieses Systems

bestand aus polygonalen Erdwällen und brei-

ten Wassergräben. Die aus Quadern gefügten,

der Füllung oder Entleerung der Gräben die-

nenden Wasserdurchlässe, die sogenannten

„Bären" (von Barrieren) waren gewöhnlich

durch einen Aufbau aus plastischem, archi-

Hannover, Plan von T. C. Lotter (nach M. Seutter), um 1750; Nds. Hauptstaatsarchiv Hannover, 12 c Hann 1/15 pm

63