Adrian Siemerding 1669 für Joh. Duve

erbaut. Das zeitweilig als Wohnhaus des

Dichters Ph. Spitta dienende Haus wurde im

Erdgeschoß bei der Sanierung mit glatten

Werksteinplatten verkleidet. Beide Bauten

begleiten wirkungsvoll den westlichen Zu-

gang zum Ballhofplatz, dem Gelände des

ehemaligen St. Gallenhofes curia sancti

Galli"), der als Lehnshof einer der Keimzel-

len der Stadt Hannover war (vgl. S. 50).

Ein Platz ist hier erst seit der im Rahmen der

Altstadtsanierung (1936—39) erfolgten Frei-

legung des ursprünglich dicht eingebauten

Ballhofes. Die Sanierungsplanung der dreißi-

ger Jahre bildete die Grundlage für das

Wiederaufbaukonzept in diesem Bereich.

Auf der Nordseite Überstand die sanierte

Zeile mit den anstelle nachmittelalterlicher

Häuser entstandenen Massivbauten den Zwei-

ten Weltkrieg (Ballhofstraße 4, 6, 8, 10).

Ballhof

Den Ballhof selbst ließ Herzog Georg Wil-

helm 1649 als Saalbau für Ballspielzwecke

errichten, ohne die Einwilligung der Grund-

stückseigentümer eingeholt zu haben — eines

Platz vor dem Ballhof

Osterstraße 30, Ursprungsbau 1611

der wenigen Zeichen für die Veränderung der

Altstadt durch die Erhebung Hannovers zur

Residenz 1636.

Seit der Mitte des 18. Jh. wurde der Bau

auch für Theaterzwecke genutzt. 1779/80

Erneuerung des Gebäudes durch Johann Ge-

org Täntzel, danach Nutzung auch als eine

Art bürgerliches Vereinshaus. Die Sanierung

1936/37 führte zur Einbeziehung des Gebäu-

des mit dem rechtwinklig gestellten, gut

angepaßten Nachbarhaus (Ballhofstraße 5,

Neubau um 1939) in einen Komplex von

HJ- und BDM-Heimen, in den auch das

Spitta-Haus einbezogen war. Das hannover-

sche Ballhaus dient heute als Theater.

Den fensterlosen, jetzt mit glatten Werkstei-

nen verkleideten Erdgeschoßmauern ist ein

stark auskragendes, ursprünglich offenes

Fachwerkgeschoß aufgesetzt, das das Walm-

dach trägt. In dem mit einem offenen Dach-

stuhl gedeckten Innenraum läuft eine im

18. Jh. nach innen erweiterte Galerie um.

STEINBAUTEN

Von den großbürgerlichen Steinbauten, die

in Hannover seit dem 15. Jh. zu verfolgen

waren, sind nur Fragmente überliefert, die

Renaissance-Formen zeigen.

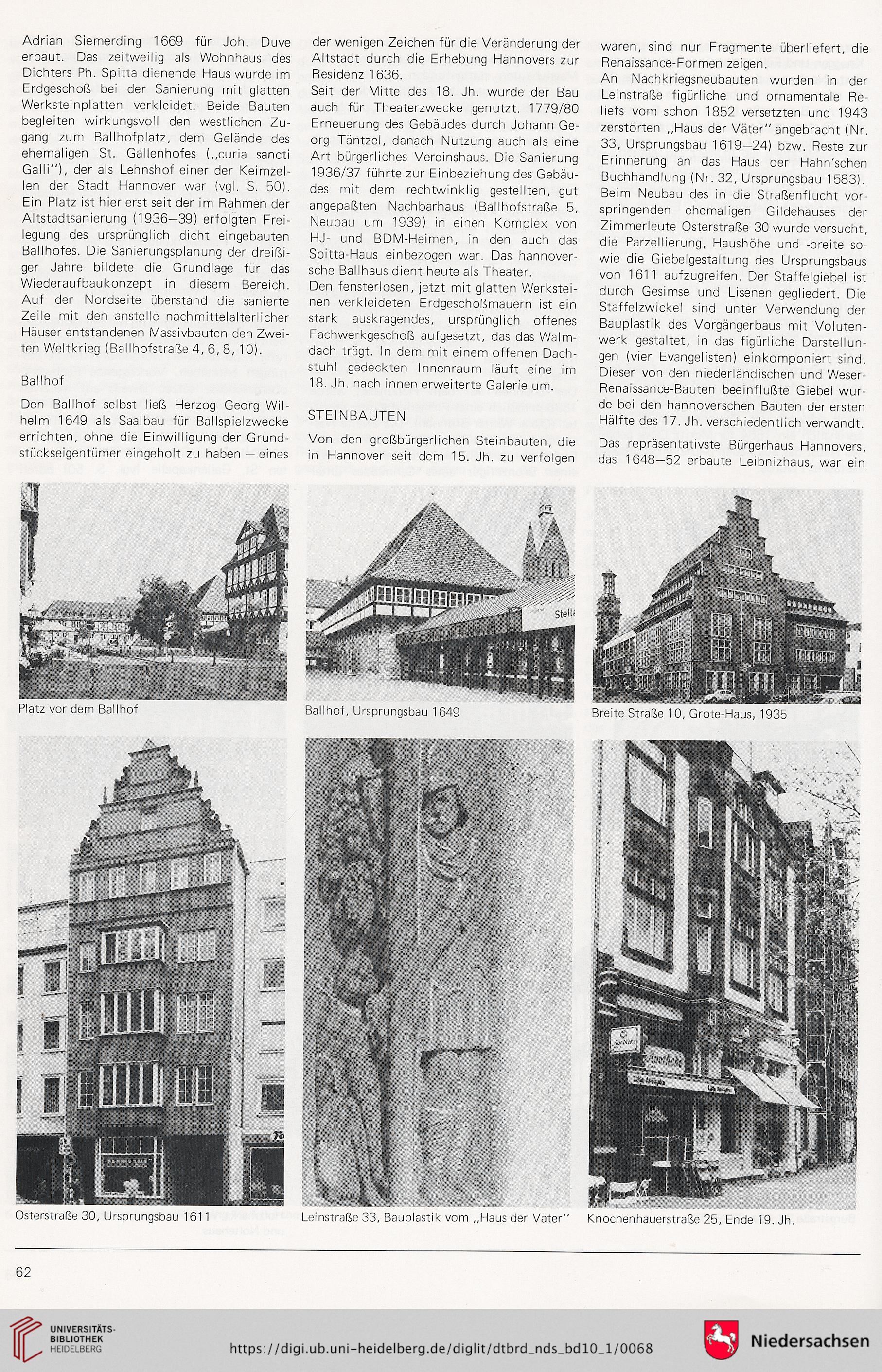

An Nachkriegsneubauten wurden in der

Leinstraße figürliche und ornamentale Re-

liefs vom schon 1852 versetzten und 1943

zerstörten „Haus der Väter" angebracht (Nr.

33, Ursprungsbau 1619—24) bzw. Reste zur

Erinnerung an das Haus der Hahn'schen

Buchhandlung (Nr. 32, Ursprungsbau 1583).

Beim Neubau des in die Straßenflucht vor-

springenden ehemaligen Gildehauses der

Zimmerleute Osterstraße 30 wurde versucht,

die Parzellierung, Haushöhe und -breite so-

wie die Giebelgestaltung des Ursprungsbaus

von 1611 aufzugreifen. Der Staffelgiebel ist

durch Gesimse und Lisenen gegliedert. Die

Staffelzwickel sind unter Verwendung der

Bauplastik des Vorgängerbaus mit Voluten-

werk gestaltet, in das figürliche Darstellun-

gen (vier Evangelisten) einkomponiert sind.

Dieser von den niederländischen und Weser-

Renaissance-Bauten beeinflußte Giebel wur-

de bei den hannoverschen Bauten der ersten

Hälfte des 17. Jh. verschiedentlich verwandt.

Das repräsentativste Bürgerhaus Hannovers,

das 1648—52 erbaute Leibnizhaus, war ein

Leinstraße 33, Bauplastik vom „Haus der Väter"

Breite Straße 10, Grote-Haus, 1935

Knochenhauerstraße 25, Ende 19. Jh.

62

erbaut. Das zeitweilig als Wohnhaus des

Dichters Ph. Spitta dienende Haus wurde im

Erdgeschoß bei der Sanierung mit glatten

Werksteinplatten verkleidet. Beide Bauten

begleiten wirkungsvoll den westlichen Zu-

gang zum Ballhofplatz, dem Gelände des

ehemaligen St. Gallenhofes curia sancti

Galli"), der als Lehnshof einer der Keimzel-

len der Stadt Hannover war (vgl. S. 50).

Ein Platz ist hier erst seit der im Rahmen der

Altstadtsanierung (1936—39) erfolgten Frei-

legung des ursprünglich dicht eingebauten

Ballhofes. Die Sanierungsplanung der dreißi-

ger Jahre bildete die Grundlage für das

Wiederaufbaukonzept in diesem Bereich.

Auf der Nordseite Überstand die sanierte

Zeile mit den anstelle nachmittelalterlicher

Häuser entstandenen Massivbauten den Zwei-

ten Weltkrieg (Ballhofstraße 4, 6, 8, 10).

Ballhof

Den Ballhof selbst ließ Herzog Georg Wil-

helm 1649 als Saalbau für Ballspielzwecke

errichten, ohne die Einwilligung der Grund-

stückseigentümer eingeholt zu haben — eines

Platz vor dem Ballhof

Osterstraße 30, Ursprungsbau 1611

der wenigen Zeichen für die Veränderung der

Altstadt durch die Erhebung Hannovers zur

Residenz 1636.

Seit der Mitte des 18. Jh. wurde der Bau

auch für Theaterzwecke genutzt. 1779/80

Erneuerung des Gebäudes durch Johann Ge-

org Täntzel, danach Nutzung auch als eine

Art bürgerliches Vereinshaus. Die Sanierung

1936/37 führte zur Einbeziehung des Gebäu-

des mit dem rechtwinklig gestellten, gut

angepaßten Nachbarhaus (Ballhofstraße 5,

Neubau um 1939) in einen Komplex von

HJ- und BDM-Heimen, in den auch das

Spitta-Haus einbezogen war. Das hannover-

sche Ballhaus dient heute als Theater.

Den fensterlosen, jetzt mit glatten Werkstei-

nen verkleideten Erdgeschoßmauern ist ein

stark auskragendes, ursprünglich offenes

Fachwerkgeschoß aufgesetzt, das das Walm-

dach trägt. In dem mit einem offenen Dach-

stuhl gedeckten Innenraum läuft eine im

18. Jh. nach innen erweiterte Galerie um.

STEINBAUTEN

Von den großbürgerlichen Steinbauten, die

in Hannover seit dem 15. Jh. zu verfolgen

waren, sind nur Fragmente überliefert, die

Renaissance-Formen zeigen.

An Nachkriegsneubauten wurden in der

Leinstraße figürliche und ornamentale Re-

liefs vom schon 1852 versetzten und 1943

zerstörten „Haus der Väter" angebracht (Nr.

33, Ursprungsbau 1619—24) bzw. Reste zur

Erinnerung an das Haus der Hahn'schen

Buchhandlung (Nr. 32, Ursprungsbau 1583).

Beim Neubau des in die Straßenflucht vor-

springenden ehemaligen Gildehauses der

Zimmerleute Osterstraße 30 wurde versucht,

die Parzellierung, Haushöhe und -breite so-

wie die Giebelgestaltung des Ursprungsbaus

von 1611 aufzugreifen. Der Staffelgiebel ist

durch Gesimse und Lisenen gegliedert. Die

Staffelzwickel sind unter Verwendung der

Bauplastik des Vorgängerbaus mit Voluten-

werk gestaltet, in das figürliche Darstellun-

gen (vier Evangelisten) einkomponiert sind.

Dieser von den niederländischen und Weser-

Renaissance-Bauten beeinflußte Giebel wur-

de bei den hannoverschen Bauten der ersten

Hälfte des 17. Jh. verschiedentlich verwandt.

Das repräsentativste Bürgerhaus Hannovers,

das 1648—52 erbaute Leibnizhaus, war ein

Leinstraße 33, Bauplastik vom „Haus der Väter"

Breite Straße 10, Grote-Haus, 1935

Knochenhauerstraße 25, Ende 19. Jh.

62