Aus der frühen Periode der Brandbesied-

lung sind wegen der Kriegszerstörungen nur

noch wenige Zeugen vorhanden. An der

Ecke Mittel-/Brandstraße stehen neben ei-

nem stattlicheren holzverschalten Fachwerk-

haus mit mittelhohem Sandsteinquader-

sockel und drei z.T. leicht vorkragenden

Stockwerken (Mittelstraße 8) weitere be-

scheidenere Wohnhäuser aus den Jahren zwi-

schen 1720 und 1740 (Brandstraße 3 und

Mittelstraße 10), die mit ihren vier Fenster-

achsen, der rechtsliegenden Einfahrt, den

drei Stockwerken und den Vorkragungen

Ähnlichkeit zeigen. Brandstraße 3 hat höhe-

re Stockwerke und besitzt in dem mittigen

Frontispiz zusätzlich eine gewisse repräsen-

tative Steigerung der Fassade. Wohl in der

Jahrhundertmitte entstand das kleine Wohn-

haus Mittelstraße 9. Kaum jünger erscheint

der 7 Fensterachsen umfassende Bau Brand-

straße 4 zu sein, allerdings ist der Kern im

frühen 19. Jh. klassizistisch und um 1930

überformt worden.

Ebenfalls zu den ältesten Gebäuden in der

Calenberger Neustadt gehört das Wohnhaus

(Brandstraße 24) des Bauschreibers Brand

Westermann (1646—1716), das als Dienst-

wohnung auf dem südlich der Brandstraße

gelegenen fürstlichen Bauhof stand. Es ist

ein im Erdgeschoß veränderter zweistöcki-

ger Fachwerkbau mit einseitig abgewalmten

Satteldach, symmetrischer Fassade und mit-

tiger Erschließung. Bereits 1723 errichtete

man für das Konsistorium das Nachbarge-

bäude (Brandstraße 23, heute Ministerium

des Innern). Der dreigeschossige Putzbau

erhielt seine heutige neobarocke Gliederung

mit Sockelgeschoß und kolossaler Pilaster-

ordnung zusammen mit dem Anbau der

östlichen Achse 1895, als er zum Sitz des

Provinzialschulkollegiums wurde.

Reformierte Kirche

Das östlich anschließende Grundstück Brand-

straße 25 gehört der reformierten Gemein-

de.

Während die Altstadt das reformierte Be-

kenntnis in ihrem Bereich weiter bekämpfte,

zeigte sich der Hof im späteren 17. Jh. in

religiösen Fragen vergleichsweise tolerant.

Als 1685 nach der Aufhebung des Edikts

von Nantes Hugenotten nach Deutschland

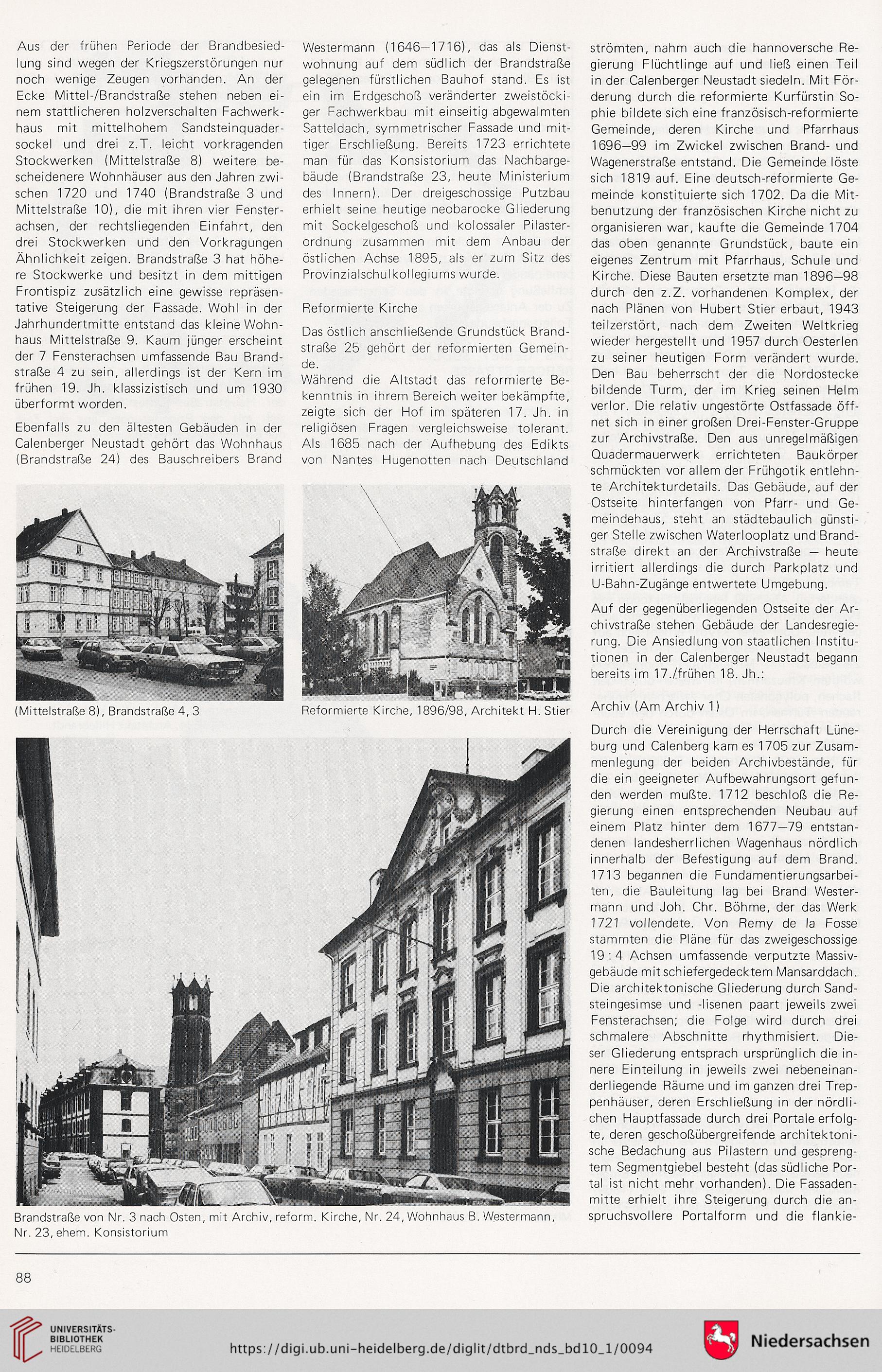

Brandstraße von Nr. 3 nach Osten, mit Archiv, reform. Kirche, Nr. 24, Wohnhaus B. Westermann,

Nr. 23, ehern. Konsistorium

strömten, nahm auch die hannoversche Re-

gierung Flüchtlinge auf und ließ einen Teil

in der Calenberger Neustadt siedeln. Mit För-

derung durch die reformierte Kurfürstin So-

phie bildete sich eine französisch-reformierte

Gemeinde, deren Kirche und Pfarrhaus

1696—99 im Zwickel zwischen Brand- und

Wagenerstraße entstand. Die Gemeinde löste

sich 1819 auf. Eine deutsch-reformierte Ge-

meinde konstituierte sich 1702. Da die Mit-

benutzung der französischen Kirche nicht zu

organisieren war, kaufte die Gemeinde 1704

das oben genannte Grundstück, baute ein

eigenes Zentrum mit Pfarrhaus, Schule und

Kirche. Diese Bauten ersetzte man 1896—98

durch den z.Z. vorhandenen Komplex, der

nach Plänen von Hubert Stier erbaut, 1943

teilzerstört, nach dem Zweiten Weltkrieg

wieder hergestellt und 1957 durch Oesterlen

zu seiner heutigen Form verändert wurde.

Den Bau beherrscht der die Nordostecke

bildende Turm, der im Krieg seinen Helm

verlor. Die relativ ungestörte Ostfassade öff-

net sich in einer großen Drei-Fenster-Gruppe

zur Archivstraße. Den aus unregelmäßigen

Quadermauerwerk errichteten Baukörper

schmückten vor allem der Frühgotik entlehn-

te Architekturdetails. Das Gebäude, auf der

Ostseite hinterfangen von Pfarr- und Ge-

meindehaus, steht an städtebaulich günsti-

ger Stelle zwischen Waterlooplatz und Brand-

straße direkt an der Archivstraße — heute

irritiert allerdings die durch Parkplatz und

U-Bahn-Zugänge entwertete Umgebung.

Auf der gegenüberliegenden Ostseite der Ar-

chivstraße stehen Gebäude der Landesregie-

rung. Die Ansiedlung von staatlichen Institu-

tionen in der Calenberger Neustadt begann

bereits im 17./frühen 18. Jh.:

Archiv (Am Archiv 1)

Durch die Vereinigung der Herrschaft Lüne-

burg und Calenberg kam es 1705 zur Zusam-

menlegung der beiden Archivbestände, für

die ein geeigneter Aufbewahrungsort gefun-

den werden mußte. 1712 beschloß die Re-

gierung einen entsprechenden Neubau auf

einem Platz hinter dem 1677—79 entstan-

denen landesherrlichen Wagenhaus nördlich

innerhalb der Befestigung auf dem Brand.

1713 begannen die Fundamentierungsarbei-

ten, die Bauleitung lag bei Brand Wester-

mann und Joh. Chr. Böhme, der das Werk

1721 vollendete. Von Remy de la Fosse

stammten die Pläne für das zweigeschossige

19:4 Achsen umfassende verputzte Massiv-

gebäude mit schiefergedecktem Mansarddach.

Die architektonische Gliederung durch Sand-

steingesimse und -lisenen paart jeweils zwei

Fensterachsen; die Folge wird durch drei

schmalere Abschnitte rhythmisiert. Die-

ser Gliederung entsprach ursprünglich die in-

nere Einteilung in jeweils zwei nebeneinan-

derliegende Räume und im ganzen drei Trep-

penhäuser, deren Erschließung in der nördli-

chen Hauptfassade durch drei Portale erfolg-

te, deren geschoßübergreifende architektoni-

sche Bedachung aus Pilastern und gespreng-

tem Segmentgiebel besteht (das südliche Por-

tal ist nicht mehr vorhanden). Die Fassaden-

mitte erhielt ihre Steigerung durch die an-

spruchsvollere Portalform und die flankie-

88

lung sind wegen der Kriegszerstörungen nur

noch wenige Zeugen vorhanden. An der

Ecke Mittel-/Brandstraße stehen neben ei-

nem stattlicheren holzverschalten Fachwerk-

haus mit mittelhohem Sandsteinquader-

sockel und drei z.T. leicht vorkragenden

Stockwerken (Mittelstraße 8) weitere be-

scheidenere Wohnhäuser aus den Jahren zwi-

schen 1720 und 1740 (Brandstraße 3 und

Mittelstraße 10), die mit ihren vier Fenster-

achsen, der rechtsliegenden Einfahrt, den

drei Stockwerken und den Vorkragungen

Ähnlichkeit zeigen. Brandstraße 3 hat höhe-

re Stockwerke und besitzt in dem mittigen

Frontispiz zusätzlich eine gewisse repräsen-

tative Steigerung der Fassade. Wohl in der

Jahrhundertmitte entstand das kleine Wohn-

haus Mittelstraße 9. Kaum jünger erscheint

der 7 Fensterachsen umfassende Bau Brand-

straße 4 zu sein, allerdings ist der Kern im

frühen 19. Jh. klassizistisch und um 1930

überformt worden.

Ebenfalls zu den ältesten Gebäuden in der

Calenberger Neustadt gehört das Wohnhaus

(Brandstraße 24) des Bauschreibers Brand

Westermann (1646—1716), das als Dienst-

wohnung auf dem südlich der Brandstraße

gelegenen fürstlichen Bauhof stand. Es ist

ein im Erdgeschoß veränderter zweistöcki-

ger Fachwerkbau mit einseitig abgewalmten

Satteldach, symmetrischer Fassade und mit-

tiger Erschließung. Bereits 1723 errichtete

man für das Konsistorium das Nachbarge-

bäude (Brandstraße 23, heute Ministerium

des Innern). Der dreigeschossige Putzbau

erhielt seine heutige neobarocke Gliederung

mit Sockelgeschoß und kolossaler Pilaster-

ordnung zusammen mit dem Anbau der

östlichen Achse 1895, als er zum Sitz des

Provinzialschulkollegiums wurde.

Reformierte Kirche

Das östlich anschließende Grundstück Brand-

straße 25 gehört der reformierten Gemein-

de.

Während die Altstadt das reformierte Be-

kenntnis in ihrem Bereich weiter bekämpfte,

zeigte sich der Hof im späteren 17. Jh. in

religiösen Fragen vergleichsweise tolerant.

Als 1685 nach der Aufhebung des Edikts

von Nantes Hugenotten nach Deutschland

Brandstraße von Nr. 3 nach Osten, mit Archiv, reform. Kirche, Nr. 24, Wohnhaus B. Westermann,

Nr. 23, ehern. Konsistorium

strömten, nahm auch die hannoversche Re-

gierung Flüchtlinge auf und ließ einen Teil

in der Calenberger Neustadt siedeln. Mit För-

derung durch die reformierte Kurfürstin So-

phie bildete sich eine französisch-reformierte

Gemeinde, deren Kirche und Pfarrhaus

1696—99 im Zwickel zwischen Brand- und

Wagenerstraße entstand. Die Gemeinde löste

sich 1819 auf. Eine deutsch-reformierte Ge-

meinde konstituierte sich 1702. Da die Mit-

benutzung der französischen Kirche nicht zu

organisieren war, kaufte die Gemeinde 1704

das oben genannte Grundstück, baute ein

eigenes Zentrum mit Pfarrhaus, Schule und

Kirche. Diese Bauten ersetzte man 1896—98

durch den z.Z. vorhandenen Komplex, der

nach Plänen von Hubert Stier erbaut, 1943

teilzerstört, nach dem Zweiten Weltkrieg

wieder hergestellt und 1957 durch Oesterlen

zu seiner heutigen Form verändert wurde.

Den Bau beherrscht der die Nordostecke

bildende Turm, der im Krieg seinen Helm

verlor. Die relativ ungestörte Ostfassade öff-

net sich in einer großen Drei-Fenster-Gruppe

zur Archivstraße. Den aus unregelmäßigen

Quadermauerwerk errichteten Baukörper

schmückten vor allem der Frühgotik entlehn-

te Architekturdetails. Das Gebäude, auf der

Ostseite hinterfangen von Pfarr- und Ge-

meindehaus, steht an städtebaulich günsti-

ger Stelle zwischen Waterlooplatz und Brand-

straße direkt an der Archivstraße — heute

irritiert allerdings die durch Parkplatz und

U-Bahn-Zugänge entwertete Umgebung.

Auf der gegenüberliegenden Ostseite der Ar-

chivstraße stehen Gebäude der Landesregie-

rung. Die Ansiedlung von staatlichen Institu-

tionen in der Calenberger Neustadt begann

bereits im 17./frühen 18. Jh.:

Archiv (Am Archiv 1)

Durch die Vereinigung der Herrschaft Lüne-

burg und Calenberg kam es 1705 zur Zusam-

menlegung der beiden Archivbestände, für

die ein geeigneter Aufbewahrungsort gefun-

den werden mußte. 1712 beschloß die Re-

gierung einen entsprechenden Neubau auf

einem Platz hinter dem 1677—79 entstan-

denen landesherrlichen Wagenhaus nördlich

innerhalb der Befestigung auf dem Brand.

1713 begannen die Fundamentierungsarbei-

ten, die Bauleitung lag bei Brand Wester-

mann und Joh. Chr. Böhme, der das Werk

1721 vollendete. Von Remy de la Fosse

stammten die Pläne für das zweigeschossige

19:4 Achsen umfassende verputzte Massiv-

gebäude mit schiefergedecktem Mansarddach.

Die architektonische Gliederung durch Sand-

steingesimse und -lisenen paart jeweils zwei

Fensterachsen; die Folge wird durch drei

schmalere Abschnitte rhythmisiert. Die-

ser Gliederung entsprach ursprünglich die in-

nere Einteilung in jeweils zwei nebeneinan-

derliegende Räume und im ganzen drei Trep-

penhäuser, deren Erschließung in der nördli-

chen Hauptfassade durch drei Portale erfolg-

te, deren geschoßübergreifende architektoni-

sche Bedachung aus Pilastern und gespreng-

tem Segmentgiebel besteht (das südliche Por-

tal ist nicht mehr vorhanden). Die Fassaden-

mitte erhielt ihre Steigerung durch die an-

spruchsvollere Portalform und die flankie-

88