Nord-Süd-Richtung mittig durchzogen wird.

Die umgebende Bebauung ist von der umlau-

fenden Straße durch Vorgärten getrennt. Die

Gebäude sind durchgehend viergeschossige

Klinkerbauten, die in den Abschnitten zwi-

schen den einmündenden Nebenstraßen mit

jeweils unterschiedlichen Fassadendetails ge-

staltet sind. Städtebaulich besonders betont

sind die Eckbauten an den Hauptecken des

Platzes, die vor die Straßenflucht springen

oder an den Einmündungen abgeschrägt und

um ein Geschoß erhöht sind. Die Dächer

sind als Walmdächer oder abgewalmte Sattel-

dächer ausgebildet. Die Gebäude Nr. 21 und

22 an der Ecke Sallstraße (Architekten Stille

und Herlitzius) sind zudem im Erdgeschoß

mit arkadenaähnlichen Durchgängen verse-

hen. Von den übrigen Bauten ist als Beson-

derheit die Klinkerornamentik an den Num-

mern 7—10 hervorzuheben. Innerhalb der ge-

schlossenen Bebauung des Platzes hat sich als

Rudiment aus dem Ende des 19. Jh. das

kleine eingeschossige Backsteinwohnhaus Nr.

5a erhalten, das noch an die Zeit der ehema-

ligen Gartenvorstadt erinnert.

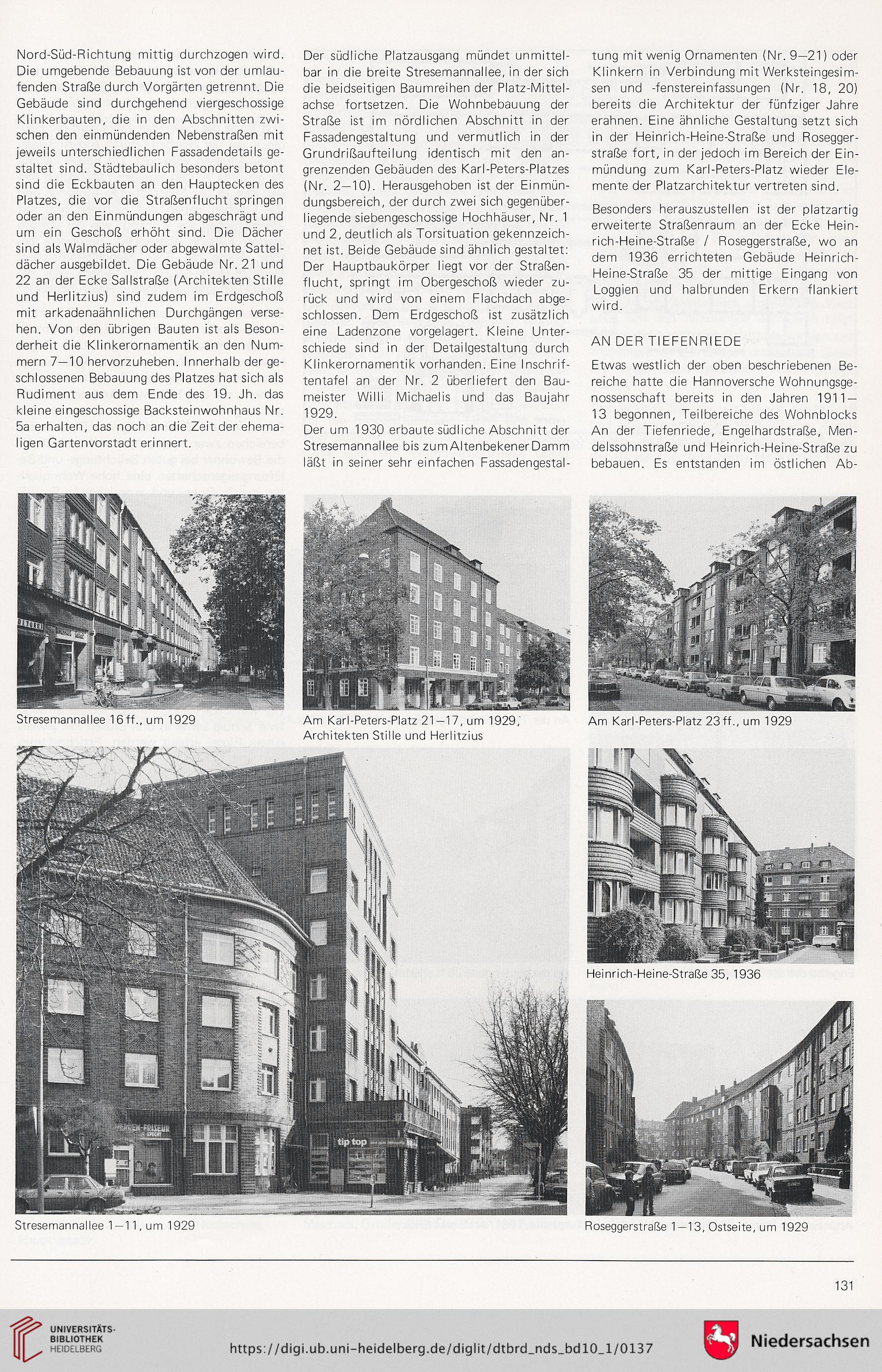

Der südliche Platzausgang mündet unmittel-

bar in die breite Stresemannallee, in der sich

die beidseitigen Baumreihen der Platz-Mittel-

achse fortsetzen. Die Wohnbebauung der

Straße ist im nördlichen Abschnitt in der

Fassadengestaltung und vermutlich in der

Grundrißaufteilung identisch mit den an-

grenzenden Gebäuden des Karl-Peters-Platzes

(Nr. 2—10). Herausgehoben ist der Einmün-

dungsbereich, der durch zwei sich gegenüber-

liegende siebengeschossige Hochhäuser, Nr. 1

und 2, deutlich als Torsituation gekennzeich-

net ist. Beide Gebäude sind ähnlich gestaltet:

Der Hauptbaukörper liegt vor der Straßen-

flucht, springt im Obergeschoß wieder zu-

rück und wird von einem Flachdach abge-

schlossen. Dem Erdgeschoß ist zusätzlich

eine Ladenzone vorgelagert. Kleine Unter-

schiede sind in der Detailgestaltung durch

Klinkerornamentik vorhanden. Eine Inschrif-

tentafel an der Nr. 2 überliefert den Bau-

meister Willi Michaelis und das Baujahr

1929.

Der um 1930 erbaute südliche Abschnitt der

Stresemannallee bis zumAltenbekenerDamm

läßt in seiner sehr einfachen Fassadengestal-

Stresemannallee 16ff., um 1929

tiptop H

Stresemannallee 1—11, um 1929

tung mit wenig Ornamenten (Nr. 9—21) oder

Klinkern in Verbindung mit Werksteingesim-

sen und -fenstereinfassungen (Nr. 18, 20)

bereits die Architektur der fünfziger Jahre

erahnen. Eine ähnliche Gestaltung setzt sich

in der Heinrich-Heine-Straße und Rosegger-

straße fort, in der jedoch im Bereich der Ein-

mündung zum Karl-Peters-Platz wieder Ele-

mente der Platzarchitektur vertreten sind.

Besonders herauszustellen ist der platzartig

erweiterte Straßenraum an der Ecke Hein-

rich-Heine-Straße / Roseggerstraße, wo an

dem 1936 errichteten Gebäude Heinrich-

Heine-Straße 35 der mittige Eingang von

Loggien und halbrunden Erkern flankiert

wird.

AN DER TIEFENRIEDE

Etwas westlich der oben beschriebenen Be-

reiche hatte die Hannoversche Wohnungsge-

nossenschaft bereits in den Jahren 1911 —

13 begonnen, Teilbereiche des Wohnblocks

An der Tiefenriede, Engelhardstraße, Men-

delssohnstraße und Heinrich-Heine-Straße zu

bebauen. Es entstanden im östlichen Ab-

Heinrich-Heine-Straße 35, 1936

Roseggerstraße 1-13, Ostseite, um 1929

131

Die umgebende Bebauung ist von der umlau-

fenden Straße durch Vorgärten getrennt. Die

Gebäude sind durchgehend viergeschossige

Klinkerbauten, die in den Abschnitten zwi-

schen den einmündenden Nebenstraßen mit

jeweils unterschiedlichen Fassadendetails ge-

staltet sind. Städtebaulich besonders betont

sind die Eckbauten an den Hauptecken des

Platzes, die vor die Straßenflucht springen

oder an den Einmündungen abgeschrägt und

um ein Geschoß erhöht sind. Die Dächer

sind als Walmdächer oder abgewalmte Sattel-

dächer ausgebildet. Die Gebäude Nr. 21 und

22 an der Ecke Sallstraße (Architekten Stille

und Herlitzius) sind zudem im Erdgeschoß

mit arkadenaähnlichen Durchgängen verse-

hen. Von den übrigen Bauten ist als Beson-

derheit die Klinkerornamentik an den Num-

mern 7—10 hervorzuheben. Innerhalb der ge-

schlossenen Bebauung des Platzes hat sich als

Rudiment aus dem Ende des 19. Jh. das

kleine eingeschossige Backsteinwohnhaus Nr.

5a erhalten, das noch an die Zeit der ehema-

ligen Gartenvorstadt erinnert.

Der südliche Platzausgang mündet unmittel-

bar in die breite Stresemannallee, in der sich

die beidseitigen Baumreihen der Platz-Mittel-

achse fortsetzen. Die Wohnbebauung der

Straße ist im nördlichen Abschnitt in der

Fassadengestaltung und vermutlich in der

Grundrißaufteilung identisch mit den an-

grenzenden Gebäuden des Karl-Peters-Platzes

(Nr. 2—10). Herausgehoben ist der Einmün-

dungsbereich, der durch zwei sich gegenüber-

liegende siebengeschossige Hochhäuser, Nr. 1

und 2, deutlich als Torsituation gekennzeich-

net ist. Beide Gebäude sind ähnlich gestaltet:

Der Hauptbaukörper liegt vor der Straßen-

flucht, springt im Obergeschoß wieder zu-

rück und wird von einem Flachdach abge-

schlossen. Dem Erdgeschoß ist zusätzlich

eine Ladenzone vorgelagert. Kleine Unter-

schiede sind in der Detailgestaltung durch

Klinkerornamentik vorhanden. Eine Inschrif-

tentafel an der Nr. 2 überliefert den Bau-

meister Willi Michaelis und das Baujahr

1929.

Der um 1930 erbaute südliche Abschnitt der

Stresemannallee bis zumAltenbekenerDamm

läßt in seiner sehr einfachen Fassadengestal-

Stresemannallee 16ff., um 1929

tiptop H

Stresemannallee 1—11, um 1929

tung mit wenig Ornamenten (Nr. 9—21) oder

Klinkern in Verbindung mit Werksteingesim-

sen und -fenstereinfassungen (Nr. 18, 20)

bereits die Architektur der fünfziger Jahre

erahnen. Eine ähnliche Gestaltung setzt sich

in der Heinrich-Heine-Straße und Rosegger-

straße fort, in der jedoch im Bereich der Ein-

mündung zum Karl-Peters-Platz wieder Ele-

mente der Platzarchitektur vertreten sind.

Besonders herauszustellen ist der platzartig

erweiterte Straßenraum an der Ecke Hein-

rich-Heine-Straße / Roseggerstraße, wo an

dem 1936 errichteten Gebäude Heinrich-

Heine-Straße 35 der mittige Eingang von

Loggien und halbrunden Erkern flankiert

wird.

AN DER TIEFENRIEDE

Etwas westlich der oben beschriebenen Be-

reiche hatte die Hannoversche Wohnungsge-

nossenschaft bereits in den Jahren 1911 —

13 begonnen, Teilbereiche des Wohnblocks

An der Tiefenriede, Engelhardstraße, Men-

delssohnstraße und Heinrich-Heine-Straße zu

bebauen. Es entstanden im östlichen Ab-

Heinrich-Heine-Straße 35, 1936

Roseggerstraße 1-13, Ostseite, um 1929

131