könnte sagen, daß eine solche Lösung der ge-

gebenen Aufgabe besonders gerecht werde. Aber

wenn wir nichts anderes darstellen wollten, als

was Leute dieser Art ohne weiteres aus sich

heraus schaffen können, dann wäre unsere Mit-

arbeit überflüssig. Wir wollen ihnen Anleitung

geben, wie sie, ohne den gegebenen Rahmen

zu verlassen, doch zu einer höheren Stufe ge-

langen können, indem wir ihnen als unerfahrenen

Neulingen weiter-

gehende Gestal-

tungsmöglichkeiten

zeigen und ihr Stre-

ben nach Schönheit

wecken.

Ein Gegenstück

zu „Ordnung“ bil-

det der Entwurf

„Sachlich“ (Seite

62 unten rechts),

der so wenig auf

wirtschaftliche Aus-

nützung Bedacht

nimmt, daß von der

200 qm großen

Fläche mehr als die

Hälfte aufKieswege

entfällt. Die Auf-

teilung entspricht

vollständig dem ty-

pischen Bild eines

städtischen Haus-

gartens, woran auch

nichts geändert

wird durch Bezeich-

nung derFelderdes

Mittelstückes als

Gemüsebeete.

Zwischen diesen

Extremen liegen

die meisten ande-

ren Lösungen, von

denen der Entwurf

„Eederer“(Seite 64)

hiernoch besonders

erwähnt sein mag,

der bei sonst nicht

übler Grundrißlösung über ein Viertel der ganzen

Fläche zu plattenbelegten Wegen verwendet hat.

Im allgemeinen ist bei den Entwürfen der

Forderung vorzugsweiser Verwendung

von Zwergobst und Formbaum nicht in

dem Sinne entsprochen, wie es das Ausschreiben

verlangte.

Jenem oben erwähnten Ausstellungsgärtchen

gegenüber trat in den Wettbewerbsentwürfen die

Verwendung des Zwerg- und Formobstes nach

Zahl und Anordnung erheblich zurück, und selbst

in den Entwürfen, die am reichlichsten Zwerg-

obst benutzten, wurde kaum das Durchschnitts-

maß überschritten, das man in kleinen Haus-

gärten zu sehen gewohnt ist.

Es ist dies darauf zurückzuführen, daß den

Gartenarchitekten das Formobst und seine Ver-

wendung im Laufe der Zeit fremd geworden ist,

ein Umstand, auf den wir bereits in unsern Ver-

öffentlichungen mehrfach hingewiesen haben. Es

ist notwendig, daß dies wertvolle Gestaltungs-

material künftig wieder mehr in seiner Bedeutung

gewürdigt und in

Klein- und Siedler-

gärten ausgiebig

verwendet wird.

Als verfehlt muß

die Anordnung um-

fangreicher Obst-

laubengänge in

solch kleinen Gär-

ten bezeichnet wer-

den, die in verschie-

denen Entwürfen

vorkommt („Gar-

tenheim“, „Bring-

friede“, „Friede-

Freude“, „Heime-

lig“ u. a.). Der ge-

schlossene Lauben-

gang bildet einen

zu massigen Kör-

per; besser wirkt

er schon, wenn er

nicht geschlossen

ist, sondern aus ein-

zelnen Bögen in

lichtdurchlassen-

den Abständen be-

steht, wie es bei

„Mein Garten, mein

Alles“ und „Be-

scheiden“ der Fall

war.

Von diesen Be-

mängelung en abg e-

sehen, stellten die

drei mit Preisen

bedachten Arbeiten

und auch verschie-

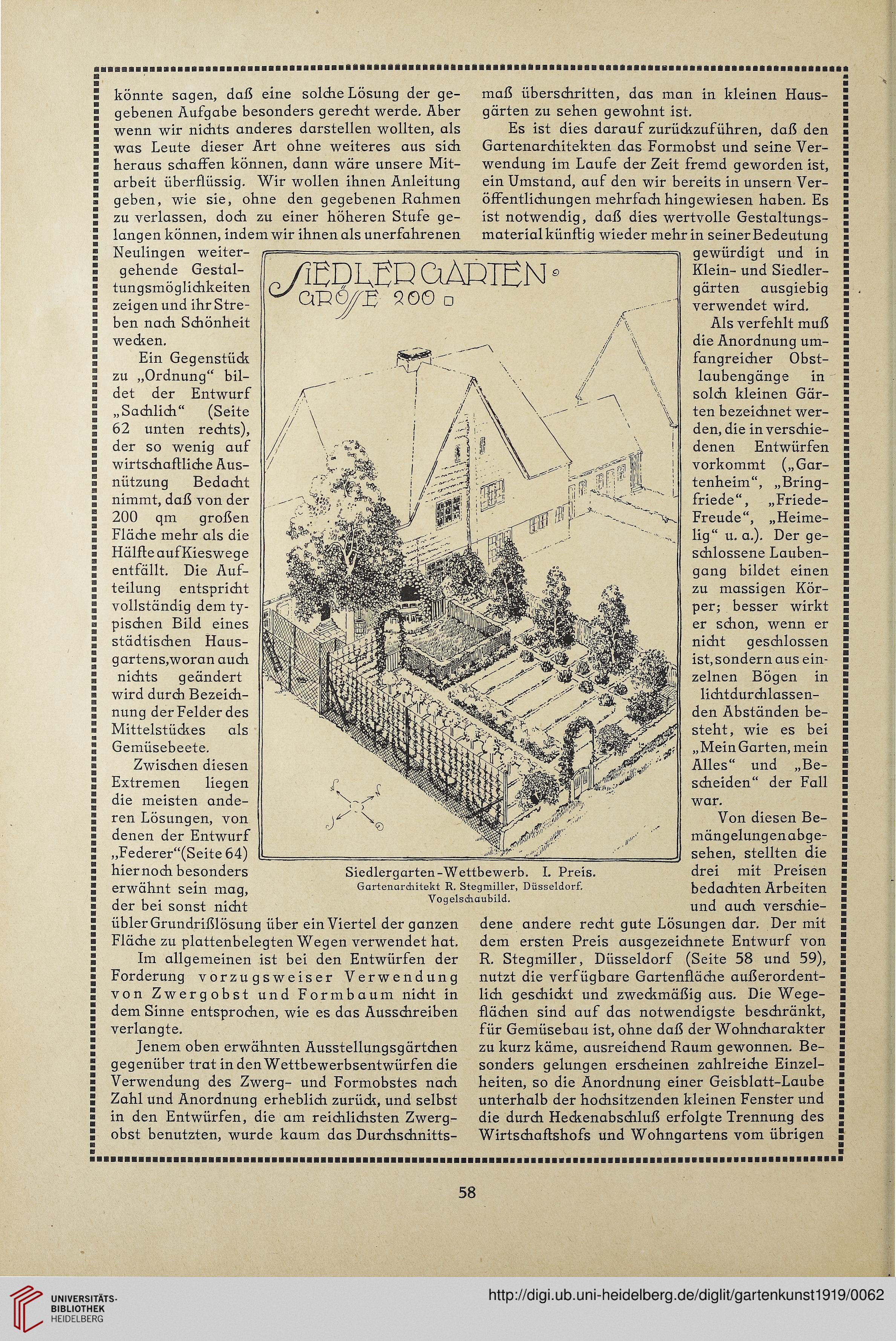

dene andere recht gute Lösungen dar. Der mit

dem ersten Preis ausgezeichnete Entwurf von

R. Stegmiller, Düsseldorf (Seite 58 und 59),

nutzt die verfügbare Gartenfläche außerordent-

lich geschickt und zweckmäßig aus. Die Wege-

flächen sind auf das notwendigste beschränkt,

für Gemüsebau ist, ohne daß der Wohncharakter

zu kurz käme, ausreichend Raum gewonnen. Be-

sonders gelungen erscheinen zahlreiche Einzel-

heiten, so die Anordnung einer Geisblatt-Laube

unterhalb der hochsitzenden kleinen Fenster und

die durch Heckenabschluß erfolgte Trennung des

Wirtschaftshofs und Wohngartens vom übrigen

nfiEDl£n QÄRIENs

vio/zB 2©0 □

,#■

.

Siedlergarten-Wettbewerb. I. Preis.

Gartenarchitekt R. Stegmiller, Düsseldorf.

Vogelschaubild.

58

gebenen Aufgabe besonders gerecht werde. Aber

wenn wir nichts anderes darstellen wollten, als

was Leute dieser Art ohne weiteres aus sich

heraus schaffen können, dann wäre unsere Mit-

arbeit überflüssig. Wir wollen ihnen Anleitung

geben, wie sie, ohne den gegebenen Rahmen

zu verlassen, doch zu einer höheren Stufe ge-

langen können, indem wir ihnen als unerfahrenen

Neulingen weiter-

gehende Gestal-

tungsmöglichkeiten

zeigen und ihr Stre-

ben nach Schönheit

wecken.

Ein Gegenstück

zu „Ordnung“ bil-

det der Entwurf

„Sachlich“ (Seite

62 unten rechts),

der so wenig auf

wirtschaftliche Aus-

nützung Bedacht

nimmt, daß von der

200 qm großen

Fläche mehr als die

Hälfte aufKieswege

entfällt. Die Auf-

teilung entspricht

vollständig dem ty-

pischen Bild eines

städtischen Haus-

gartens, woran auch

nichts geändert

wird durch Bezeich-

nung derFelderdes

Mittelstückes als

Gemüsebeete.

Zwischen diesen

Extremen liegen

die meisten ande-

ren Lösungen, von

denen der Entwurf

„Eederer“(Seite 64)

hiernoch besonders

erwähnt sein mag,

der bei sonst nicht

übler Grundrißlösung über ein Viertel der ganzen

Fläche zu plattenbelegten Wegen verwendet hat.

Im allgemeinen ist bei den Entwürfen der

Forderung vorzugsweiser Verwendung

von Zwergobst und Formbaum nicht in

dem Sinne entsprochen, wie es das Ausschreiben

verlangte.

Jenem oben erwähnten Ausstellungsgärtchen

gegenüber trat in den Wettbewerbsentwürfen die

Verwendung des Zwerg- und Formobstes nach

Zahl und Anordnung erheblich zurück, und selbst

in den Entwürfen, die am reichlichsten Zwerg-

obst benutzten, wurde kaum das Durchschnitts-

maß überschritten, das man in kleinen Haus-

gärten zu sehen gewohnt ist.

Es ist dies darauf zurückzuführen, daß den

Gartenarchitekten das Formobst und seine Ver-

wendung im Laufe der Zeit fremd geworden ist,

ein Umstand, auf den wir bereits in unsern Ver-

öffentlichungen mehrfach hingewiesen haben. Es

ist notwendig, daß dies wertvolle Gestaltungs-

material künftig wieder mehr in seiner Bedeutung

gewürdigt und in

Klein- und Siedler-

gärten ausgiebig

verwendet wird.

Als verfehlt muß

die Anordnung um-

fangreicher Obst-

laubengänge in

solch kleinen Gär-

ten bezeichnet wer-

den, die in verschie-

denen Entwürfen

vorkommt („Gar-

tenheim“, „Bring-

friede“, „Friede-

Freude“, „Heime-

lig“ u. a.). Der ge-

schlossene Lauben-

gang bildet einen

zu massigen Kör-

per; besser wirkt

er schon, wenn er

nicht geschlossen

ist, sondern aus ein-

zelnen Bögen in

lichtdurchlassen-

den Abständen be-

steht, wie es bei

„Mein Garten, mein

Alles“ und „Be-

scheiden“ der Fall

war.

Von diesen Be-

mängelung en abg e-

sehen, stellten die

drei mit Preisen

bedachten Arbeiten

und auch verschie-

dene andere recht gute Lösungen dar. Der mit

dem ersten Preis ausgezeichnete Entwurf von

R. Stegmiller, Düsseldorf (Seite 58 und 59),

nutzt die verfügbare Gartenfläche außerordent-

lich geschickt und zweckmäßig aus. Die Wege-

flächen sind auf das notwendigste beschränkt,

für Gemüsebau ist, ohne daß der Wohncharakter

zu kurz käme, ausreichend Raum gewonnen. Be-

sonders gelungen erscheinen zahlreiche Einzel-

heiten, so die Anordnung einer Geisblatt-Laube

unterhalb der hochsitzenden kleinen Fenster und

die durch Heckenabschluß erfolgte Trennung des

Wirtschaftshofs und Wohngartens vom übrigen

nfiEDl£n QÄRIENs

vio/zB 2©0 □

,#■

.

Siedlergarten-Wettbewerb. I. Preis.

Gartenarchitekt R. Stegmiller, Düsseldorf.

Vogelschaubild.

58