rde ein Schwein vom einem wilden Tier zeriſſen, ſollte der Hirt

wenigstens ſehen, ſich das Brandzeichen zu ſichern. Brach Peſt oder

ſonſt eine Seuche aus, war der Hirt ſchuldig, es dem Centgrafen anzu-

geigen, damit man der Herde eine beſtimmte Gegend anwies, um die

geſunden Tiere nicht anzuſtecken. .

Während der Weide war jede andere Tätigkeit im Walde verbo-

] ken. Kein Köhler durfte in der Allmend bleiben, keiner durfte Holz

| hauen, ſeien es, „Gründel“, „Felgen“, „Rüſteln“, und dergl. Denn es

\ſollte, wenn der Herde ein Schaden geſchah, den Hirten jeder Vorwand

| und jede Ausrede genommen ſein. Streng war auch verboten, Eicheln

l wußte, wohin, hatten ſämliche Hirten der Billigkeit nach zu zahlen.

gu leſen. Mitunter geſchah es dennoch, daß Leute heimlich große Men-

gen Eckern auſlaſen und nach Hauſe nahmen. 1571 z. B. war deswegen

eine allgemeine Viſitation durchgeführt, und man fand bei Hausſu-

<ungen zuſammen 80 Malter. Den Sündern wurde freigeſtellt, die

Eicheln wieder herauszugeben oder für jeden Malter 16 alb zu zahlen.

Wen nun das Etckerich beinahe aufgezehrt war, ſo hatten die Hirten

durch ihren Schutheiß dem Centgrafen rechtzeitig davon Mitteilung

zu machen, damit dieſer den Zeitpunkt zum „Ausſchlag“ bestimmte

und auch ſonſt die nötigen Anttalten treffen konnte. Die von Hand-

ſchuhsheim, Doſſenheim, Neuenheim, Ziegelhauſen hatten von Alters

her das Recht, zu feſtgeſeztem Termin mit ihrem Vieh gradewegs

nach Hauſe zu fahren. Die Hirten der anderen Dörfer mußten ſi

jgzunächſt mit ihren Herden „auf der roten Erde“ treffen, wo man

| fremde Tiere auswechſelte. Bis nicht jeder ſeine Schweine wieder zu-

rückerhalten hatte, durfte niemand ein Tier ſchlachten, es ſei denn Ge-

fahr oder andre Not. Dann aber hatte es mit Wiſſen des Dorfhirten

oder des Allmendsbüttels zu geſchehen.

Wenn die Schweineweide durch lange Jahrhunderte ſo oder so in

ähnlichen Formen vor ſich ging, ſo brachten doch Notzeiten ſtarke

Wandlungen. Im Orleanſchen Krieg waren die meiſten Allmendge-

Nneoſſen um ihr Vieh gekommen, und wo man noch welches beſaß, wagte

Man wegen der allgemeinen Unſichereit nicht den Eintrieb. 1691 ſchloß

th Sz!4 m Lttsgeis scn sie sit set sezetsriget

| Tiere eintreiben durfte, dafür aber 79 Gulden zahlen mußte, die auf

f;: J§atz utlet nurtes. I~ Ges glthusra Heiss

[ſtſtiven. ti benutzt sen _ pt uicht s

Wie bei der Holznugzung, ſo wurden auch bei der Weide die Cent-

j ßenoſſen durch den Staat mangherlei Beſchränkungen unterworfen.

© Wenn darüber gewacht wurde, daß kein Dorf über eine beſtimmte Zahl

|Schweine weiden laſſen durfte, ſo geſchah das, um den Wald nicht

[Über Gebühr hinaus auszunutzen. Aber ſehr hart bekamen öfter die

ſauerr die Iagdleidenſchaft ihrer Fürsten zu ſpüren. Obwohl im 16.

Tahrhundert noch die Cent die Allmendſchützen beſoldete, die das ganze

lahr hindurch den weiten Bezirk in Hut und Verwahrung hielten,

wurden dieſe doch mitunter von den kurfürſtlichen Iägermeiſtern

ſveggeſchict bis über den Rhein, + damit ſie bei Iagen und Wild-

|beten zur Hand gingen. Derweil konnten, wie 1581 in einer Eingabe

'an den Kurfürſten geklagt wurde, ſich allerhand Leute ungebührlich

„im Wald zu ſchaffen machen, da ſie ſich frei von Aufsicht wußten.

JDVagten die Kurfürſten im Centwald ſelbſt, ſo wurde gewöhnlich eine

Jagd vorher angeſagt, sodaß die Allmendgenoſſen 2—3 Tage die Weide

'unterbrechen konnten, bis das Tagdwerk vollbracht war. Als aber

Kasimir regierte, der ſich ſelbſt einen Waldvogel nannte und mit

leidenſchaftlicher Tägerluſt die Wälder durchſtreifte, wurde nicht viel

nach den Rechten der Genoſſenſchaft gefragt. So hatten 1585 die Täger

ſund Forſtknechte kurzerhand die Hirten für Wochen nach Hauſe ge-

chickt. Bitter klagten die Almendgenosſen: daß wir ito gar etliche

Pochen lang, bis die Eckern vergehen, den Wald meiden ſollen, und

die beſte Nießung der Eicheln dem wilden Vieh vor dem einheimischen

gönnen ſollen, iſt uns beſchwerlich. Außer den Zeiten, wo Eckern vor-

[ handen, hätten ſie in den Wäldern wenig zu genießen, wohl aber mit

]Frönen, Iagen, ohnſäglich viel Hägemachen, viel Hauen gar ſehr zu

keiden. Mancher arme Mann, der ſein tägliches Brot nicht zu Hauſe

habe, müßte „faſt 4 in 8 tag aneinander“ darin ſchwer frönen. So

ſkitter [e zt Kurfürſten, daß ſie jett ihre Schweinlein wieder weiden

Taſſen dürften. ~ :

Ein Lexikon deutſcher Art

Was der „Atlas der deutſchen Volkskunde“ bringt.

Schon über drei Millionen Einſendungen zu allen Fragen des

Volkstunss..

Mit Unterſtüzung der Regierungen von Deutſchland, Oeſterreich-

bcrung det Siebenbürgen und der Tichechoſlowakei, ſowie unter För-

derung der Schul- und Kirchenbehörden dieſer Länder, werden ſeit

einer Reihe von Jahren alle noch vorhandenen Denkmäler deutſcher

Volkskunde ſorgfältig gesammelt und aufgezeichnet. Das im Entstehen

begriffene Wert, das den Titel trägt „Atlas der deut ſ< e n

Volks kunde“, dürſte [chon heute der wertvollſte Helfer zur Pflege

und Erhaltung wahren Voltstums ſein, den wir überhaupt beſitzen.

Einer der hervorragendſten Mitarbeiter dieſes umfangreichen Werkes

iſt zweifellos Dr. Richard Be i tl, der ſoeben eine überaus beachtenss-

werte Arbeit unter dem Titel ;,Deutſches Volkstum der Gegenwart“

veröffentlicht, die auf den genannten Volksatlas zurückgeht. Aus bes

rufenem Munde hören wir darin zum erſten Male intereſſante Ein-

zelheiten über Geſchichte und Inhalt des gewaltigen Allaswerkes.

Nach vorbereitenden Verhandlungen, die hauptſächlich zwiſchen den

Volkskundlern und Hiſtorikern Aubin, Helbok, Iohn Meier und Peſſ-

ler ſtattfanden, trug im Ianuar 1928 ein größerer Kreis von Fachs

leuten der N o tg eme in ſchaft der deutſ chen Wiſſens

[ < a f t in Berlin das Erſuchen vor, den „Atlas der deutſchen Volks-

kunde“ zu begründen. Der Präſident der RNotgemeinſchaft, Staats-

miniſter a. D. Schmitt-Ott, erkannte den wiſsſensſchaftlichen und natio-

nalen Wert des Planes und lieh ihm ]o tatkräftige Unterſtützung, daß

einige Monate ſpäter die Zentralſtelle des Atlasſes die Arbeit aufneh-

men konnte. Die Beratung des Leiters und die Mitverantwortung

für die Entwicklung des jungen Unternehmens übernahm ein Arbeits-

ausſchuß, dem Theodor Frings, Artur Hübner und John Meier ange-

hören.

Der zunächſt herausgeſchickte Probefragebogen, der von

Kurt Wagner entworfen war und nur einen Teil des deutſchen Sprach-

gebietes umfaßte, fragte z. B. nach den Arten und Zubereitungsweiſen

des täglichen Brotes, nach den Formen und Namen der Gartenbes

ſtände auf den Feldern und nach beſonderen Bräuchen bei der Ernte.

Auch der Dienstbotenwechſel ~ Name, Tag und Brauch + wurde er-

kundet und damit ein Querschnitt durch alte und ehrwürdige Rechts-

ordnung gewonnen. Eine Fülle interessanter Aufſchlüſſe vermittelte

das Stichwort „Iahresfeuer“, dann Faſtenfeuer, Oſterfeuer, Iohan-

nis- und Sonnenwendfeier, Martins- und Herbſtfeuer eröffneten ganz

verſchiedene Brauchkreiſe. Die große Zahl der Herbſt- und Weih-

nachtsbräuche entrollte ſich vor der Frage nach dem Nikolaus und sein

nen Begleitern.

Nach Maßgabe der Ergebniſſe dieſer Probebefragung nahmen dann

Fritz Boehm als wiſsſenſchaftlicher, und Eduard Wildhagen als tech-

niſcher Leiter die Arbeiten auf. Heute hält Adolf H e lb o k die Ge-

ſamtleitung in Händen. 20 000 deutſche Volksgenoſſen in Deutſch-

land, Oeſterreich, Luremburg, Siebenbürgen, Danzig und der Tſchecho-

ſlowakei bilden den Stab der ständigen Mitarbeiter. Neben der fis

nanziellen Unterſtützung durch die Notgemeinſchaft der deutſchen

Wiſſenſchaft iſt es in erſter Linie die Begeiſterung dieſer Gewährs-

leute und ihr freiwilliges Opfer an Zeit und Mühe, die das gewaltige

Werk zum Abſchluß bringen. Die drei Fragebogen, die bisher vers

]ſandt worden ſind, enthalten Fragen nach allen Bedürfnissen des täg-

lichen Lebens, nach Sitte und Bra

und Lied, Gesang und Tanz.

Was Dr. Beitl jedoch nicht angiebt, iſt die ungeheuere Arbeitslaſt,

die ſich hinter der Bezeichnung „Ätlas der deutſchen Volkskunde“ vero

borgen hält. In einer eigenen Abteilung im Berliner S < l o ß

werden peinlich genau all die verſchiedenen Antworten geſammelt, die

auf die Rundfragen von 20 000 Mitarbeitern eingehen: nicht weniger .

als dre i Millionen Zettel, von denen allerdings erſt ein Teil

voll ausgewertet werden konnte, liegen in Käſten ſyſtematiſch zuſams

mengeordnet aufbewahrt. Und doch iſt die Wiſsſenſchaft mit dem bis-

herigen Ergebnis noch nicht zufrieden. Für ſie, die noch mindestens ;

150 neue Fragen ſtellen möchte, ſind drei Millionen Zettel nur ein

kleiner Grundſtein zu einem gigantiſchen Werk, das in Hervorragen-

dem Maße dazu berufen ſein wird, nicht nur feſter Garant von Sitte

und Brauch zu ſein, ſondern auch treuer Helfer und Erhaltung eines

lebendigen Volkstums im gesamten deutſchen Sprachgebiet. H. K.

„Kurpfälzer Sagenborn“. I ak o b Bernhard. Eine Sammlung

von Sagen aus der rechtsrheiniſchen Pfalz mit beſonderer Bes

rückſichtigung der Heidelberger Gegend. Preis Mk. 0.90 Heidelber-

Verlagsanstalt und Druckerei Friedrich Schulze GmbH., Heidel-

berg, Hauptſtraße 23.

In dieſem Werk iſt endlich das zuſammengetragen, was längſt von

vielen, insbeſondere auch von der Schule und Lehrerſchaft vermißt

wurde: das alte Volksſagengut unſerer Heimat. Obwohl, wie der Vers

faſſer in ſeinem Geleitwort ſagt, die Sammlung in erſter Linie für die

Iugend beſtimmt iſt, wird auch der Erwachſene die mit vielen Illuſtra-

tionen verſehene Schrift nicht ohne Genuß aus der Hand legen.

Gerade in unserer Zeit, die den Heimatgedanken mehr denn je zu

fördern beſtrebt iſt, ſind ſolche Hilfsmittel eine beſonders willkommene

Gabe. Hauptlehrer Bernhard hat mit ſeinem zeitgemäßen Buch eine

lang empfundene Lücke unserer Heimatliteratur ausgefüllt. Der unge-

wöhnlich niedere Preis von 90 Pfennig wird es gewiß vielen ermög-

lichen, das Buch auf dem Weihnachtstiſch nicht fehlen zu laſſen.

uch, Tahresumlauf, Sprache, Sage :

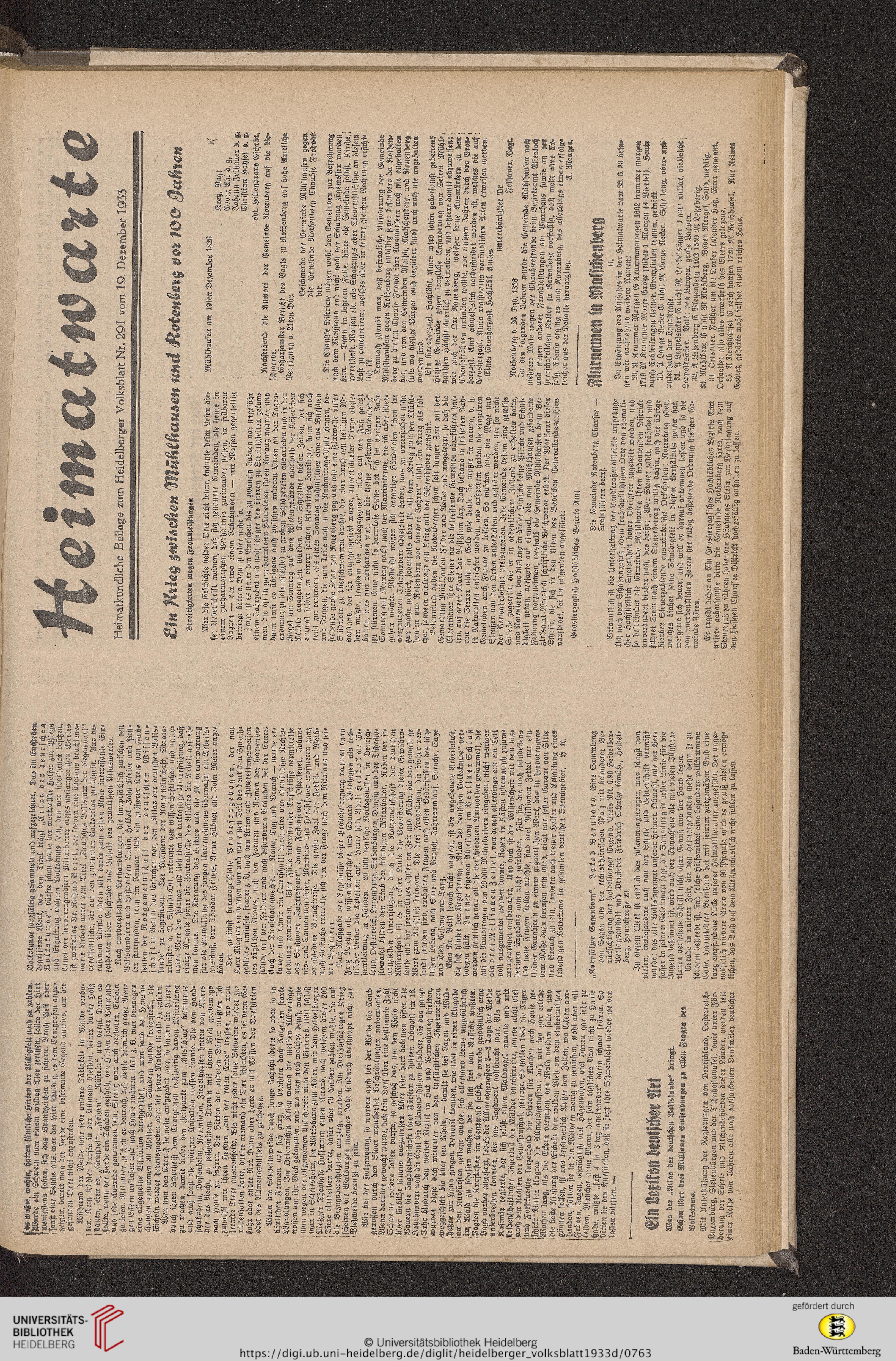

Heimatkundliche Beilage zum Heidelberger Volksblatt Nr. 201 vom 19. Dezember 1233.

Ein Flrieg zwisehen Mähthausen uncl FRotenlerg vor 160 Jakren

Streitigkeiten wegen Frondleiſtungen

Wer die Geschichte beider Orte nicht kennt, knönnte beim Lesen dies-

ſer Ueberſchriſt meinen, daß sich genannte Gemeinden, die heute in

einem gutharmoniſchen Verhältnis zueinander stehen, in früheren

Jahren — vor etwa einem Iahrhundert + mit Waffen gegenſeitig

betriegt hätten. Dem iſt aber nicht ſo.

Zwar iſt es unter den Burſchen bis zu zwanzig Iahren vor ungefähr

einem Jahrzehnt und noch länger des öfteren zu Streitigkeiten gekom-

men, die oft in ganz harmloſen Händeleien ihren Anfang nahmen und

dann (wie es übrigens auch zwiſchen anderen Orten an der Tages-

ordnung zu ſein pflegte) zu großen Schlägereien ausarteten und in der

Regel am Sonntag auf dem Wieſengelände oberhalb der Käſerſchen

Mühle ausgetragen wurden. Der Schreiber dieser Zeilen, der sich

einmal ſelber an einem ſolchen Kleinkrieg beteiligte, kann ſich noch

recht gut erinnern, als eines Sonntag nachmittags eine aus Burschen

und Iungen, die zum Teile noch in die Nachmittagsſchule gingen, be-

ſtehende große Schar gen Rotenberg zog und wie eine Flutwelle unser

Städtlein zu überſchwemmen drohte, die aber durch den heftigen Wi-

derſtand, der ihr entgegengesetzt wurde, unverrichteter Dinge abzie-

hen mußte, trozdem die „Kriegsgegner“ alles auf den Fuß gesetzt

hatten, was nur vorhanden war, um die kleine „Festung Rotenberg“

ſzu ſtürmen. Eine nicht sſo harmloſe Szene bot sich im vorigen Iahr

Sonntag auf Montag nacht nach der Martinikerwe, die ich aber über-

gehen möchte. Vielleicht mögen ſich derartige Händeleien ſchon im

zur Sache gehört, jedenfalls aber iſt mit dem „Krieg zwiſchen Mühl-

hauſen und Rotenberg vor hundert Jahren“ nicht ein Krieg als ſol-

cer, ſondern vielmehr ein Krieg mit der Schreibfeder gemeint.

Bekanntlich haben die Rotenberger ſchon ſeit langer Zeit auf der

Gemarkung Mühlhauſen Felder und YAecker und umgekehrt, ſo daß die

Eigentümer ihre Steuer an die betreffende Gemeinde abzuführen hat-

ten, auf deren Mark das Besitztum lag. Doch bestand in früheren Iah-

ren die Steuer nicht in Geld wie heute, ſie mußte in natura, d. h.

in Naturalien entrichtet werden, und außerdem hatten die einzelnen

Gemeinden auch Fronde zu leiſten. So mußten auch die Wege und

Straßen von den Orten unterhalten und gefrönt werden, um ſie nicht

der Verwahrloſung preiszugeben. Iede Gemeinde bekam eine gewisse

Strecke zugeteilt, die er in ordentlichem Zuſtand zu erhalten hatte,

und Rotenberg, das bislang in dieſer Hinsicht ſeine Pflicht und Schul-

digkeit getan, verſagte auf einmal, die von Mühlhauſen geforderte

Frönung vorzunehmen, weshalb die Gemeinde Mühlhauſen beim Be-

izirksamt Wiesloch ſchriftliche Beſchwerde erhob. Der Wortlaut dieſer

Schrift, die ſich in den Aten des Badischen Generallandesarchivs

vorfindet, ſei im folgenden angeführt:

Grosherzoglich Hochlöbliches Bezirks Amt

] Die Gemeinde Rotenberg Chauſee ~

. Steinführen betrf.

Bekanntlich iſt die Unterhaltung der Landſtraßendiſtrickte urſprüng-

lich nach dem Schatzungsfuß jedem frohndpflichtigen Orte von ehemali-

<er Hochfürſtlich Speierſchen hoher Obrigkeit zugeteilt worden, und

ſo befröhndet die Gemeinde Mühlhauſen ihren bedeutenden Districkt

unverändert bisher noch, das heißt: „Wer Steuer zahlt, fröhndet und

führet Stein nach seinem Steuerbetrag willig dahin, auch die übrige

hierher Steuerzahlende ausmärkerſche Ortſchaften; Rotenberg aber,

welches bisher ſeine Schuldigkeit in dieſem Verhältnis getan hat,

weigerte ſich heuer, und will es darauf ankommen lassen und so die

von jerbesttiten Zeiten her ruhig bestehende Ordnung hiesiger Ge-

meinde ftören.

Es ergeht daher an Ein Grosherzogliches Hochlöbliches Bezirks Amt

unſere gehorſamſte bitte die Gemeinde Rothenberg ihres, nach dem

Steuerfuß zu führen habenden Häufchens. Stein, zur Verbringung auf

den hieſigen Chauſſee Diſtrickt hochgefällig anhalten zu laſſen.

Mühlhausen am 19ten Dezember 1826 ü

: Kretz, Vogt

Georg Ahl d. g,

Johann Jelhauer d. g.

Chriſtian Hahſel d. g.

vdt. Hillenbrand Gſchrbr.

. Nachttehend die Anwort der Gemeinde Rotenberg auf die Be-

V yîc nter Bericht des Vogts zu Rothenberg auf hohe Amtliche

Verfügung v. 21ten Dbr. ..

Beschwerde der Gemeinde Mühlhausen gegen.

zit Gemeinde Rothenberg Chauhſe Frohndt:

tr. :

Die Chauhſe Diſtricte mögen wohl den Gemeinden zur Befröhnung-

nach dem Viehſtand und nicht nach der Schatzung zugemeſſen worden.

sein. ~ Dann in letztern Falle, hätte die Gemeinde ſelbſt, Kirche,.

Herrſchaft, Waiſen etc. als Schazungs aber Steuerpflichtige an dieſem:

use L concurriren; welches aber in keiner gleichen Rechnung ersicht-!

ich iſt. : :

Demnach glaubt man, daß befragliche Anfoderung der Gemeinde

Mühlhauhſen gegen Rothenberg unbillig ſeye: besonders da Rothen-

berg zu dieſem Chauſe Frondt ihre Ausmärkern noch nie angehalten :

hat, und von den Gemeinden Malſch, Malſchenberg, und Rauenberg

[als. wo Fiofos Bürger auch begütert ſind) auch noch nie angehalten :

worden sind. ;

Ein Grosherzogl. Hochlöbl. Amte wird ſohin gehorſamſt gebettens .

Hieſige Gemeinde gegen fragliche Anforderung von Seiten Mühl- ;

hauhſen Höchſtrichterlich zu verwahren, und letztere damit abzuweisens .

wie auch der Ort Rauenberg, welcher ſeine Ausmärkern zu den .

Chauſefröhnen anhalten wollte, vor einigen Jahren durch das Gross- !

herzogl. Amt abweihslich verbeſcheidet worden ist, welches die auf -

Grosherzogl. Amts regiſtratus vorfindlichen Acten erweiſen werden.

Eines Grosherzogl. Hochlöbl. Amtes ; t

.f unterthänigster Dr

. t ... êHFelhauer, Vogt.

Rothenberg d. 26. Dzb. 1826

In den folgenden Iahren wurde die Gemeinde Mühlhausen noch

mehrere Male wegen der Chauhſeefronde beim Bezirksamt Wiesloch

und wegen anderer Frondleiſtungen am Pfarrhaus sowie an der

herrſchaftlichen Kelter zu Rotenberg vorstellig, doch meiſt ohne Er-

folg. Ebenſo erging es auch Rauenberg, das allerdings etwas erfolg-

reicher aus der Debatte hervorging. : A. Menges.

Flurnamen in Malſthenberg

In Ergänzung des Aufsatzes in der Heimatwarte vom 22. 6. 33 brin-

gen wir nachſtehend weitere Namen:

29. A Krummer Morgen G Krummenmorgen 1602 krommer morgen

1719 M Krummer Morje Größe früher 1 Morgen (4 Viertel). Heute

durch Erbteilungen kleiner. Grenzlinien krumm, geknickt. , :

s0. A Lange Yetker G nicht M Lange Aecker. Sehr lang, ober- und

unterhalb der Landſtrazſee. . : .

31. A Leppelsädker G nicht M Le belsägger 3 am- unklar, vielleicht

Leopoldsäcker. Volk: von Lappen, große Lappen. ;

32. A Letzenberg G Bletzenberg 1402 1559 M Letzeberig.

33. Mehlberg G nicht M Mehlberg. Boden Mergel, Sand, mehlig.

34. Ortsetter. Früher um die Dorfer lebender Hag, Etter genannt.

Ortsetter alſo alles innerhalb des Etters gelegene. :

35. A Reichhänſel G reich hanſen 1720 M Reichhenſel. Rur kleines -

. Gebiet, gehörte wohl früher einem reichen Hans.