Fortschritte und fleuerungen auf dem Gebiete der Stereoskopie. 5 1 5

dem Huster in 2 so, dafj die lichtempfindliche Seite aufjen ist.

Kopiert man nun das negativ» 1 auf beide Seiten (2 und 3), so

erhält man, indem man das Papier dann (nieder gerade biegt (4),

zwei Kopien, in welchen die Halbbilder die richtige Stellung

gegeneinander haben, und die man, wenn man das Papier in

der JTlitte auseinander schneidet (5), uoneinander trennen kann.

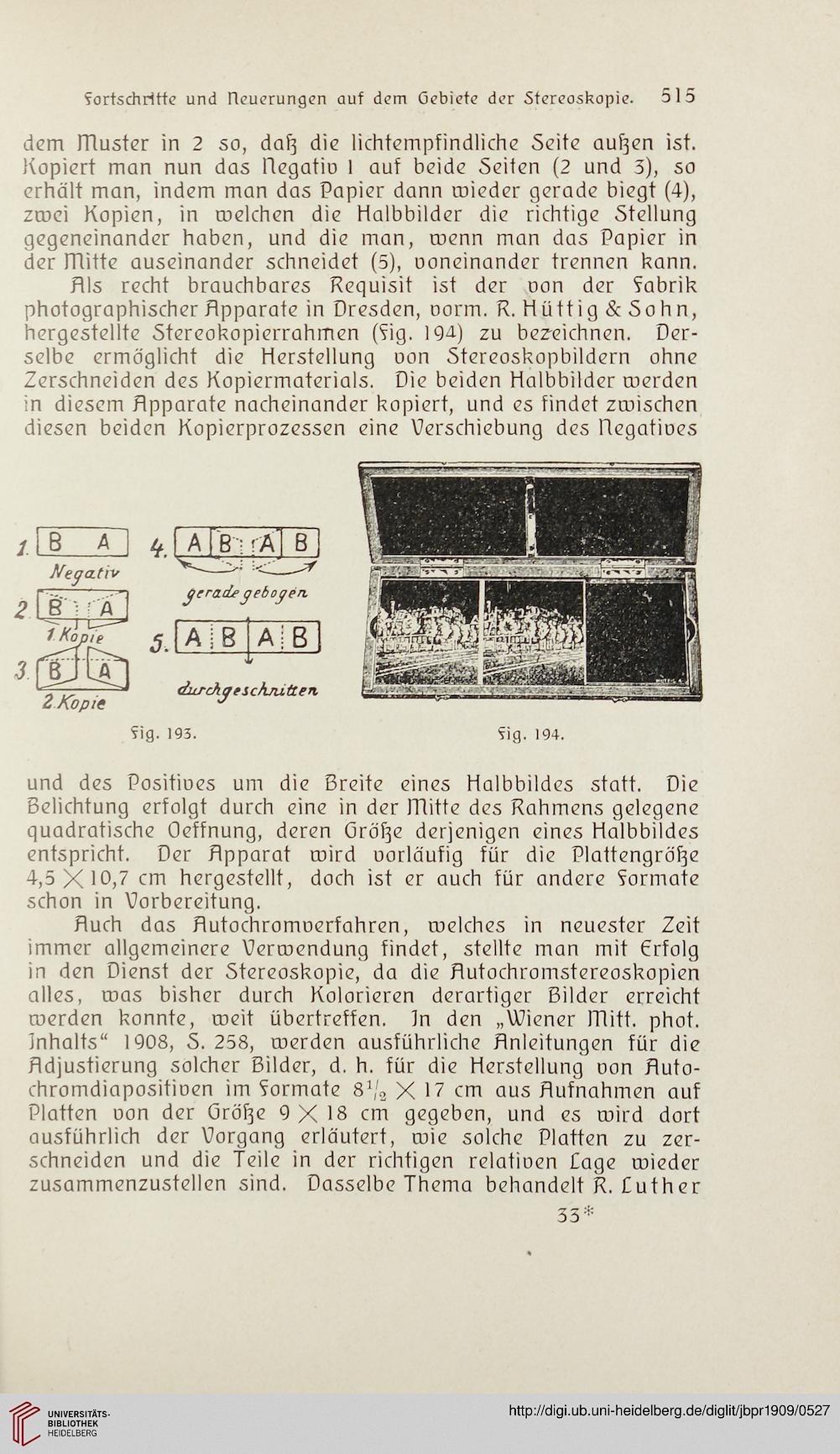

Als recht brauchbares Requisit ist der oon der Fabrik

photographischer Apparate in Dresden, norm. R. Hüttig&Sohn,

hergestellte Stereokopierrahmen (?ig. 194) zu bezeichnen. Der-

selbe ermöglicht die Herstellung oon Stereoskopbildern ohne

Zerschneiden des Kopiermaterials. Die beiden Halbbilder werden

in diesem Apparate nacheinander kopiert, und es findet zwischen

diesen beiden Kopierprozessen eine Verschiebung des Flegatioes

Negativ

2 ES

Z Kopie

2 Kopie

1 A |B-- rÄ] B ]

gerade geboten

A iß

Ai B |

durchyeichju.tt.en.

Fig. 193.

Fig. 194.

und des Positioes um die Breite eines Halbbildes statt. Die

Belichtung erfolgt durch eine in der mitte des Rahmens gelegene

quadratische Oeffnung, deren Gröfje derjenigen eines Halbbildes

entspricht. Der Apparat wird oorläufig für die Plattengräfje

4,5X10,7 cm hergestellt, doch ist er auch für andere Formate

schon in Vorbereitung.

Auch das Autochromoerfahren, welches in neuester Zeit

immer allgemeinere Verwendung findet, stellte man mit Erfolg

in den Dienst der Stereoskopie, da die Autochromstereoskopien

alles, was bisher durch Kolorieren derartiger Bilder erreicht

werden konnte, weit übertreffen. Jn den „Wiener mitt. phot.

Inhalts“ 1908, 5. 258, werden ausführliche Anleitungen für die

Adjustierung solcher Bilder, d. h. für die Herstellung oon Aufo-

chromdiapositioen im Formate X 17 cm aus Aufnahmen auf

Platten oon der Gröfje 9X18 cm gegeben, und es wird dort

ausführlich der Vorgang erläutert, wie solche Platten zu zer-

schneiden und die Teile in der richtigen relatioen £age wieder

zusammenzustellen sind. Dasselbe Thema behandelt R. Cuther

33*

dem Huster in 2 so, dafj die lichtempfindliche Seite aufjen ist.

Kopiert man nun das negativ» 1 auf beide Seiten (2 und 3), so

erhält man, indem man das Papier dann (nieder gerade biegt (4),

zwei Kopien, in welchen die Halbbilder die richtige Stellung

gegeneinander haben, und die man, wenn man das Papier in

der JTlitte auseinander schneidet (5), uoneinander trennen kann.

Als recht brauchbares Requisit ist der oon der Fabrik

photographischer Apparate in Dresden, norm. R. Hüttig&Sohn,

hergestellte Stereokopierrahmen (?ig. 194) zu bezeichnen. Der-

selbe ermöglicht die Herstellung oon Stereoskopbildern ohne

Zerschneiden des Kopiermaterials. Die beiden Halbbilder werden

in diesem Apparate nacheinander kopiert, und es findet zwischen

diesen beiden Kopierprozessen eine Verschiebung des Flegatioes

Negativ

2 ES

Z Kopie

2 Kopie

1 A |B-- rÄ] B ]

gerade geboten

A iß

Ai B |

durchyeichju.tt.en.

Fig. 193.

Fig. 194.

und des Positioes um die Breite eines Halbbildes statt. Die

Belichtung erfolgt durch eine in der mitte des Rahmens gelegene

quadratische Oeffnung, deren Gröfje derjenigen eines Halbbildes

entspricht. Der Apparat wird oorläufig für die Plattengräfje

4,5X10,7 cm hergestellt, doch ist er auch für andere Formate

schon in Vorbereitung.

Auch das Autochromoerfahren, welches in neuester Zeit

immer allgemeinere Verwendung findet, stellte man mit Erfolg

in den Dienst der Stereoskopie, da die Autochromstereoskopien

alles, was bisher durch Kolorieren derartiger Bilder erreicht

werden konnte, weit übertreffen. Jn den „Wiener mitt. phot.

Inhalts“ 1908, 5. 258, werden ausführliche Anleitungen für die

Adjustierung solcher Bilder, d. h. für die Herstellung oon Aufo-

chromdiapositioen im Formate X 17 cm aus Aufnahmen auf

Platten oon der Gröfje 9X18 cm gegeben, und es wird dort

ausführlich der Vorgang erläutert, wie solche Platten zu zer-

schneiden und die Teile in der richtigen relatioen £age wieder

zusammenzustellen sind. Dasselbe Thema behandelt R. Cuther

33*