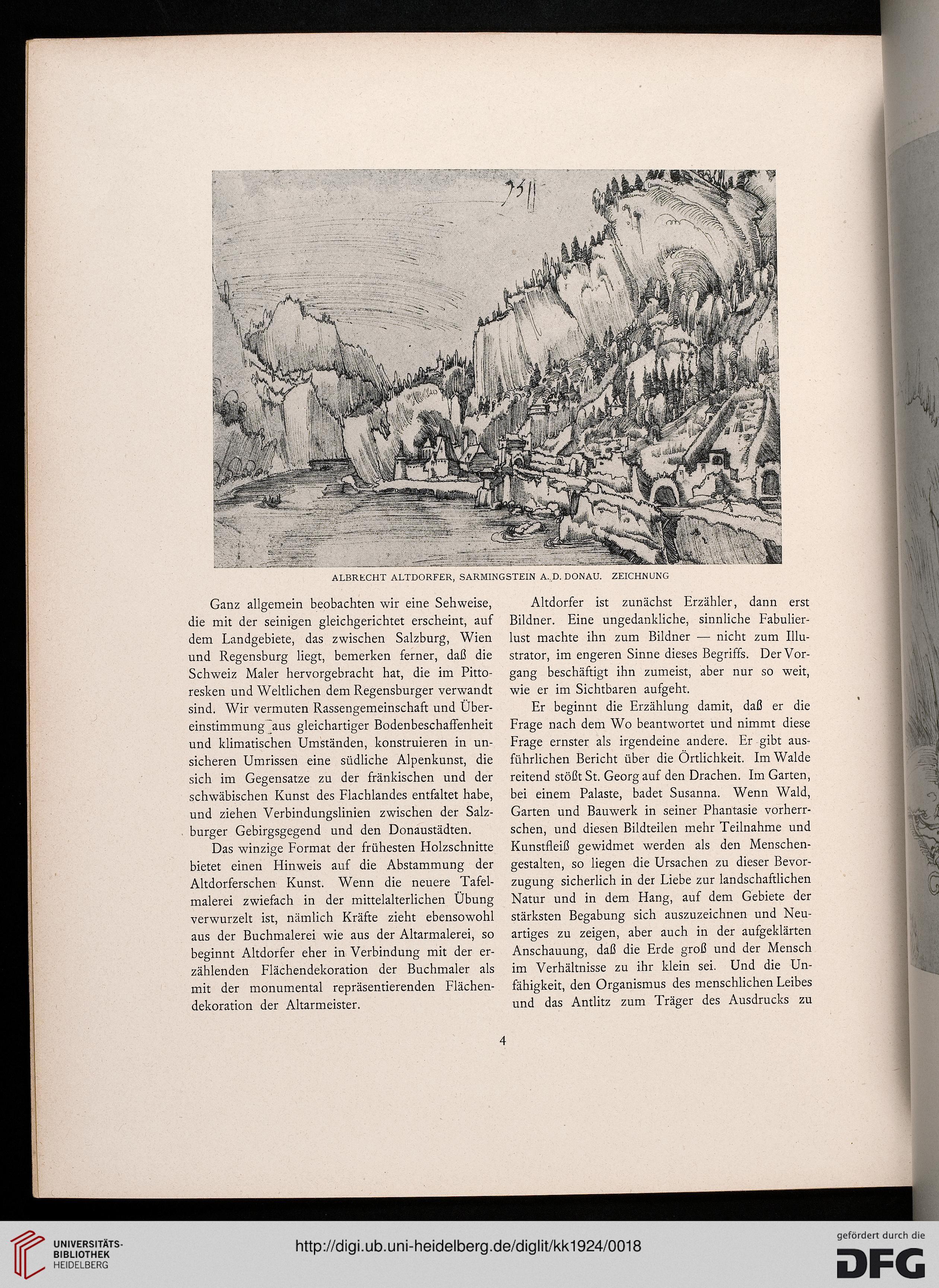

ALBRECHT ALTDORFER, SARMINGSTEIN A. D. DONAU. ZEICHNUNG

Ganz allgemein beobachten wir eine Sehweise,

die mit der seinigen gleichgerichtet erscheint, auf

dem Landgebiete, das zwischen Salzburg, Wien

und Regensburg liegt, bemerken ferner, daß die

Schweiz Maler hervorgebracht hat, die im Pitto-

resken und Weltlichen dem Regensburger verwandt

sind. Wir vermuten Rassengemeinschaft und Über-

einstimmung aus gleichartiger Bodenbeschaffenheit

und klimatischen Umständen, konstruieren in un-

sicheren Umrissen eine südliche Alpenkunst, die

sich im Gegensatze zu der fränkischen und der

schwäbischen Kunst des Flachlandes entfaltet habe,

und ziehen Verbindungslinien zwischen der Salz-

burger Gebirgsgegend und den Donaustädten.

Das winzige Format der frühesten Holzschnitte

bietet einen Hinweis auf die Abstammung der

Altdorferschen Kunst. Wenn die neuere Tafel-

malerei zwiefach in der mittelalterlichen Übung

verwurzelt ist, nämlich Kräfte zieht ebensowohl

aus der Buchmalerei wie aus der Altarmalerei, so

beginnt Altdorfer eher in Verbindung mit der er-

zählenden Flächendekoration der Buchmaler als

mit der monumental repräsentierenden Flächen-

dekoration der Altarmeister.

Altdorfer ist zunächst Erzähler, dann erst

Bildner. Eine ungedankliche, sinnliche Fabulier-

lust machte ihn zum Bildner — nicht zum Illu-

strator, im engeren Sinne dieses Begriffs. Der Vor-

gang beschäftigt ihn zumeist, aber nur so weit,

wie er im Sichtbaren aufgeht.

Er beginnt die Erzählung damit, daß er die

Frage nach dem Wo beantwortet und nimmt diese

Frage ernster als irgendeine andere. Er gibt aus-

führlichen Bericht über die Ortlichkeit. Im Walde

reitend stößt St. Georg auf den Drachen. Im Garten,

bei einem Palaste, badet Susanna. Wenn Wald,

Garten und Bauwerk in seiner Phantasie vorherr-

schen, und diesen Bildteilen mehr Teilnahme und

Kunstfleiß gewidmet werden als den Menschen-

gestalten, so liegen die Ursachen zu dieser Bevor-

zugung sicherlich in der Liebe zur landschaftlichen

Natur und in dem Hang, auf dem Gebiete der

stärksten Begabung sich auszuzeichnen und Neu-

artiges zu zeigen, aber auch in der aufgeklärten

Anschauung, daß die Erde groß und der Mensch

im Verhältnisse zu ihr klein sei. Und die Un-

fähigkeit, den Organismus des menschlichen Leibes

und das Antlitz zum Träger des Ausdrucks zu

4

Ganz allgemein beobachten wir eine Sehweise,

die mit der seinigen gleichgerichtet erscheint, auf

dem Landgebiete, das zwischen Salzburg, Wien

und Regensburg liegt, bemerken ferner, daß die

Schweiz Maler hervorgebracht hat, die im Pitto-

resken und Weltlichen dem Regensburger verwandt

sind. Wir vermuten Rassengemeinschaft und Über-

einstimmung aus gleichartiger Bodenbeschaffenheit

und klimatischen Umständen, konstruieren in un-

sicheren Umrissen eine südliche Alpenkunst, die

sich im Gegensatze zu der fränkischen und der

schwäbischen Kunst des Flachlandes entfaltet habe,

und ziehen Verbindungslinien zwischen der Salz-

burger Gebirgsgegend und den Donaustädten.

Das winzige Format der frühesten Holzschnitte

bietet einen Hinweis auf die Abstammung der

Altdorferschen Kunst. Wenn die neuere Tafel-

malerei zwiefach in der mittelalterlichen Übung

verwurzelt ist, nämlich Kräfte zieht ebensowohl

aus der Buchmalerei wie aus der Altarmalerei, so

beginnt Altdorfer eher in Verbindung mit der er-

zählenden Flächendekoration der Buchmaler als

mit der monumental repräsentierenden Flächen-

dekoration der Altarmeister.

Altdorfer ist zunächst Erzähler, dann erst

Bildner. Eine ungedankliche, sinnliche Fabulier-

lust machte ihn zum Bildner — nicht zum Illu-

strator, im engeren Sinne dieses Begriffs. Der Vor-

gang beschäftigt ihn zumeist, aber nur so weit,

wie er im Sichtbaren aufgeht.

Er beginnt die Erzählung damit, daß er die

Frage nach dem Wo beantwortet und nimmt diese

Frage ernster als irgendeine andere. Er gibt aus-

führlichen Bericht über die Ortlichkeit. Im Walde

reitend stößt St. Georg auf den Drachen. Im Garten,

bei einem Palaste, badet Susanna. Wenn Wald,

Garten und Bauwerk in seiner Phantasie vorherr-

schen, und diesen Bildteilen mehr Teilnahme und

Kunstfleiß gewidmet werden als den Menschen-

gestalten, so liegen die Ursachen zu dieser Bevor-

zugung sicherlich in der Liebe zur landschaftlichen

Natur und in dem Hang, auf dem Gebiete der

stärksten Begabung sich auszuzeichnen und Neu-

artiges zu zeigen, aber auch in der aufgeklärten

Anschauung, daß die Erde groß und der Mensch

im Verhältnisse zu ihr klein sei. Und die Un-

fähigkeit, den Organismus des menschlichen Leibes

und das Antlitz zum Träger des Ausdrucks zu

4