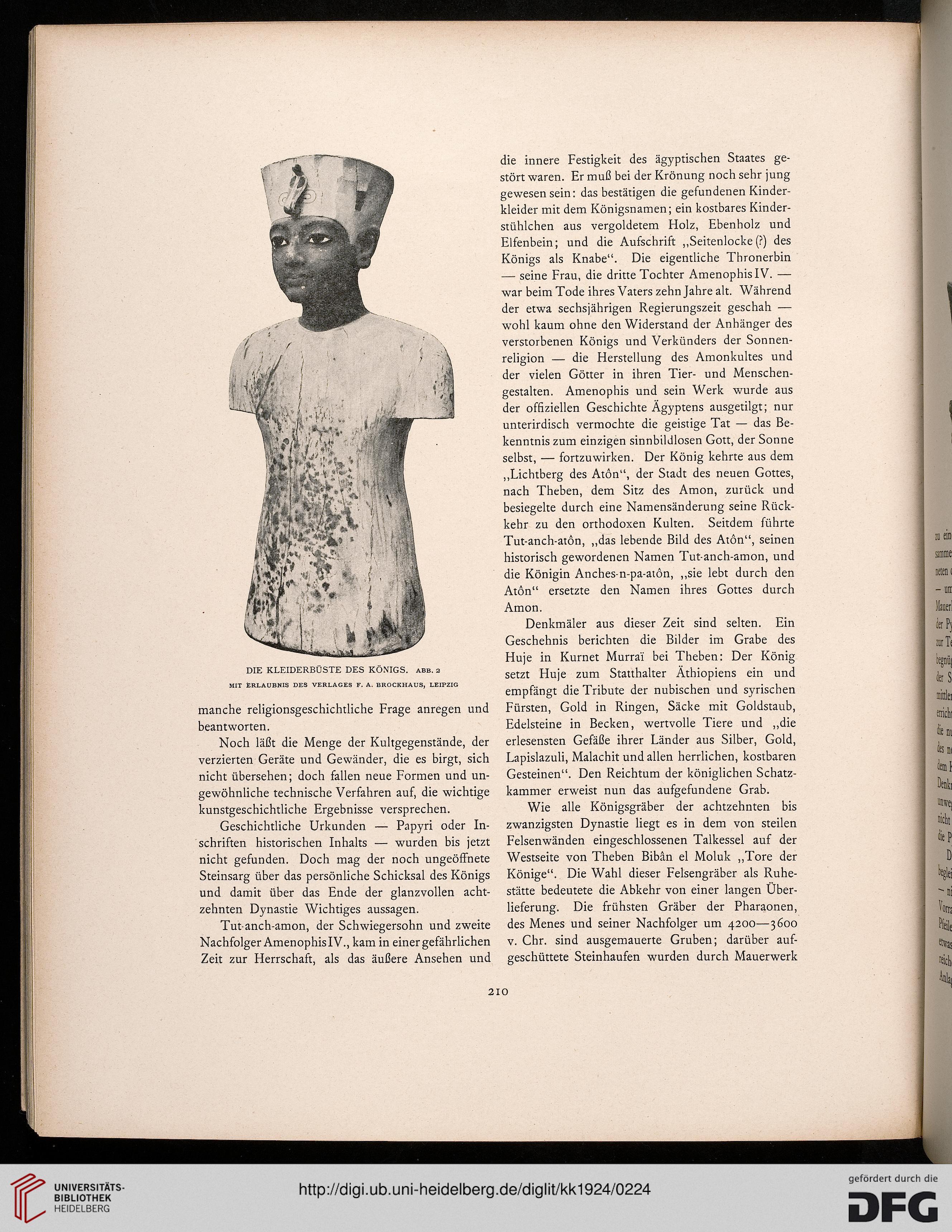

DIE KLEIDERBÜSTE DES KÖNIGS, abb. 2

mit erlaubnis des verlages f. a. brockhaus, leipzig

manche religionsgeschichtliche Frage anregen und

beantworten.

Noch läßt die Menge der Kultgegenstände, der

verzierten Geräte und Gewänder, die es birgt, sich

nicht übersehen; doch fallen neue Formen und un-

gewöhnliche technische Verfahren auf, die wichtige

kunstgeschichtliche Ergebnisse versprechen.

Geschichtliche Urkunden — Papyri oder In-

schriften historischen Inhalts — wurden bis jetzt

nicht gefunden. Doch mag der noch ungeöffnete

Steinsarg über das persönliche Schicksal des Königs

und damit über das Ende der glanzvollen acht-

zehnten Dynastie Wichtiges aussagen.

Tut-anch-amon, der Schwiegersohn und zweite

Nachfolger Amenophis IV., kam in einer gefährlichen

Zeit zur Herrschaft, als das äußere Ansehen und

die innere Festigkeit des ägyptischen Staates ge-

stört waren. Er muß bei der Krönung noch sehr jung

gewesen sein: das bestätigen die gefundenen Kinder-

kleider mit dem Königsnamen; ein kostbares Kinder-

stühlchen aus vergoldetem Holz, Ebenholz und

Elfenbein; und die Aufschrift „Seitenlocke(?) des

Königs als Knabe". Die eigentliche Thronerbin

— seine Frau, die dritte Tochter Amenophis IV. —

war beim Tode ihres Vaters zehn Jahre alt. Während

der etwa sechsjährigen Regierungszeit geschah —

wohl kaum ohne den Widerstand der Anhänger des

verstorbenen Königs und Verkünders der Sonnen-

religion — die Herstellung des Amonkultes und

der vielen Götter in ihren Tier- und Menschen-

gestalten. Amenophis und sein Werk wurde aus

der offiziellen Geschichte Ägyptens ausgetilgt; nur

unterirdisch vermochte die geistige Tat — das Be-

kenntnis zum einzigen sinnbildlosen Gott, der Sonne

selbst, — fortzuwirken. Der König kehrte aus dem

„Lichtberg des Atön", der Stadt des neuen Gottes,

nach Theben, dem Sitz des Amon, zurück und

besiegelte durch eine Namensänderung seine Rück-

kehr zu den orthodoxen Kulten. Seitdem führte

Tut-anch-atön, „das lebende Bild des Atön", seinen

historisch gewordenen Namen Tut-anch-amon, und

die Königin Anches-n-pa-aiön, „sie lebt durch den

Atön" ersetzte den Namen ihres Gottes durch

Amon.

Denkmäler aus dieser Zeit sind selten. Ein

Geschehnis berichten die Bilder im Grabe des

Huje in Kurnet Murrai bei Theben: Der König

setzt Huje zum Statthalter Äthiopiens ein und

empfängt die Tribute der nubischen und syrischen

Fürsten, Gold in Ringen, Säcke mit Goldstaub,

Edelsteine in Becken, wertvolle Tiere und „die

erlesensten Gefäße ihrer Länder aus Silber, Gold,

Lapislazuli, Malachit und allen herrlichen, kostbaren

Gesteinen". Den Reichtum der königlichen Schatz-

kammer erweist nun das aufgefundene Grab.

Wie alle Königsgräber der achtzehnten bis

zwanzigsten Dynastie liegt es in dem von steilen

Felsenwänden eingeschlossenen Talkessel auf der

Westseite von Theben Bibän el Moluk „Tore der

Könige". Die Wahl dieser Felsengräber als Ruhe-

stätte bedeutete die Abkehr von einer langen Über-

lieferung. Die frühsten Gräber der Pharaonen,

des Menes und seiner Nachfolger um 4200—3600

v. Chr. sind ausgemauerte Gruben; darüber auf-

geschüttete Steinhaufen wurden durch Mauerwerk

210

mit erlaubnis des verlages f. a. brockhaus, leipzig

manche religionsgeschichtliche Frage anregen und

beantworten.

Noch läßt die Menge der Kultgegenstände, der

verzierten Geräte und Gewänder, die es birgt, sich

nicht übersehen; doch fallen neue Formen und un-

gewöhnliche technische Verfahren auf, die wichtige

kunstgeschichtliche Ergebnisse versprechen.

Geschichtliche Urkunden — Papyri oder In-

schriften historischen Inhalts — wurden bis jetzt

nicht gefunden. Doch mag der noch ungeöffnete

Steinsarg über das persönliche Schicksal des Königs

und damit über das Ende der glanzvollen acht-

zehnten Dynastie Wichtiges aussagen.

Tut-anch-amon, der Schwiegersohn und zweite

Nachfolger Amenophis IV., kam in einer gefährlichen

Zeit zur Herrschaft, als das äußere Ansehen und

die innere Festigkeit des ägyptischen Staates ge-

stört waren. Er muß bei der Krönung noch sehr jung

gewesen sein: das bestätigen die gefundenen Kinder-

kleider mit dem Königsnamen; ein kostbares Kinder-

stühlchen aus vergoldetem Holz, Ebenholz und

Elfenbein; und die Aufschrift „Seitenlocke(?) des

Königs als Knabe". Die eigentliche Thronerbin

— seine Frau, die dritte Tochter Amenophis IV. —

war beim Tode ihres Vaters zehn Jahre alt. Während

der etwa sechsjährigen Regierungszeit geschah —

wohl kaum ohne den Widerstand der Anhänger des

verstorbenen Königs und Verkünders der Sonnen-

religion — die Herstellung des Amonkultes und

der vielen Götter in ihren Tier- und Menschen-

gestalten. Amenophis und sein Werk wurde aus

der offiziellen Geschichte Ägyptens ausgetilgt; nur

unterirdisch vermochte die geistige Tat — das Be-

kenntnis zum einzigen sinnbildlosen Gott, der Sonne

selbst, — fortzuwirken. Der König kehrte aus dem

„Lichtberg des Atön", der Stadt des neuen Gottes,

nach Theben, dem Sitz des Amon, zurück und

besiegelte durch eine Namensänderung seine Rück-

kehr zu den orthodoxen Kulten. Seitdem führte

Tut-anch-atön, „das lebende Bild des Atön", seinen

historisch gewordenen Namen Tut-anch-amon, und

die Königin Anches-n-pa-aiön, „sie lebt durch den

Atön" ersetzte den Namen ihres Gottes durch

Amon.

Denkmäler aus dieser Zeit sind selten. Ein

Geschehnis berichten die Bilder im Grabe des

Huje in Kurnet Murrai bei Theben: Der König

setzt Huje zum Statthalter Äthiopiens ein und

empfängt die Tribute der nubischen und syrischen

Fürsten, Gold in Ringen, Säcke mit Goldstaub,

Edelsteine in Becken, wertvolle Tiere und „die

erlesensten Gefäße ihrer Länder aus Silber, Gold,

Lapislazuli, Malachit und allen herrlichen, kostbaren

Gesteinen". Den Reichtum der königlichen Schatz-

kammer erweist nun das aufgefundene Grab.

Wie alle Königsgräber der achtzehnten bis

zwanzigsten Dynastie liegt es in dem von steilen

Felsenwänden eingeschlossenen Talkessel auf der

Westseite von Theben Bibän el Moluk „Tore der

Könige". Die Wahl dieser Felsengräber als Ruhe-

stätte bedeutete die Abkehr von einer langen Über-

lieferung. Die frühsten Gräber der Pharaonen,

des Menes und seiner Nachfolger um 4200—3600

v. Chr. sind ausgemauerte Gruben; darüber auf-

geschüttete Steinhaufen wurden durch Mauerwerk

210