10

DER BECHER VON VEERE.

publizirt, jedoch an so entlegener Stelle, dass es

ratsam scheint, diese Abbildung der allgemeinen

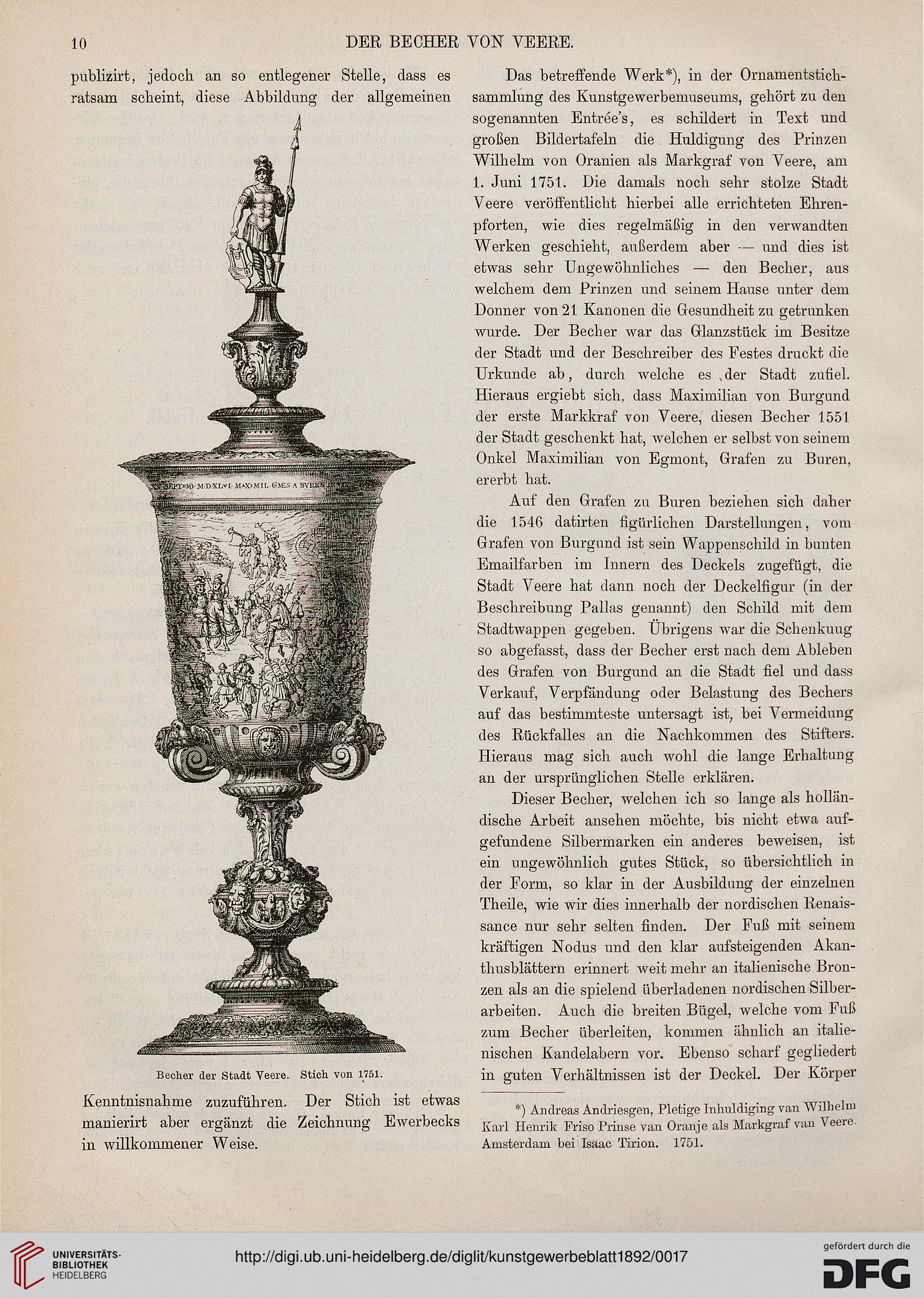

Becher der Stadt Yeere. Stich von 1751.

Kenntnisnahme zuzuführen. Der Stich ist etwas

manierirt aber ergänzt die Zeichnung Ewerbecks

in willkommener Weise.

Das betreffende Werk*), in der Ornamentstich-

sammlung des Kunstgewerbemuseums, gehört zu den

sogenannten Entree's, es schildert in Text und

großen Bildertafeln die Huldigung des Prinzen

Wilhelm von Oranien als Markgraf von Veere, am

1. Juni 1751. Die damals noch sehr stolze Stadt

Veere veröffentlicht hierbei alle errichteten Ehren-

pforten, wie dies regelmäßig in den verwandten

Werken geschieht, außerdem aber — und dies ist

etwas sehr Ungewöhnliches — den Becher, aus

welchem dem Prinzen und seinem Hause unter dem

Donner von 21 Kanonen die Gesundheit zu getrunken

wurde. Der Becher war das Glanzstück im Besitze

der Stadt und der Beschreiber des Festes druckt die

Urkunde ab, durch welche es , der Stadt zufiel.

Hieraus ergiebt sich, dass Maximilian von Burgund

der erste Markkraf von Veere, diesen Becher 1551

der Stadt geschenkt hat, welchen er selbst von seinem

Onkel Maximilian von Egmont, Grafen zu Buren,

ererbt hat.

Auf den Grafen zu Buren beziehen sich daher

die 1546 datirten figürlichen Darstellungen, vom

Grafen von Burgund ist sein Wappenschild in bunten

Emailfarben im Innern des Deckels zugefügt, die

Stadt Veere hat dann noch der Deckelfigur (in der

Beschreibung Pallas genannt) den Schild mit dem

Stadtwappen gegeben. Übrigens war die Schenkuug

so abgefasst, dass der Becher erst nach dem Ableben

des Grafen von Burgund an die Stadt fiel und dass

Verkauf, Verpfändung oder Belastung des Bechers

auf das bestimmteste untersagt ist, bei Vermeidung

des Rückfalles an die Nachkommen des Stifters.

Hieraus mag sich auch wohl die lange Erhaltung

an der ursprünglichen Stelle erklären.

Dieser Becher, welchen ich so lange als hollän-

dische Arbeit ansehen möchte, bis nicht etwa auf-

gefundene Silbermarken ein anderes beweisen, ist

ein ungewöhnlich gutes Stück, so übersichtlich in

der Form, so klar in der Ausbildung der einzelnen

Theile, wie wir dies innerhalb der nordischen Renais-

sance nur sehr selten finden. Der Fuß mit seinem

kräftigen Nodus und den klar aufsteigenden Akan-

thusblättern erinnert weit mehr an italienische Bron-

zen als an die spielend überladenen nordischen Silber-

arbeiten. Auch die breiten Bügel, welche vom Fuß

zum Becher überleiten, kommen ähnlich an italie-

nischen Kandelabern vor. Ebenso scharf gegliedert

in guten Verhältnissen ist der Deckel. Der Körper

*) Andreas Andriesgen, Pletige Inhuldiging van Wilhelm

Karl Henrik Friso Prinse van Oranje als Markgraf van Veere.

Amsterdam bei Isaac Tirion. 1751.

DER BECHER VON VEERE.

publizirt, jedoch an so entlegener Stelle, dass es

ratsam scheint, diese Abbildung der allgemeinen

Becher der Stadt Yeere. Stich von 1751.

Kenntnisnahme zuzuführen. Der Stich ist etwas

manierirt aber ergänzt die Zeichnung Ewerbecks

in willkommener Weise.

Das betreffende Werk*), in der Ornamentstich-

sammlung des Kunstgewerbemuseums, gehört zu den

sogenannten Entree's, es schildert in Text und

großen Bildertafeln die Huldigung des Prinzen

Wilhelm von Oranien als Markgraf von Veere, am

1. Juni 1751. Die damals noch sehr stolze Stadt

Veere veröffentlicht hierbei alle errichteten Ehren-

pforten, wie dies regelmäßig in den verwandten

Werken geschieht, außerdem aber — und dies ist

etwas sehr Ungewöhnliches — den Becher, aus

welchem dem Prinzen und seinem Hause unter dem

Donner von 21 Kanonen die Gesundheit zu getrunken

wurde. Der Becher war das Glanzstück im Besitze

der Stadt und der Beschreiber des Festes druckt die

Urkunde ab, durch welche es , der Stadt zufiel.

Hieraus ergiebt sich, dass Maximilian von Burgund

der erste Markkraf von Veere, diesen Becher 1551

der Stadt geschenkt hat, welchen er selbst von seinem

Onkel Maximilian von Egmont, Grafen zu Buren,

ererbt hat.

Auf den Grafen zu Buren beziehen sich daher

die 1546 datirten figürlichen Darstellungen, vom

Grafen von Burgund ist sein Wappenschild in bunten

Emailfarben im Innern des Deckels zugefügt, die

Stadt Veere hat dann noch der Deckelfigur (in der

Beschreibung Pallas genannt) den Schild mit dem

Stadtwappen gegeben. Übrigens war die Schenkuug

so abgefasst, dass der Becher erst nach dem Ableben

des Grafen von Burgund an die Stadt fiel und dass

Verkauf, Verpfändung oder Belastung des Bechers

auf das bestimmteste untersagt ist, bei Vermeidung

des Rückfalles an die Nachkommen des Stifters.

Hieraus mag sich auch wohl die lange Erhaltung

an der ursprünglichen Stelle erklären.

Dieser Becher, welchen ich so lange als hollän-

dische Arbeit ansehen möchte, bis nicht etwa auf-

gefundene Silbermarken ein anderes beweisen, ist

ein ungewöhnlich gutes Stück, so übersichtlich in

der Form, so klar in der Ausbildung der einzelnen

Theile, wie wir dies innerhalb der nordischen Renais-

sance nur sehr selten finden. Der Fuß mit seinem

kräftigen Nodus und den klar aufsteigenden Akan-

thusblättern erinnert weit mehr an italienische Bron-

zen als an die spielend überladenen nordischen Silber-

arbeiten. Auch die breiten Bügel, welche vom Fuß

zum Becher überleiten, kommen ähnlich an italie-

nischen Kandelabern vor. Ebenso scharf gegliedert

in guten Verhältnissen ist der Deckel. Der Körper

*) Andreas Andriesgen, Pletige Inhuldiging van Wilhelm

Karl Henrik Friso Prinse van Oranje als Markgraf van Veere.

Amsterdam bei Isaac Tirion. 1751.