18

RAUCHFÄSSER IN BADEN.

schlechten Gerüche eines Ortes zu vertreiben.

Das mag der Ursprung des Räucherns überhaupt

gewesen sein, die Kirche aber übernahm die

Sitte mit vollständiger sakraler Bedeutung und

durch das ganze Mittelalter geht die Vorstellung,

dass wo ein Heiliger sich zeigt, ein Wunder sich

vollzieht, die Luft mit Wohlgerüchen erfüllt ist. Die

Redensart „im Gerüche der Heiligkeit stehen" ba-

sirt auf einem ganz konkreten Begriffe. In den Re-

lationen über Heiligentranslationen findet man oft

die Erzählung, dass in dem Momente, wo man das

langvergessene Grab eines Märtyrers eröffnete, der

entströmende Wohlgeruch und die Konservirung des

Körpers andeuteten, dass man sich hier an geweihter

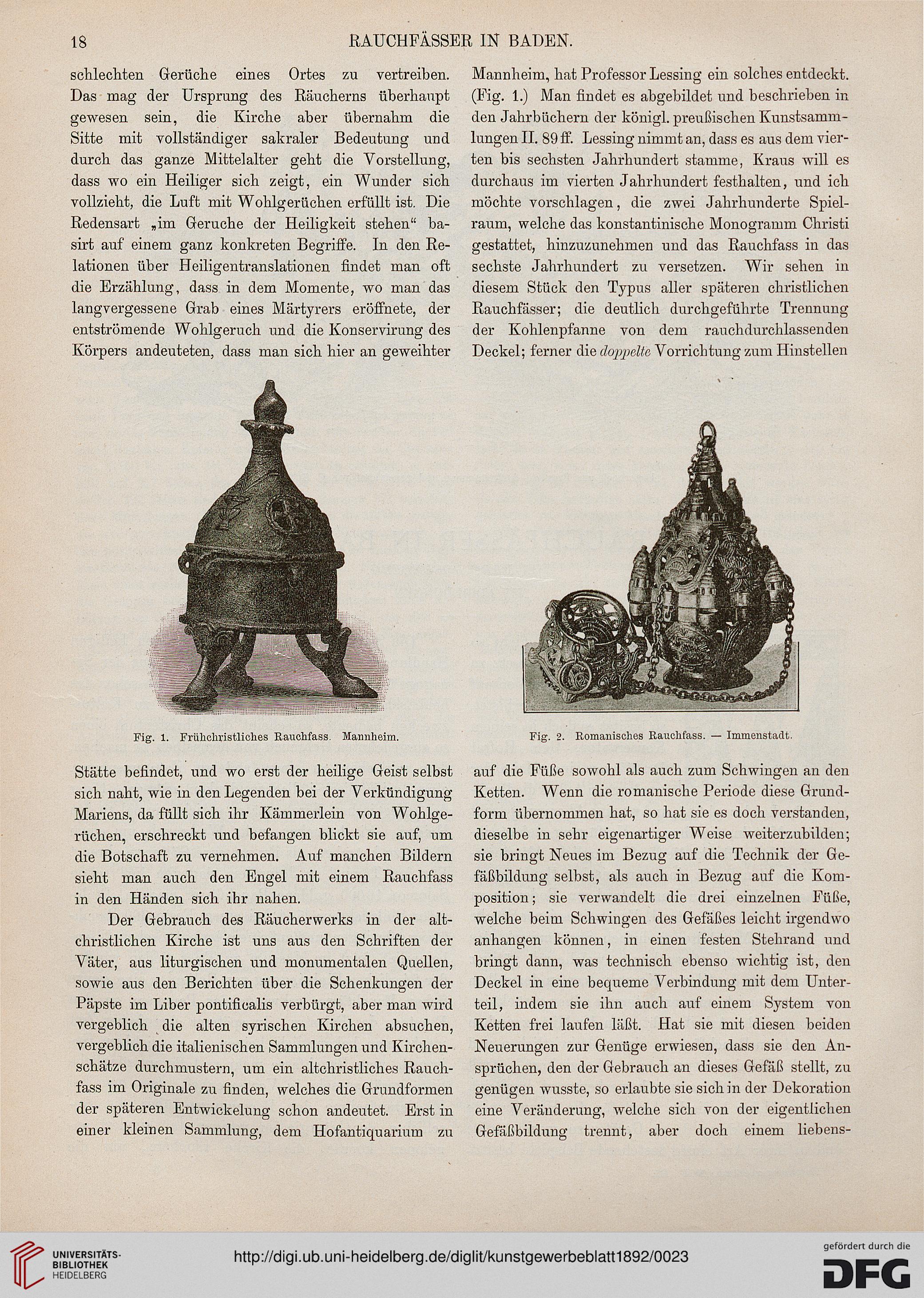

Fig. 1. Frühchristliches Eauchfass. Mannheim.

Stätte befindet, und wo erst der heilige Geist selbst

sich naht, wie in den Legenden bei der Verkündigung

Mariens, da füllt sich ihr Kämmerlein von Wohlge-

rüchen, erschreckt und befangen blickt sie auf, um

die Botschaft zu vernehmen. Auf manchen Bildern

sieht man auch den Engel mit einem Rauchfass

in den Händen sich ihr nahen.

Der Gehrauch des Räucherwerks in der alt-

christlichen Kirche ist uns aus den Schriften der

Väter, aus liturgischen und monumentalen Quellen,

sowie aus den Berichten über die Schenkungen der

Päpste im Liber pontificalis verbürgt, aber man wird

vergeblich die alten syrischen Kirchen absuchen,

vergeblich die italienischen Sammlungen und Kirchen-

schätze durchmustern, um ein altchristliches Rauch-

fass im Originale zu finden, welches die Grundformen

der späteren Entwickelung schon andeutet. Erst in

einer kleinen Sammlung, dem Hofantiquarimn zu

Mannheim, hat Professor Lessing ein solches entdeckt.

(Fig. 1.) Man findet es abgebildet und beschrieben in

den Jahrbüchern der königl. preußischen Kunstsamm-

lungen II. 89 ff. Lessing nimmt an, dass es aus dem vier-

ten bis sechsten Jahrhundert stamme, Kraus will es

durchaus im vierten Jahrhundert festhalten, und ich

möchte vorschlagen, die zwei Jahrhunderte Spiel-

raum, welche das konstantinische Monogramm Christi

gestattet, hinzuzunehmen und das Rauchfass in das

sechste Jahrhundert zu versetzen. Wir sehen in

diesem Stück den Typus aller späteren christlichen

Rauchfässer; die deutlich durchgeführte Trennung

der Kohlenpfanne von dem rauchdurchlassenden

Deckel; ferner die doppelte Vorrichtung zum Hinstellen

FiK

Romanisches Eauchfass. — Immenstadt.

auf die Füße sowohl als auch zum Schwingen an den

Ketten. Wenn die romanische Periode diese Grund-

form übernommen hat, so hat sie es doch verstanden,

dieselbe in sehr eigenartiger Weise weiterzubilden;

sie bringt Neues im Bezug auf die Technik der Ge-

fäßbildung selbst, als auch in Bezug auf die Kom-

position ; sie verwandelt die drei einzelnen Füße,

welche beim Schwingen des Gefäßes leicht irgendwo

anhangen können, in einen festen Stehrand und

bringt dann, was technisch ebenso wichtig ist, den

Deckel in eine bequeme Verbindung mit dem Unter-

teil, indem sie ihn auch auf einem System von

Ketten frei laufen läßt. Hat sie mit diesen beiden

Neuerungen zur Genüge erwiesen, dass sie den An-

sprüchen, den der Gebrauch an dieses Gefäß stellt, zu

genügen wusste, so erlaubte sie sich in der Dekoration

eine Veränderung, welche sich von der eigentlichen

Gefäßbildung trennt, aber doch einem Hebens-

RAUCHFÄSSER IN BADEN.

schlechten Gerüche eines Ortes zu vertreiben.

Das mag der Ursprung des Räucherns überhaupt

gewesen sein, die Kirche aber übernahm die

Sitte mit vollständiger sakraler Bedeutung und

durch das ganze Mittelalter geht die Vorstellung,

dass wo ein Heiliger sich zeigt, ein Wunder sich

vollzieht, die Luft mit Wohlgerüchen erfüllt ist. Die

Redensart „im Gerüche der Heiligkeit stehen" ba-

sirt auf einem ganz konkreten Begriffe. In den Re-

lationen über Heiligentranslationen findet man oft

die Erzählung, dass in dem Momente, wo man das

langvergessene Grab eines Märtyrers eröffnete, der

entströmende Wohlgeruch und die Konservirung des

Körpers andeuteten, dass man sich hier an geweihter

Fig. 1. Frühchristliches Eauchfass. Mannheim.

Stätte befindet, und wo erst der heilige Geist selbst

sich naht, wie in den Legenden bei der Verkündigung

Mariens, da füllt sich ihr Kämmerlein von Wohlge-

rüchen, erschreckt und befangen blickt sie auf, um

die Botschaft zu vernehmen. Auf manchen Bildern

sieht man auch den Engel mit einem Rauchfass

in den Händen sich ihr nahen.

Der Gehrauch des Räucherwerks in der alt-

christlichen Kirche ist uns aus den Schriften der

Väter, aus liturgischen und monumentalen Quellen,

sowie aus den Berichten über die Schenkungen der

Päpste im Liber pontificalis verbürgt, aber man wird

vergeblich die alten syrischen Kirchen absuchen,

vergeblich die italienischen Sammlungen und Kirchen-

schätze durchmustern, um ein altchristliches Rauch-

fass im Originale zu finden, welches die Grundformen

der späteren Entwickelung schon andeutet. Erst in

einer kleinen Sammlung, dem Hofantiquarimn zu

Mannheim, hat Professor Lessing ein solches entdeckt.

(Fig. 1.) Man findet es abgebildet und beschrieben in

den Jahrbüchern der königl. preußischen Kunstsamm-

lungen II. 89 ff. Lessing nimmt an, dass es aus dem vier-

ten bis sechsten Jahrhundert stamme, Kraus will es

durchaus im vierten Jahrhundert festhalten, und ich

möchte vorschlagen, die zwei Jahrhunderte Spiel-

raum, welche das konstantinische Monogramm Christi

gestattet, hinzuzunehmen und das Rauchfass in das

sechste Jahrhundert zu versetzen. Wir sehen in

diesem Stück den Typus aller späteren christlichen

Rauchfässer; die deutlich durchgeführte Trennung

der Kohlenpfanne von dem rauchdurchlassenden

Deckel; ferner die doppelte Vorrichtung zum Hinstellen

FiK

Romanisches Eauchfass. — Immenstadt.

auf die Füße sowohl als auch zum Schwingen an den

Ketten. Wenn die romanische Periode diese Grund-

form übernommen hat, so hat sie es doch verstanden,

dieselbe in sehr eigenartiger Weise weiterzubilden;

sie bringt Neues im Bezug auf die Technik der Ge-

fäßbildung selbst, als auch in Bezug auf die Kom-

position ; sie verwandelt die drei einzelnen Füße,

welche beim Schwingen des Gefäßes leicht irgendwo

anhangen können, in einen festen Stehrand und

bringt dann, was technisch ebenso wichtig ist, den

Deckel in eine bequeme Verbindung mit dem Unter-

teil, indem sie ihn auch auf einem System von

Ketten frei laufen läßt. Hat sie mit diesen beiden

Neuerungen zur Genüge erwiesen, dass sie den An-

sprüchen, den der Gebrauch an dieses Gefäß stellt, zu

genügen wusste, so erlaubte sie sich in der Dekoration

eine Veränderung, welche sich von der eigentlichen

Gefäßbildung trennt, aber doch einem Hebens-