AUS DEN GROSSHERZOGLICHEN KUNSTSAMMLUNGEN ZU SCHWERIN.

67

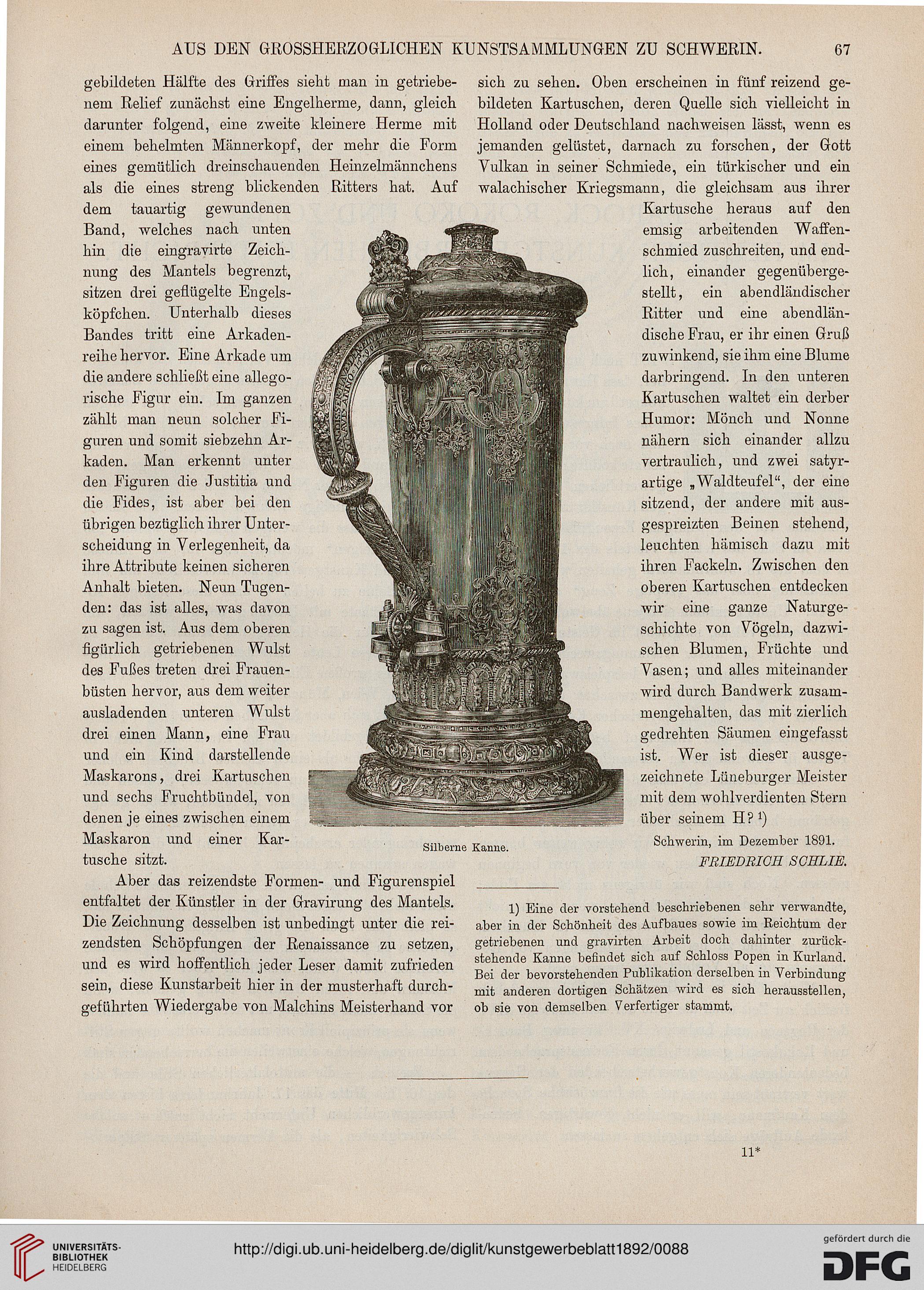

gebildeten Hälfte des Griffes sieht man in getriebe-

nem Relief zunächst eine Engelherme, dann, gleich

darunter folgend, eine zweite kleinere Herme mit

einem behelmten Männerkopf, der mehr die Form

eines gemütlich dreinschauenden Heinzelmännchens

als die eines streng blickenden Ritters hat. Auf

dem tauartig gewundenen

Band, welches nach unten

hin die eingravirte Zeich-

nung des Mantels begrenzt,

sitzen drei geflügelte Engels-

köpfchen. Unterhalb dieses

Bandes tritt eine Arkaden-

reihe hervor. Eine Arkade um

die andere schließt eine allego-

rische Figur ein. Im ganzen

zählt man neun solcher Fi-

guren und somit siebzehn Ar-

kaden. Man erkennt unter

den Figuren die Justitia und

die Fides, ist aber bei den

übrigen bezüglich ihrer Unter-

scheidung in Verlegenheit, da

ihre Attribute keinen sicheren

Anhalt bieten. Neun Tugen-

den: das ist alles, was davon

zu sagen ist. Aus dem oberen

figürlich getriebenen Wulst

des Fußes treten drei Frauen-

büsten hervor, aus dem weiter

ausladenden unteren Wulst

drei einen Mann, eine Frau

und ein Kind darstellende

Maskarons, drei Kartuschen

und sechs Fruchtbündel, von

denen je eines zwischen einem

Maskaron und einer Kar-

tusche sitzt.

Aber das reizendste Formen- und Figurenspiel

entfaltet der Künstler in der Gravirung des Mantels.

Die Zeichnung desselben ist unbedingt unter die rei-

zendsten Schöpfungen der Renaissance zu setzen,

und es wird hoffentlich jeder Leser damit zufrieden

sein, diese Kunstarbeit hier in der musterhaft durch-

geführten Wiedergabe von Malchins Meisterhand vor

Silberne Kanne.

sich zu sehen. Oben erscheinen in fünf reizend ge-

bildeten Kartuschen, deren Quelle sich vielleicht in

Holland oder Deutschland nachweisen lässt, wenn es

jemanden gelüstet, darnach zu forschen, der Gott

Vulkan in seiner Schmiede, ein türkischer und ein

walachischer Kriegsmann, die gleichsam aus ihrer

Kartusche heraus auf den

emsig arbeitenden Waffen-

schmied zuschreiten, und end-

lich, einander gegenüberge-

stellt , ein abendländischer

Ritter und eine abendlän-

dische Frau, er ihr einen Gruß

zuwinkend, sie ihm eine Blume

darbringend. In den unteren

Kartuschen waltet ein derber

Humor: Mönch und Nonne

nähern sich einander allzu

vertraulich, und zwei satyr-

artige „Waldteufel", der eine

sitzend, der andere mit aus-

gespreizten Beinen stehend,

leuchten hämisch dazu mit

ihren Fackeln. Zwischen den

oberen Kartuschen entdecken

wir eine ganze Naturge-

schichte von Vögeln, dazwi-

schen Blumen, Früchte und

Vasen; und alles miteinander

wird durch Bandwerk zusam-

mengehalten, das mit zierlich

gedrehten Säumen eingefasst

ist. Wer ist dieser ausge-

zeichnete Lüneburger Meister

mit dem wohlverdienten Stern

über seinem H ? *)

Schwerin, im Dezember 1891.

FRIEDRICH SCHLIE.

1) Eine der vorstehend beschriebenen sehr verwandte,

aber in der Schönheit des Aufbaues sowie im Reichtum der

getriebenen und gravirten Arbeit doch dahinter zurück-

stehende Kanne befindet sich auf Schloss Popen in Kurland.

Bei der bevorstehenden Publikation derselben in Verbindung

mit anderen dortigen Schätzen wird es sich herausstellen,

ob sie von demselben Verfertiger stammt.

11*

67

gebildeten Hälfte des Griffes sieht man in getriebe-

nem Relief zunächst eine Engelherme, dann, gleich

darunter folgend, eine zweite kleinere Herme mit

einem behelmten Männerkopf, der mehr die Form

eines gemütlich dreinschauenden Heinzelmännchens

als die eines streng blickenden Ritters hat. Auf

dem tauartig gewundenen

Band, welches nach unten

hin die eingravirte Zeich-

nung des Mantels begrenzt,

sitzen drei geflügelte Engels-

köpfchen. Unterhalb dieses

Bandes tritt eine Arkaden-

reihe hervor. Eine Arkade um

die andere schließt eine allego-

rische Figur ein. Im ganzen

zählt man neun solcher Fi-

guren und somit siebzehn Ar-

kaden. Man erkennt unter

den Figuren die Justitia und

die Fides, ist aber bei den

übrigen bezüglich ihrer Unter-

scheidung in Verlegenheit, da

ihre Attribute keinen sicheren

Anhalt bieten. Neun Tugen-

den: das ist alles, was davon

zu sagen ist. Aus dem oberen

figürlich getriebenen Wulst

des Fußes treten drei Frauen-

büsten hervor, aus dem weiter

ausladenden unteren Wulst

drei einen Mann, eine Frau

und ein Kind darstellende

Maskarons, drei Kartuschen

und sechs Fruchtbündel, von

denen je eines zwischen einem

Maskaron und einer Kar-

tusche sitzt.

Aber das reizendste Formen- und Figurenspiel

entfaltet der Künstler in der Gravirung des Mantels.

Die Zeichnung desselben ist unbedingt unter die rei-

zendsten Schöpfungen der Renaissance zu setzen,

und es wird hoffentlich jeder Leser damit zufrieden

sein, diese Kunstarbeit hier in der musterhaft durch-

geführten Wiedergabe von Malchins Meisterhand vor

Silberne Kanne.

sich zu sehen. Oben erscheinen in fünf reizend ge-

bildeten Kartuschen, deren Quelle sich vielleicht in

Holland oder Deutschland nachweisen lässt, wenn es

jemanden gelüstet, darnach zu forschen, der Gott

Vulkan in seiner Schmiede, ein türkischer und ein

walachischer Kriegsmann, die gleichsam aus ihrer

Kartusche heraus auf den

emsig arbeitenden Waffen-

schmied zuschreiten, und end-

lich, einander gegenüberge-

stellt , ein abendländischer

Ritter und eine abendlän-

dische Frau, er ihr einen Gruß

zuwinkend, sie ihm eine Blume

darbringend. In den unteren

Kartuschen waltet ein derber

Humor: Mönch und Nonne

nähern sich einander allzu

vertraulich, und zwei satyr-

artige „Waldteufel", der eine

sitzend, der andere mit aus-

gespreizten Beinen stehend,

leuchten hämisch dazu mit

ihren Fackeln. Zwischen den

oberen Kartuschen entdecken

wir eine ganze Naturge-

schichte von Vögeln, dazwi-

schen Blumen, Früchte und

Vasen; und alles miteinander

wird durch Bandwerk zusam-

mengehalten, das mit zierlich

gedrehten Säumen eingefasst

ist. Wer ist dieser ausge-

zeichnete Lüneburger Meister

mit dem wohlverdienten Stern

über seinem H ? *)

Schwerin, im Dezember 1891.

FRIEDRICH SCHLIE.

1) Eine der vorstehend beschriebenen sehr verwandte,

aber in der Schönheit des Aufbaues sowie im Reichtum der

getriebenen und gravirten Arbeit doch dahinter zurück-

stehende Kanne befindet sich auf Schloss Popen in Kurland.

Bei der bevorstehenden Publikation derselben in Verbindung

mit anderen dortigen Schätzen wird es sich herausstellen,

ob sie von demselben Verfertiger stammt.

11*