BAROCK, ROKOKO UND ZOPF.

71

pedantisch?) ist. Giebellösungen, wie in Fig. 3

skizzirt, mit der in Pseudo-Perspektive wirkenden

Konsol- und Pilasterpartie gehören noch zu ge-

mäßigten Wagnissen des Stils Louis XIV., erfordern

aber doch schon einen gereiften Blick, um sie

würdigen zu können. Gar nicht außergewöhnlich ist

jedoch im Rokokostile eine Lösung wie in Fig. 4

gegeben.

Erschwert wird die Arbeit des Lehrers auf

diesem Gebiet noch wesentlich durch den Umstand,

dass Winkel und Reißschiene bei den Meistern jener

Zeit offenbar keine große Rolle spielten und nicht

leichfeine Architekturform ohne begleitende Orna-

mentik zur Anwendung gelangte.

Fig. 6. Treppengeländer-Detail aus Prag. Rokoko.

Geradezu auffallend haben sich Barock und

Rokoko auf dem Gebiete der Kunstschmiedearbeiten

breit gemacht. Hier reizte allerdings schon lange

die Fülle herrlichster Vorbilder zur Nachahmung

und es bedurfte nur des richtigen Zeitpunktes, um

den lange verpönten Stilformen wieder allseits Ein-

gang und Gunst zu verschaffen. Die kunstgewerb-

liche Fachklasse, welche von Kunstschlossern frequen-

tirt wird, hat hier die Aufgabe, das vorzeitige, er-

klärliche Drängen der Schüler, Arbeiten im Charakter

des in den Werkstätten beliebten Stiles auch in

der Schule zu fertigen, hintanzuhalten. Nur solche

Schüler, welche manch gutes Stück aus dem 16. Jahr-

hundert gesehen und nachgebildet haben, werden im

stände sein, die Reste organischer Linienentwickelung,

die Reste pflanzlichen Lebens in den technisch so

vollendeten Leistungen der Schlosser aus der Zeit

des 14. und 15. Ludwig zu verstehen und die flotten

Formen zu würdigen. (Fig. 5 u. 6: Rokoko, mit

dem charakteristischen Laubwerk, dessen Blattlappen

teils rückwärts wachsen, teils in krause Muschel-

formen verbildet sind.)

Viele Schüler werden sich leider auch auf diesem

Felde berufen fühlen und nur wenige zu den Aus-

erwählten zählen, welchen es beschieden ist, Erfolge

zu erzielen. Als vortreffliches Mittel (freilich nur für

gut dotirte Schulen) hat sich dem Verfasser be-

währt, Fragmente von Eisenarbeiten jener Zeit an-

zuschaffen und im Unterricht zu verwenden. Solche

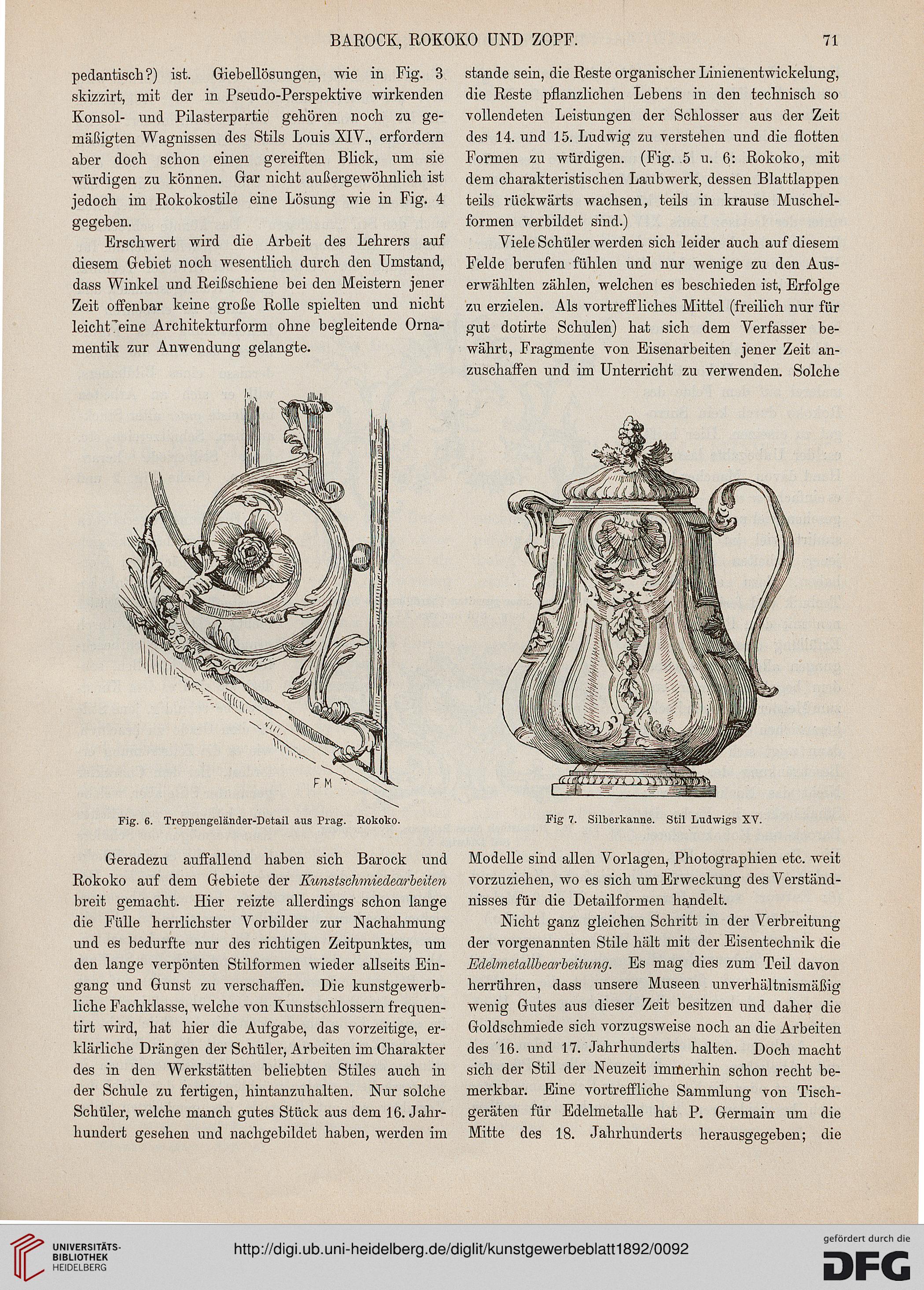

Fig 7. Silberkanne. Stil Ludwigs XV.

Modelle sind allen Vorlagen, Photographien etc. weit

vorzuziehen, wo es sich um Erweckung des Verständ-

nisses für die Detailformen handelt.

Nicht ganz gleichen Schritt in der Verbreitung

der vorgenannten Stile hält mit der Eisentechnik die

Edelmetallbearbeitung. Es mag dies zum Teil davon

herrühren, dass unsere Museen unverhältnismäßig

wenig Gutes aus dieser Zeit besitzen und daher die

Goldschmiede sich vorzugsweise noch an die Arbeiten

des 16. und 17. Jahrhunderts halten. Doch macht

sich der Stil der Neuzeit immerhin schon recht be-

merkbar. Eine vortreffliche Sammlung von Tisch-

geräten für Edelmetalle hat P. Germain um die

Mitte des 18. Jahrhunderts herausgegeben; die

71

pedantisch?) ist. Giebellösungen, wie in Fig. 3

skizzirt, mit der in Pseudo-Perspektive wirkenden

Konsol- und Pilasterpartie gehören noch zu ge-

mäßigten Wagnissen des Stils Louis XIV., erfordern

aber doch schon einen gereiften Blick, um sie

würdigen zu können. Gar nicht außergewöhnlich ist

jedoch im Rokokostile eine Lösung wie in Fig. 4

gegeben.

Erschwert wird die Arbeit des Lehrers auf

diesem Gebiet noch wesentlich durch den Umstand,

dass Winkel und Reißschiene bei den Meistern jener

Zeit offenbar keine große Rolle spielten und nicht

leichfeine Architekturform ohne begleitende Orna-

mentik zur Anwendung gelangte.

Fig. 6. Treppengeländer-Detail aus Prag. Rokoko.

Geradezu auffallend haben sich Barock und

Rokoko auf dem Gebiete der Kunstschmiedearbeiten

breit gemacht. Hier reizte allerdings schon lange

die Fülle herrlichster Vorbilder zur Nachahmung

und es bedurfte nur des richtigen Zeitpunktes, um

den lange verpönten Stilformen wieder allseits Ein-

gang und Gunst zu verschaffen. Die kunstgewerb-

liche Fachklasse, welche von Kunstschlossern frequen-

tirt wird, hat hier die Aufgabe, das vorzeitige, er-

klärliche Drängen der Schüler, Arbeiten im Charakter

des in den Werkstätten beliebten Stiles auch in

der Schule zu fertigen, hintanzuhalten. Nur solche

Schüler, welche manch gutes Stück aus dem 16. Jahr-

hundert gesehen und nachgebildet haben, werden im

stände sein, die Reste organischer Linienentwickelung,

die Reste pflanzlichen Lebens in den technisch so

vollendeten Leistungen der Schlosser aus der Zeit

des 14. und 15. Ludwig zu verstehen und die flotten

Formen zu würdigen. (Fig. 5 u. 6: Rokoko, mit

dem charakteristischen Laubwerk, dessen Blattlappen

teils rückwärts wachsen, teils in krause Muschel-

formen verbildet sind.)

Viele Schüler werden sich leider auch auf diesem

Felde berufen fühlen und nur wenige zu den Aus-

erwählten zählen, welchen es beschieden ist, Erfolge

zu erzielen. Als vortreffliches Mittel (freilich nur für

gut dotirte Schulen) hat sich dem Verfasser be-

währt, Fragmente von Eisenarbeiten jener Zeit an-

zuschaffen und im Unterricht zu verwenden. Solche

Fig 7. Silberkanne. Stil Ludwigs XV.

Modelle sind allen Vorlagen, Photographien etc. weit

vorzuziehen, wo es sich um Erweckung des Verständ-

nisses für die Detailformen handelt.

Nicht ganz gleichen Schritt in der Verbreitung

der vorgenannten Stile hält mit der Eisentechnik die

Edelmetallbearbeitung. Es mag dies zum Teil davon

herrühren, dass unsere Museen unverhältnismäßig

wenig Gutes aus dieser Zeit besitzen und daher die

Goldschmiede sich vorzugsweise noch an die Arbeiten

des 16. und 17. Jahrhunderts halten. Doch macht

sich der Stil der Neuzeit immerhin schon recht be-

merkbar. Eine vortreffliche Sammlung von Tisch-

geräten für Edelmetalle hat P. Germain um die

Mitte des 18. Jahrhunderts herausgegeben; die