116

MODERNE KIRCHENSTOFFE UND STICKEREIEN.

3

der gegebene Grundstoff im Muster

nicht mit zur Geltung kommt, son-

dern als weiches, leicht von der

Nadel zu behandelndes Material, ge-

wöhnlich ein loser Leinenstoff, nur

die Unterlage für die vollständig

zu bestickende Fläche abgiebt. Die

Technik des Tambourirens, durch die

Nadel verschlungene, scharf an ein-

ander gereihte Kettenstiche, erhebt

nicht den Anspruch plastischer Wir-

kungen. Die Figuren in jenen alten

Altarbekleidungen sind daher streng

im Ausdruck und der Fläche stili-

stisch angepasst.

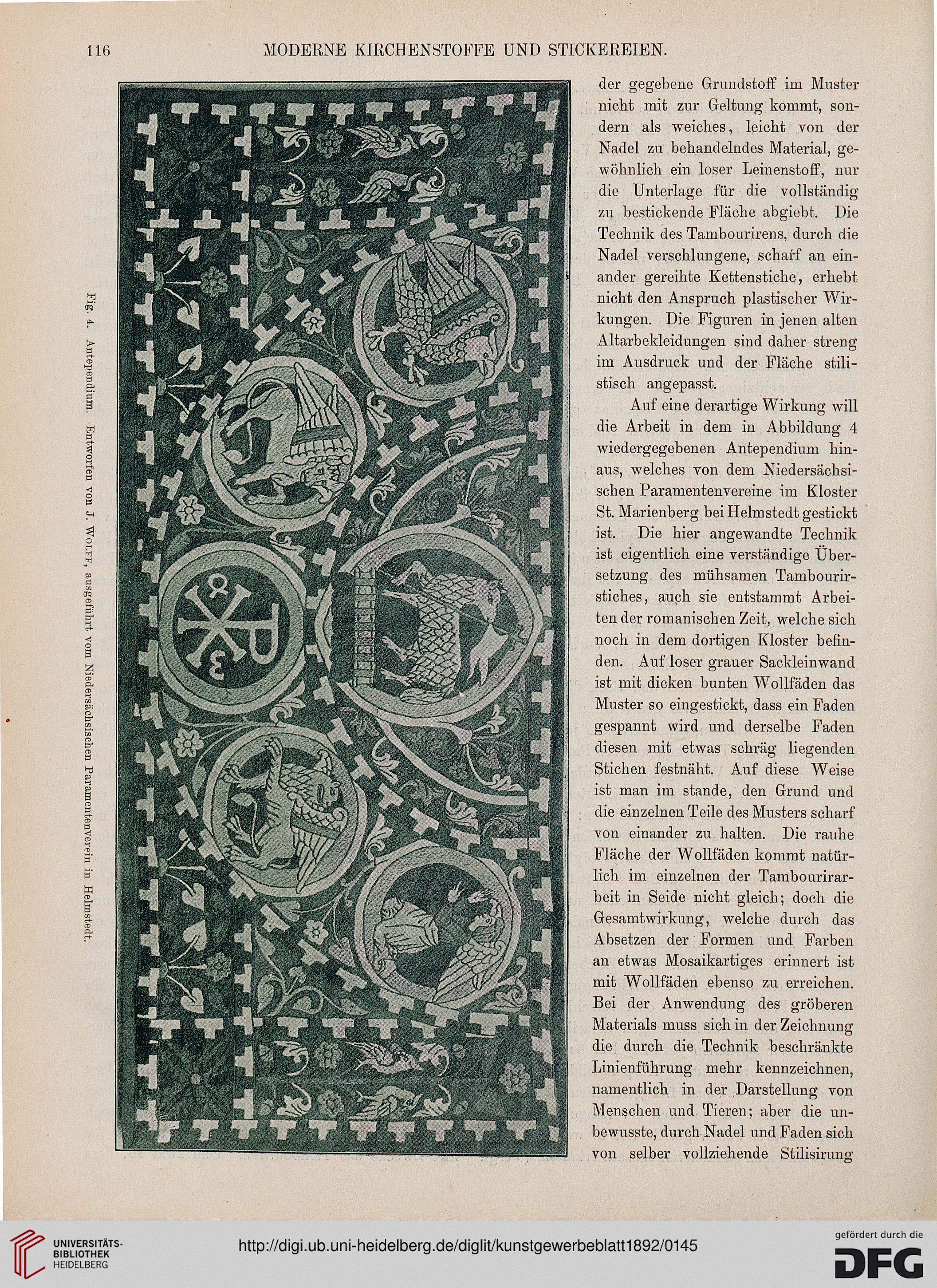

Auf eine derartige Wirkung will

die Arbeit in dem in Abbildung 4

wiedergegebenen Antependium hin-

aus, welches von dem Niedersächsi-

schen Paramentenvereine im Kloster

St. Marienberg bei Helmstedt gestickt

ist. Die hier angewandte Technik

ist eigentlich eine verständige Über-

setzung des mühsamen Tambourir-

stiches, auph sie entstammt Arbei-

ten der romanischen Zeit, welche sich

noch in dem dortigen Kloster befin-

den. Auf loser grauer Sackleinwand

ist mit dicken bunten Wollfäden das

Muster so eingestickt, dass ein Faden

gespannt wird und derselbe Faden

diesen mit etwas schräg liegenden

Stichen festnäht. Auf diese Weise

ist man im stände, den Grund und

die einzelnen Teile des Musters scharf

von einander zu halten. Die rauhe

Fläche der Wollfäden kommt natür-

lich im einzelnen der Tambourirar-

beit in Seide nicht gleich; doch die

Gesamt Wirkung, welche durch das

Absetzen der Formen und Farben

an etwas Mosaikartiges erinnert ist

mit Wollfäden ebenso zu erreichen.

Bei der Anwendung des gröberen

Materials muss sich in der Zeichnung

die durch die Technik beschränkte

Linienführung mehr kennzeichnen,

namentlich in der Darstellung von

Menschen und Tieren; aber die un-

bewusste, durch Nadel und Faden sich

von selber vollziehende Stilisirung

MODERNE KIRCHENSTOFFE UND STICKEREIEN.

3

der gegebene Grundstoff im Muster

nicht mit zur Geltung kommt, son-

dern als weiches, leicht von der

Nadel zu behandelndes Material, ge-

wöhnlich ein loser Leinenstoff, nur

die Unterlage für die vollständig

zu bestickende Fläche abgiebt. Die

Technik des Tambourirens, durch die

Nadel verschlungene, scharf an ein-

ander gereihte Kettenstiche, erhebt

nicht den Anspruch plastischer Wir-

kungen. Die Figuren in jenen alten

Altarbekleidungen sind daher streng

im Ausdruck und der Fläche stili-

stisch angepasst.

Auf eine derartige Wirkung will

die Arbeit in dem in Abbildung 4

wiedergegebenen Antependium hin-

aus, welches von dem Niedersächsi-

schen Paramentenvereine im Kloster

St. Marienberg bei Helmstedt gestickt

ist. Die hier angewandte Technik

ist eigentlich eine verständige Über-

setzung des mühsamen Tambourir-

stiches, auph sie entstammt Arbei-

ten der romanischen Zeit, welche sich

noch in dem dortigen Kloster befin-

den. Auf loser grauer Sackleinwand

ist mit dicken bunten Wollfäden das

Muster so eingestickt, dass ein Faden

gespannt wird und derselbe Faden

diesen mit etwas schräg liegenden

Stichen festnäht. Auf diese Weise

ist man im stände, den Grund und

die einzelnen Teile des Musters scharf

von einander zu halten. Die rauhe

Fläche der Wollfäden kommt natür-

lich im einzelnen der Tambourirar-

beit in Seide nicht gleich; doch die

Gesamt Wirkung, welche durch das

Absetzen der Formen und Farben

an etwas Mosaikartiges erinnert ist

mit Wollfäden ebenso zu erreichen.

Bei der Anwendung des gröberen

Materials muss sich in der Zeichnung

die durch die Technik beschränkte

Linienführung mehr kennzeichnen,

namentlich in der Darstellung von

Menschen und Tieren; aber die un-

bewusste, durch Nadel und Faden sich

von selber vollziehende Stilisirung