150

NEUE BÜCHER- UND VORLAGENWERKE.

als „echter Gobelin" d. h. als in der Manufaktur

des Gobelins zu Paris verfertigt. Man fürchtet, der

Wert dieser kostbaren Erzeugnisse der Textilkunst

werde vermindert, wenn sie an anderen Orten ent-

standen seien. Freilich, was wusste man von anderen

Entstehungsorten. In München erfuhr man aller-

dings, dass die Fülle der im Nationalmuseum der

Residenz befindlichen, in Bayern selbst hergestellt

seien aber mehr auch nicht: wo,

wie durch wen? Darüber erhielt

man keine Auskunft.

Es ist nun das Verdienst des

Dr. M. Mayer, hier Klarheit ge-

schafft zu haben. Mit außeror-

dentlicher Sorgfalt hat er die

bayerischen Archive durchstöbert

und geradezu erstaunliches Ma-

terial zusammengetragen und

verarbeitet. Für glänzende Aus-

stattung hat Georg Hirth gesorgt.

Die Ergebnisse von Mayers

Untersuchungen sind kurz fol-

gende.

Drei verschiedene Fabriken

haben unter den bayerischen

Fürsten bestanden. Die erste

blühte unter den prachtliebenden

pfälzischen Pfalzgrafen Ott-Hein-

rich von Neuburg und dem Kur-

fürsten Friedrich III., wobei es

nicht sicher ist, wo dieselbe er-

richtet war: es streiten sich da-

rum mehrere Städte. Von ihren

Erzeugnissen sind eine ganze An-

zahl erhalten. Weitaus die be-

deutendsten Leistungen verdanken

aber die Münchener Schlösser der

von Mayer als „erste" bezeich-

neten Fabrik, die unter Maxi-

milian II. von 1604—1615 fiorirte.

Hier erscheint vor allem ein Flam-

länder der „Tappizier" Hans

van der Biest, der die Seele des Ganzen war und

nach mannigfachen Drangsalirungen seinen Abschied

nahm. Die Erzeugnisse der Fabrik zeigen durchaus

den Chrakter der flämischen Kunst jener Zeit; für

eine Anzahl derselben zeichnete Peter Candid die

Kartons.

Leider bestand die Fabrik nicht lange: der Aus-

bruch des dreißigjährigen Krieges bereitete ihr ein

jähes Ende.

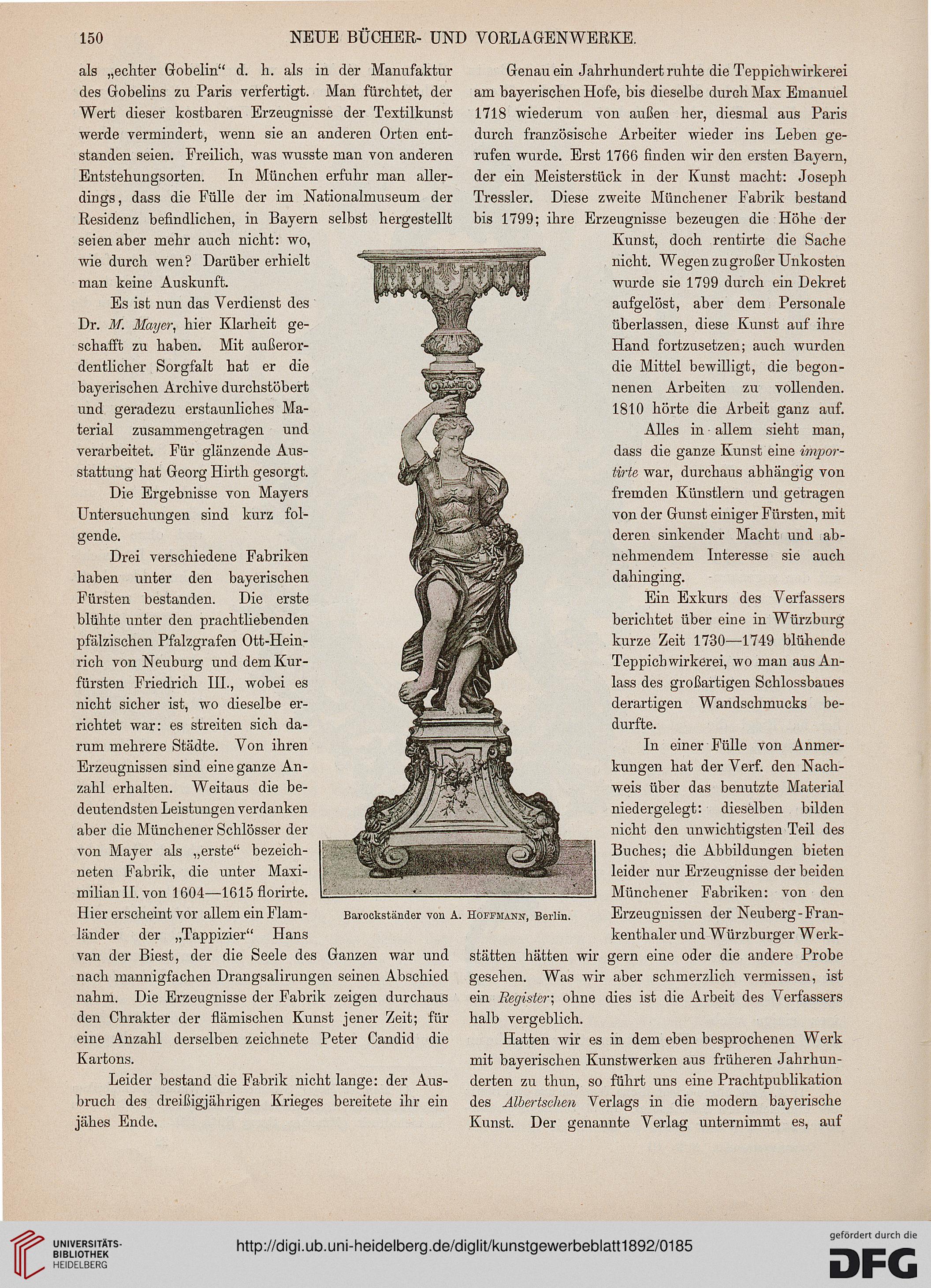

Barockständer von A. Hoffmann, Berlin

Genau ein Jahrhundert ruhte die Teppich Wirkerei

am bayerischen Hofe, bis dieselbe durch Max Emanuel

1718 wiederum von außen her, diesmal aus Paris

durch französische Arbeiter wieder ins Leben ge-

rufen wurde. Erst 1766 finden wir den ersten Bayern,

der ein Meisterstück in der Kunst macht: Joseph

Tressler. Diese zweite Münchener Fabrik bestand

bis 1799; ihre Erzeugnisse bezeugen die Höhe der

Kunst, doch rentirte die Sache

nicht. Wegen zu großer Unkosten

wurde sie 1799 durch ein Dekret

aufgelöst, aber dem Personale

überlassen, diese Kunst auf ihre

Hand fortzusetzen; auch wurden

die Mittel bewilligt, die begon-

nenen Arbeiten zu vollenden.

1810 hörte die Arbeit ganz auf.

Alles in • allem sieht man,

dass die ganze Kunst eine impor-

tirte war, durchaus abhängig von

fremden Künstlern und getragen

von der Gunst einiger Fürsten, mit

deren sinkender Macht und ab-

nehmendem Interesse sie auch

dahinging.

Ein Exkurs des Verfassers

berichtet über eine in Würzburg

kurze Zeit 1730—1749 blühende

Teppich wirkerei, wo man ausAn-

lass des großartigen Schlossbaues

derartigen Wandschmucks be-

durfte.

In einer Fülle von Anmer-

kungen hat der Verf. den Nach-

weis über das benutzte Material

niedergelegt: dieselben bilden

nicht den unwichtigsten Teil des

Buches; die Abbildungen bieten

leider nur Erzeugnisse der beiden

Münchener Fabriken: von den

Erzeugnissen der Neuberg-Fran-

kenthaler und Würzburger Werk-

stätten hätten wir gern eine oder die andere Probe

gesehen. Was wir aber schmerzlich vermissen, ist

ein Register; ohne dies ist die Arbeit des Verfassers

halb vergeblich.

Hatten wir es in dem eben besprochenen Werk

mit bayerischen Kunstwerken aus früheren Jahrhun-

derten zu thun, so führt uns eine Prachtpublikation

des Albertschen Verlags in die modern bayerische

Kunst. Der genannte Verlag unternimmt es, auf

NEUE BÜCHER- UND VORLAGENWERKE.

als „echter Gobelin" d. h. als in der Manufaktur

des Gobelins zu Paris verfertigt. Man fürchtet, der

Wert dieser kostbaren Erzeugnisse der Textilkunst

werde vermindert, wenn sie an anderen Orten ent-

standen seien. Freilich, was wusste man von anderen

Entstehungsorten. In München erfuhr man aller-

dings, dass die Fülle der im Nationalmuseum der

Residenz befindlichen, in Bayern selbst hergestellt

seien aber mehr auch nicht: wo,

wie durch wen? Darüber erhielt

man keine Auskunft.

Es ist nun das Verdienst des

Dr. M. Mayer, hier Klarheit ge-

schafft zu haben. Mit außeror-

dentlicher Sorgfalt hat er die

bayerischen Archive durchstöbert

und geradezu erstaunliches Ma-

terial zusammengetragen und

verarbeitet. Für glänzende Aus-

stattung hat Georg Hirth gesorgt.

Die Ergebnisse von Mayers

Untersuchungen sind kurz fol-

gende.

Drei verschiedene Fabriken

haben unter den bayerischen

Fürsten bestanden. Die erste

blühte unter den prachtliebenden

pfälzischen Pfalzgrafen Ott-Hein-

rich von Neuburg und dem Kur-

fürsten Friedrich III., wobei es

nicht sicher ist, wo dieselbe er-

richtet war: es streiten sich da-

rum mehrere Städte. Von ihren

Erzeugnissen sind eine ganze An-

zahl erhalten. Weitaus die be-

deutendsten Leistungen verdanken

aber die Münchener Schlösser der

von Mayer als „erste" bezeich-

neten Fabrik, die unter Maxi-

milian II. von 1604—1615 fiorirte.

Hier erscheint vor allem ein Flam-

länder der „Tappizier" Hans

van der Biest, der die Seele des Ganzen war und

nach mannigfachen Drangsalirungen seinen Abschied

nahm. Die Erzeugnisse der Fabrik zeigen durchaus

den Chrakter der flämischen Kunst jener Zeit; für

eine Anzahl derselben zeichnete Peter Candid die

Kartons.

Leider bestand die Fabrik nicht lange: der Aus-

bruch des dreißigjährigen Krieges bereitete ihr ein

jähes Ende.

Barockständer von A. Hoffmann, Berlin

Genau ein Jahrhundert ruhte die Teppich Wirkerei

am bayerischen Hofe, bis dieselbe durch Max Emanuel

1718 wiederum von außen her, diesmal aus Paris

durch französische Arbeiter wieder ins Leben ge-

rufen wurde. Erst 1766 finden wir den ersten Bayern,

der ein Meisterstück in der Kunst macht: Joseph

Tressler. Diese zweite Münchener Fabrik bestand

bis 1799; ihre Erzeugnisse bezeugen die Höhe der

Kunst, doch rentirte die Sache

nicht. Wegen zu großer Unkosten

wurde sie 1799 durch ein Dekret

aufgelöst, aber dem Personale

überlassen, diese Kunst auf ihre

Hand fortzusetzen; auch wurden

die Mittel bewilligt, die begon-

nenen Arbeiten zu vollenden.

1810 hörte die Arbeit ganz auf.

Alles in • allem sieht man,

dass die ganze Kunst eine impor-

tirte war, durchaus abhängig von

fremden Künstlern und getragen

von der Gunst einiger Fürsten, mit

deren sinkender Macht und ab-

nehmendem Interesse sie auch

dahinging.

Ein Exkurs des Verfassers

berichtet über eine in Würzburg

kurze Zeit 1730—1749 blühende

Teppich wirkerei, wo man ausAn-

lass des großartigen Schlossbaues

derartigen Wandschmucks be-

durfte.

In einer Fülle von Anmer-

kungen hat der Verf. den Nach-

weis über das benutzte Material

niedergelegt: dieselben bilden

nicht den unwichtigsten Teil des

Buches; die Abbildungen bieten

leider nur Erzeugnisse der beiden

Münchener Fabriken: von den

Erzeugnissen der Neuberg-Fran-

kenthaler und Würzburger Werk-

stätten hätten wir gern eine oder die andere Probe

gesehen. Was wir aber schmerzlich vermissen, ist

ein Register; ohne dies ist die Arbeit des Verfassers

halb vergeblich.

Hatten wir es in dem eben besprochenen Werk

mit bayerischen Kunstwerken aus früheren Jahrhun-

derten zu thun, so führt uns eine Prachtpublikation

des Albertschen Verlags in die modern bayerische

Kunst. Der genannte Verlag unternimmt es, auf