MEISSNER PORZELLAN IM GRÄFLICH VON BRÜHLSCHEN SCHLOSSE PFORTEN

suchsteiler sieht man den mit Altozier,3) bezeich-

neten Korbflechtrand (Fig. i), bei einem andern

eine Variante (Fig. 2), während eine dritte Sorte

den glatten, 12 fach geriefelten, ausgebogten Rand

zeigt (Fig. 3). Dann verlangte Brühl indessen,

daß man für ihn neue Formen erfand. Die

Meißener Akten4) melden, daß Kaendler im April

1737 „mühsam geflochtene" Tellerformen an-

fertigte, auf dem einen befindet sich ein Baldachin

mit einem herunter gehängten Gewand, worauf

das Wappen gemalt werden soll (Fig. 4), auf dem

andern ein Palmenzweig, welcher das Wappen

umschließt. Auch die beim Service verwandte

Grundform, die geschweifte Muschel, kommt bei

diesen Versuchstellern vor. (Fig. 5). Bemalt

waren sie mit chinesierenden Streublumen und

Wappen. Das freiherrlich Brühl!sche5) mit dem

Orden des polnischen weißen Adlers kommt über-

all vor.6) Es wurde in Verbindung gebracht

mit einem aus H. v. B. zusammengesetzten Mono-

gramm, (Fig. 2) oder außerdem noch mit dem

sächsisch - polnischen Wappen (Fig. 1) oder mit

dem seiner Frau7) (Fig. 4).

Hiermit wurden nun die verschiedensten Ver-

suche angestellt. Man findet die Wappen und das

Monogramm in der Mitte oder auf dem Rande,

mit reicher Anwendung von Gold, mit ausge-

dehnten Postamenten, mit prächtigen Wappen-

zelten oder ohne diese. Endlich scheint sich

3) Beding, Festschrift zur Jubelfeier der Porzellanmanufaktur

Meißen 1910. Fig. 22.

4) Nach gütiger Mitteilung des Professor Hösel in Meißen.

5) Meißner Sparren im Blumenfelde.

6) Diesen Orden hat Brühl schon vor 1733 besessen.

7) Brühl hat am 29. April 1734 Franzeska Anna geb. Kolowrat-

Krakowsky geheiratet. Im blauen Schild ein von Silber und Rot

der Länge nach geteilter Adler auf dem hier die österreichische

rote Binde in weißem Felde als Herzschild gemalt ist, stattdessen

sollte Brust uud Flügel des Adlers mit einem goldenen Neumonde

belegt sein.

Brühl zu einer Tellerform entschlossen zu haben,

die schon im April 1730 von Kaendler geschaffen

worden war. In den Meißner Akten wird sie

wie folgt beschrieben: „in eine Tellerforme, welche

in Gestalt einer Seemuschel war, 2 schwimmende

Schwäne nebst zwei anderen Wasservögeln und

Schilf hineingeschnitten"'. Schwäne, zum Wasser

gehöriges Getier, Pflanzen, Muscheln und die

Welt der Wassergötter wurde nunmehr das Leit-

motiv für dieses Service, das Kaendler mit seinem

Gehülfen Eberlein 1 736-40 geschaffen hat und das

an Großartigkeit der Anlage, an Pracht, an künst-

lerischer Durchführung des Einzelnen jedes

andere ähnliche Werk übertrifft.

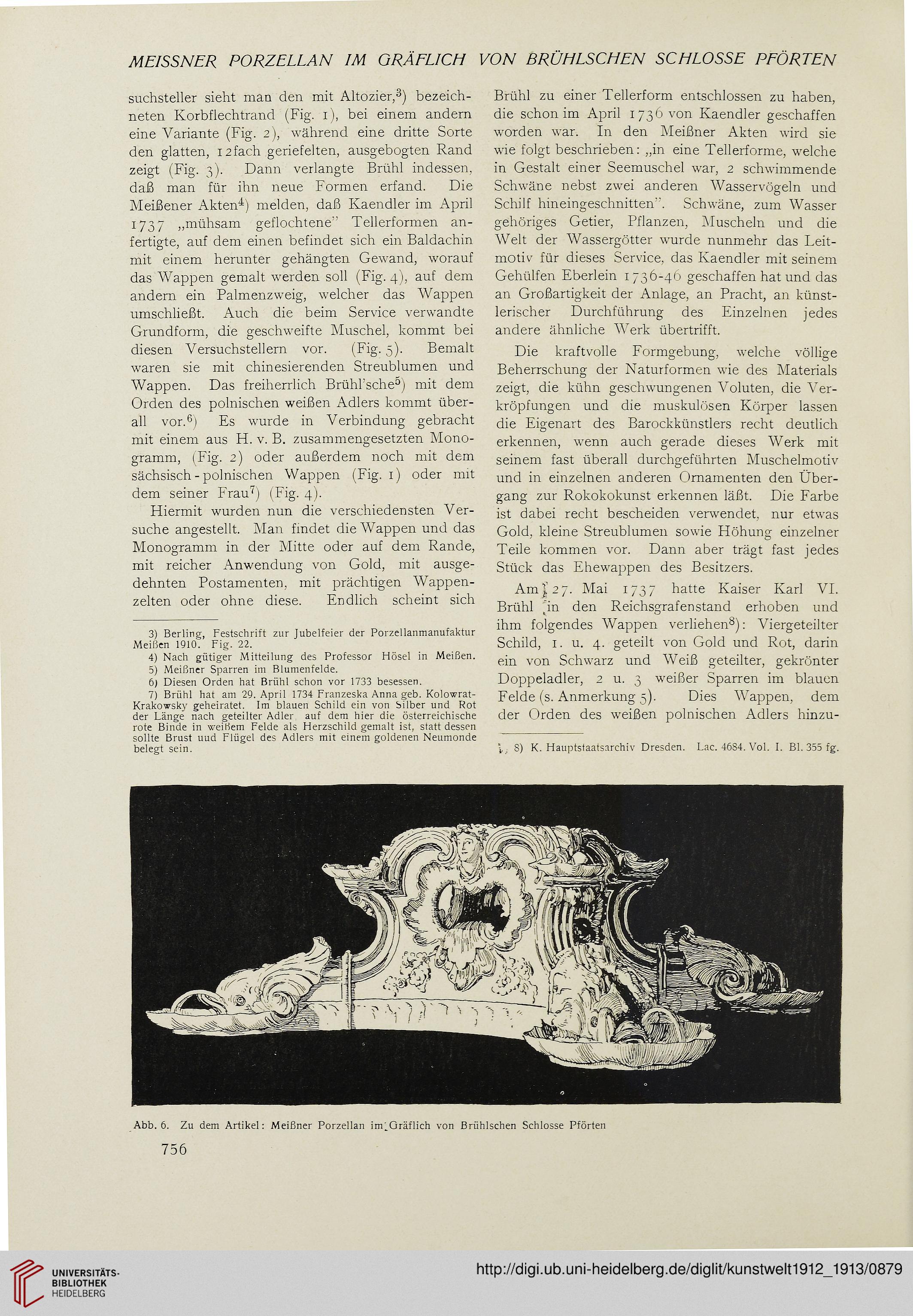

Die kraftvolle Formgebung, welche völlige

Beherrschung der Naturformen wie des Materials

zeigt, die kühn geschwungenen Voluten, die Ver-

kröpf ungen und die muskulösen Körper lassen

die Eigenart des Barockkünstlers recht deutlich

erkennen, wenn auch gerade dieses Werk mit

seinem fast überall durchgeführten Muschelmotiv

und in einzelnen anderen Ornamenten den Über-

gang zur Rokokokunst erkennen läßt. Die Farbe

ist dabei recht bescheiden verwendet, nur etwas

Gold, kleine Streublumen sowie Höhung einzelner

Teile kommen vor. Dann aber trägt fast jedes

Stück das Ehewappen des Besitzers.

Am].'27. Mai 1737 hatte Kaiser Karl VI.

Brühl ('in den Reichsgrafenstand erhoben und

ihm folgendes Wappen verliehen8): Viergeteilter

Schild, 1. u. 4. geteilt von Gold und Rot, darin

ein von Schwarz und Weiß geteilter, gekrönter

Doppeladler, 2 u. 3 weißer Sparren im blauen

Felde (s. Anmerkung 5). Dies Wappen, dem

der Orden des weißen polnischen Adlers hinzu-

V, 8) K. Hauptsfaatsarchiv Dresden. Lac. 46S4. Vol. I. Bl. 355 fg.

Abb. 6. Zu dem Artikel: Meißner Porzellan inV Gräflich von Brühischen Schlosse Pforten

756

suchsteiler sieht man den mit Altozier,3) bezeich-

neten Korbflechtrand (Fig. i), bei einem andern

eine Variante (Fig. 2), während eine dritte Sorte

den glatten, 12 fach geriefelten, ausgebogten Rand

zeigt (Fig. 3). Dann verlangte Brühl indessen,

daß man für ihn neue Formen erfand. Die

Meißener Akten4) melden, daß Kaendler im April

1737 „mühsam geflochtene" Tellerformen an-

fertigte, auf dem einen befindet sich ein Baldachin

mit einem herunter gehängten Gewand, worauf

das Wappen gemalt werden soll (Fig. 4), auf dem

andern ein Palmenzweig, welcher das Wappen

umschließt. Auch die beim Service verwandte

Grundform, die geschweifte Muschel, kommt bei

diesen Versuchstellern vor. (Fig. 5). Bemalt

waren sie mit chinesierenden Streublumen und

Wappen. Das freiherrlich Brühl!sche5) mit dem

Orden des polnischen weißen Adlers kommt über-

all vor.6) Es wurde in Verbindung gebracht

mit einem aus H. v. B. zusammengesetzten Mono-

gramm, (Fig. 2) oder außerdem noch mit dem

sächsisch - polnischen Wappen (Fig. 1) oder mit

dem seiner Frau7) (Fig. 4).

Hiermit wurden nun die verschiedensten Ver-

suche angestellt. Man findet die Wappen und das

Monogramm in der Mitte oder auf dem Rande,

mit reicher Anwendung von Gold, mit ausge-

dehnten Postamenten, mit prächtigen Wappen-

zelten oder ohne diese. Endlich scheint sich

3) Beding, Festschrift zur Jubelfeier der Porzellanmanufaktur

Meißen 1910. Fig. 22.

4) Nach gütiger Mitteilung des Professor Hösel in Meißen.

5) Meißner Sparren im Blumenfelde.

6) Diesen Orden hat Brühl schon vor 1733 besessen.

7) Brühl hat am 29. April 1734 Franzeska Anna geb. Kolowrat-

Krakowsky geheiratet. Im blauen Schild ein von Silber und Rot

der Länge nach geteilter Adler auf dem hier die österreichische

rote Binde in weißem Felde als Herzschild gemalt ist, stattdessen

sollte Brust uud Flügel des Adlers mit einem goldenen Neumonde

belegt sein.

Brühl zu einer Tellerform entschlossen zu haben,

die schon im April 1730 von Kaendler geschaffen

worden war. In den Meißner Akten wird sie

wie folgt beschrieben: „in eine Tellerforme, welche

in Gestalt einer Seemuschel war, 2 schwimmende

Schwäne nebst zwei anderen Wasservögeln und

Schilf hineingeschnitten"'. Schwäne, zum Wasser

gehöriges Getier, Pflanzen, Muscheln und die

Welt der Wassergötter wurde nunmehr das Leit-

motiv für dieses Service, das Kaendler mit seinem

Gehülfen Eberlein 1 736-40 geschaffen hat und das

an Großartigkeit der Anlage, an Pracht, an künst-

lerischer Durchführung des Einzelnen jedes

andere ähnliche Werk übertrifft.

Die kraftvolle Formgebung, welche völlige

Beherrschung der Naturformen wie des Materials

zeigt, die kühn geschwungenen Voluten, die Ver-

kröpf ungen und die muskulösen Körper lassen

die Eigenart des Barockkünstlers recht deutlich

erkennen, wenn auch gerade dieses Werk mit

seinem fast überall durchgeführten Muschelmotiv

und in einzelnen anderen Ornamenten den Über-

gang zur Rokokokunst erkennen läßt. Die Farbe

ist dabei recht bescheiden verwendet, nur etwas

Gold, kleine Streublumen sowie Höhung einzelner

Teile kommen vor. Dann aber trägt fast jedes

Stück das Ehewappen des Besitzers.

Am].'27. Mai 1737 hatte Kaiser Karl VI.

Brühl ('in den Reichsgrafenstand erhoben und

ihm folgendes Wappen verliehen8): Viergeteilter

Schild, 1. u. 4. geteilt von Gold und Rot, darin

ein von Schwarz und Weiß geteilter, gekrönter

Doppeladler, 2 u. 3 weißer Sparren im blauen

Felde (s. Anmerkung 5). Dies Wappen, dem

der Orden des weißen polnischen Adlers hinzu-

V, 8) K. Hauptsfaatsarchiv Dresden. Lac. 46S4. Vol. I. Bl. 355 fg.

Abb. 6. Zu dem Artikel: Meißner Porzellan inV Gräflich von Brühischen Schlosse Pforten

756