Revue des beaux-arts de France — Nr. 1-6.1942/1943

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.48495#0173

DOI Heft:

Nr. 3 (Février-Mars 1943)

DOI Artikel:Les théatres subventionnés

DOI Artikel:Nepveu-Degas, Jean: "La reine morte": a la comédie-franc̨aise

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.48495#0173

« LA REINE MORTE » A LA COMÉDIE-FRANÇAISE

Toutefois, si dans une œuvre comme la Reine Morte, la mise en place du texte est au

premier plan des préoccupations du metteur en scène — l’établissement du cadre de l’action

et l’aspect extérieur à donner aux personnages n’en sont pas moins importants. Ici le rôle

du peintre sera prépondérant. Mais pour M. Oudot, et parce qu’il est précisément un artiste

véritable, un problème plastique est d’autant plus intéressant à étudier que ses données sont

plus strictement limitées. Avant de donner du champ à son imagination, il s’est donc plu

à recueillir à la fois les consignes du metteur en scène et les suggestions de l’auteur. Ra Reine

Morte ne respecte pas l’unité de lieu. L’auteur s’est autorisé à varier librement les décors qui

servent de fond à son action. Et la coupe qui est résultée de cette libre démarche est inhabi-

tuelle. L’ouvrage comporte deux parties : la première fait se succéder quatre tableaux qui

doivent être joués d’affilée; la seconde est d’un seul tenant. Les quatre tableaux successifs

de la première partie posaient un problème technique. Aussi le metteur en scène fut-il amené

à concevoir, préalablement à toute conception décorative proprement dite, un dispositif

qui permette la continuité commandée par l’action. Il fallait tenir compte aussi de l’impor-

tance respective de ces scènes, et des nécessités qui leur étaient propres : plus ou moins

grande profondeur du décor selon le nombre des personnages, accès et issues à prévoir

selon leurs mouvements. Ainsi, pour la première partie de l’œuvre — la seconde lui laissant

toute liberté — le peintre trouvait dans son dossier, au

départ, un plan assez strict dont il lui appartenait d’éta-

blir en quelque sorte ce qu’en style d’architecte on nomme

une élévation.

Avant d’aller demander à la forêt landaise qui

abritera ses vacances d’alimenter les rêveries d’où naîtront

les décors et les costumes de la Reine Morte — Roland

Oudot met encore dans ses valises quelques recueils de

documents sur l’art portugais, un ouvrage illustré sur

Velasquez et — pièce essentielle — le manuscrit de

l’œuvre qu’il n’a lue encore que hâtivement. L’auteur a

été discret : aucune description de lieux sous sa plume;

tout au plus, verbalement, a-t-il précisé à l’artiste, en

quelques formules, l’ambiance psychologique particulière

qu’il souhaite voir présider à chacun de ses tableaux.

Et maintenant, c’est à lui que la parole appartient.

Chez chaque artiste, les rapports de l’inspiration et de la

création sont particuliers. Pour M. Oudot, composer sur-

un sujet donné, c’est avant tout se laisser imprégner

par ce thème en nourrissant ses réflexions, ses songeries

de toutes les apparences frappantes ou émouvantes qu’il a

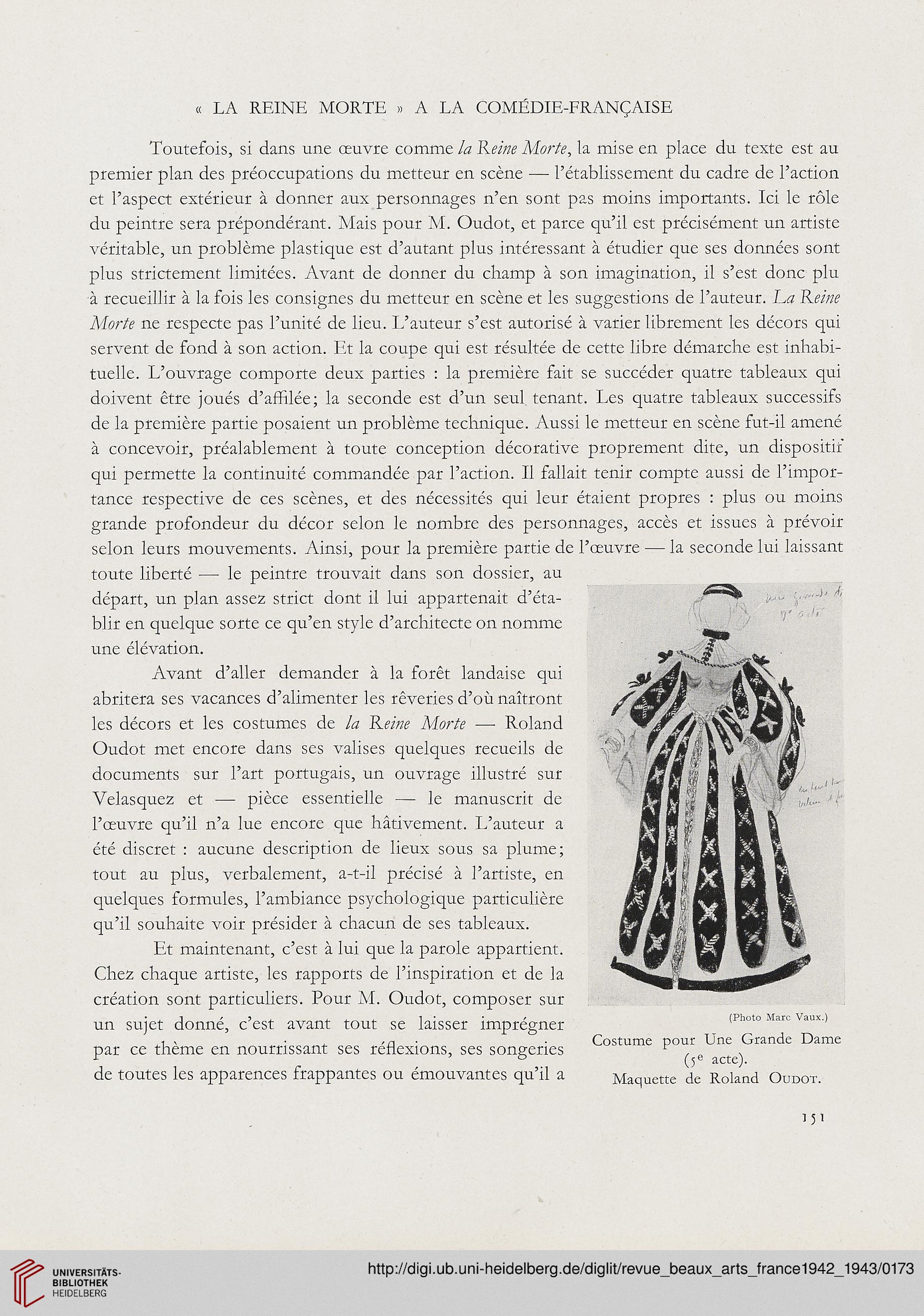

(Photo Marc Vaux.)

Costume pour Une Grande Dame

(5e acte).

Maquette de Roland Oudot.

Toutefois, si dans une œuvre comme la Reine Morte, la mise en place du texte est au

premier plan des préoccupations du metteur en scène — l’établissement du cadre de l’action

et l’aspect extérieur à donner aux personnages n’en sont pas moins importants. Ici le rôle

du peintre sera prépondérant. Mais pour M. Oudot, et parce qu’il est précisément un artiste

véritable, un problème plastique est d’autant plus intéressant à étudier que ses données sont

plus strictement limitées. Avant de donner du champ à son imagination, il s’est donc plu

à recueillir à la fois les consignes du metteur en scène et les suggestions de l’auteur. Ra Reine

Morte ne respecte pas l’unité de lieu. L’auteur s’est autorisé à varier librement les décors qui

servent de fond à son action. Et la coupe qui est résultée de cette libre démarche est inhabi-

tuelle. L’ouvrage comporte deux parties : la première fait se succéder quatre tableaux qui

doivent être joués d’affilée; la seconde est d’un seul tenant. Les quatre tableaux successifs

de la première partie posaient un problème technique. Aussi le metteur en scène fut-il amené

à concevoir, préalablement à toute conception décorative proprement dite, un dispositif

qui permette la continuité commandée par l’action. Il fallait tenir compte aussi de l’impor-

tance respective de ces scènes, et des nécessités qui leur étaient propres : plus ou moins

grande profondeur du décor selon le nombre des personnages, accès et issues à prévoir

selon leurs mouvements. Ainsi, pour la première partie de l’œuvre — la seconde lui laissant

toute liberté — le peintre trouvait dans son dossier, au

départ, un plan assez strict dont il lui appartenait d’éta-

blir en quelque sorte ce qu’en style d’architecte on nomme

une élévation.

Avant d’aller demander à la forêt landaise qui

abritera ses vacances d’alimenter les rêveries d’où naîtront

les décors et les costumes de la Reine Morte — Roland

Oudot met encore dans ses valises quelques recueils de

documents sur l’art portugais, un ouvrage illustré sur

Velasquez et — pièce essentielle — le manuscrit de

l’œuvre qu’il n’a lue encore que hâtivement. L’auteur a

été discret : aucune description de lieux sous sa plume;

tout au plus, verbalement, a-t-il précisé à l’artiste, en

quelques formules, l’ambiance psychologique particulière

qu’il souhaite voir présider à chacun de ses tableaux.

Et maintenant, c’est à lui que la parole appartient.

Chez chaque artiste, les rapports de l’inspiration et de la

création sont particuliers. Pour M. Oudot, composer sur-

un sujet donné, c’est avant tout se laisser imprégner

par ce thème en nourrissant ses réflexions, ses songeries

de toutes les apparences frappantes ou émouvantes qu’il a

(Photo Marc Vaux.)

Costume pour Une Grande Dame

(5e acte).

Maquette de Roland Oudot.