NOTES ET INFORMATIONS

ap. J.-C., les reliefs mieux ordonnés et plus com-

plexes de Sanchi, les ordonnances calmes et régu-

lières de l’art gréco-bouddhique et les compositions

tour à tour libres ou décoratives,

toujours dynamiques, de la région

d’Amarâvati. Malgré leurs diffé-

rences un même esprit anecdotique

unit ces compositions souvent asy-

métriques, faites de la réunion de

petits éléments et où s’accuse l’as-

pect vivant et humain des épisodes.

Mais déjà pendant cette période

de l’Inde ancienne une autre ten-

dance s’était révélée dès les reliefs

les plus archaïques, des composi-

tions régulières et symétriques

avaient été adoptées pour présenter

sous un aspect symbolique les

croyances du bouddhisme, évoquer

les Grands Miracles. Au moment

où la forme humaine est adoptée

pour la représentation du Bouddha,

— l’image jouant le rôle antérieu-

rement dévolu au Symbole, — le

même type de composition est repris

et agrandi d’échelle. A partir du

11e siècle ap. J.-C. un même effort est poursuivi dans

l’art de Mathurâ et dans l’art gréco-bouddhique pour

donner à la figure du Bouddha valeur d’icône et

évoquer son aspect transcendantal : le Bouddha

placé au centre d’un ensemble, exécuté en très haut

relief et agrandi proportionnellement, compte

seul ou presque seul (fig. 2). Le caractère des com-

positions bouddhiques postérieures est ainsi dé-

sormais fixé : c’est lui qui sans cesse se retrouve

dans l’art d’une spiritualité parfaite de Sarnath et

dans les grandes sculptures rupes-

tres qui dominent à partir du ve

siècle et qui répètent inlassablement

les mêmes modèles. Le schéma-

tisme et l’austérité de la sculpture

du VIe siècle aboutissent vers le

milieu du vne siècle aux ensembles

d’une grandeur hiératique des der-

nières caves d’Ellora, tandis que

d’autres œuvres de ces mêmes

caves et de celles d’Aurangabad

reflètent des tendances développées

dans l’art hindouiste de même

époque : dans des schémas de com-

position encore traditionnelle est

introduit un esprit d’énergie et

d’ardeur que la sculpture boud-

dhique avait jusqu’alors ignoré.

En suivant le développement on-

duleux de la composition des reliefs

de l’art hindou, sa continuité et sa

complexité ont pu nettement appa-

raître : continuité due à l’esprit de

tradition, parfois de routine, qui indéfiniment fait

reprendre motifs, tendances et conventions ; com-

plexité d’aspirations qui fait s’associer ou se suc-

céder le hiératisme le plus absolu à la libre

fantaisie, le calme et l’immobilité la plus parfaite

aux élans de spontanéité et à la mobilité imma-

térielle des figures.

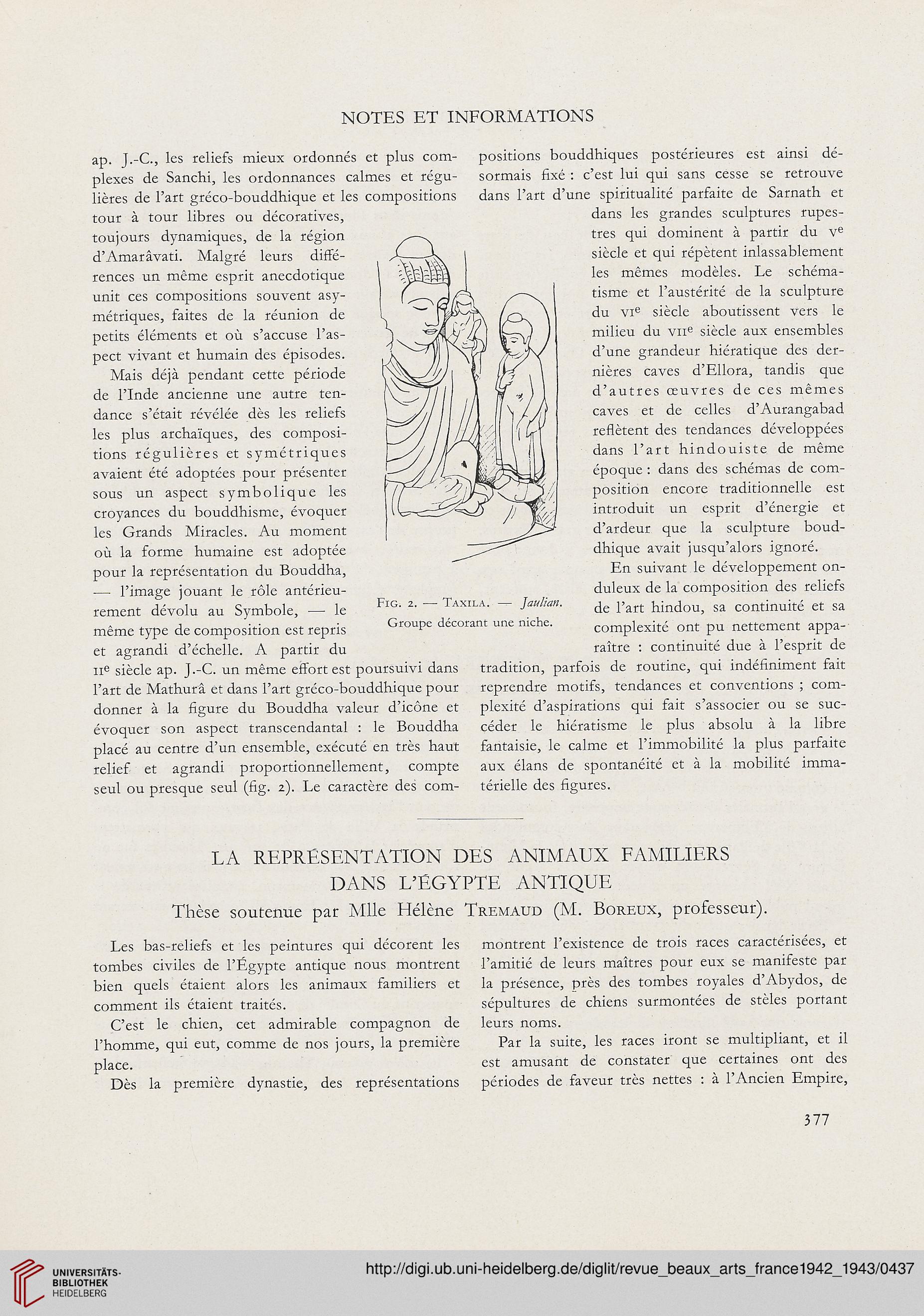

Fig. 2. — Taxila. — Jaulian.

Groupe décorant une niche.

LA REPRÉSENTATION DES ANIMAUX FAMILIERS

DANS L’ÉGYPTE ANTIQUE

Thèse soutenue par Mlle Hélène Tremaud (M. Boreux, professeur).

Les bas-reliefs et les peintures qui décorent les

tombes civiles de l’Égypte antique nous montrent

bien quels étaient alors les animaux familiers et

comment ils étaient traités.

C’est le chien, cet admirable compagnon de

l’homme, qui eut, comme de nos jours, la première

place.

Dès la première dynastie, des représentations

montrent l’existence de trois races caractérisées, et

l’amitié de leurs maîtres pour eux se manifeste par

la présence, près des tombes royales d’Abydos, de

sépultures de chiens surmontées de stèles portant

leurs noms.

Par la suite, les races iront se multipliant, et il

est amusant de constater que certaines ont des

périodes de faveur très nettes : à l’Ancien Empire,

377

ap. J.-C., les reliefs mieux ordonnés et plus com-

plexes de Sanchi, les ordonnances calmes et régu-

lières de l’art gréco-bouddhique et les compositions

tour à tour libres ou décoratives,

toujours dynamiques, de la région

d’Amarâvati. Malgré leurs diffé-

rences un même esprit anecdotique

unit ces compositions souvent asy-

métriques, faites de la réunion de

petits éléments et où s’accuse l’as-

pect vivant et humain des épisodes.

Mais déjà pendant cette période

de l’Inde ancienne une autre ten-

dance s’était révélée dès les reliefs

les plus archaïques, des composi-

tions régulières et symétriques

avaient été adoptées pour présenter

sous un aspect symbolique les

croyances du bouddhisme, évoquer

les Grands Miracles. Au moment

où la forme humaine est adoptée

pour la représentation du Bouddha,

— l’image jouant le rôle antérieu-

rement dévolu au Symbole, — le

même type de composition est repris

et agrandi d’échelle. A partir du

11e siècle ap. J.-C. un même effort est poursuivi dans

l’art de Mathurâ et dans l’art gréco-bouddhique pour

donner à la figure du Bouddha valeur d’icône et

évoquer son aspect transcendantal : le Bouddha

placé au centre d’un ensemble, exécuté en très haut

relief et agrandi proportionnellement, compte

seul ou presque seul (fig. 2). Le caractère des com-

positions bouddhiques postérieures est ainsi dé-

sormais fixé : c’est lui qui sans cesse se retrouve

dans l’art d’une spiritualité parfaite de Sarnath et

dans les grandes sculptures rupes-

tres qui dominent à partir du ve

siècle et qui répètent inlassablement

les mêmes modèles. Le schéma-

tisme et l’austérité de la sculpture

du VIe siècle aboutissent vers le

milieu du vne siècle aux ensembles

d’une grandeur hiératique des der-

nières caves d’Ellora, tandis que

d’autres œuvres de ces mêmes

caves et de celles d’Aurangabad

reflètent des tendances développées

dans l’art hindouiste de même

époque : dans des schémas de com-

position encore traditionnelle est

introduit un esprit d’énergie et

d’ardeur que la sculpture boud-

dhique avait jusqu’alors ignoré.

En suivant le développement on-

duleux de la composition des reliefs

de l’art hindou, sa continuité et sa

complexité ont pu nettement appa-

raître : continuité due à l’esprit de

tradition, parfois de routine, qui indéfiniment fait

reprendre motifs, tendances et conventions ; com-

plexité d’aspirations qui fait s’associer ou se suc-

céder le hiératisme le plus absolu à la libre

fantaisie, le calme et l’immobilité la plus parfaite

aux élans de spontanéité et à la mobilité imma-

térielle des figures.

Fig. 2. — Taxila. — Jaulian.

Groupe décorant une niche.

LA REPRÉSENTATION DES ANIMAUX FAMILIERS

DANS L’ÉGYPTE ANTIQUE

Thèse soutenue par Mlle Hélène Tremaud (M. Boreux, professeur).

Les bas-reliefs et les peintures qui décorent les

tombes civiles de l’Égypte antique nous montrent

bien quels étaient alors les animaux familiers et

comment ils étaient traités.

C’est le chien, cet admirable compagnon de

l’homme, qui eut, comme de nos jours, la première

place.

Dès la première dynastie, des représentations

montrent l’existence de trois races caractérisées, et

l’amitié de leurs maîtres pour eux se manifeste par

la présence, près des tombes royales d’Abydos, de

sépultures de chiens surmontées de stèles portant

leurs noms.

Par la suite, les races iront se multipliant, et il

est amusant de constater que certaines ont des

périodes de faveur très nettes : à l’Ancien Empire,

377