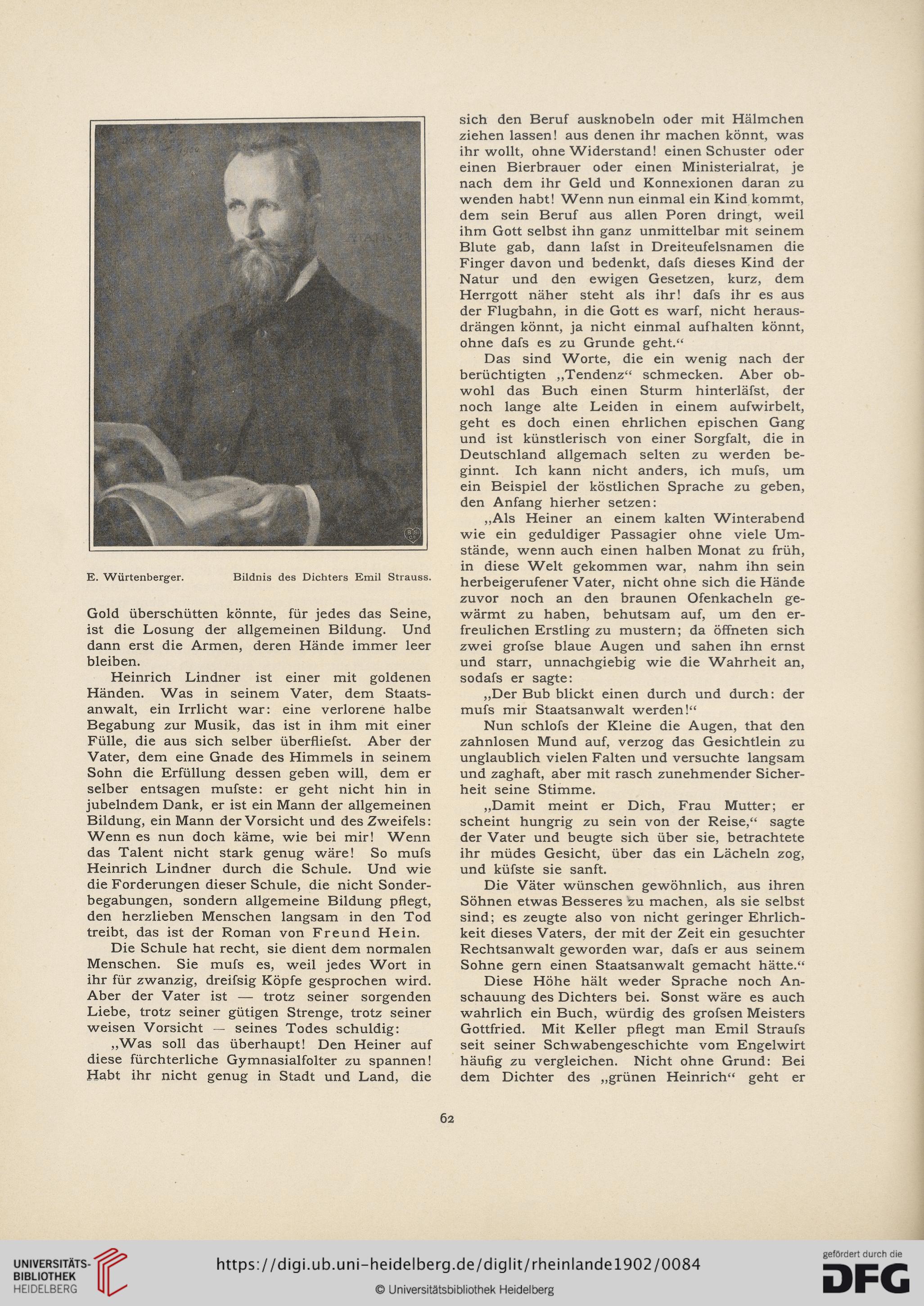

E. Würtenberger.

Bildnis des Dichters Emil Strauss.

Gold überschütten könnte, für jedes das Seine,

ist die Losung der allgemeinen Bildung. Und

dann erst die Armen, deren Hände immer leer

bleiben.

Heinrich Lindner ist einer mit goldenen

Händen. Was in seinem Vater, dem Staats-

anwalt, ein Irrlicht war: eine verlorene halbe

Begabung zur Musik, das ist in ihm mit einer

Fülle, die aus sich selber überfliefst. Aber der

Vater, dem eine Gnade des Himmels in seinem

Sohn die Erfüllung dessen geben will, dem er

selber entsagen mufste: er geht nicht hin in

jubelndem Dank, er ist ein Mann der allgemeinen

Bildung, ein Mann der Vorsicht und des Zweifels:

Wenn es nun doch käme, wie bei mir! Wenn

das Talent nicht stark genug wäre! So mufs

Heinrich Lindner durch die Schule. Und wie

die Forderungen dieser Schule, die nicht Sonder-

begabungen, sondern allgemeine Bildung pflegt,

den herzlieben Menschen langsam in den Tod

treibt, das ist der Roman von Freund Hein.

Die Schule hat recht, sie dient dem normalen

Menschen. Sie mufs es, weil jedes Wort in

ihr für zwanzig, dreifsig Köpfe gesprochen wird.

Aber der Vater ist — trotz seiner sorgenden

Liebe, trotz seiner gütigen Strenge, trotz seiner

weisen Vorsicht — seines Todes schuldig:

„Was soll das überhaupt! Den Heiner auf

diese fürchterliche Gymnasialfolter zu spannen!

Habt ihr nicht genug in Stadt und Land, die

sich den Beruf ausknobeln oder mit Hälmchen

ziehen lassen! aus denen ihr machen könnt, was

ihr wollt, ohne Widerstand! einen Schuster oder

einen Bierbrauer oder einen Ministerialrat, je

nach dem ihr Geld und Konnexionen daran zu

wenden habt! Wenn nun einmal ein Kind kommt,

dem sein Beruf aus allen Poren dringt, weil

ihm Gott selbst ihn ganz unmittelbar mit seinem

Blute gab, dann lafst in Dreiteufelsnamen die

Finger davon und bedenkt, dafs dieses Kind der

Natur und den ewigen Gesetzen, kurz, dem

Herrgott näher steht als ihr! dafs ihr es aus

der Flugbahn, in die Gott es warf, nicht heraus-

drängen könnt, ja nicht einmal aufhalten könnt,

ohne dafs es zu Grunde geht.“

Das sind Worte, die ein wenig nach der

berüchtigten „Tendenz“ schmecken. Aber ob-

wohl das Buch einen Sturm hinterläfst, der

noch lange alte Leiden in einem aufwirbelt,

geht es doch einen ehrlichen epischen Gang

und ist künstlerisch von einer Sorgfalt, die in

Deutschland allgemach selten zu werden be-

ginnt. Ich kann nicht anders, ich mufs, um

ein Beispiel der köstlichen Sprache zu geben,

den Anfang hierher setzen:

„Als Heiner an einem kalten Winterabend

wie ein geduldiger Passagier ohne viele Um-

stände, wenn auch einen halben Monat zu früh,

in diese Welt gekommen war, nahm ihn sein

herbeigerufener Vater, nicht ohne sich die Hände

zuvor noch an den braunen Ofenkacheln ge-

wärmt zu haben, behutsam auf, um den er-

freulichen Erstling zu mustern; da öffneten sich

zwei grofse blaue Augen und sahen ihn ernst

und starr, unnachgiebig wie die Wahrheit an,

sodafs er sagte:

„Der Bub blickt einen durch und durch: der

mufs mir Staatsanwalt werden!“

Nun schlofs der Kleine die Augen, that den

zahnlosen Mund auf, verzog das Gesichtlein zu

unglaublich vielen Falten und versuchte langsam

und zaghaft, aber mit rasch zunehmender Sicher-

heit seine Stimme.

„Damit meint er Dich, Frau Mutter; er

scheint hungrig zu sein von der Reise,“ sagte

der Vater und beugte sich über sie, betrachtete

ihr müdes Gesicht, über das ein Lächeln zog,

und küfste sie sanft.

Die Väter wünschen gewöhnlich, aus ihren

Söhnen etwas Besseres zu machen, als sie selbst

sind; es zeugte also von nicht geringer Ehrlich-

keit dieses Vaters, der mit der Zeit ein gesuchter

Rechtsanwalt geworden war, dafs er aus seinem

Sohne gern einen Staatsanwalt gemacht hätte.“

Diese Höhe hält weder Sprache noch An-

schauung des Dichters bei. Sonst wäre es auch

wahrlich ein Buch, würdig des grofsen Meisters

Gottfried. Mit Keller pflegt man Emil Straufs

seit seiner Schwabengeschichte vom Engelwirt

häufig zu vergleichen. Nicht ohne Grund: Bei

dem Dichter des „grünen Heinrich“ geht er

62