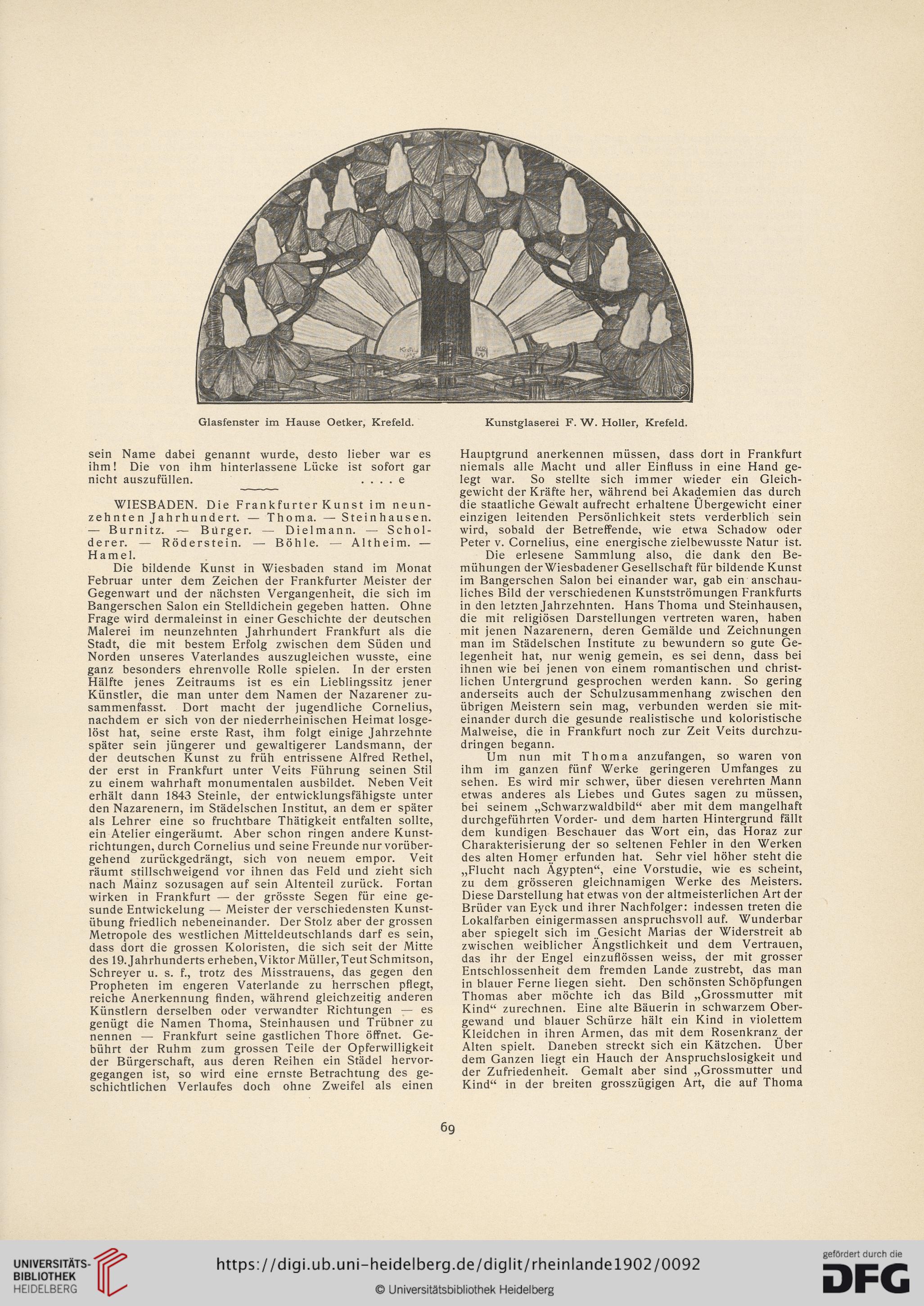

Glasfenster im Hause Oetker, Krefeld,

sein Name dabei genannt wurde, desto lieber war es

ihm! Die von ihm hinterlassene Lücke ist sofort gar

nicht auszufüllen. . ... e

WIESBADEN. Die Frankfurter Kunst im neun-

zehnten Jahrhundert. — Thoma. — Steinhausen.

— Burnitz. — Bürger. — Dielmann. — Schol-

derer. — Röderstein. — Bohle. — Altheim. —

Hamel.

Die bildende Kunst in Wiesbaden stand im Monat

Februar unter dem Zeichen der Frankfurter Meister der

Gegenwart und der nächsten Vergangenheit, die sich im

Bangerschen Salon ein Stelldichein gegeben hatten. Ohne

Frage wird dermaleinst in einer Geschichte der deutschen

Malerei im neunzehnten Jahrhundert Frankfurt als die

Stadt, die mit bestem Erfolg zwischen dem Süden und

Norden unseres Vaterlandes auszugleichen wusste, eine

ganz besonders ehrenvolle Rolle spielen. In der ersten

Hälfte jenes Zeitraums ist es ein Lieblingssitz jener

Künstler, die man unter dem Namen der Nazarener zu-

sammenfasst. Dort macht der jugendliche Cornelius,

nachdem er sich von der niederrheinischen Heimat losge-

löst hat, seine erste Rast, ihm folgt einige Jahrzehnte

später sein jüngerer und gewaltigerer Landsmann, der

der deutschen Kunst zu früh entrissene Alfred Rethel,

der erst in Frankfurt unter Veits Führung seinen Stil

zu einem wahrhaft monumentalen ausbildet. Neben Veit

erhält dann 1843 Steinle, der entwicklungsfähigste unter

den Nazarenern, im Städelschen Institut, an dem er später

als Lehrer eine so fruchtbare Thätigkeit entfalten sollte,

ein Atelier eingeräumt. Aber schon ringen andere Kunst-

richtungen, durch Cornelius und seine Freunde nur vorüber-

gehend zurückgedrängt, sich von neuem empor. Veit

räumt stillschweigend vor ihnen das Feld und zieht sich

nach Mainz sozusagen auf sein Altenteil zurück. Fortan

wirken in Frankfurt — der grösste Segen für eine ge-

sunde Entwickelung — Meister der verschiedensten Kunst-

übung friedlich nebeneinander. Der Stolz aber der grossen

Metropole des westlichen Mitteldeutschlands darf es sein,

dass dort die grossen Koloristen, die sich seit der Mitte

des 19. Jahrhunderts erheben, Viktor Müller,Teut Schmitson,

Schreyer u. s. f., trotz des Misstrauens, das gegen den

Propheten im engeren Vaterlande zu herrschen pflegt,

reiche Anerkennung finden, während gleichzeitig anderen

Künstlern derselben oder verwandter Richtungen — es

genügt die Namen Thoma, Steinhausen und Trübner zu

nennen — Frankfurt seine gastlichen Thore öffnet. Ge-

bührt der Ruhm zum grossen Teile der Opferwilligkeit

der Bürgerschaft, aus deren Reihen ein Städel hervor-

gegangen ist, so wird eine ernste Betrachtung des ge-

schichtlichen Verlaufes doch ohne Zweifel als einen

Kunstglaserei F. W. Holler, Krefeld.

Hauptgrund anerkennen müssen, dass dort in Frankfurt

niemals alle Macht und aller Einfluss in eine Hand ge-

legt war. So stellte sich immer wieder ein Gleich-

gewicht der Kräfte her, während bei Akademien das durch

die staatliche Gewalt aufrecht erhaltene Übergewicht einer

einzigen leitenden Persönlichkeit stets verderblich sein

wird, sobald der Betreffende, wie etwa Schadow oder

Peter v. Cornelius, eine energische zielbewusste Natur ist.

Die erlesene Sammlung also, die dank den Be-

mühungen der Wiesbadener Gesellschaft für bildende Kunst

im Bangerschen Salon bei einander war, gab ein anschau-

liches Bild der verschiedenen Kunstströmungen Frankfurts

in den letzten Jahrzehnten. Hans Thoma und Steinhausen,

die mit religiösen Darstellungen vertreten waren, haben

mit jenen Nazarenern, deren Gemälde und Zeichnungen

man im Städelschen Institute zu bewundern so gute Ge-

legenheit hat, nur wenig gemein, es sei denn, dass bei

ihnen wie bei jenen von einem romantischen und christ-

lichen Untergrund gesprochen werden kann. So gering

anderseits auch der Schulzusammenhang zwischen den

übrigen Meistern sein mag, verbunden werden sie mit-

einander durch die gesunde realistische und koloristische

Malweise, die in Frankfurt noch zur Zeit Veits durchzu-

dringen begann.

Um nun mit Thoma anzufangen, so waren von

ihm im ganzen fünf Werke geringeren Umfanges zu

sehen. Es wird mir schwer, über diesen verehrten Mann

etwas anderes als Liebes und Gutes sagen zu müssen,

bei seinem „Schwarzwaldbild“ aber mit dem mangelhaft

durchgeführten Vorder- und dem harten Hintergrund fällt

dem kundigen Beschauer das Wort ein, das Horaz zur

Charakterisierung der so seltenen Fehler in den Werken

des alten Homer erfunden hat. Sehr viel höher steht die

„Flucht nach Ägypten“, eine Vorstudie, wie es scheint,

zu dem grösseren gleichnamigen Werke des Meisters.

Diese Darstellung hat etwas von der altmeisterlichen Art der

Brüder van Eyck und ihrer Nachfolger: indessen treten die

Lokalfarben einigermassen anspruchsvoll auf. Wunderbar

aber spiegelt sich im Gesicht Marias der Widerstreit ab

zwischen weiblicher Ängstlichkeit und dem Vertrauen,

das ihr der Engel einzuflössen weiss, der mit grosser

Entschlossenheit dem fremden Lande zustrebt, das man

in blauer Ferne liegen sieht. Den schönsten Schöpfungen

Thomas aber möchte ich das Bild „Grossmutter mit

Kind“ zurechnen. Eine alte Bäuerin in schwarzem Ober-

gewand und blauer Schürze hält ein Kind in violettem

Kleidchen in ihren Armen, das mit dem Rosenkranz der

Alten spielt. Daneben streckt sich ein Kätzchen. Über

dem Ganzen liegt ein Hauch der Anspruchslosigkeit und

der Zufriedenheit. Gemalt aber sind „Grossmutter und

Kind“ in der breiten grosszügigen Art, die auf Thoma

69