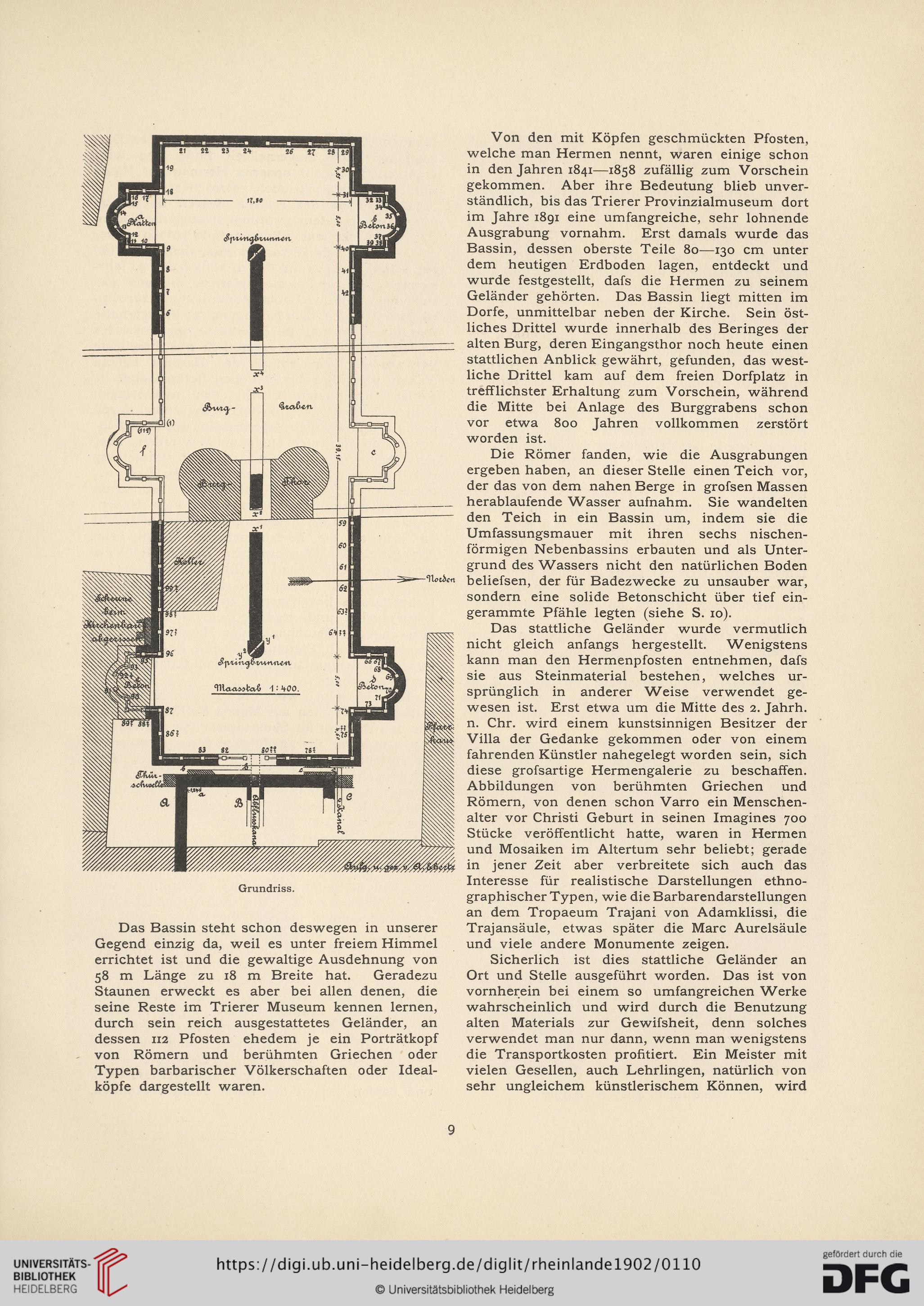

Grundriss.

Das Bassin steht schon deswegen in unserer

Gegend einzig da, weil es unter freiem Himmel

errichtet ist und die gewaltige Ausdehnung von

58 m Länge zu 18 m Breite hat. Geradezu

Staunen erweckt es aber bei allen denen, die

seine Reste im Trierer Museum kennen lernen,

durch sein reich ausgestattetes Geländer, an

dessen 112 Pfosten ehedem je ein Porträtkopf

von Römern und berühmten Griechen oder

Typen barbarischer Völkerschaften oder Ideal-

köpfe dargestellt waren.

Von den mit Köpfen geschmückten Pfosten,

welche man Hermen nennt, waren einige schon

in den Jahren 1841—1858 zufällig zum Vorschein

gekommen. Aber ihre Bedeutung blieb unver-

ständlich, bis das Trierer Provinzialmuseum dort

im Jahre 1891 eine umfangreiche, sehr lohnende

Ausgrabung vornahm. Erst damals wurde das

Bassin, dessen oberste Teile 80—130 cm unter

dem heutigen Erdboden lagen, entdeckt und

wurde festgestellt, dafs die Hermen zu seinem

Geländer gehörten. Das Bassin liegt mitten im

Dorfe, unmittelbar neben der Kirche. Sein öst-

liches Drittel wurde innerhalb des Beringes der

alten Burg, deren Eingangsthor noch heute einen

stattlichen Anblick gewährt, gefunden, das west-

liche Drittel kam auf dem freien Dorfplatz in

trefflichster Erhaltung zum Vorschein, während

die Mitte bei Anlage des Burggrabens schon

vor etwa 800 Jahren vollkommen zerstört

worden ist.

Die Römer fanden, wie die Ausgrabungen

ergeben haben, an dieser Stelle einen Teich vor,

der das von dem nahen Berge in grofsen Massen

herablaufende Wasser aufnahm. Sie wandelten

den Teich in ein Bassin um, indem sie die

Umfassungsmauer mit ihren sechs nischen-

förmigen Nebenbassins erbauten und als Unter-

grund des Wassers nicht den natürlichen Boden

beliefsen, der für Badezwecke zu unsauber war,

sondern eine solide Betonschicht über tief ein-

gerammte Pfähle legten (siehe S. 10).

Das stattliche Geländer wurde vermutlich

nicht gleich anfangs hergestellt. Wenigstens

kann man den Hermenpfosten entnehmen, dafs

sie aus Steinmaterial bestehen, welches ur-

sprünglich in anderer Weise verwendet ge-

wesen ist. Erst etwa um die Mitte des 2. Jahrh.

n. Chr. wird einem kunstsinnigen Besitzer der

Villa der Gedanke gekommen oder von einem

fahrenden Künstler nahegelegt worden sein, sich

diese grofsartige Hermengalerie zu beschaffen.

Abbildungen von berühmten Griechen und

Römern, von denen schon Varro ein Menschen-

alter vor Christi Geburt in seinen Imagines 700

Stücke veröffentlicht hatte, waren in Hermen

und Mosaiken im Altertum sehr beliebt; gerade

in jener Zeit aber verbreitete sich auch das

Interesse für realistische Darstellungen ethno-

graphischer Typen, wie die Barbarendarstellungen

an dem Tropaeum Trajani von Adamklissi, die

Trajansäule, etwas später die Marc Aurelsäule

und viele andere Monumente zeigen.

Sicherlich ist dies stattliche Geländer an

Ort und Stelle ausgeführt worden. Das ist von

vornherein bei einem so umfangreichen Werke

wahrscheinlich und wird durch die Benutzung

alten Materials zur Gewifsheit, denn solches

verwendet man nur dann, wenn man wenigstens

die Transportkosten profitiert. Ein Meister mit

vielen Gesellen, auch Lehrlingen, natürlich von

sehr ungleichem künstlerischem Können, wird

9

Das Bassin steht schon deswegen in unserer

Gegend einzig da, weil es unter freiem Himmel

errichtet ist und die gewaltige Ausdehnung von

58 m Länge zu 18 m Breite hat. Geradezu

Staunen erweckt es aber bei allen denen, die

seine Reste im Trierer Museum kennen lernen,

durch sein reich ausgestattetes Geländer, an

dessen 112 Pfosten ehedem je ein Porträtkopf

von Römern und berühmten Griechen oder

Typen barbarischer Völkerschaften oder Ideal-

köpfe dargestellt waren.

Von den mit Köpfen geschmückten Pfosten,

welche man Hermen nennt, waren einige schon

in den Jahren 1841—1858 zufällig zum Vorschein

gekommen. Aber ihre Bedeutung blieb unver-

ständlich, bis das Trierer Provinzialmuseum dort

im Jahre 1891 eine umfangreiche, sehr lohnende

Ausgrabung vornahm. Erst damals wurde das

Bassin, dessen oberste Teile 80—130 cm unter

dem heutigen Erdboden lagen, entdeckt und

wurde festgestellt, dafs die Hermen zu seinem

Geländer gehörten. Das Bassin liegt mitten im

Dorfe, unmittelbar neben der Kirche. Sein öst-

liches Drittel wurde innerhalb des Beringes der

alten Burg, deren Eingangsthor noch heute einen

stattlichen Anblick gewährt, gefunden, das west-

liche Drittel kam auf dem freien Dorfplatz in

trefflichster Erhaltung zum Vorschein, während

die Mitte bei Anlage des Burggrabens schon

vor etwa 800 Jahren vollkommen zerstört

worden ist.

Die Römer fanden, wie die Ausgrabungen

ergeben haben, an dieser Stelle einen Teich vor,

der das von dem nahen Berge in grofsen Massen

herablaufende Wasser aufnahm. Sie wandelten

den Teich in ein Bassin um, indem sie die

Umfassungsmauer mit ihren sechs nischen-

förmigen Nebenbassins erbauten und als Unter-

grund des Wassers nicht den natürlichen Boden

beliefsen, der für Badezwecke zu unsauber war,

sondern eine solide Betonschicht über tief ein-

gerammte Pfähle legten (siehe S. 10).

Das stattliche Geländer wurde vermutlich

nicht gleich anfangs hergestellt. Wenigstens

kann man den Hermenpfosten entnehmen, dafs

sie aus Steinmaterial bestehen, welches ur-

sprünglich in anderer Weise verwendet ge-

wesen ist. Erst etwa um die Mitte des 2. Jahrh.

n. Chr. wird einem kunstsinnigen Besitzer der

Villa der Gedanke gekommen oder von einem

fahrenden Künstler nahegelegt worden sein, sich

diese grofsartige Hermengalerie zu beschaffen.

Abbildungen von berühmten Griechen und

Römern, von denen schon Varro ein Menschen-

alter vor Christi Geburt in seinen Imagines 700

Stücke veröffentlicht hatte, waren in Hermen

und Mosaiken im Altertum sehr beliebt; gerade

in jener Zeit aber verbreitete sich auch das

Interesse für realistische Darstellungen ethno-

graphischer Typen, wie die Barbarendarstellungen

an dem Tropaeum Trajani von Adamklissi, die

Trajansäule, etwas später die Marc Aurelsäule

und viele andere Monumente zeigen.

Sicherlich ist dies stattliche Geländer an

Ort und Stelle ausgeführt worden. Das ist von

vornherein bei einem so umfangreichen Werke

wahrscheinlich und wird durch die Benutzung

alten Materials zur Gewifsheit, denn solches

verwendet man nur dann, wenn man wenigstens

die Transportkosten profitiert. Ein Meister mit

vielen Gesellen, auch Lehrlingen, natürlich von

sehr ungleichem künstlerischem Können, wird

9