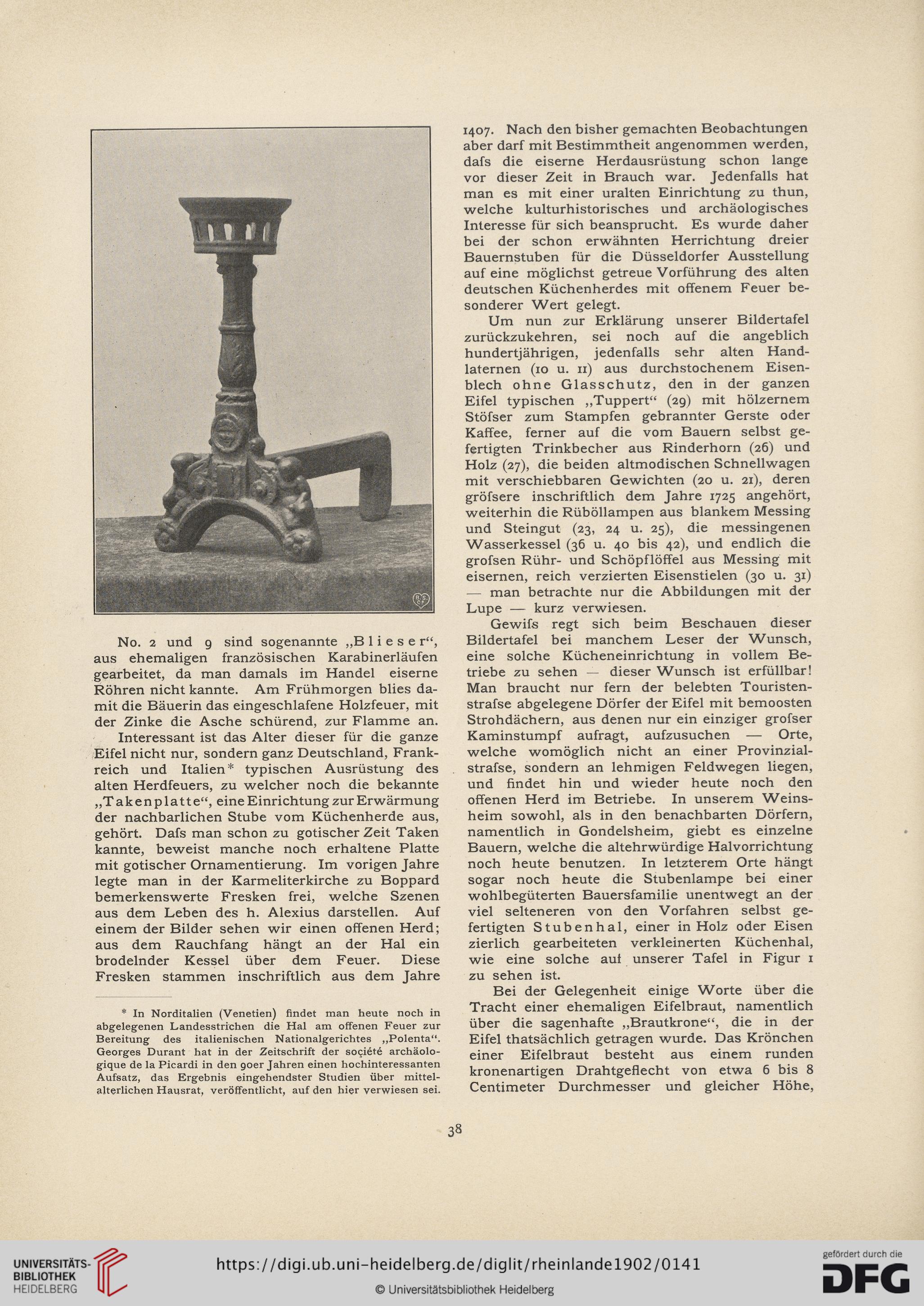

No. 2 und 9 sind sogenannte „B 1 i e s e r“,

aus ehemaligen französischen Karabinerläufen

gearbeitet, da man damals im Handel eiserne

Röhren nicht kannte. Am Frühmorgen blies da-

mit die Bäuerin das eingeschlafene Holzfeuer, mit

der Zinke die Asche schürend, zur Flamme an.

Interessant ist das Alter dieser für die ganze

Eifel nicht nur, sondern ganz Deutschland, Frank-

reich und Italien* typischen Ausrüstung des

alten Herdfeuers, zu welcher noch die bekannte

„T a k e n p 1 a 11 e“, eine Einrichtung zur Erwärmung

der nachbarlichen Stube vom Küchenherde aus,

gehört. Dafs man schon zu gotischer Zeit Taken

kannte, beweist manche noch erhaltene Platte

mit gotischer Ornamentierung. Im vorigen Jahre

legte man in der Karmeliterkirche zu Boppard

bemerkenswerte Fresken frei, welche Szenen

aus dem Leben des h. Alexius darstellen. Auf

einem der Bilder sehen wir einen offenen Herd;

aus dem Rauchfang hängt an der Hal ein

brodelnder Kessel über dem Feuer. Diese

Fresken stammen inschriftlich aus dem Jahre

* In Norditalien (Venetien) findet man heute noch in

abgelegenen Landesstrichen die Hal am offenen Feuer zur

Bereitung des italienischen Nationalgerichtes „Polenta“.

Georges Durant hat in der Zeitschrift der soqiete archäolo-

gique de la Picardi in den goerJahren einen hochinteressanten

Aufsatz, das Ergebnis eingehendster Studien über mittel-

alterlichen Hausrat, veröffentlicht, auf den hier verwiesen sei.

1407. Nach den bisher gemachten Beobachtungen

aber darf mit Bestimmtheit angenommen werden,

dafs die eiserne Herdausrüstung schon lange

vor dieser Zeit in Brauch war. Jedenfalls hat

man es mit einer uralten Einrichtung zu thun,

welche kulturhistorisches und archäologisches

Interesse für sich beansprucht. Es wurde daher

bei der schon erwähnten Herrichtung dreier

Bauernstuben für die Düsseldorfer Ausstellung

auf eine möglichst getreue Vorführung des alten

deutschen Küchenherdes mit offenem Feuer be-

sonderer Wert gelegt.

Um nun zur Erklärung unserer Bildertafel

zurückzukehren, sei noch auf die angeblich

hundertjährigen, jedenfalls sehr alten Hand-

laternen (10 u. 11) aus durchstochenem Eisen-

blech ohne Glasschutz, den in der ganzen

Eifel typischen „Tuppert“ (29) mit hölzernem

Stöfser zum Stampfen gebrannter Gerste oder

Kaffee, ferner auf die vom Bauern selbst ge-

fertigten Trinkbecher aus Rinderhorn (26) und

Holz (27), die beiden altmodischen Schnellwagen

mit verschiebbaren Gewichten (20 u. 21), deren

gröfsere inschriftlich dem Jahre 1725 angehört,

weiterhin die Rüböllampen aus blankem Messing

und Steingut (23, 24 u. 25), die messingenen

Wasserkessel (36 u. 40 bis 42), und endlich die

grofsen Rühr- und Schöpflöffel aus Messing mit

eisernen, reich verzierten Eisenstielen (30 u. 31)

— man betrachte nur die Abbildungen mit der

Lupe — kurz verwiesen.

Gewifs regt sich beim Beschauen dieser

Bildertafel bei manchem Leser der Wunsch,

eine solche Kücheneinrichtung in vollem Be-

triebe zu sehen — dieser Wunsch ist erfüllbar!

Man braucht nur fern der belebten Touristen-

strafse abgelegene Dörfer der Eifel mit bemoosten

Strohdächern, aus denen nur ein einziger grofser

Kaminstumpf aufragt, aufzusuchen — Orte,

welche womöglich nicht an einer Provinzial-

strafse, sondern an lehmigen Feldwegen liegen,

und findet hin und wieder heute noch den

offenen Herd im Betriebe. In unserem Weins-

heim sowohl, als in den benachbarten Dörfern,

namentlich in Gondelsheim, giebt es einzelne

Bauern, welche die altehrwürdige Haivorrichtung

noch heute benutzen. In letzterem Orte hängt

sogar noch heute die Stubenlampe bei einer

wohlbegüterten Bauersfamilie unentwegt an der

viel selteneren von den Vorfahren selbst ge-

fertigten Stubenhai, einer in Holz oder Eisen

zierlich gearbeiteten verkleinerten Küchenhai,

wie eine solche auf unserer Tafel in Figur 1

zu sehen ist.

Bei der Gelegenheit einige Worte über die

Tracht einer ehemaligen Eifelbraut, namentlich

über die sagenhafte „Brautkrone“, die in der

Eifel thatsächlich getragen wurde. Das Krönchen

einer Eifelbraut besteht aus einem runden

kronenartigen Drahtgeflecht von etwa 6 bis 8

Centimeter Durchmesser und gleicher Höhe,

38