hätte es verschlagen, wenn die Übereifrigen

keine überschäumenden Wegweiser-Broschüren

hätten schreiben können, welche mit dem halb-

mystischen Zeus des Phidias beginnen, den

höchstens die Archäologen und Philologen von

Münzen her kennen, den keine Kopie auf uns

gebracht. Himmel und Erde und die halbe

Weltgeschichte und noch etwas mehr werden

da zu Klingers Ruhm in Anspruch genommen,

ein Feuerwerk, das sein Werk für kurze Zeit

phantastisch beleuchtet, das er überdies gar

nicht nötig hat!

Freilich — Michel-Angelos „Moses“ kennt

diesen papierenen Schneefall von Erklärungen

auch — aber der hat einen Vorteil vor Klingers

Werk als Ganzes, er braucht solcherlei nicht.

Gerade er sei hier als ein Beispiel genannt, wie

sehr doch ein Künstler klug sein kann und viel-

gewandt, ein tiefer Empfinder und Philosoph, ja

ein geistvoller Sonettendichter, —aber als Künstler

stellt er sein Werk so hin, dafs man meint,

nun ja, so, eben so müsse es sein — und das

könne wohl auch ein anderer, kurzum, das was

mein Freund „dumm“ nannte.

Aber wenden wir uns auch gegen die Kunst-

philister, welche vom „nackten Kerl“ reden und

nach Kostüm schreien, als ob man nicht mehr,

ohne das Schneiderhandwerk in Anspruch zu

nehmen, reinmenschlichen Gedanken Ausdruck

geben dürfte, und gegen die „Kunstmufsmüssen-

Männer“, welche mit ihrer Schachtel herbei-

gelaufen kommen und zetern, dafs das Werk da

nicht hineinpasse. Die Häufung des Gedank-

lichen an diesem Werk, dafs es nicht zu einer

ganz konzentrierten abstrakten Einheit wurde, ist

sein grofser einziger Nachteil. Aber dasselbe

Gedankenhafte an ihm macht auch alle seine

Vorzüge aus. Echt deutsch ist dieser Hang zur

Idee, er lebt und ringt in der Klingerschen

Schöpfung, — und in Unversöhnlichkeit mit

starren Gesetzen der klassischen Form. Diese

Unversöhnlichkeit aber ist hier so grofs, der

Widerspruch so stark, die Eigenart uns so ver-

traut und allem Fremden so fremd, dafs es uns

die Hoffnung auf eine deutsche Bildhauer-

kunst geben kann. Darin ist dieser „Beethoven“

ein Fortschritt, — und einer der bedeutsamsten

seit Jahren. Hans Lücke.

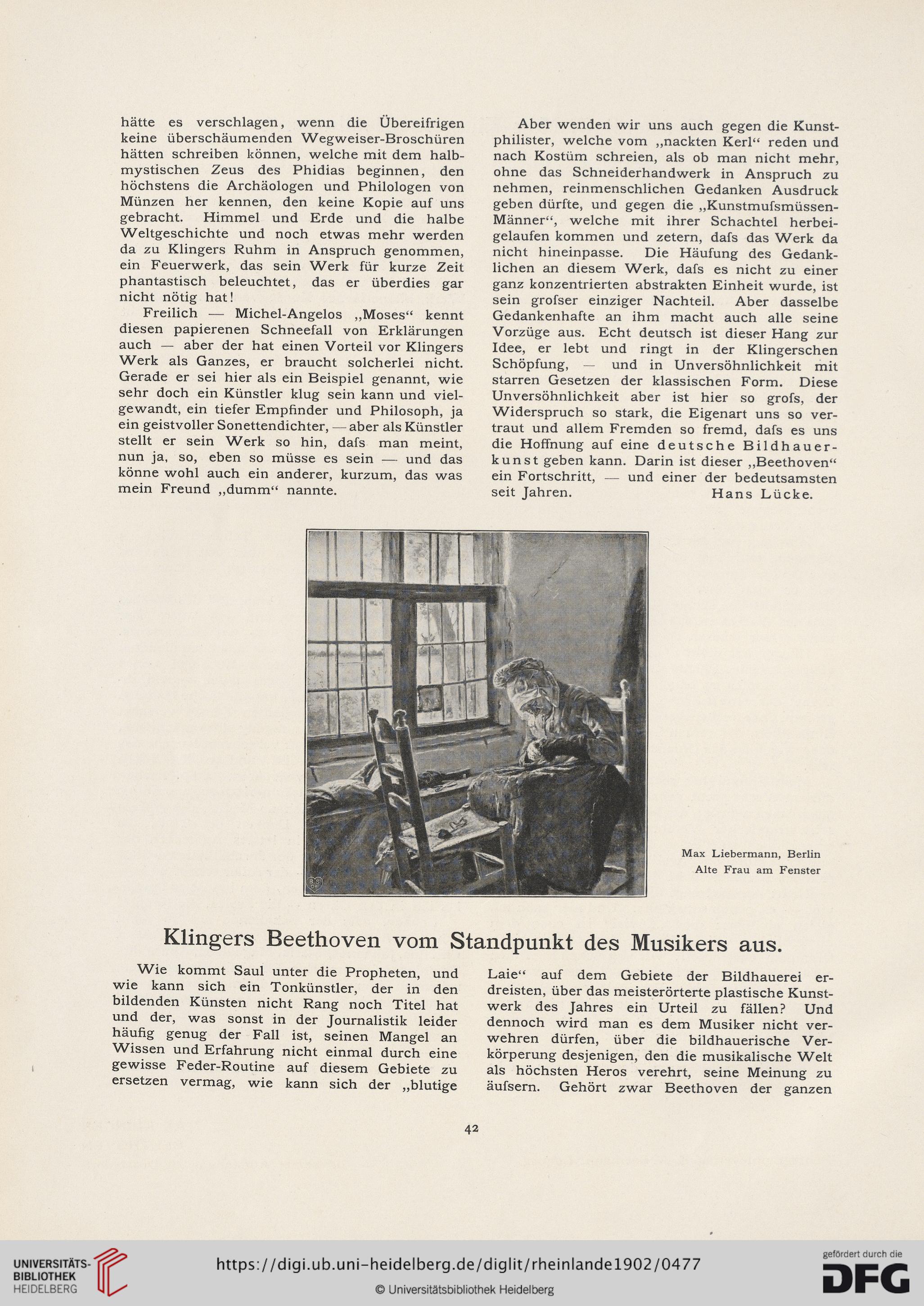

Max Liebermann, Berlin

Alte Frau am Fenster

Klingers Beethoven vom Standpunkt des Musikers aus.

Wie kommt Saul unter die Propheten, und

wie kann sich ein Tonkünstler, der in den

bildenden Künsten nicht Rang noch Titel hat

und der, was sonst in der Journalistik leider

häufig genug der Fall ist, seinen Mangel an

Wissen und Erfahrung nicht einmal durch eine

gewisse Feder-Routine auf diesem Gebiete zu

ersetzen vermag, wie kann sich der „blutige

Laie“ auf dem Gebiete der Bildhauerei er-

dreisten, über das meisterörterte plastische Kunst-

werk des Jahres ein Urteil zu fällen? Und

dennoch wird man es dem Musiker nicht ver-

wehren dürfen, über die bildhauerische Ver-

körperung desjenigen, den die musikalische Welt

als höchsten Heros verehrt, seine Meinung zu

äufsern. Gehört zwar Beethoven der ganzen

42

keine überschäumenden Wegweiser-Broschüren

hätten schreiben können, welche mit dem halb-

mystischen Zeus des Phidias beginnen, den

höchstens die Archäologen und Philologen von

Münzen her kennen, den keine Kopie auf uns

gebracht. Himmel und Erde und die halbe

Weltgeschichte und noch etwas mehr werden

da zu Klingers Ruhm in Anspruch genommen,

ein Feuerwerk, das sein Werk für kurze Zeit

phantastisch beleuchtet, das er überdies gar

nicht nötig hat!

Freilich — Michel-Angelos „Moses“ kennt

diesen papierenen Schneefall von Erklärungen

auch — aber der hat einen Vorteil vor Klingers

Werk als Ganzes, er braucht solcherlei nicht.

Gerade er sei hier als ein Beispiel genannt, wie

sehr doch ein Künstler klug sein kann und viel-

gewandt, ein tiefer Empfinder und Philosoph, ja

ein geistvoller Sonettendichter, —aber als Künstler

stellt er sein Werk so hin, dafs man meint,

nun ja, so, eben so müsse es sein — und das

könne wohl auch ein anderer, kurzum, das was

mein Freund „dumm“ nannte.

Aber wenden wir uns auch gegen die Kunst-

philister, welche vom „nackten Kerl“ reden und

nach Kostüm schreien, als ob man nicht mehr,

ohne das Schneiderhandwerk in Anspruch zu

nehmen, reinmenschlichen Gedanken Ausdruck

geben dürfte, und gegen die „Kunstmufsmüssen-

Männer“, welche mit ihrer Schachtel herbei-

gelaufen kommen und zetern, dafs das Werk da

nicht hineinpasse. Die Häufung des Gedank-

lichen an diesem Werk, dafs es nicht zu einer

ganz konzentrierten abstrakten Einheit wurde, ist

sein grofser einziger Nachteil. Aber dasselbe

Gedankenhafte an ihm macht auch alle seine

Vorzüge aus. Echt deutsch ist dieser Hang zur

Idee, er lebt und ringt in der Klingerschen

Schöpfung, — und in Unversöhnlichkeit mit

starren Gesetzen der klassischen Form. Diese

Unversöhnlichkeit aber ist hier so grofs, der

Widerspruch so stark, die Eigenart uns so ver-

traut und allem Fremden so fremd, dafs es uns

die Hoffnung auf eine deutsche Bildhauer-

kunst geben kann. Darin ist dieser „Beethoven“

ein Fortschritt, — und einer der bedeutsamsten

seit Jahren. Hans Lücke.

Max Liebermann, Berlin

Alte Frau am Fenster

Klingers Beethoven vom Standpunkt des Musikers aus.

Wie kommt Saul unter die Propheten, und

wie kann sich ein Tonkünstler, der in den

bildenden Künsten nicht Rang noch Titel hat

und der, was sonst in der Journalistik leider

häufig genug der Fall ist, seinen Mangel an

Wissen und Erfahrung nicht einmal durch eine

gewisse Feder-Routine auf diesem Gebiete zu

ersetzen vermag, wie kann sich der „blutige

Laie“ auf dem Gebiete der Bildhauerei er-

dreisten, über das meisterörterte plastische Kunst-

werk des Jahres ein Urteil zu fällen? Und

dennoch wird man es dem Musiker nicht ver-

wehren dürfen, über die bildhauerische Ver-

körperung desjenigen, den die musikalische Welt

als höchsten Heros verehrt, seine Meinung zu

äufsern. Gehört zwar Beethoven der ganzen

42