überbrückt sind, wie denn über dem ganzen

Stoff bereits der einende Gesichtspunkt in

majestätischem Zielbewufstsein thront, wie der

Spiegel, aus dem das Ganze wie ein einheit-

liches Zauberbild herausstrahlt, nur noch der

Beleuchtung bedarf. Die Stellung könnte nicht

anders sein: die vorgebeugte Haltung des Mannes,

welcher der Welt der schalen Mittelmäfsigkeit

zu entfliehen trachtet, um das künstlerische Ziel

in ungetrübter, unverkümmerter, unzerstreuter

Form anzuschauen, die Faust, die sich zusammen-

ballt, um den noch so spröden Stoff zu glätten,

die übereinandergeschlagenen Beine, die, weit

entfernt, der sonstigen nachlässig behaglichen

Träumerei zum Dolmetsch zu dienen, in diesem

Falle das Bild höchster Energieentfaltung nur

noch verstärken, die ganze etwas zusammenge-

kauerte Haltung: das ist fürwahr der Schöpfer

der Messe und der Neunten.

Der Adler ist zum Auffluge bereit. Anders

wie die zwei Raben Wotans, die, von ihm ge-

trennt, auffliegen, um ihm die Erfüllung des

Fluchs und die sich daran anknüpfende Feuer-

läuterung der sündigen Welt zu verkünden.

Dieser Adler ist Beethovens ständiger Gefährte,

das Symbol seiner Herrschermacht. Gewifs ist

er, wie die ganze Haltung Beethovens im Thron-

sessel, griechischem Zeus-Muster nachgebildet.

Aber bei der Beliebtheit des Adlers in unserer

Heraldik werden wir uns des griechischen Ur-

sprungszeugnisses des Adlers kaum bewufst,

und wenigstens die sitzende Stellung war ange-

sichts der Wahl des Augenblicks, in welchem

der Meister zu schildern war, die einzig mög-

liche. „Hinan“, raunt ihm der flugbereite Adler

zu, „in die Wolken, in den Äther, in dein Reich,

in das ich dich so oft geführt, um dort Schöneres

und Gewaltigeres zu schauen, als du je geschaut,

fernab von dieser Welt der Zerstreuung und

Mittelmäfsigkeit, die dich nur hindert, das, was

dich erfüllt, in reinster Form zu schauen. Dein

Zaubergewand, das sich um deine Kniee schmiegt,

wird sich zum sicheren Wolkenlager formen

und dich über die Lande geleiten. Hinan zum

Äther, wo die Sphären ihr ewiges, unvergleich-

liches Lied summen.“ Dieser Adler ist so viel-

sagend, so voll Tiefe und so voll naiv elemen-

taren Aufschwunges, dafs er als Kunstwerk

seinem Gebieter Beethoven durchaus ebenbürtig

ist. Aus dem Herrschafts-Attribut ist hier der

Träger des künstlerischen Aufschwunges, der

Leiter auf dem Wege der thatbereiten künst-

lerischen Gestaltung geworden.

Ist Beethoven, wie schon mehrmals ange-

deutet, hier weit mehr Prometheus als Zeus

trotz der äufserlich dem Zeus ähnlichen An-

ordnung, mehr der durch eiserne Willenskraft

und das Gefühl der höchsten Anspannungs-

fähigkeit seiner Kräfte hervorragende Mensch,

als der in ruhigem Machtgefühl waltende Heroe,

so büfst er freilich an eigner Machtvollkommen-

heit dadurch ein, dafs er des Adlers bedarf, um

ins Gebiet des Ideals hinaufzuschweben. Dennoch

wird keiner, der den Adler beobachtet und be-

griffen hat, ihn missen wollen.

Der Adler raunt dem Meister zu: „Entflieh

der Welt!“ und insofern die fünf Genienköpfe

auf dem kunstvollen Ornament-Band um den

Thron diese Welt versinnbildlichen, aber auch

insofern sie die Aufgabe inspirierender Stimmen

(wie vielfach behauptet wird) erfüllen sollen,

so oder so beginnen bei ihnen die Einwände,

die gegen den Klingerschen Beethoven als Ge-

samtkunstwerk auch vom musikalischen Stand-

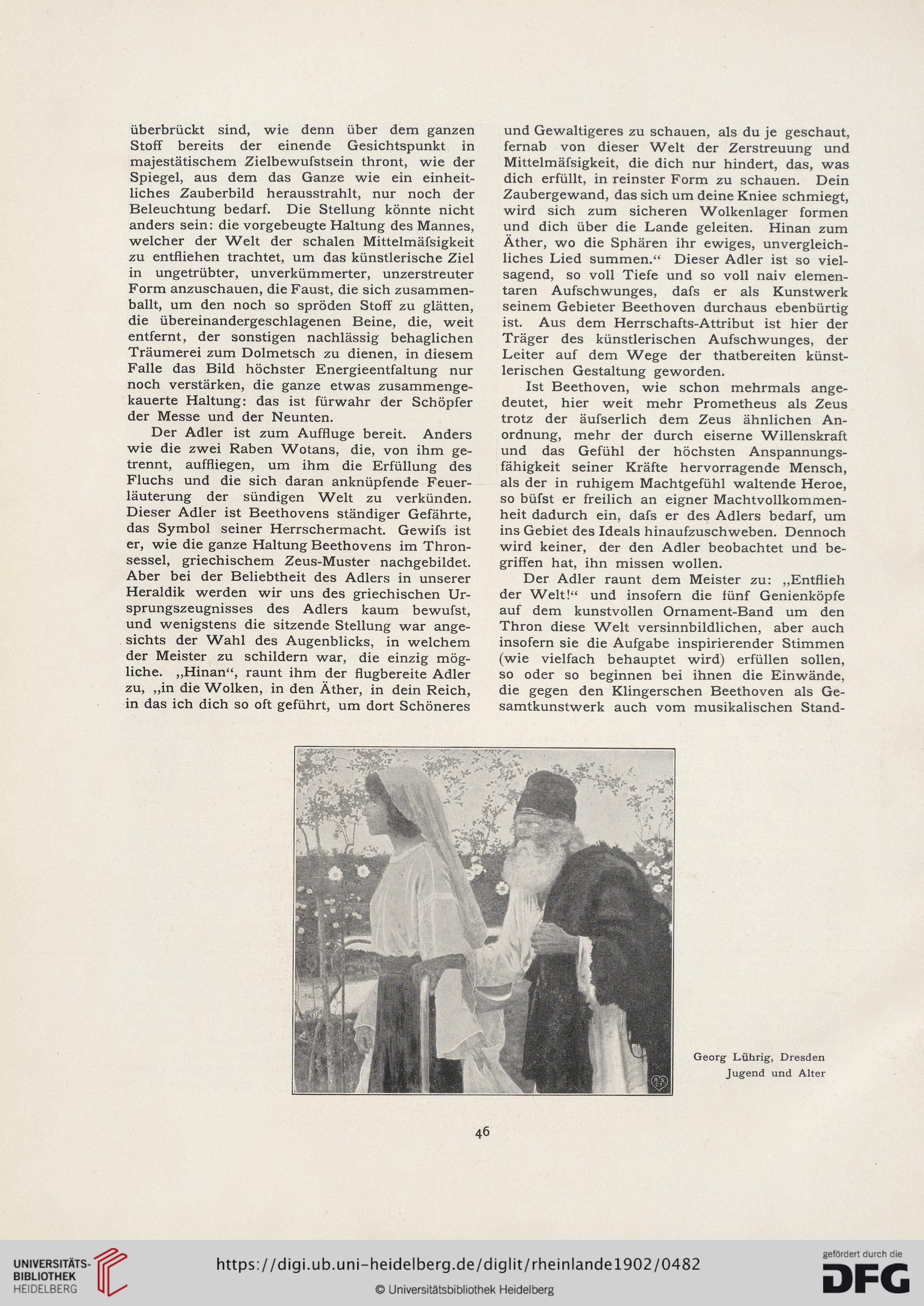

Georg Lührig, Dresden

Jugend und Alter

46

Stoff bereits der einende Gesichtspunkt in

majestätischem Zielbewufstsein thront, wie der

Spiegel, aus dem das Ganze wie ein einheit-

liches Zauberbild herausstrahlt, nur noch der

Beleuchtung bedarf. Die Stellung könnte nicht

anders sein: die vorgebeugte Haltung des Mannes,

welcher der Welt der schalen Mittelmäfsigkeit

zu entfliehen trachtet, um das künstlerische Ziel

in ungetrübter, unverkümmerter, unzerstreuter

Form anzuschauen, die Faust, die sich zusammen-

ballt, um den noch so spröden Stoff zu glätten,

die übereinandergeschlagenen Beine, die, weit

entfernt, der sonstigen nachlässig behaglichen

Träumerei zum Dolmetsch zu dienen, in diesem

Falle das Bild höchster Energieentfaltung nur

noch verstärken, die ganze etwas zusammenge-

kauerte Haltung: das ist fürwahr der Schöpfer

der Messe und der Neunten.

Der Adler ist zum Auffluge bereit. Anders

wie die zwei Raben Wotans, die, von ihm ge-

trennt, auffliegen, um ihm die Erfüllung des

Fluchs und die sich daran anknüpfende Feuer-

läuterung der sündigen Welt zu verkünden.

Dieser Adler ist Beethovens ständiger Gefährte,

das Symbol seiner Herrschermacht. Gewifs ist

er, wie die ganze Haltung Beethovens im Thron-

sessel, griechischem Zeus-Muster nachgebildet.

Aber bei der Beliebtheit des Adlers in unserer

Heraldik werden wir uns des griechischen Ur-

sprungszeugnisses des Adlers kaum bewufst,

und wenigstens die sitzende Stellung war ange-

sichts der Wahl des Augenblicks, in welchem

der Meister zu schildern war, die einzig mög-

liche. „Hinan“, raunt ihm der flugbereite Adler

zu, „in die Wolken, in den Äther, in dein Reich,

in das ich dich so oft geführt, um dort Schöneres

und Gewaltigeres zu schauen, als du je geschaut,

fernab von dieser Welt der Zerstreuung und

Mittelmäfsigkeit, die dich nur hindert, das, was

dich erfüllt, in reinster Form zu schauen. Dein

Zaubergewand, das sich um deine Kniee schmiegt,

wird sich zum sicheren Wolkenlager formen

und dich über die Lande geleiten. Hinan zum

Äther, wo die Sphären ihr ewiges, unvergleich-

liches Lied summen.“ Dieser Adler ist so viel-

sagend, so voll Tiefe und so voll naiv elemen-

taren Aufschwunges, dafs er als Kunstwerk

seinem Gebieter Beethoven durchaus ebenbürtig

ist. Aus dem Herrschafts-Attribut ist hier der

Träger des künstlerischen Aufschwunges, der

Leiter auf dem Wege der thatbereiten künst-

lerischen Gestaltung geworden.

Ist Beethoven, wie schon mehrmals ange-

deutet, hier weit mehr Prometheus als Zeus

trotz der äufserlich dem Zeus ähnlichen An-

ordnung, mehr der durch eiserne Willenskraft

und das Gefühl der höchsten Anspannungs-

fähigkeit seiner Kräfte hervorragende Mensch,

als der in ruhigem Machtgefühl waltende Heroe,

so büfst er freilich an eigner Machtvollkommen-

heit dadurch ein, dafs er des Adlers bedarf, um

ins Gebiet des Ideals hinaufzuschweben. Dennoch

wird keiner, der den Adler beobachtet und be-

griffen hat, ihn missen wollen.

Der Adler raunt dem Meister zu: „Entflieh

der Welt!“ und insofern die fünf Genienköpfe

auf dem kunstvollen Ornament-Band um den

Thron diese Welt versinnbildlichen, aber auch

insofern sie die Aufgabe inspirierender Stimmen

(wie vielfach behauptet wird) erfüllen sollen,

so oder so beginnen bei ihnen die Einwände,

die gegen den Klingerschen Beethoven als Ge-

samtkunstwerk auch vom musikalischen Stand-

Georg Lührig, Dresden

Jugend und Alter

46