jajirg. VI, Nr. 1 vom 3. Januar 1932

DIE WELTKUNST

(Fortsetzung von Seite i)

^Vie verlautet, schweben wegen des Blauen

Biamanten und anderer Stücke noch Verhand-

lungen, die vor dem Abschluß stehen.

Erfolg begleitet. Sie erregte in hohem Maße

das Interesse der Sammler, so daß mehrere

Gemälde und graphische Blätter für Schweizer

Privatsammlungen erworben wurden.

Sammlung E. Latil

Paris, Nachb. 14. Dez.

(Vorb. in Nr. 50, S. 2)

Auf der Versteigerung E. Latil, die durch

Mc A. Bellier und M. J. Hessel im Hotel

Drouot durchgeführt wurde, erzielten die hoch-

Max Pechstein

Max Pechstein wurde am 31. Dezember 1931

50 Jahre. Dem Kreise der „Brücke“ einstmals

angehörend, der in der Zeit vor dem Kriege

dem deutschen Expressionismus zum Durch-

bruch verholfen, gilt er für sehr viele als sein

charakteristischer Ver-

treter. Von einfacher

Herkunft, ein Berg-

arbeiterssohn aus Sach-

sen, hat er nie die Ver-

bindung mit der Erde

verloren, wiewohl er

seit Jahrzehnten den

Hauptteil des Jahres

in der Großstadt ver-

bringt. Immer sind es

die einfachen, starken

Äußerungen einer un-

gebrochenen Natur, die

seine Vorstellungswelt

befruchten: das Leben

der Fischer an der

Wasserkante und das

naive Dasein der Ein-

geborenen auf den In-

seln der Südsee. In

einer unendlichen Fülle

von Gemälden, Aqua-

rellen und Graphiken

hat er diese Dinge ge-

schildert, nicht immer

gleich gut, aber immer

saftig, voll Leben und

mit einer Handschrift,

die das Produkt einer

starken, sich selbst

getreuen Persönlich-

keit ist.

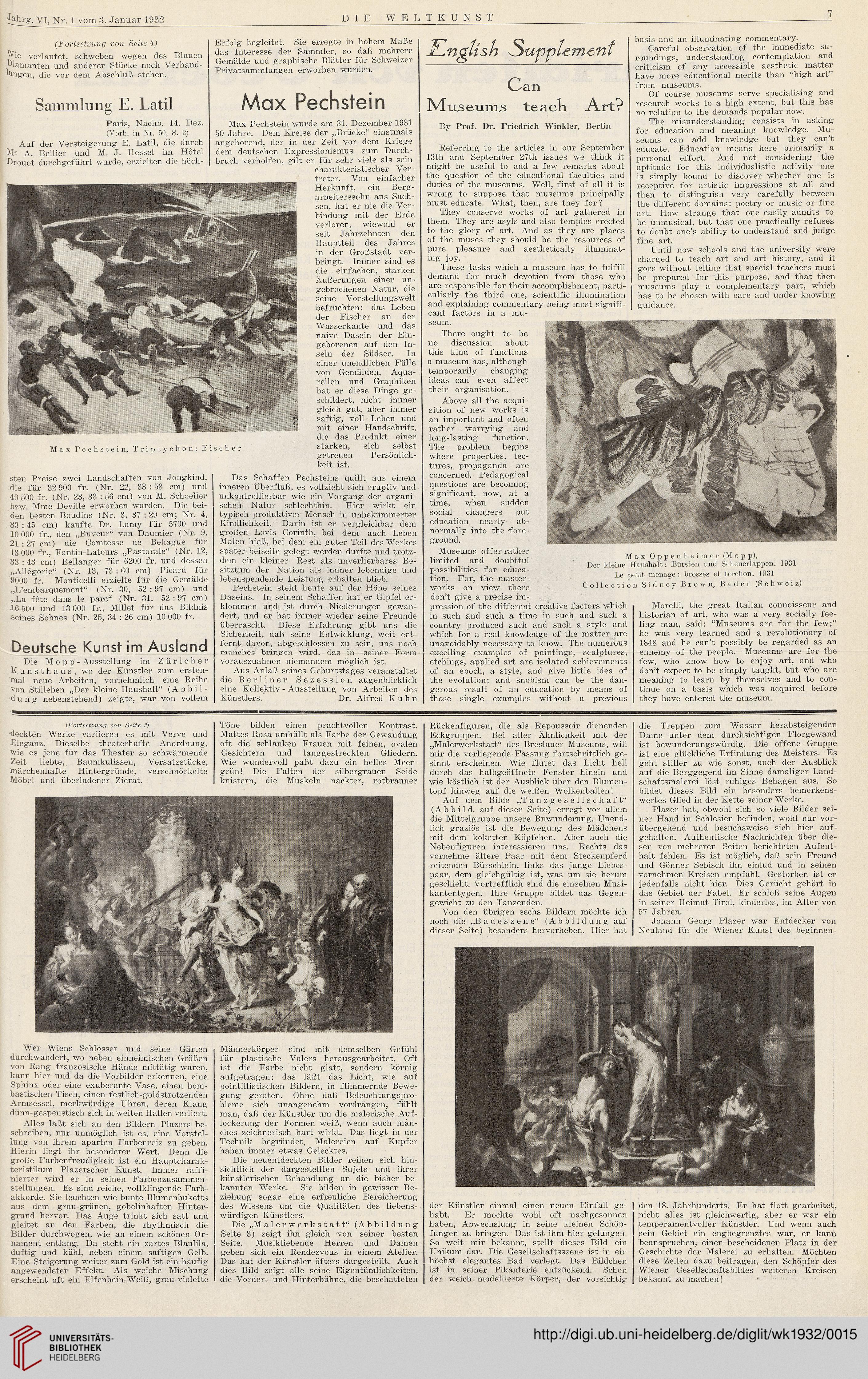

Max Pechstein, Triptychon: Fischer

sten Preise zwei Landschaften von Jongkind,

die für 32 900 fr. (Nr. 22, 33:53 cm) und

40 500 fr. (Nr. 23, 33 : 56 cm) von M. Schoeller

bzw. Mme Deville erworben wurden. Die bei-

den besten Boudins (Nr. 3, 37 : 29 cm; Nr. 4,

33 :45 cm) kaufte Dr. Lamy für 5700 und

10 000 fr., den „Buveur“ von Daumier (Nr. 9,

21 :27 cm) die Comtesse de Behague für

13 000 fr., Fantin-Latours „Pastorale“ (Nr. 12,

33 :43 cm) Bellanger für 6200 fr. und dessen

„Allegorie“ (Nr. 13, 73 :60 cm) Picard für

9000 fr. Monticelli erzielte für die Gemälde

„L’embarquement“ (Nr. 30, 52 :97 cm) und

„La fete dans le parc“ (Nr. 31, 52 :97 cm)

16 500 und 13 000 fr., Millet für das Bildnis

seines Sohnes (Nr. 25, 34 : 26 cm) 10 000 fr.

Deutsche Kunst im Ausland

Die Mopp- Ausstellung im Züricher

Kunsthaus, wo der Künstler zum ersten-

mal neue Arbeiten, vornehmlich eine Reihe

von Stilleben „Der kleine Haushalt“ (Abbil-

dung nebenstehend) zeigte, war von vollem

Das Schaffen Pechsteins quillt aus einem

inneren Überfluß, es vollzieht sich eruptiv und

unkontrollierbar wie ein Vorgang der organi-

schen Natur schlechthin. Hier wirkt ein

typisch produktiver Mensch in unbekümmerter

Kindlichkeit. Darin ist er vergleichbar dem

großen Lovis Corinth, bei dem auch Leben

Malen hieß, bei dem ein guter Teil des Werkes

später beiseite gelegt werden durfte und trotz-

dem ein kleiner Rest als unverlierbares Be-

sitztum der Nation als immer lebendige und

lebenspendende Leistung erhalten blieb.

Pechstein steht heute auf der Höhe seines

Daseins. In seinem Schaffen hat er Gipfel er-

klommen und ist durch Niederungen gewan-

dert, und er hat immer wieder seine Freunde

überrascht. Diese Erfahrung gibt uns die

Sicherheit, daß seine Entwicklung, weit ent-

fernt davon, abgeschlossen zu sein, uns noch

manches bringen wird, das in seiner Form

vorauszuahnen niemandem möglich ist.

Aus Anlaß seines Geburtstages veranstaltet

die Berliner Sezession augenblicklich

eine Kollektiv - Ausstellung von Arbeiten des

Künstlers. Dr. Alfred Kuhn

to be

about

Morelli, the great Italian connoisseur and

historian of art, who was a very socially fee-

ling man, said: "Museums are for the few;“

he was very learned and a revolutionary of

1848 and he can’t possibly be regarded as an

ennemy of the people. Museums are for the

few, who know how to enjoy art, and who

don’t expect to be simply taught, but who are

meaning to learn by themselves and to con-

tinue on a basis which was acquired before

they have entered the museum.

There ought

no discussion

this kind of functions

a museum has, although

temporarily changing

ideas can even affect

their Organisation.

Above all the acqui-

sition of new works is

an important and offen

rather worrying and

long-Iasting function.

The problem begins

where properties, lec-

tures, Propaganda are

concerned. Pedagogical

questions are becoming

significant, now, at a

time, when sudden

social changers put

education nearly ab-

normally into the fore-

ground.

Museums offer rather

limited and doubtfui

possibilities for educa¬

tion. For, the master-

works on view there

don’t give a precise Im-

pression of the different Creative factors which

in such and such a time in such and such a

country produced such and such a style and

which for a real knowledge of the matter are

unavoidably necessary to know. The numerous

excelling examplcs of paintings, sculptures,

etchings, applied art are isolated achievements

of an epoch, a style, and give little idea of

the evolution; and snobism can be the dan-

gerous result of an education by means of

those single examples without a previous

Max Oppenheimer (Mopp),

Der kleine Haushalt: Bürsten und Scheuerlappen. 1931

Le petit menage : brosses et torchon. 1931

Collection Sidney Brown, Baden (Schweiz)

basis and an illuminating commentary.

Careful observation of the immediate su-

roundings, understanding contemplation and

criticism of any accessible aesthetic matter

have more educational merits than “high art”

from museums.

Of course museums serve specialising and

research works to a high extent, but this has

no relation to the demands populär now.

The misunderstanding consists in asking

for education and meaning knowledge. Mu-

seums can add knowledge but they can’t

educate. Education means here primarily a

personal effort. And not considering the

aptitude for this individualistic activity one

is simply bound to discover whether one is

receptive for artistic impressions at all and

then to distinguish very carefully between

the different domains: poetry or music or fine

art. How stränge that one easily admits to

be unmusical, but that one practically refuses

to doubt one’s ability to understand and judge

fine art.

Until now schools and the university were

charged to teach art and art history, and it

goes without telling that special teachers must

be prepared for this purpose, and that then

museums play a complementary part, which

has to be chosen with care and under knowing

guidance.

Hn^lish Supplement

Can

Museums teach Art?

By Prof. Dr. Friedrich Winkler, Berlin

Referring to the articles in our September

13th and September 27th issues we think it

might be useful to add a few remarks about

the question of the educational faculties and

duties of the museums. Well, first of all it is

wrong to suppose that museums principally

must educate. What, then, are they for?

They conserve works of art gathered in

them. They are asyls and also temples erected

to the glory of art. And as they are places

of the muses they should be the resources of

pure pleasure and aesthetically illuminat-

ing joy.

These tasks which a museum has to fulfill

demand for much devotion from those who

are responsible for their accomplishment, parti-

culiarly the third one, scientific Illumination

and explaining commentary being most signifi-

cant factors in a mu¬

seum.

{Fortsetzung von Seite 3)

deckten Werke variieren es mit Verve und

Eleganz. Dieselbe theaterhafte Anordnung,

wie es jene für das Theater so schwärmende

Zeit liebte, Baumkulissen, Versatzstücke,

märchenhafte Hintergründe, verschnörkelte

Möbel und überladener Zierat.

Töne bilden einen prachtvollen Kontrast.

Mattes Rosa umhüllt als Farbe der Gewandung

oft die schlanken Frauen mit feinen, ovalen

Gesichtern und langgestreckten Gliedern.

Wie wundervoll paßt dazu ein helles Meer-

grün! Die Falten der silbergrauen Seide

knistern, die Muskeln nackter, rotbrauner

Wer Wiens Schlösser und seine Gärten

durchwandert, wo neben einheimischen Größen

von Rang französische Hände mittätig waren,

kann hier und da die Vorbilder erkennen, eine

Sphinx oder eine exuberante Vase, einen bom-

bastischen Tisch, einen festlich-goldstrotzenden

Armsessel, merkwürdige Uhren, deren Klang

dünn-gespenstisch sich in weiten Hallen verliert.

Alles läßt sich an den Bildern Plazers be-

schreiben, nur unmöglich ist es, eine Vorstel-

lung von ihrem aparten Farbenreiz zu geben.

Hierin liegt ihr besonderer Wert. Denn die

große Farbenfreudigkeit ist ein Hauptcharak-

teristikum Plazerscher Kunst. Immer raffi-

nierter wird er in seinen Farbenzusammen-

stellungen. Es sind reiche, vollklingende Farb-

akkorde. Sie leuchten wie bunte Blumenbuketts

aus dem grau-grünen, gobelinhaften Hinter-

grund hervor. Das Auge trinkt sich satt und

gleitet an den Farben, die rhythmisch die

Bilder durchwogen, wie an einem schönen Or-

nament entlang. Da steht ein zartes Blaulila,

duftig und kühl, neben einem saftigen Gelb.

Eine Steigerung weiter zum Gold ist ein häufig

angewendeter Effekt. Als weiche Mischung

erscheint oft ein Elfenbein-Weiß, grau-violette

Männerkörper sind mit demselben Gefühl

für plastische Valers herausgearbeitet. Oft

ist die Farbe nicht glatt, sondern körnig

auf getragen; das läßt das Licht, wie auf

pointillistischen Bildern, in flimmernde Bewe-

gung geraten. Ohne daß Beleuchtungspro-

bleme sich unangenehm vordrängen, fühlt

man, daß der Künstler um die malerische Auf-

lockerung der Formen weiß, wenn auch man-

ches zeichnerisch hart wirkt. Das liegt in der

Technik begründet, Malereien auf Kupfer

haben immer etwas Gelecktes.

Die neuentdeckten Bilder reihen sich hin-

sichtlich der dargestellten Sujets und ihrer

künstlerischen Behandlung an die bisher be-

kannten Werke. Sie bilden in gewisser Be-

ziehung sogar eine erfreuliche Bereicherung

des Wissens um die Qualitäten des liebens-

würdigen Künstlers.

Die „M aler Werkstatt“ (Abbildung

Seite 3) zeigt ihn gleich von seiner besten

Seite. Musikliebende Herren und Damen

geben sich ein Rendezvous in einem Atelier.

Das hat der Künstler öfters dargestellt. Auch

dies Bild zeigt alle seine Eigentümlichkeiten,

die Vorder- und Hinterbühne, die beschatteten

Rückenfiguren, die als Repoussoir dienenden

Eckgruppen. Bei aller Ähnlichkeit mit der

„Malerwerkstatt“ des Breslauer Museums, will

mir die vorliegende Fassung fortschrittlich ge-

sinnt erscheinen. Wie flutet das Licht hell

durch das halbgeöffnete Fenster hinein und

wie köstlich ist der Ausblick über den Blumen-

topf hinweg auf die weißen Wolkenballen!

Auf dem Bilde „Tanzgesellschaft“

(Abbild, auf dieser Seite) erregt vor allem

die Mittelgruppe unsere Bnwunderung. Unend-

lich graziös ist die Bewegung des Mädchens

mit dem koketten Köpfchen. Aber auch die

Nebenfiguren interessieren uns. Rechts das

vornehme ältere Paar mit dem Steckenpferd

reitenden Bürschlein, links das junge Liebes-

paar, dem gleichgültig ist, was um sie herum

geschieht. Vortrefflich sind die einzelnen Musi-

kantentypen. Ihre Gruppe bildet das Gegen-

gewicht zu den Tanzenden.

Von den übrigen sechs Bildern möchte ich

noch die „Badeszene“ (Abbildung auf

dieser Seite) besonders hervorheben. Hier hat

die Treppen zum Wasser herabsteigenden

Dame unter dem durchsichtigen Florgewand

ist bewunderungswürdig. Die offene Gruppe

ist eine glückliche Erfindung des Meisters. Es

geht stiller zu wie sonst, auch der Ausblick

auf die Berggegend im Sinne damaliger Land-

schaftsmalerei löst ruhiges Behagen aus. So

bildet dieses Bild ein besonders bemerkens-

wertes Glied in der Kette seiner Werke.

Plazer hat, obwohl sich so viele Bilder sei-

ner Hand in Schlesien befinden, wohl nur vor-

übergehend und besuchsweise sich hier auf-

gehalten. Authentische Nachrichten über die-

sen von mehreren Seiten berichteten Aufent-

halt fehlen. Es ist möglich, daß sein Freund

und Gönner Sebisch ihn einlud und in seinen

vornehmen Kreisen empfahl. Gestorben ist er

jedenfalls nicht hier. Dies Gerücht gehört in

das Gebiet der Fabel. Er schloß seine Augen

in seiner Heimat Tirol, kinderlos, im Alter von

57 Jahren.

Johann Georg Plazer war Entdecker von

Neuland für die Wienei- Kunst des beginnen-

der Künstler einmal einen neuen Einfall ge-

habt. Er mochte wohl oft nachgesonnen

haben, Abwechslung in seine kleinen Schöp-

fungen zu bringen. Das ist ihm hier gelungen

So weit mir bekannt, stellt dieses Bild ein

Unikum dar. Die Gesellschaftsszene ist in eir

höchst elegantes Bad verlegt. Das Bildchen

ist in seiner Pikanterie entzückend. Schon

der weich modellierte Körper, der vorsichtig

den 18. Jahrhunderts. Er hat flott gearbeitet,

nicht alles ist gleichwertig, aber er war ein

temperamentvoller Künstler. Und wenn auch

sein Gebiet ein engbegrenztes war, er kann

beanspruchen, einen bescheidenen Platz in der

Geschichte der Malerei zu erhalten. Möchten

diese Zeilen dazu beitragen, den Schöpfer des

Wiener Gesellschaftsbildes weiteren Kreisen

bekannt zu machen!

DIE WELTKUNST

(Fortsetzung von Seite i)

^Vie verlautet, schweben wegen des Blauen

Biamanten und anderer Stücke noch Verhand-

lungen, die vor dem Abschluß stehen.

Erfolg begleitet. Sie erregte in hohem Maße

das Interesse der Sammler, so daß mehrere

Gemälde und graphische Blätter für Schweizer

Privatsammlungen erworben wurden.

Sammlung E. Latil

Paris, Nachb. 14. Dez.

(Vorb. in Nr. 50, S. 2)

Auf der Versteigerung E. Latil, die durch

Mc A. Bellier und M. J. Hessel im Hotel

Drouot durchgeführt wurde, erzielten die hoch-

Max Pechstein

Max Pechstein wurde am 31. Dezember 1931

50 Jahre. Dem Kreise der „Brücke“ einstmals

angehörend, der in der Zeit vor dem Kriege

dem deutschen Expressionismus zum Durch-

bruch verholfen, gilt er für sehr viele als sein

charakteristischer Ver-

treter. Von einfacher

Herkunft, ein Berg-

arbeiterssohn aus Sach-

sen, hat er nie die Ver-

bindung mit der Erde

verloren, wiewohl er

seit Jahrzehnten den

Hauptteil des Jahres

in der Großstadt ver-

bringt. Immer sind es

die einfachen, starken

Äußerungen einer un-

gebrochenen Natur, die

seine Vorstellungswelt

befruchten: das Leben

der Fischer an der

Wasserkante und das

naive Dasein der Ein-

geborenen auf den In-

seln der Südsee. In

einer unendlichen Fülle

von Gemälden, Aqua-

rellen und Graphiken

hat er diese Dinge ge-

schildert, nicht immer

gleich gut, aber immer

saftig, voll Leben und

mit einer Handschrift,

die das Produkt einer

starken, sich selbst

getreuen Persönlich-

keit ist.

Max Pechstein, Triptychon: Fischer

sten Preise zwei Landschaften von Jongkind,

die für 32 900 fr. (Nr. 22, 33:53 cm) und

40 500 fr. (Nr. 23, 33 : 56 cm) von M. Schoeller

bzw. Mme Deville erworben wurden. Die bei-

den besten Boudins (Nr. 3, 37 : 29 cm; Nr. 4,

33 :45 cm) kaufte Dr. Lamy für 5700 und

10 000 fr., den „Buveur“ von Daumier (Nr. 9,

21 :27 cm) die Comtesse de Behague für

13 000 fr., Fantin-Latours „Pastorale“ (Nr. 12,

33 :43 cm) Bellanger für 6200 fr. und dessen

„Allegorie“ (Nr. 13, 73 :60 cm) Picard für

9000 fr. Monticelli erzielte für die Gemälde

„L’embarquement“ (Nr. 30, 52 :97 cm) und

„La fete dans le parc“ (Nr. 31, 52 :97 cm)

16 500 und 13 000 fr., Millet für das Bildnis

seines Sohnes (Nr. 25, 34 : 26 cm) 10 000 fr.

Deutsche Kunst im Ausland

Die Mopp- Ausstellung im Züricher

Kunsthaus, wo der Künstler zum ersten-

mal neue Arbeiten, vornehmlich eine Reihe

von Stilleben „Der kleine Haushalt“ (Abbil-

dung nebenstehend) zeigte, war von vollem

Das Schaffen Pechsteins quillt aus einem

inneren Überfluß, es vollzieht sich eruptiv und

unkontrollierbar wie ein Vorgang der organi-

schen Natur schlechthin. Hier wirkt ein

typisch produktiver Mensch in unbekümmerter

Kindlichkeit. Darin ist er vergleichbar dem

großen Lovis Corinth, bei dem auch Leben

Malen hieß, bei dem ein guter Teil des Werkes

später beiseite gelegt werden durfte und trotz-

dem ein kleiner Rest als unverlierbares Be-

sitztum der Nation als immer lebendige und

lebenspendende Leistung erhalten blieb.

Pechstein steht heute auf der Höhe seines

Daseins. In seinem Schaffen hat er Gipfel er-

klommen und ist durch Niederungen gewan-

dert, und er hat immer wieder seine Freunde

überrascht. Diese Erfahrung gibt uns die

Sicherheit, daß seine Entwicklung, weit ent-

fernt davon, abgeschlossen zu sein, uns noch

manches bringen wird, das in seiner Form

vorauszuahnen niemandem möglich ist.

Aus Anlaß seines Geburtstages veranstaltet

die Berliner Sezession augenblicklich

eine Kollektiv - Ausstellung von Arbeiten des

Künstlers. Dr. Alfred Kuhn

to be

about

Morelli, the great Italian connoisseur and

historian of art, who was a very socially fee-

ling man, said: "Museums are for the few;“

he was very learned and a revolutionary of

1848 and he can’t possibly be regarded as an

ennemy of the people. Museums are for the

few, who know how to enjoy art, and who

don’t expect to be simply taught, but who are

meaning to learn by themselves and to con-

tinue on a basis which was acquired before

they have entered the museum.

There ought

no discussion

this kind of functions

a museum has, although

temporarily changing

ideas can even affect

their Organisation.

Above all the acqui-

sition of new works is

an important and offen

rather worrying and

long-Iasting function.

The problem begins

where properties, lec-

tures, Propaganda are

concerned. Pedagogical

questions are becoming

significant, now, at a

time, when sudden

social changers put

education nearly ab-

normally into the fore-

ground.

Museums offer rather

limited and doubtfui

possibilities for educa¬

tion. For, the master-

works on view there

don’t give a precise Im-

pression of the different Creative factors which

in such and such a time in such and such a

country produced such and such a style and

which for a real knowledge of the matter are

unavoidably necessary to know. The numerous

excelling examplcs of paintings, sculptures,

etchings, applied art are isolated achievements

of an epoch, a style, and give little idea of

the evolution; and snobism can be the dan-

gerous result of an education by means of

those single examples without a previous

Max Oppenheimer (Mopp),

Der kleine Haushalt: Bürsten und Scheuerlappen. 1931

Le petit menage : brosses et torchon. 1931

Collection Sidney Brown, Baden (Schweiz)

basis and an illuminating commentary.

Careful observation of the immediate su-

roundings, understanding contemplation and

criticism of any accessible aesthetic matter

have more educational merits than “high art”

from museums.

Of course museums serve specialising and

research works to a high extent, but this has

no relation to the demands populär now.

The misunderstanding consists in asking

for education and meaning knowledge. Mu-

seums can add knowledge but they can’t

educate. Education means here primarily a

personal effort. And not considering the

aptitude for this individualistic activity one

is simply bound to discover whether one is

receptive for artistic impressions at all and

then to distinguish very carefully between

the different domains: poetry or music or fine

art. How stränge that one easily admits to

be unmusical, but that one practically refuses

to doubt one’s ability to understand and judge

fine art.

Until now schools and the university were

charged to teach art and art history, and it

goes without telling that special teachers must

be prepared for this purpose, and that then

museums play a complementary part, which

has to be chosen with care and under knowing

guidance.

Hn^lish Supplement

Can

Museums teach Art?

By Prof. Dr. Friedrich Winkler, Berlin

Referring to the articles in our September

13th and September 27th issues we think it

might be useful to add a few remarks about

the question of the educational faculties and

duties of the museums. Well, first of all it is

wrong to suppose that museums principally

must educate. What, then, are they for?

They conserve works of art gathered in

them. They are asyls and also temples erected

to the glory of art. And as they are places

of the muses they should be the resources of

pure pleasure and aesthetically illuminat-

ing joy.

These tasks which a museum has to fulfill

demand for much devotion from those who

are responsible for their accomplishment, parti-

culiarly the third one, scientific Illumination

and explaining commentary being most signifi-

cant factors in a mu¬

seum.

{Fortsetzung von Seite 3)

deckten Werke variieren es mit Verve und

Eleganz. Dieselbe theaterhafte Anordnung,

wie es jene für das Theater so schwärmende

Zeit liebte, Baumkulissen, Versatzstücke,

märchenhafte Hintergründe, verschnörkelte

Möbel und überladener Zierat.

Töne bilden einen prachtvollen Kontrast.

Mattes Rosa umhüllt als Farbe der Gewandung

oft die schlanken Frauen mit feinen, ovalen

Gesichtern und langgestreckten Gliedern.

Wie wundervoll paßt dazu ein helles Meer-

grün! Die Falten der silbergrauen Seide

knistern, die Muskeln nackter, rotbrauner

Wer Wiens Schlösser und seine Gärten

durchwandert, wo neben einheimischen Größen

von Rang französische Hände mittätig waren,

kann hier und da die Vorbilder erkennen, eine

Sphinx oder eine exuberante Vase, einen bom-

bastischen Tisch, einen festlich-goldstrotzenden

Armsessel, merkwürdige Uhren, deren Klang

dünn-gespenstisch sich in weiten Hallen verliert.

Alles läßt sich an den Bildern Plazers be-

schreiben, nur unmöglich ist es, eine Vorstel-

lung von ihrem aparten Farbenreiz zu geben.

Hierin liegt ihr besonderer Wert. Denn die

große Farbenfreudigkeit ist ein Hauptcharak-

teristikum Plazerscher Kunst. Immer raffi-

nierter wird er in seinen Farbenzusammen-

stellungen. Es sind reiche, vollklingende Farb-

akkorde. Sie leuchten wie bunte Blumenbuketts

aus dem grau-grünen, gobelinhaften Hinter-

grund hervor. Das Auge trinkt sich satt und

gleitet an den Farben, die rhythmisch die

Bilder durchwogen, wie an einem schönen Or-

nament entlang. Da steht ein zartes Blaulila,

duftig und kühl, neben einem saftigen Gelb.

Eine Steigerung weiter zum Gold ist ein häufig

angewendeter Effekt. Als weiche Mischung

erscheint oft ein Elfenbein-Weiß, grau-violette

Männerkörper sind mit demselben Gefühl

für plastische Valers herausgearbeitet. Oft

ist die Farbe nicht glatt, sondern körnig

auf getragen; das läßt das Licht, wie auf

pointillistischen Bildern, in flimmernde Bewe-

gung geraten. Ohne daß Beleuchtungspro-

bleme sich unangenehm vordrängen, fühlt

man, daß der Künstler um die malerische Auf-

lockerung der Formen weiß, wenn auch man-

ches zeichnerisch hart wirkt. Das liegt in der

Technik begründet, Malereien auf Kupfer

haben immer etwas Gelecktes.

Die neuentdeckten Bilder reihen sich hin-

sichtlich der dargestellten Sujets und ihrer

künstlerischen Behandlung an die bisher be-

kannten Werke. Sie bilden in gewisser Be-

ziehung sogar eine erfreuliche Bereicherung

des Wissens um die Qualitäten des liebens-

würdigen Künstlers.

Die „M aler Werkstatt“ (Abbildung

Seite 3) zeigt ihn gleich von seiner besten

Seite. Musikliebende Herren und Damen

geben sich ein Rendezvous in einem Atelier.

Das hat der Künstler öfters dargestellt. Auch

dies Bild zeigt alle seine Eigentümlichkeiten,

die Vorder- und Hinterbühne, die beschatteten

Rückenfiguren, die als Repoussoir dienenden

Eckgruppen. Bei aller Ähnlichkeit mit der

„Malerwerkstatt“ des Breslauer Museums, will

mir die vorliegende Fassung fortschrittlich ge-

sinnt erscheinen. Wie flutet das Licht hell

durch das halbgeöffnete Fenster hinein und

wie köstlich ist der Ausblick über den Blumen-

topf hinweg auf die weißen Wolkenballen!

Auf dem Bilde „Tanzgesellschaft“

(Abbild, auf dieser Seite) erregt vor allem

die Mittelgruppe unsere Bnwunderung. Unend-

lich graziös ist die Bewegung des Mädchens

mit dem koketten Köpfchen. Aber auch die

Nebenfiguren interessieren uns. Rechts das

vornehme ältere Paar mit dem Steckenpferd

reitenden Bürschlein, links das junge Liebes-

paar, dem gleichgültig ist, was um sie herum

geschieht. Vortrefflich sind die einzelnen Musi-

kantentypen. Ihre Gruppe bildet das Gegen-

gewicht zu den Tanzenden.

Von den übrigen sechs Bildern möchte ich

noch die „Badeszene“ (Abbildung auf

dieser Seite) besonders hervorheben. Hier hat

die Treppen zum Wasser herabsteigenden

Dame unter dem durchsichtigen Florgewand

ist bewunderungswürdig. Die offene Gruppe

ist eine glückliche Erfindung des Meisters. Es

geht stiller zu wie sonst, auch der Ausblick

auf die Berggegend im Sinne damaliger Land-

schaftsmalerei löst ruhiges Behagen aus. So

bildet dieses Bild ein besonders bemerkens-

wertes Glied in der Kette seiner Werke.

Plazer hat, obwohl sich so viele Bilder sei-

ner Hand in Schlesien befinden, wohl nur vor-

übergehend und besuchsweise sich hier auf-

gehalten. Authentische Nachrichten über die-

sen von mehreren Seiten berichteten Aufent-

halt fehlen. Es ist möglich, daß sein Freund

und Gönner Sebisch ihn einlud und in seinen

vornehmen Kreisen empfahl. Gestorben ist er

jedenfalls nicht hier. Dies Gerücht gehört in

das Gebiet der Fabel. Er schloß seine Augen

in seiner Heimat Tirol, kinderlos, im Alter von

57 Jahren.

Johann Georg Plazer war Entdecker von

Neuland für die Wienei- Kunst des beginnen-

der Künstler einmal einen neuen Einfall ge-

habt. Er mochte wohl oft nachgesonnen

haben, Abwechslung in seine kleinen Schöp-

fungen zu bringen. Das ist ihm hier gelungen

So weit mir bekannt, stellt dieses Bild ein

Unikum dar. Die Gesellschaftsszene ist in eir

höchst elegantes Bad verlegt. Das Bildchen

ist in seiner Pikanterie entzückend. Schon

der weich modellierte Körper, der vorsichtig

den 18. Jahrhunderts. Er hat flott gearbeitet,

nicht alles ist gleichwertig, aber er war ein

temperamentvoller Künstler. Und wenn auch

sein Gebiet ein engbegrenztes war, er kann

beanspruchen, einen bescheidenen Platz in der

Geschichte der Malerei zu erhalten. Möchten

diese Zeilen dazu beitragen, den Schöpfer des

Wiener Gesellschaftsbildes weiteren Kreisen

bekannt zu machen!