2

DIE WELTKUNST

Jahrg. VI, Nr. 14 vom 3. April

drucke und Schweizerischer Ansichten

fällt ein wenig aus dem Rahmen des Katalogs,

zeichnet sich aber durch unberührte Frische

aus. Als Ersatz für die Sammlung Massaloff,

die, wie bereits gemeldet, nicht wie voraus-

gesehen in diesem Frühjahr versteigert wird,

bringt Borner ausgewählte Rembrandt -

Radierungen und weitere Dürer-Stiche aus

einer alten Sammlung zum Ausgebot, über die

ein separater Katalog unterrichtet.

Die Handzeichnungen aus den alten

Beständen der Eremitage umfassen dies-

mal nur etwa 150 Blatt, die aber noch ge-

wählter sind als die entsprechenden, die die

Boernersche Versteigerung im Frühjahr 1931

brachte. Die sachkundige Katalogisierung lag

wiederum in den Händen von M. Dobroklonsky,

dem die Leningrader Sammlung seit über

einem Jahrzehnt an vertraut ist.

Wenngleich der Hauptteil der kostbaren

Bestände auf die französischen Zeichner des

18. Jahrhunderts entfällt, so sind doch in

erster Linie einige bedeutsame deutsche Blätter

anzuführen.

Zunächst das bekannte Dürer sehe Selbst-

porträt, eine große Figur des Heller-Altars,

von dem lange Zeit eine Berliner Variante als

Original galt, bis die Winklersche Dürer-

Publikation, die das Leningrader Blatt zum

erstenmal originalgetreu wiedergab, Klarheit

darüber schaffte, daß ohne Zweifel die Ere-

mitage-Zeichnung als Original betrachtet wer-

den muß, während das Berliner Blatt sich als

eine geringere Kopie erweist. Merkwürdiger-

weise sind beide Blätter nicht gut erhalten.

Dazu kommt eine schöne Anna selbstdritt auf

bräunlichem Papier von Altdorfer, eine

große, ausführliche, mit der Feder gezeichnete

heilige Familie von Urs Graf, eine Taufe

Christi von Cranach, die entzückende

niederländische Silberstift-Zeichnung einer Ma-

donna des 15. Jahrhunderts, die anonyme,

wahrscheinlich schweizerische Zeichnung eines

Liebespaares in einem Hofe, die dem Kreis

des Manuel Deutsch nahesteht.

Das schönste Blatt der französischen Kol-

lektion, Gabriel de Saint-Aubins wahrschein-

lich 1761 entstandene aquarellierte Federzeich-

nung „Armide dans l’ancienne Salle de

l’Opera“, gleich bedeutend als Theaterdokument

wie als höchster Ausdruck zeichnerischen

Könnens, haben wir in Nr. 12 der „Weltkunst“

bereits abgebildet. Es fällt schwer, unter den

übrigen Blättern eine Auswahl zu treffen.

Eine Reihe von Zeichnungen Bouchers zeigt

alle Spielarten des virtuosen Zeichners und

Improvisators; Clerisseau ist mit zwei aqua-

rellierten Ruinenkompositionen von großer

Schönheit, Fragonard mit einer römischen

Parklandschaft, Greuze mit einer Reihe char-

manter Skizzen und einem großen ausgeführ-

ten Blatte „L’enfant donne en nourrice“,

Moreau mit zwei Gouachen, Parkszenen dar-

stellend, vertreten. Von den übrigen Meistern

fehlt kaum ein Name, der nicht mit wenigstens

einem charakteristischen Blatt hervortritt:

Hubert Robert, Pernet, Lavreince, Lancret,

Leprince, Huet, Carriera u. a.

Die beiden Sammlungen werden vor der Ver-

steigerung in Zürich (2.—10. April), Berlin

(13.—14. April), Amsterdam (16.—17. April)

und Leipzig (30. April bis 1. Mai) ausgestellt

sein.

Murillo zum 250. Todestag

Von Dr. Alfred Kuhn

Am 3. April sind es 250 Jahre, daß Murillo

in Sevilla an den Folgen eines Sturzes von

einem Gerüst im 64. Jahre seines Lebens ge-

storben. Die Schätzung seiner Kunst hat

vielerlei Wandlungen

erfahren. Im Laufe

seines Lebens von mehr

lokal-andalusischer Be-

rühmtheit, wuchs sein

Ruhm in Spanien

während des 18. Jahr¬

hunderts, nachdem die

Königin Isabella Far¬

nese, die Gemahlin

Philipps V., zwanzig

seiner Hauptwerke für

Madrid angekauft. Im

Anfang des 19. Jahr¬

hunderts stürzten sich

die Engländer auf

seine Produktion, und

hier waren es be¬

sonders die Schilde¬

rungen des Volkslebens,

denen man den Vorzug

gab, die Melonen

essenden und würfeln-

den Bettlerjungen.

Als dann um die Mitte

des 19. Jahrhunderts

das große Ansteigen der

Kurve Raffaels kam, da

wurde auch Murillo mit

emporgehoben, man

wandte sichseineniwohl-

ausgeglichenen kirch¬

lichen Kompositionen

zu und bewunderte in

ihnen die Sicherheit des

Aufbaues und die klas-

lische Ruhe der Linien¬

führung. N och Karl Justi

konnte 1892 eine kleine

Biographie über den

Meister schreiben und

sich mit der ganzen

Schwere seiner Persön¬

lichkeit für ihn ein-

setzen.

Dann änderte sich

alles. In dem Maße, in

dem die Kunst Manets

und seiner Freunde in

Paris sich durchsetzte,

überschattete der Ruhm

eines Velasquez den des Sevillaners. Was man

eben noch als lieblich angesehen, das verur-

teilte man jetzt als süßlich, was man als gran-

dios und kompositionell bedeutend empfunden,

Inhalt Nr. 14

Graphik und Handzeichnungen in Leipzig . . . 1/2

Ein neues Giorgione-Bildnis (m. Abb.) .... 1

Dr. Alfred Kuhn:

Murillo zum 250. Todestag (m. Abb.) .... 2

Dr. St. Poglayen-Neuwall:

Wiener Ausstellungen. 2

Auktionsvorberichte (m. Abb.).3,5

Auktionskalender. 3

Ausstellungen der Woche. 4

Preisberichte—Rundfunk. 4

Auktionsnachberichte. 5

Ausstellungen (m. Abb.). . 5

Goethe im Berliner Kupferstich-Kabinett —

Goethe in der Albertina — Die Juryfreien in

München.

Neuordnung des Musee Guimet . .. 5

Nachrichten von überall (m. Abb.) 6

Unter Kollegen. . - 6

das erschien jetzt kalt und ausgeklügelt. Bei

Murillo fand man nicht die breite Pinselkunst

des Velasquez, die Schönheit seiner Valeurs

und auch nicht das Europäische, Kultivierte

seiner geistigen Haltung. Man drängte sich

vor der Übergabe von Breda, vor den Spinne-

rinnen im Prado, selten aber warf man einen

Blick auf die religiösen Darstellungen seines

Zeitgenossen, die in den Museen von Madrid

und Sevilla hingen. Man darf nicht vergessen,

daß es sich um die Epoche handelte, in der in

ganz Europa der Liberalismus sich ausbreitete,

die Naturwissenschaften den Kampf mit der

Religion erfolgreich aufnahmen.

Als dann die neue Welle des Religiösen kurz

vor dem Krieg über die Welt ging, da be-

rührte sie Murillo nicht, sondern sie trug

einen anderen Spanier, Greco, empor, der

den Bedürfnissen der Zeit nach Ekstatik weit

mehr entgegenkam, dessen Gestalten von inne-

rem Feuer ausgezehrt zu sein schienen, die

Himmelssehnsucht emporgereckt und ausge-

weitet.

Im Grunde hat sich daran bis heute nicht

viel geändert. Die Schilderungen aus dem spa-

nischen Volksleben, die zerlumpten Straßen-

jungen, für die man sich vor hundert Jahren

in den germanischen und angelsächsischen

Ländern begeisterte, erscheinen uns heute

atelierhaft aufgeputzt, bewußt „patiniert“.

Unter den Porträts der Zeit hat man eine

ganze Reihe dem Murillo zugewiesen, ohne ihn

aber zum bedeutenden Porträtmaler machen zu

können. Vieles in seinem Opus ist heute eben-

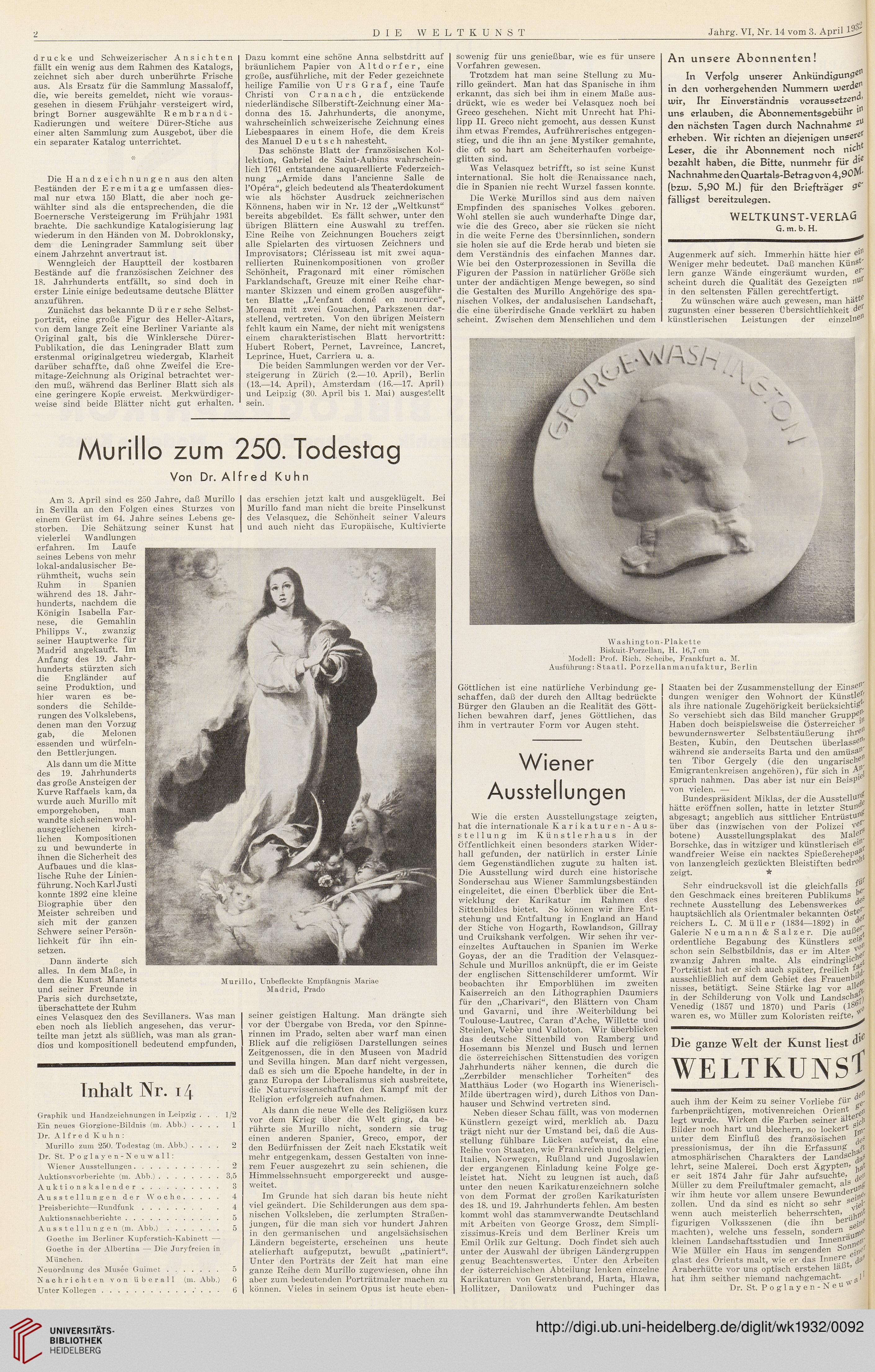

Murillo, Unbefleckte Empfängnis Mariae

Madrid, Prado

sowenig für uns genießbar, wie es für unsere

Vorfahren gewesen.

Trotzdem hat man seine Stellung zu Mu-

rillo geändert. Man hat das Spanische in ihm

erkannt, das sich bei ihm in einem Maße aus-

drückt, wie es weder bei Velasquez noch bei

Greco geschehen. Nicht mit Unrecht hat Phi-

lipp II. Greco nicht gemocht, aus dessen Kunst

ihm etwas Fremdes, Aufrührerisches entgegen-

stieg, und die ihn an jene Mystiker gemahnte,

die oft so hart am Scheiterhaufen vorbeige-

glitten sind.

Was Velasquez betrifft, so ist seine Kunst

international. Sie holt die Renaissance nach,

die in Spanien nie recht Wurzel fassen konnte.

Die Werke Murillos sind aus dem naiven

Empfinden des spanisches Volkes geboren.

Wohl stellen sie auch wunderhafte Dinge dar,

wie die des Greco, aber sie rücken sie nicht

in die weite Ferne des Übersinnlichen, sondern

sie holen sie auf die Erde herab und bieten sie

dem Verständnis des einfachen Mannes dar.

Wie bei den Osterprozessionen in Sevilla die

Figuren der Passion in natürlicher Größe sich

unter der andächtigen Menge bewegen, so sind

die Gestalten des Murillo Angehörige des spa-

nischen Volkes, der andalusischen Landschaft,

die eine überirdische Gnade verklärt zu haben

scheint. Zwischen dem Menschlichen und dem

An unsere Abonnenten!

In Verfolg unserer Ankündigung*1

in den vorhergehenden Nummern tuerd^i*

wir, Ihr Einverständnis voraussetzend»

uns erlauben, die Abonnementsgebühr '**

den nächsten Tagen durch Nachnahme ztI

erheben. Wir richten an diejenigen unser2*

Leser, die ihr Abonnement noch nic^

bezahlt haben, die Bitte, nunmehr für

Nachnahme den Quartals-Betrag von 4,90M'

(bzu). 5,90 M.) für den Briefträger Se'

fäUigst bereitzulegen.

WELTKUNST-VERLAG

G.m. b. H.

Augenmerk auf sich. Immerhin hätte hier ei'*

Weniger mehr bedeutet. Daß manchen KünS*'

lern ganze Wände eingeräumt wurden, e*j

scheint durch die Qualität des Gezeigten r111

in den seltensten Fällen gerechtfertigt.

Zu wünschen wäre auch gewesen, man hat**

zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit de*

künstlerischen Leistungen der einzeln®’’

Washington-Plakette

Biskuit-Porzellan, H. 16,7 cm

Modell: Prof. Rich. Scheibe, Frankfurt a. M.

Ausführung: Staat 1. Porzellanmanufaktur, Berlin

Göttlichen ist eine natürliche Verbindung ge-

schaffen, daß der durch den Alltag bedrückte

Bürger den Glauben an die Realität des Gött-

lichen bewahren darf, jenes Göttlichen, das

ihm in vertrauter Form vor Augen steht.

Wiener

Ausstellungen

Wie die ersten Ausstellungstage zeigten,

hat die internationale Karikaturen- Aus-

stellung im Künstlerhaus in der

Öffentlichkeit einen besonders starken Wider-

hall gefunden, der natürlich in erster Linie

dem Gegenständlichen zugute zu halten ist.

Die Ausstellung wird durch eine historische

Sonderschau aus Wiener Sammlungsbeständen

eingeleitet, die einen Überblick über die Ent-

wicklung der Karikatur im Rahmen des

Sittenbildes bietet. So können wir ihre Ent-

stehung und Entfaltung in England an Hand

der Stiche von Hogarth, Rowlandson, Gillray

und Cruikshank verfolgen. Wir sehen ihr ver-

einzeltes Auftauchen in Spanien im Werke

Goyas, der an die Tradition der Velasquez-

Schule und Murillos anknüpft, die er im Geiste

der englischen Sittenschilderer umformt. Wir

beobachten ihr Emporblühen im zweiten

Kaiserreich an den Lithographien Daumiers

für den „Charivari“, den Blättern von Cham

und Gavarni, und ihre Weiterbildung bei

Toulouse-Lautrec, Caran d’Ache, Willette und

Steinlen, Veber und Valloton. Wir überblicken

das deutsche Sittenbild von Ramberg und

Hosemann bis Menzel und Busch und lernen

die österreichischen Sittenstudien des vorigen

Jahrhunderts näher kennen, die durch die

„Zerrbilder menschlicher Torheiten“ des

Matthäus Loder (wo Hogarth ins Wienerisch-

Milde übertragen wird), durch Lithos von Dan-

hauser und Schwind vertreten sind.

Neben dieser Schau fällt, was von modernen

Künstlern gezeigt wird, merklich ab. Dazu

trägt nicht nur der Umstand bei, daß die Aus-

stellung fühlbare Lücken aufweist, da eine

Reihe von Staaten, wie Frankreich und Belgien,

Italien, Norwegen, Rußland und Jugoslawien

der ergangenen Einladung keine Folge ge-

leistet hat. Nicht zu leugnen ist auch, daß

unter den neuen Karikaturenzeichnern solche

von dem Format der großen Karikaturisten

des 18. und 19. Jahrhunderts fehlen. Am besten

kommt wohl das stammverwandte Deutschland

mit Arbeiten von George Grosz, dem Simpli-

zissimus-Kreis und dem Berliner Kreis um

Emil Orlik zur Geltung. Doch findet sich auch

unter der Auswahl der übrigen Ländergruppen

genug Beachtenswertes. Unter den Arbeiten

der österreichischen Abteilung lenken einzelne

Karikaturen von Gerstenbrand, Harta, Hlawa,

Hollitzer, Danilowatz und Puchinger das

Staaten bei der Zusammenstellung der EinSeI*

düngen weniger den Wohnort der Künstle*'

als ihre nationale Zugehörigkeit berücksichtig

So verschiebt sich das Bild mancher Grupp®!1

Haben doch beispielsweise die Österreicher *'

bewundernswerter Selbstentäußerung ihr®1

Besten, Kubin, den Deutschen überlass®11'

während sie anderseits Barta und den amüsa*1'

ten Tibor Gergely (die den ungarisch®,

Emigrantenkreisen angehören), für sich in A”|

spruch nahmen. Das aber ist nur ein Beisp’1

von vielen. —

Bundespräsident Miklas, der die Ausstell11'!*

hätte eröffnen sollen, hatte in letzter Stüh®,

abgesagt; angeblich aus sittlicher Entrüstu'1*

über das (inzwischen von der Polizei v®

botene) Ausstellungsplakat des Mal®*,

Borschke, das in witziger und künstlerisch ei’*

wandfreier Weise ein nacktes Spießerehep3^

von lanzengleich gezückten Bleistiften bedr®’’

zeigt. *

Sehr eindrucksvoll ist die gleichfalls

den Geschmack eines breiteren Publikums *’ s

rechnete Ausstellung des Lebenswerkes ® „

hauptsächlich als Orientmaler bekannten Öst® (

reichers L. C. Müller (1834—1892) in

Galerie Neumann & Salzer. Die auß®*j

ordentliche Begabung des Künstlers Z® ,,

schon sein Selbstbildnis, das er im Alter- 'L

zwanzig Jahren malte. Als eindringliche

Porträtist hat er sich auch später, freilich i'.’jj,

ausschließlich auf dem Gebiet des Frauenb’1^

nisses, betätigt. Seine Stärke lag vor

in der Schilderung von Volk und Landsch#;

Venedig (1857 und 1870) und Paris (18S

w^ei^s^woMüllerzumKoloristenreifte^^

Die ganze Welt der Kunst liest

WELTKUNSj

- d®**

auch ihm der Keim zu seiner Vorliebe für

farbenprächtigen, motivenreichen Orient

legt wurde. Wirken die Farben seiner ältcUjj

Bilder noch hart und blechern, so lockert ® .

unter dem Einfluß des französischen *ies

pressionismus, der ihn die Erfassung

atmosphärischen Charakters der Landsc*1^

lehrt, seine Malerei. Doch erst Ägypten»

er seit 1874 Jahr für Jahr auf suchte, jeji

Müller zu dem Freiluftmaler gemacht, als

wir ihm heute vor allem unsere Bewunde1.^,

zollen. Und da sind es nicht so sehr

wenn auch meisterlich beherrschten,

figurigen Volksszenen (die ihn i’e’Pgjli®

machten), welche uns fesseln, sondern

kleinen Landschaftsstudien und Innenra

Wie Müller ein Haus im sengenden ®01gjii®*

glast des Orients malt, wie er das Inner®

Araberhütte vor uns optisch erstehen laß ’

hat ihm seither niemand nachgemacht. p

Dr. St. Poglayen-N®u"

DIE WELTKUNST

Jahrg. VI, Nr. 14 vom 3. April

drucke und Schweizerischer Ansichten

fällt ein wenig aus dem Rahmen des Katalogs,

zeichnet sich aber durch unberührte Frische

aus. Als Ersatz für die Sammlung Massaloff,

die, wie bereits gemeldet, nicht wie voraus-

gesehen in diesem Frühjahr versteigert wird,

bringt Borner ausgewählte Rembrandt -

Radierungen und weitere Dürer-Stiche aus

einer alten Sammlung zum Ausgebot, über die

ein separater Katalog unterrichtet.

Die Handzeichnungen aus den alten

Beständen der Eremitage umfassen dies-

mal nur etwa 150 Blatt, die aber noch ge-

wählter sind als die entsprechenden, die die

Boernersche Versteigerung im Frühjahr 1931

brachte. Die sachkundige Katalogisierung lag

wiederum in den Händen von M. Dobroklonsky,

dem die Leningrader Sammlung seit über

einem Jahrzehnt an vertraut ist.

Wenngleich der Hauptteil der kostbaren

Bestände auf die französischen Zeichner des

18. Jahrhunderts entfällt, so sind doch in

erster Linie einige bedeutsame deutsche Blätter

anzuführen.

Zunächst das bekannte Dürer sehe Selbst-

porträt, eine große Figur des Heller-Altars,

von dem lange Zeit eine Berliner Variante als

Original galt, bis die Winklersche Dürer-

Publikation, die das Leningrader Blatt zum

erstenmal originalgetreu wiedergab, Klarheit

darüber schaffte, daß ohne Zweifel die Ere-

mitage-Zeichnung als Original betrachtet wer-

den muß, während das Berliner Blatt sich als

eine geringere Kopie erweist. Merkwürdiger-

weise sind beide Blätter nicht gut erhalten.

Dazu kommt eine schöne Anna selbstdritt auf

bräunlichem Papier von Altdorfer, eine

große, ausführliche, mit der Feder gezeichnete

heilige Familie von Urs Graf, eine Taufe

Christi von Cranach, die entzückende

niederländische Silberstift-Zeichnung einer Ma-

donna des 15. Jahrhunderts, die anonyme,

wahrscheinlich schweizerische Zeichnung eines

Liebespaares in einem Hofe, die dem Kreis

des Manuel Deutsch nahesteht.

Das schönste Blatt der französischen Kol-

lektion, Gabriel de Saint-Aubins wahrschein-

lich 1761 entstandene aquarellierte Federzeich-

nung „Armide dans l’ancienne Salle de

l’Opera“, gleich bedeutend als Theaterdokument

wie als höchster Ausdruck zeichnerischen

Könnens, haben wir in Nr. 12 der „Weltkunst“

bereits abgebildet. Es fällt schwer, unter den

übrigen Blättern eine Auswahl zu treffen.

Eine Reihe von Zeichnungen Bouchers zeigt

alle Spielarten des virtuosen Zeichners und

Improvisators; Clerisseau ist mit zwei aqua-

rellierten Ruinenkompositionen von großer

Schönheit, Fragonard mit einer römischen

Parklandschaft, Greuze mit einer Reihe char-

manter Skizzen und einem großen ausgeführ-

ten Blatte „L’enfant donne en nourrice“,

Moreau mit zwei Gouachen, Parkszenen dar-

stellend, vertreten. Von den übrigen Meistern

fehlt kaum ein Name, der nicht mit wenigstens

einem charakteristischen Blatt hervortritt:

Hubert Robert, Pernet, Lavreince, Lancret,

Leprince, Huet, Carriera u. a.

Die beiden Sammlungen werden vor der Ver-

steigerung in Zürich (2.—10. April), Berlin

(13.—14. April), Amsterdam (16.—17. April)

und Leipzig (30. April bis 1. Mai) ausgestellt

sein.

Murillo zum 250. Todestag

Von Dr. Alfred Kuhn

Am 3. April sind es 250 Jahre, daß Murillo

in Sevilla an den Folgen eines Sturzes von

einem Gerüst im 64. Jahre seines Lebens ge-

storben. Die Schätzung seiner Kunst hat

vielerlei Wandlungen

erfahren. Im Laufe

seines Lebens von mehr

lokal-andalusischer Be-

rühmtheit, wuchs sein

Ruhm in Spanien

während des 18. Jahr¬

hunderts, nachdem die

Königin Isabella Far¬

nese, die Gemahlin

Philipps V., zwanzig

seiner Hauptwerke für

Madrid angekauft. Im

Anfang des 19. Jahr¬

hunderts stürzten sich

die Engländer auf

seine Produktion, und

hier waren es be¬

sonders die Schilde¬

rungen des Volkslebens,

denen man den Vorzug

gab, die Melonen

essenden und würfeln-

den Bettlerjungen.

Als dann um die Mitte

des 19. Jahrhunderts

das große Ansteigen der

Kurve Raffaels kam, da

wurde auch Murillo mit

emporgehoben, man

wandte sichseineniwohl-

ausgeglichenen kirch¬

lichen Kompositionen

zu und bewunderte in

ihnen die Sicherheit des

Aufbaues und die klas-

lische Ruhe der Linien¬

führung. N och Karl Justi

konnte 1892 eine kleine

Biographie über den

Meister schreiben und

sich mit der ganzen

Schwere seiner Persön¬

lichkeit für ihn ein-

setzen.

Dann änderte sich

alles. In dem Maße, in

dem die Kunst Manets

und seiner Freunde in

Paris sich durchsetzte,

überschattete der Ruhm

eines Velasquez den des Sevillaners. Was man

eben noch als lieblich angesehen, das verur-

teilte man jetzt als süßlich, was man als gran-

dios und kompositionell bedeutend empfunden,

Inhalt Nr. 14

Graphik und Handzeichnungen in Leipzig . . . 1/2

Ein neues Giorgione-Bildnis (m. Abb.) .... 1

Dr. Alfred Kuhn:

Murillo zum 250. Todestag (m. Abb.) .... 2

Dr. St. Poglayen-Neuwall:

Wiener Ausstellungen. 2

Auktionsvorberichte (m. Abb.).3,5

Auktionskalender. 3

Ausstellungen der Woche. 4

Preisberichte—Rundfunk. 4

Auktionsnachberichte. 5

Ausstellungen (m. Abb.). . 5

Goethe im Berliner Kupferstich-Kabinett —

Goethe in der Albertina — Die Juryfreien in

München.

Neuordnung des Musee Guimet . .. 5

Nachrichten von überall (m. Abb.) 6

Unter Kollegen. . - 6

das erschien jetzt kalt und ausgeklügelt. Bei

Murillo fand man nicht die breite Pinselkunst

des Velasquez, die Schönheit seiner Valeurs

und auch nicht das Europäische, Kultivierte

seiner geistigen Haltung. Man drängte sich

vor der Übergabe von Breda, vor den Spinne-

rinnen im Prado, selten aber warf man einen

Blick auf die religiösen Darstellungen seines

Zeitgenossen, die in den Museen von Madrid

und Sevilla hingen. Man darf nicht vergessen,

daß es sich um die Epoche handelte, in der in

ganz Europa der Liberalismus sich ausbreitete,

die Naturwissenschaften den Kampf mit der

Religion erfolgreich aufnahmen.

Als dann die neue Welle des Religiösen kurz

vor dem Krieg über die Welt ging, da be-

rührte sie Murillo nicht, sondern sie trug

einen anderen Spanier, Greco, empor, der

den Bedürfnissen der Zeit nach Ekstatik weit

mehr entgegenkam, dessen Gestalten von inne-

rem Feuer ausgezehrt zu sein schienen, die

Himmelssehnsucht emporgereckt und ausge-

weitet.

Im Grunde hat sich daran bis heute nicht

viel geändert. Die Schilderungen aus dem spa-

nischen Volksleben, die zerlumpten Straßen-

jungen, für die man sich vor hundert Jahren

in den germanischen und angelsächsischen

Ländern begeisterte, erscheinen uns heute

atelierhaft aufgeputzt, bewußt „patiniert“.

Unter den Porträts der Zeit hat man eine

ganze Reihe dem Murillo zugewiesen, ohne ihn

aber zum bedeutenden Porträtmaler machen zu

können. Vieles in seinem Opus ist heute eben-

Murillo, Unbefleckte Empfängnis Mariae

Madrid, Prado

sowenig für uns genießbar, wie es für unsere

Vorfahren gewesen.

Trotzdem hat man seine Stellung zu Mu-

rillo geändert. Man hat das Spanische in ihm

erkannt, das sich bei ihm in einem Maße aus-

drückt, wie es weder bei Velasquez noch bei

Greco geschehen. Nicht mit Unrecht hat Phi-

lipp II. Greco nicht gemocht, aus dessen Kunst

ihm etwas Fremdes, Aufrührerisches entgegen-

stieg, und die ihn an jene Mystiker gemahnte,

die oft so hart am Scheiterhaufen vorbeige-

glitten sind.

Was Velasquez betrifft, so ist seine Kunst

international. Sie holt die Renaissance nach,

die in Spanien nie recht Wurzel fassen konnte.

Die Werke Murillos sind aus dem naiven

Empfinden des spanisches Volkes geboren.

Wohl stellen sie auch wunderhafte Dinge dar,

wie die des Greco, aber sie rücken sie nicht

in die weite Ferne des Übersinnlichen, sondern

sie holen sie auf die Erde herab und bieten sie

dem Verständnis des einfachen Mannes dar.

Wie bei den Osterprozessionen in Sevilla die

Figuren der Passion in natürlicher Größe sich

unter der andächtigen Menge bewegen, so sind

die Gestalten des Murillo Angehörige des spa-

nischen Volkes, der andalusischen Landschaft,

die eine überirdische Gnade verklärt zu haben

scheint. Zwischen dem Menschlichen und dem

An unsere Abonnenten!

In Verfolg unserer Ankündigung*1

in den vorhergehenden Nummern tuerd^i*

wir, Ihr Einverständnis voraussetzend»

uns erlauben, die Abonnementsgebühr '**

den nächsten Tagen durch Nachnahme ztI

erheben. Wir richten an diejenigen unser2*

Leser, die ihr Abonnement noch nic^

bezahlt haben, die Bitte, nunmehr für

Nachnahme den Quartals-Betrag von 4,90M'

(bzu). 5,90 M.) für den Briefträger Se'

fäUigst bereitzulegen.

WELTKUNST-VERLAG

G.m. b. H.

Augenmerk auf sich. Immerhin hätte hier ei'*

Weniger mehr bedeutet. Daß manchen KünS*'

lern ganze Wände eingeräumt wurden, e*j

scheint durch die Qualität des Gezeigten r111

in den seltensten Fällen gerechtfertigt.

Zu wünschen wäre auch gewesen, man hat**

zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit de*

künstlerischen Leistungen der einzeln®’’

Washington-Plakette

Biskuit-Porzellan, H. 16,7 cm

Modell: Prof. Rich. Scheibe, Frankfurt a. M.

Ausführung: Staat 1. Porzellanmanufaktur, Berlin

Göttlichen ist eine natürliche Verbindung ge-

schaffen, daß der durch den Alltag bedrückte

Bürger den Glauben an die Realität des Gött-

lichen bewahren darf, jenes Göttlichen, das

ihm in vertrauter Form vor Augen steht.

Wiener

Ausstellungen

Wie die ersten Ausstellungstage zeigten,

hat die internationale Karikaturen- Aus-

stellung im Künstlerhaus in der

Öffentlichkeit einen besonders starken Wider-

hall gefunden, der natürlich in erster Linie

dem Gegenständlichen zugute zu halten ist.

Die Ausstellung wird durch eine historische

Sonderschau aus Wiener Sammlungsbeständen

eingeleitet, die einen Überblick über die Ent-

wicklung der Karikatur im Rahmen des

Sittenbildes bietet. So können wir ihre Ent-

stehung und Entfaltung in England an Hand

der Stiche von Hogarth, Rowlandson, Gillray

und Cruikshank verfolgen. Wir sehen ihr ver-

einzeltes Auftauchen in Spanien im Werke

Goyas, der an die Tradition der Velasquez-

Schule und Murillos anknüpft, die er im Geiste

der englischen Sittenschilderer umformt. Wir

beobachten ihr Emporblühen im zweiten

Kaiserreich an den Lithographien Daumiers

für den „Charivari“, den Blättern von Cham

und Gavarni, und ihre Weiterbildung bei

Toulouse-Lautrec, Caran d’Ache, Willette und

Steinlen, Veber und Valloton. Wir überblicken

das deutsche Sittenbild von Ramberg und

Hosemann bis Menzel und Busch und lernen

die österreichischen Sittenstudien des vorigen

Jahrhunderts näher kennen, die durch die

„Zerrbilder menschlicher Torheiten“ des

Matthäus Loder (wo Hogarth ins Wienerisch-

Milde übertragen wird), durch Lithos von Dan-

hauser und Schwind vertreten sind.

Neben dieser Schau fällt, was von modernen

Künstlern gezeigt wird, merklich ab. Dazu

trägt nicht nur der Umstand bei, daß die Aus-

stellung fühlbare Lücken aufweist, da eine

Reihe von Staaten, wie Frankreich und Belgien,

Italien, Norwegen, Rußland und Jugoslawien

der ergangenen Einladung keine Folge ge-

leistet hat. Nicht zu leugnen ist auch, daß

unter den neuen Karikaturenzeichnern solche

von dem Format der großen Karikaturisten

des 18. und 19. Jahrhunderts fehlen. Am besten

kommt wohl das stammverwandte Deutschland

mit Arbeiten von George Grosz, dem Simpli-

zissimus-Kreis und dem Berliner Kreis um

Emil Orlik zur Geltung. Doch findet sich auch

unter der Auswahl der übrigen Ländergruppen

genug Beachtenswertes. Unter den Arbeiten

der österreichischen Abteilung lenken einzelne

Karikaturen von Gerstenbrand, Harta, Hlawa,

Hollitzer, Danilowatz und Puchinger das

Staaten bei der Zusammenstellung der EinSeI*

düngen weniger den Wohnort der Künstle*'

als ihre nationale Zugehörigkeit berücksichtig

So verschiebt sich das Bild mancher Grupp®!1

Haben doch beispielsweise die Österreicher *'

bewundernswerter Selbstentäußerung ihr®1

Besten, Kubin, den Deutschen überlass®11'

während sie anderseits Barta und den amüsa*1'

ten Tibor Gergely (die den ungarisch®,

Emigrantenkreisen angehören), für sich in A”|

spruch nahmen. Das aber ist nur ein Beisp’1

von vielen. —

Bundespräsident Miklas, der die Ausstell11'!*

hätte eröffnen sollen, hatte in letzter Stüh®,

abgesagt; angeblich aus sittlicher Entrüstu'1*

über das (inzwischen von der Polizei v®

botene) Ausstellungsplakat des Mal®*,

Borschke, das in witziger und künstlerisch ei’*

wandfreier Weise ein nacktes Spießerehep3^

von lanzengleich gezückten Bleistiften bedr®’’

zeigt. *

Sehr eindrucksvoll ist die gleichfalls

den Geschmack eines breiteren Publikums *’ s

rechnete Ausstellung des Lebenswerkes ® „

hauptsächlich als Orientmaler bekannten Öst® (

reichers L. C. Müller (1834—1892) in

Galerie Neumann & Salzer. Die auß®*j

ordentliche Begabung des Künstlers Z® ,,

schon sein Selbstbildnis, das er im Alter- 'L

zwanzig Jahren malte. Als eindringliche

Porträtist hat er sich auch später, freilich i'.’jj,

ausschließlich auf dem Gebiet des Frauenb’1^

nisses, betätigt. Seine Stärke lag vor

in der Schilderung von Volk und Landsch#;

Venedig (1857 und 1870) und Paris (18S

w^ei^s^woMüllerzumKoloristenreifte^^

Die ganze Welt der Kunst liest

WELTKUNSj

- d®**

auch ihm der Keim zu seiner Vorliebe für

farbenprächtigen, motivenreichen Orient

legt wurde. Wirken die Farben seiner ältcUjj

Bilder noch hart und blechern, so lockert ® .

unter dem Einfluß des französischen *ies

pressionismus, der ihn die Erfassung

atmosphärischen Charakters der Landsc*1^

lehrt, seine Malerei. Doch erst Ägypten»

er seit 1874 Jahr für Jahr auf suchte, jeji

Müller zu dem Freiluftmaler gemacht, als

wir ihm heute vor allem unsere Bewunde1.^,

zollen. Und da sind es nicht so sehr

wenn auch meisterlich beherrschten,

figurigen Volksszenen (die ihn i’e’Pgjli®

machten), welche uns fesseln, sondern

kleinen Landschaftsstudien und Innenra

Wie Müller ein Haus im sengenden ®01gjii®*

glast des Orients malt, wie er das Inner®

Araberhütte vor uns optisch erstehen laß ’

hat ihm seither niemand nachgemacht. p

Dr. St. Poglayen-N®u"