325

1904. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.

326

Abschnitt umfaßt in zeitlicher Folge die Werke

der kölnischen, niederrheinischen und west-

fälischen Schule, denen sich zahlreiche Arbeiten

vlämischer, altholländischer und oberdeutscher

Meister anschliessen. Im zweiten Teil sind

die Gemälde fremder Künstler im Privatbesitz

nach dem Schulzusammenhang in alphabetischer

Folge zusammengestellt. Bei den Bestimmungen

der Urheber mußte häufig auf die Wünsche

der Aussteller Rücksicht genommen werden.

Alle Ergebnisse vergleichender Studien und

die vielseitigen Förderungen auf verschiedenen

Gebieten der Kunstgeschichte, welche die Aus-

deutung und Verkennung seines inneren Wachs-

tums vielleicht unterblieben. In den Beginn

seiner Tätigkeit gehören nicht die fortgeschrit-

tensten, durch Reichtum an Motiven, derbe

Charakteristik, die lebhafte Erregtheit und den

mimischen Ausdruck der Gestalten auffallenden

Kompositionen, sondern im Gegenteil die schlich-

testen und lautersten Inspirationen, welche die

überkommene Vorstellung von der jungfräu-

lichen Gottesgebärerin und dem paradiesischen

Frieden, der von ihr ausstrahlt durch eine

neue persönliche Auffassung erweitern und

steigern.

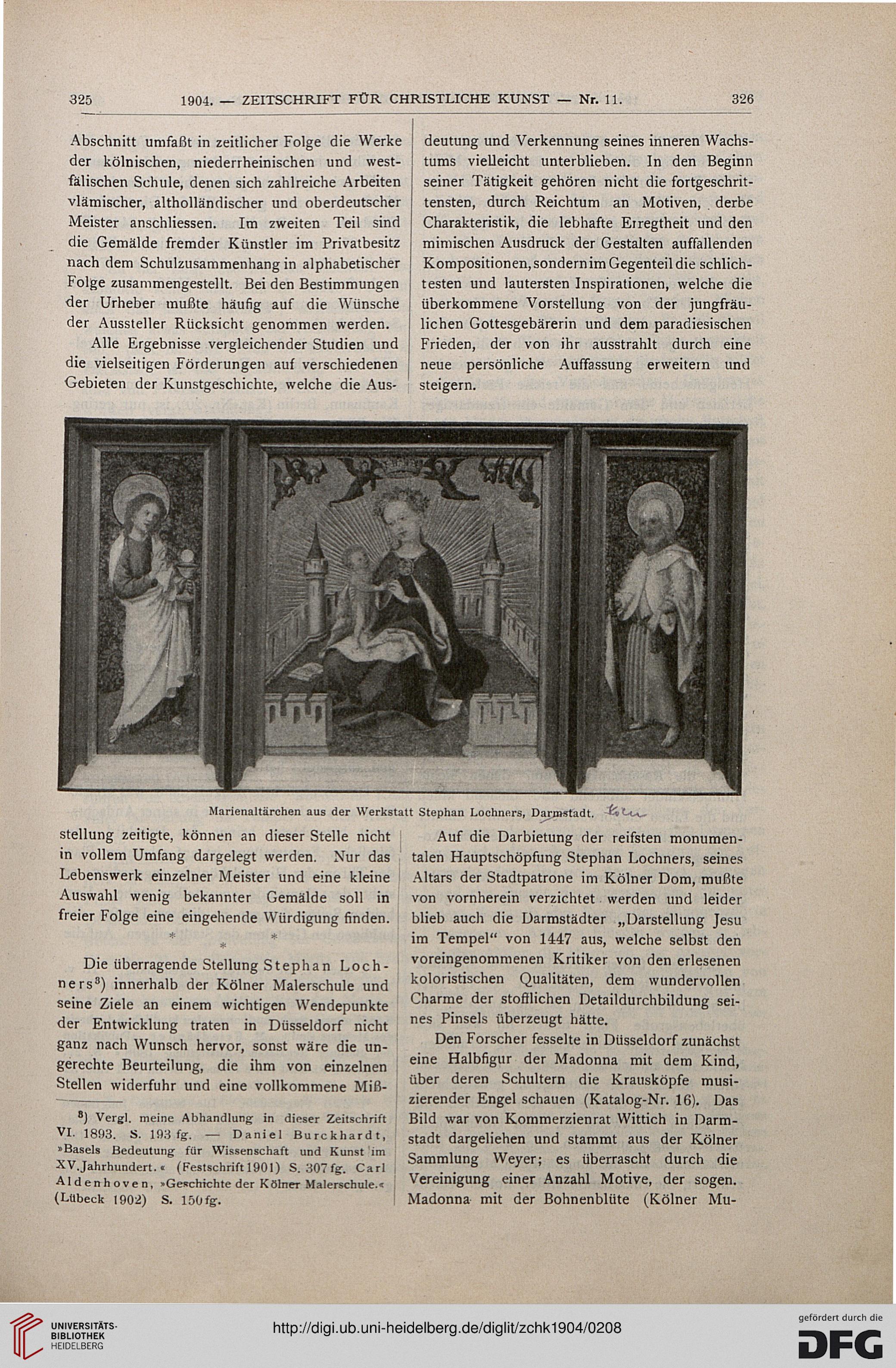

Marienaltärchen aus der Werkstatt Stephan Lochners, Darmstadt. ^*>U^,

Stellung zeitigte, können an dieser Stelle nicht

in vollem Umfang dargelegt werden. Nur das

Lebenswerk einzelner Meister und eine kleine

Auswahl wenig bekannter Gemälde soll in

freier Folge eine eingehende Würdigung finden.

Die überragende Stellung Stephan Loch-

ners8) innerhalb der Kölner Malerschule und

seine Ziele an einem wichtigen Wendepunkte

der Entwicklung traten in Düsseldorf nicht

ganz nach Wunsch hervor, sonst wäre die un-

gerechte Beurteilung, die ihm von einzelnen

Stellen widerfuhr und eine vollkommene Miß-

8) Vergl. meine Abhandlung in dieser Zeitschrift

VI. 1893. S. 193 fg. — Daniel Burckhardt,

»Basels Bedeutung für Wissenschaft und Kunst im

XVJahrhundert.« (Festschrift 1901) S. 307fg. Carl

Aldenhoven, »Geschichte der Kölner Malerschule.«

(Lübeck 1902) S. 150 fg.

Auf die Darbietung der reifsten monumen-

talen Hauptschöpfung Stephan Lochners, seines

Altars der Stadtpatrone im Kölner Dom, mußte

von vornherein verzichtet werden und leider

blieb auch die Darmstädter „Darstellung Jesu

im Tempel" von 1447 aus, welche selbst den

voreingenommenen Kritiker von den erlesenen

koloristischen Qualitäten, dem wundervollen

Charme der stofflichen Detaildurchbildung sei-

nes Pinsels überzeugt hätte.

Den Forscher fesselte in Düsseldorf zunächst

eine Halbfigur der Madonna mit dem Kind,

über deren Schultern die Krausköpfe musi-

zierender Engel schauen (Katalog-Nr. 16). Das

Bild war von Kommerzienrat Wittich in Darm-

stadt dargeliehen und stammt aus der Kölner

Sammlung Weyer; es überrascht durch die

Vereinigung einer Anzahl Motive, der sogen.

Madonna mit der Bohnenblüte (Kölner Mu-

1904. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.

326

Abschnitt umfaßt in zeitlicher Folge die Werke

der kölnischen, niederrheinischen und west-

fälischen Schule, denen sich zahlreiche Arbeiten

vlämischer, altholländischer und oberdeutscher

Meister anschliessen. Im zweiten Teil sind

die Gemälde fremder Künstler im Privatbesitz

nach dem Schulzusammenhang in alphabetischer

Folge zusammengestellt. Bei den Bestimmungen

der Urheber mußte häufig auf die Wünsche

der Aussteller Rücksicht genommen werden.

Alle Ergebnisse vergleichender Studien und

die vielseitigen Förderungen auf verschiedenen

Gebieten der Kunstgeschichte, welche die Aus-

deutung und Verkennung seines inneren Wachs-

tums vielleicht unterblieben. In den Beginn

seiner Tätigkeit gehören nicht die fortgeschrit-

tensten, durch Reichtum an Motiven, derbe

Charakteristik, die lebhafte Erregtheit und den

mimischen Ausdruck der Gestalten auffallenden

Kompositionen, sondern im Gegenteil die schlich-

testen und lautersten Inspirationen, welche die

überkommene Vorstellung von der jungfräu-

lichen Gottesgebärerin und dem paradiesischen

Frieden, der von ihr ausstrahlt durch eine

neue persönliche Auffassung erweitern und

steigern.

Marienaltärchen aus der Werkstatt Stephan Lochners, Darmstadt. ^*>U^,

Stellung zeitigte, können an dieser Stelle nicht

in vollem Umfang dargelegt werden. Nur das

Lebenswerk einzelner Meister und eine kleine

Auswahl wenig bekannter Gemälde soll in

freier Folge eine eingehende Würdigung finden.

Die überragende Stellung Stephan Loch-

ners8) innerhalb der Kölner Malerschule und

seine Ziele an einem wichtigen Wendepunkte

der Entwicklung traten in Düsseldorf nicht

ganz nach Wunsch hervor, sonst wäre die un-

gerechte Beurteilung, die ihm von einzelnen

Stellen widerfuhr und eine vollkommene Miß-

8) Vergl. meine Abhandlung in dieser Zeitschrift

VI. 1893. S. 193 fg. — Daniel Burckhardt,

»Basels Bedeutung für Wissenschaft und Kunst im

XVJahrhundert.« (Festschrift 1901) S. 307fg. Carl

Aldenhoven, »Geschichte der Kölner Malerschule.«

(Lübeck 1902) S. 150 fg.

Auf die Darbietung der reifsten monumen-

talen Hauptschöpfung Stephan Lochners, seines

Altars der Stadtpatrone im Kölner Dom, mußte

von vornherein verzichtet werden und leider

blieb auch die Darmstädter „Darstellung Jesu

im Tempel" von 1447 aus, welche selbst den

voreingenommenen Kritiker von den erlesenen

koloristischen Qualitäten, dem wundervollen

Charme der stofflichen Detaildurchbildung sei-

nes Pinsels überzeugt hätte.

Den Forscher fesselte in Düsseldorf zunächst

eine Halbfigur der Madonna mit dem Kind,

über deren Schultern die Krausköpfe musi-

zierender Engel schauen (Katalog-Nr. 16). Das

Bild war von Kommerzienrat Wittich in Darm-

stadt dargeliehen und stammt aus der Kölner

Sammlung Weyer; es überrascht durch die

Vereinigung einer Anzahl Motive, der sogen.

Madonna mit der Bohnenblüte (Kölner Mu-