NOTRE BIBLIOTHÈQUE.

i35

indiquant exactement les vicissitudes traversées par cha-

cune des parties du bâtiment ou les événements les plus

importants qui s'y sont passés. On ne saurait trop rap-

peler cette sage mesure, d'autant plus que ces notices

étant anonymes, beaucoup de personnes ignorent que

c'est M. Kaempfen lui-même qui a pris soin de les rédiger.

Entre le Louvre de Philippe-Auguste et de Charles V et

celui qu'ont imaginé les derniers Valois, François Ier,

tout d'abord, en faisant abattre la grosse tour, et Henri II,

en construisant toute une aile, il n'y a aucun point de

contact : l'emplacement seul fut utilisé ; mais combien le

style et le principe de la construction étaient différents :

à un château fort on substituait une maison de plaisance

ou plutôt un palais, à une sorte de seconde Bastille,

établie à l'ouest de Paris, un monument somptueux où

pourrait s'étaler tout le luxe de la royauté française défi-

nitivement victorieuse. L'idée première de cette transfor-

mation revient à François Ier, qui, de même que son

prédécesseur Charles V, fut le plus grand bâtisseur de

son temps ; mais il s'y prit bien trop tard pour voir

sortir les nouveaux bâtiments de terre : « Il avait déci-

dément pris en dégoût ces tours âpres et nues qui pesaient

sur lui, l'oppressaient, l'attristaient. Il condamna le châ-

teau comme il avait condamné déjà la tour. Ce n'était pas

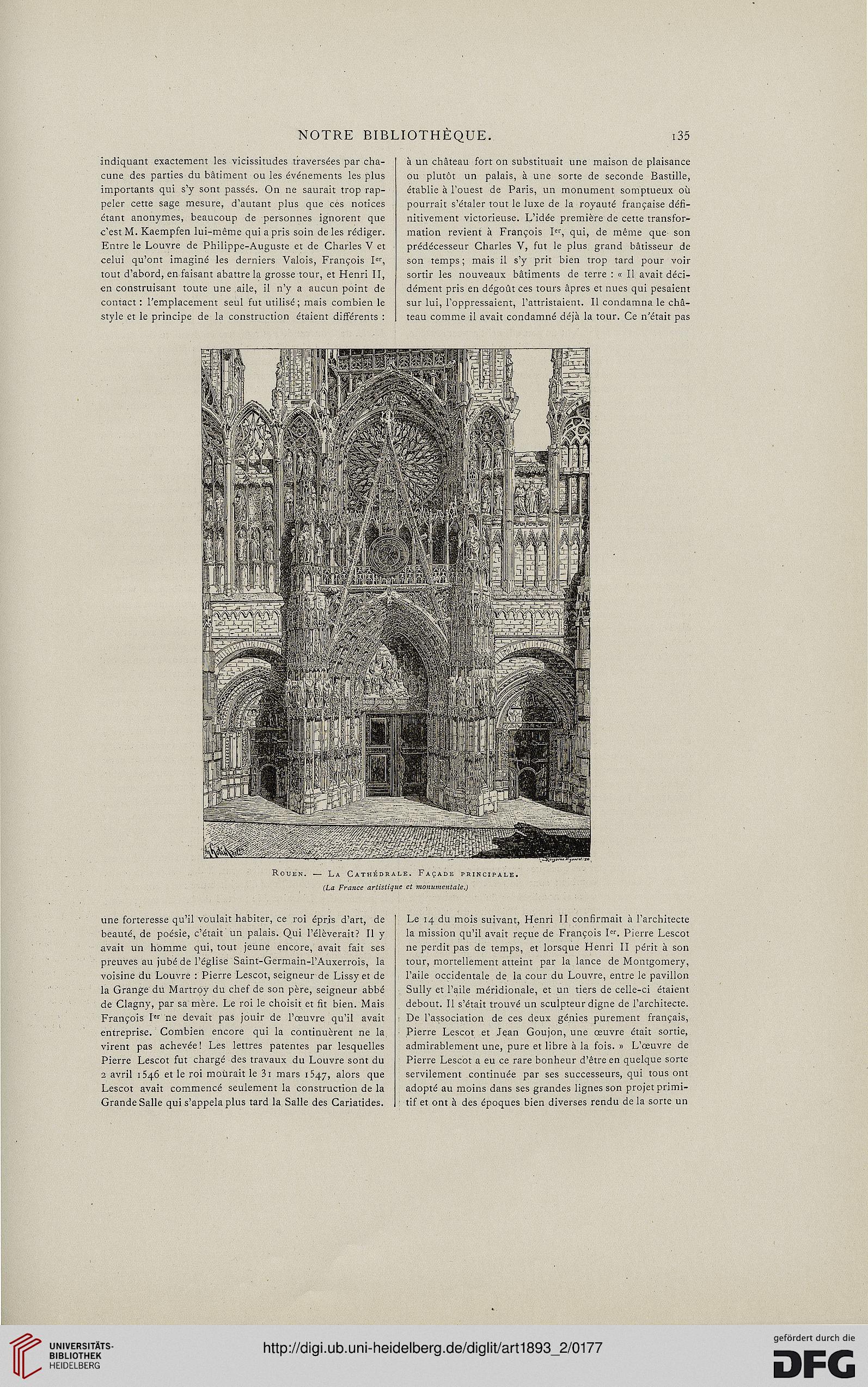

Rouen. — La Cathédrale. Façade principale.

(La France artistique et monumentale.)

une forteresse qu'il voulait habiter, ce roi épris d'art, de

beauté, de poésie, c'était un palais. Qui l'élèverait? Il y

avait un homme qui, tout jeune encore, avait fait ses

preuves au jubé de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, la

voisine du Louvre : Pierre Lescot, seigneur de Lissy et de

la Grange du Martroy du chef de son père, seigneur abbé

de Clagny, par sa mère. Le roi le choisit et fit bien. Mais

François Ier ne devait pas jouir de l'œuvre qu'il avait

entreprise. Combien encore qui la continuèrent ne la

virent pas achevée! Les lettres patentes par lesquelles

Pierre Lescot fut chargé des travaux du Louvre sont du

2 avril 1546 et le roi mourait le 3i mars 1547, alors que

Lescot avait commencé seulement la construction de la

Grande Salle qui s'appela plus tard la Salle des Cariatides.

Le 14 du mois suivant, Henri II confirmait à l'architecte

la mission qu'il avait reçue de François Ier. Pierre Lescot

ne perdit pas de temps, et lorsque Henri II périt à son

tour, mortellement atteint par la lance de Montgomery,

l'aile occidentale de la cour du Louvre, entre le pavillon

Sully et l'aile méridionale, et un tiers de celle-ci étaient

debout. Il s'était trouvé un sculpteur digne de l'architecte.

De l'association de ces deux génies purement français,

Pierre Lescot et Jean Goujon, une œuvre était sortie,

admirablement une, pure et libre à la fois. » L'œuvre de

Pierre Lescot a eu ce rare bonheur d'être en quelque sorte

servilement continuée par ses successeurs, qui tous ont

adopté au moins dans ses grandes lignes son projet primi-

tif et ont à des époques bien diverses rendu de la sorte un

i35

indiquant exactement les vicissitudes traversées par cha-

cune des parties du bâtiment ou les événements les plus

importants qui s'y sont passés. On ne saurait trop rap-

peler cette sage mesure, d'autant plus que ces notices

étant anonymes, beaucoup de personnes ignorent que

c'est M. Kaempfen lui-même qui a pris soin de les rédiger.

Entre le Louvre de Philippe-Auguste et de Charles V et

celui qu'ont imaginé les derniers Valois, François Ier,

tout d'abord, en faisant abattre la grosse tour, et Henri II,

en construisant toute une aile, il n'y a aucun point de

contact : l'emplacement seul fut utilisé ; mais combien le

style et le principe de la construction étaient différents :

à un château fort on substituait une maison de plaisance

ou plutôt un palais, à une sorte de seconde Bastille,

établie à l'ouest de Paris, un monument somptueux où

pourrait s'étaler tout le luxe de la royauté française défi-

nitivement victorieuse. L'idée première de cette transfor-

mation revient à François Ier, qui, de même que son

prédécesseur Charles V, fut le plus grand bâtisseur de

son temps ; mais il s'y prit bien trop tard pour voir

sortir les nouveaux bâtiments de terre : « Il avait déci-

dément pris en dégoût ces tours âpres et nues qui pesaient

sur lui, l'oppressaient, l'attristaient. Il condamna le châ-

teau comme il avait condamné déjà la tour. Ce n'était pas

Rouen. — La Cathédrale. Façade principale.

(La France artistique et monumentale.)

une forteresse qu'il voulait habiter, ce roi épris d'art, de

beauté, de poésie, c'était un palais. Qui l'élèverait? Il y

avait un homme qui, tout jeune encore, avait fait ses

preuves au jubé de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, la

voisine du Louvre : Pierre Lescot, seigneur de Lissy et de

la Grange du Martroy du chef de son père, seigneur abbé

de Clagny, par sa mère. Le roi le choisit et fit bien. Mais

François Ier ne devait pas jouir de l'œuvre qu'il avait

entreprise. Combien encore qui la continuèrent ne la

virent pas achevée! Les lettres patentes par lesquelles

Pierre Lescot fut chargé des travaux du Louvre sont du

2 avril 1546 et le roi mourait le 3i mars 1547, alors que

Lescot avait commencé seulement la construction de la

Grande Salle qui s'appela plus tard la Salle des Cariatides.

Le 14 du mois suivant, Henri II confirmait à l'architecte

la mission qu'il avait reçue de François Ier. Pierre Lescot

ne perdit pas de temps, et lorsque Henri II périt à son

tour, mortellement atteint par la lance de Montgomery,

l'aile occidentale de la cour du Louvre, entre le pavillon

Sully et l'aile méridionale, et un tiers de celle-ci étaient

debout. Il s'était trouvé un sculpteur digne de l'architecte.

De l'association de ces deux génies purement français,

Pierre Lescot et Jean Goujon, une œuvre était sortie,

admirablement une, pure et libre à la fois. » L'œuvre de

Pierre Lescot a eu ce rare bonheur d'être en quelque sorte

servilement continuée par ses successeurs, qui tous ont

adopté au moins dans ses grandes lignes son projet primi-

tif et ont à des époques bien diverses rendu de la sorte un