94

DARMSTADT • HESSISCHES LANDESMUSEUM

Ist somit für den Bestand der Glasmalereien gesicherter

Herkunft gewährleistet, dass seine 1958 von Hans Went-

zel begonnene Erfassung sukzessive fortgeführt wird,

bleibt die Neubearbeitung der Glasmalereien ungeklär-

ter Herkunft aus oben genannten Gründen ein Desiderat;

sie werden lediglich in Form von Kurzeinträgen erfasst.

Geschichte der Sammlung: Die Anfänge der Glasma-

lereisammlung des Hessischen Landesmuseums in Darm-

stadt reichen weit ins 19. Jahrhundert, und zwar noch

vor die Gründung des Großherzoglichen Museums 1820

durch Ludewig I. von Hessen und bei Rhein (1753-1830)

zurück. Als der Großherzog seine so umfangreichen wie

vielfältigen Sammlungen im nämlichen Jahr dem Staat

übereignete und zur Beförderung wahrer Aufklärung

und Verbreitung nützlicher Kenntnisse zu einem öffent-

lich zugänglichen Museum deklarierte1, befand sich da-

runter eine bereits stattliche Zahl an mittelalterlichen und

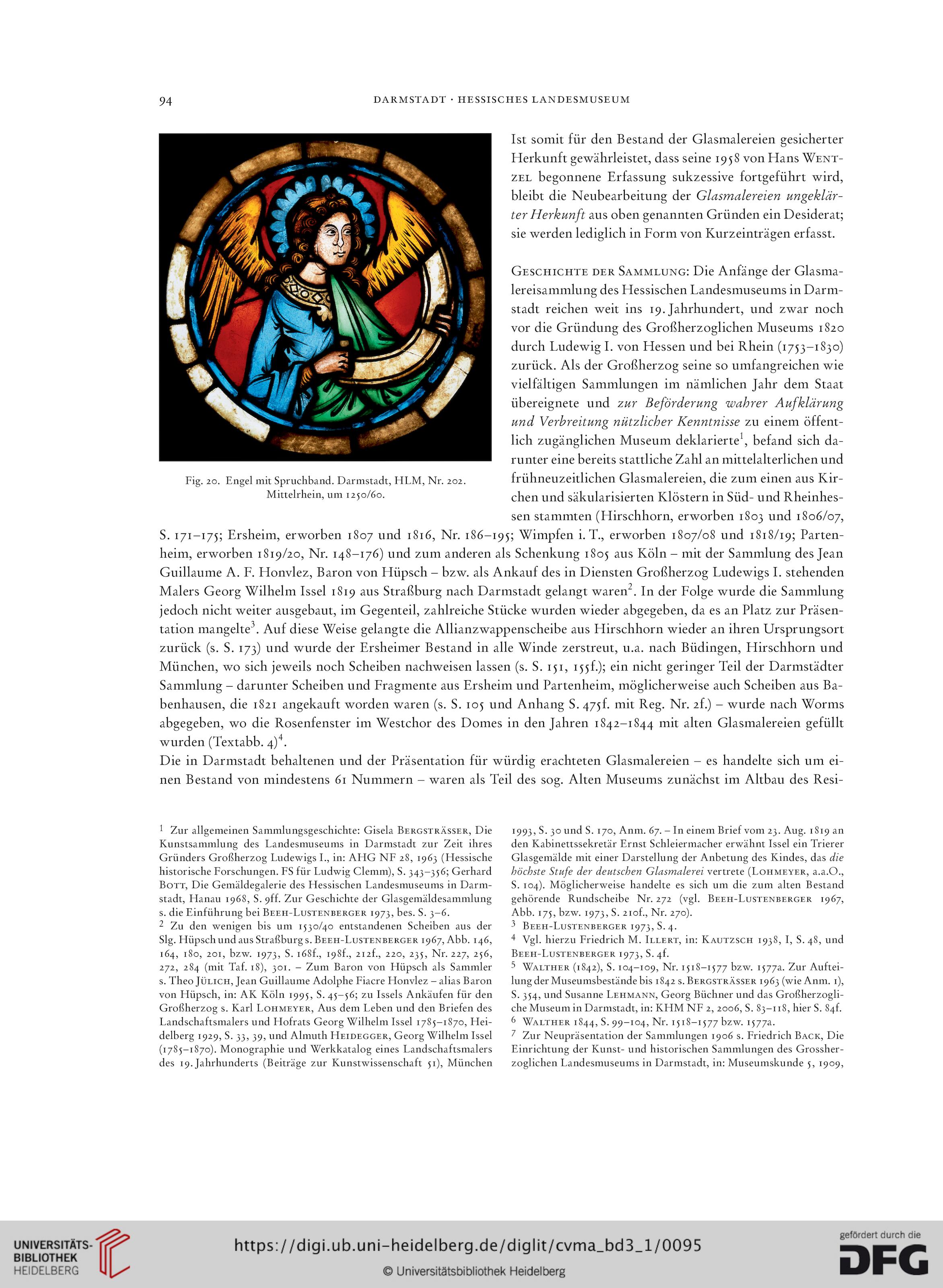

Fig. 20. Engel mit Spruchband. Darmstadt, HLM, Nr. 202.

Mittelrhein, um 1250/60.

frühneuzeitlichen Glasmalereien, die zum einen aus Kir-

chen und säkularisierten Klöstern in Süd- und Rheinhes-

sen stammten (Hirschhorn, erworben 1803 und 1806/07,

S. 171-175; Ersheim, erworben 1807 und 1816, Nr. 186-195; Wimpfen i. T., erworben 1807/08 und 1818/19; Parten-

heim, erworben 1819/20, Nr. 148-176) und zum anderen als Schenkung 1805 aus Köln - mit der Sammlung des Jean

Guillaume A. F. Honvlez, Baron von Hüpsch - bzw. als Ankauf des in Diensten Großherzog Ludewigs I. stehenden

Malers Georg Wilhelm Issel 1819 aus Straßburg nach Darmstadt gelangt waren2. In der Folge wurde die Sammlung

jedoch nicht weiter ausgebaut, im Gegenteil, zahlreiche Stücke wurden wieder abgegeben, da es an Platz zur Präsen-

tation mangelte3. Auf diese Weise gelangte die Allianzwappenscheibe aus Hirschhorn wieder an ihren Ursprungsort

zurück (s. S. 173) und wurde der Ersheimer Bestand in alle Winde zerstreut, u.a. nach Büdingen, Hirschhorn und

München, wo sich jeweils noch Scheiben nachweisen lassen (s. S. 151, 155h); ein nicht geringer Teil der Darmstädter

Sammlung - darunter Scheiben und Fragmente aus Ersheim und Partenheim, möglicherweise auch Scheiben aus Ba-

benhausen, die 1821 angekauft worden waren (s. S. 105 und Anhang S. 475h mit Reg. Nr. 2k) - wurde nach Worms

abgegeben, wo die Rosenfenster im Westchor des Domes in den Jahren 1842-1844 mit alten Glasmalereien gefüllt

wurden (Textabb. f)4.

Die in Darmstadt behaltenen und der Präsentation für würdig erachteten Glasmalereien - es handelte sich um ei-

nen Bestand von mindestens 61 Nummern - waren als Teil des sog. Alten Museums zunächst im Altbau des Resi-

1 Zur allgemeinen Sammlungsgeschichte: Gisela Bergsträsser, Die

Kunstsammlung des Landesmuseums in Darmstadt zur Zeit ihres

Gründers Großherzog Ludewigs L, in: AHG NF 28, 1963 (Hessische

historische Forschungen. FS für Ludwig Clemm), S. 343-356; Gerhard

Bott, Die Gemäldegalerie des Hessischen Landesmuseums in Darm-

stadt, Hanau 1968, S. 9ff. Zur Geschichte der Glasgemäldesammlung

s. die Einführung bei Beeh-Lustenberger 1973, bes. S. 3-6.

2 Zu den wenigen bis um 1530/40 entstandenen Scheiben aus der

Slg. Hüpschund aus Straßburgs. Beeh-Lustenberger 1967, Abb. 146,

164, 180, 201, bzw. 1973, S. 168L, 198E, 212E, 220, 235, Nr. 227, 256,

272, 284 (mit Taf. 18), 301. - Zum Baron von Hüpsch als Sammler

s. Theo Jülich, Jean Guillaume Adolphe Fiacre Honvlez - alias Baron

von Hüpsch, in: AK Köln 1995, S. 45-56; zu Issels Ankäufen für den

Großherzog s. Karl Lohmeyer, Aus dem Leben und den Briefen des

Landschaftsmalers und Hofrats Georg Wilhelm Issel 1785-1870, Hei-

delberg 1929, S. 33, 39, und Almuth Heidegger, Georg Wilhelm Issel

(1785-1870). Monographie und Werkkatalog eines Landschaftsmalers

des 19. Jahrhunderts (Beiträge zur Kunstwissenschaft 51), München

1993, S. 30 und S. 170, Anm. 67. - In einem Brief vom 23. Ang. 1819 an

den Kabinettssekretär Ernst Schleiermacher erwähnt Issel ein Trierer

Glasgemälde mit einer Darstellung der Anbetung des Kindes, das die

höchste Stufe der deutschen Glasmalerei vertrete (Lohmeyer, a.a.O.,

S. 104). Möglicherweise handelte es sich um die zum alten Bestand

gehörende Rundscheibe Nr. 272 (vgl. Beeh-Lustenberger 1967,

Abb. 175, bzw. 1973, S. 210L, Nr. 270).

3 Beeh-Lustenberger 1973, S. 4.

4 Vgl. hierzu Friedrich M. Illert, in: Kautzsch 1938, I, S. 48, und

Beeh-Lustenberger 1973, S. 4!.

5 Walther (1842), S. 104-109, Nr. 1518-1577 bzw. 1577a. Zur Auftei-

lung der Museumsbestände bis 1842 s. Bergsträsser 1963 (wie Anm. 1),

S. 354, und Susanne Lehmann, Georg Büchner und das Großherzogli-

che Museum in Darmstadt, in: KHM NF 2, 2006, S. 83—118, hier S. 84f.

6 Walther 1844, S. 99-104, Nr. 1518-1577 bzw. 1577a.

7 Zur Neupräsentation der Sammlungen 1906 s. Friedrich Back, Die

Einrichtung der Kunst- und historischen Sammlungen des Grossher-

zoglichen Landesmuseums in Darmstadt, in: Museumskunde 5, 1909,

DARMSTADT • HESSISCHES LANDESMUSEUM

Ist somit für den Bestand der Glasmalereien gesicherter

Herkunft gewährleistet, dass seine 1958 von Hans Went-

zel begonnene Erfassung sukzessive fortgeführt wird,

bleibt die Neubearbeitung der Glasmalereien ungeklär-

ter Herkunft aus oben genannten Gründen ein Desiderat;

sie werden lediglich in Form von Kurzeinträgen erfasst.

Geschichte der Sammlung: Die Anfänge der Glasma-

lereisammlung des Hessischen Landesmuseums in Darm-

stadt reichen weit ins 19. Jahrhundert, und zwar noch

vor die Gründung des Großherzoglichen Museums 1820

durch Ludewig I. von Hessen und bei Rhein (1753-1830)

zurück. Als der Großherzog seine so umfangreichen wie

vielfältigen Sammlungen im nämlichen Jahr dem Staat

übereignete und zur Beförderung wahrer Aufklärung

und Verbreitung nützlicher Kenntnisse zu einem öffent-

lich zugänglichen Museum deklarierte1, befand sich da-

runter eine bereits stattliche Zahl an mittelalterlichen und

Fig. 20. Engel mit Spruchband. Darmstadt, HLM, Nr. 202.

Mittelrhein, um 1250/60.

frühneuzeitlichen Glasmalereien, die zum einen aus Kir-

chen und säkularisierten Klöstern in Süd- und Rheinhes-

sen stammten (Hirschhorn, erworben 1803 und 1806/07,

S. 171-175; Ersheim, erworben 1807 und 1816, Nr. 186-195; Wimpfen i. T., erworben 1807/08 und 1818/19; Parten-

heim, erworben 1819/20, Nr. 148-176) und zum anderen als Schenkung 1805 aus Köln - mit der Sammlung des Jean

Guillaume A. F. Honvlez, Baron von Hüpsch - bzw. als Ankauf des in Diensten Großherzog Ludewigs I. stehenden

Malers Georg Wilhelm Issel 1819 aus Straßburg nach Darmstadt gelangt waren2. In der Folge wurde die Sammlung

jedoch nicht weiter ausgebaut, im Gegenteil, zahlreiche Stücke wurden wieder abgegeben, da es an Platz zur Präsen-

tation mangelte3. Auf diese Weise gelangte die Allianzwappenscheibe aus Hirschhorn wieder an ihren Ursprungsort

zurück (s. S. 173) und wurde der Ersheimer Bestand in alle Winde zerstreut, u.a. nach Büdingen, Hirschhorn und

München, wo sich jeweils noch Scheiben nachweisen lassen (s. S. 151, 155h); ein nicht geringer Teil der Darmstädter

Sammlung - darunter Scheiben und Fragmente aus Ersheim und Partenheim, möglicherweise auch Scheiben aus Ba-

benhausen, die 1821 angekauft worden waren (s. S. 105 und Anhang S. 475h mit Reg. Nr. 2k) - wurde nach Worms

abgegeben, wo die Rosenfenster im Westchor des Domes in den Jahren 1842-1844 mit alten Glasmalereien gefüllt

wurden (Textabb. f)4.

Die in Darmstadt behaltenen und der Präsentation für würdig erachteten Glasmalereien - es handelte sich um ei-

nen Bestand von mindestens 61 Nummern - waren als Teil des sog. Alten Museums zunächst im Altbau des Resi-

1 Zur allgemeinen Sammlungsgeschichte: Gisela Bergsträsser, Die

Kunstsammlung des Landesmuseums in Darmstadt zur Zeit ihres

Gründers Großherzog Ludewigs L, in: AHG NF 28, 1963 (Hessische

historische Forschungen. FS für Ludwig Clemm), S. 343-356; Gerhard

Bott, Die Gemäldegalerie des Hessischen Landesmuseums in Darm-

stadt, Hanau 1968, S. 9ff. Zur Geschichte der Glasgemäldesammlung

s. die Einführung bei Beeh-Lustenberger 1973, bes. S. 3-6.

2 Zu den wenigen bis um 1530/40 entstandenen Scheiben aus der

Slg. Hüpschund aus Straßburgs. Beeh-Lustenberger 1967, Abb. 146,

164, 180, 201, bzw. 1973, S. 168L, 198E, 212E, 220, 235, Nr. 227, 256,

272, 284 (mit Taf. 18), 301. - Zum Baron von Hüpsch als Sammler

s. Theo Jülich, Jean Guillaume Adolphe Fiacre Honvlez - alias Baron

von Hüpsch, in: AK Köln 1995, S. 45-56; zu Issels Ankäufen für den

Großherzog s. Karl Lohmeyer, Aus dem Leben und den Briefen des

Landschaftsmalers und Hofrats Georg Wilhelm Issel 1785-1870, Hei-

delberg 1929, S. 33, 39, und Almuth Heidegger, Georg Wilhelm Issel

(1785-1870). Monographie und Werkkatalog eines Landschaftsmalers

des 19. Jahrhunderts (Beiträge zur Kunstwissenschaft 51), München

1993, S. 30 und S. 170, Anm. 67. - In einem Brief vom 23. Ang. 1819 an

den Kabinettssekretär Ernst Schleiermacher erwähnt Issel ein Trierer

Glasgemälde mit einer Darstellung der Anbetung des Kindes, das die

höchste Stufe der deutschen Glasmalerei vertrete (Lohmeyer, a.a.O.,

S. 104). Möglicherweise handelte es sich um die zum alten Bestand

gehörende Rundscheibe Nr. 272 (vgl. Beeh-Lustenberger 1967,

Abb. 175, bzw. 1973, S. 210L, Nr. 270).

3 Beeh-Lustenberger 1973, S. 4.

4 Vgl. hierzu Friedrich M. Illert, in: Kautzsch 1938, I, S. 48, und

Beeh-Lustenberger 1973, S. 4!.

5 Walther (1842), S. 104-109, Nr. 1518-1577 bzw. 1577a. Zur Auftei-

lung der Museumsbestände bis 1842 s. Bergsträsser 1963 (wie Anm. 1),

S. 354, und Susanne Lehmann, Georg Büchner und das Großherzogli-

che Museum in Darmstadt, in: KHM NF 2, 2006, S. 83—118, hier S. 84f.

6 Walther 1844, S. 99-104, Nr. 1518-1577 bzw. 1577a.

7 Zur Neupräsentation der Sammlungen 1906 s. Friedrich Back, Die

Einrichtung der Kunst- und historischen Sammlungen des Grossher-

zoglichen Landesmuseums in Darmstadt, in: Museumskunde 5, 1909,