greifenden Ordnung der Hauptgeschosse und

der „Attika" eine repräsentative Gliederung

entgegen, wobei die gleichmäßige Reihung

vertikaler Abschnitte in den drei östlichen

Fenstererkern über der breiten Durchfahrt

ihren Zielpunkt erreicht. Die sensible Gestal-

tung der Travertinfassade kontrastiert die

Fläche mit klar geschnittenen linearen For-

men, mit weich behandelten schmückenden

„Borten" und dem als Basrelief herausmo-

delierten, figürlichen und pflanzlichen Dekor

von G. Hertling.

Der Bau von 1910 an der Lister Straße ist

später in der Dachzone verändert worden.

Erhalten blieben die Massenverteilung des

Baukörpers, die Fassadengliederung in den

drei unteren Geschossen, das aparte Farben-

spiel des Ziegelmaterials und der Terrakotta-

schmuck von G. Hertling. An besonders

auffälliger Stelle über dem Tor finden sich

Fries und Hexe, die in Beziehung zu dem

Hänsel-und-Gretel-Brunnen auf der gegen-

überliegenden Straßenseite steht (Stifter

Bahlsen, Architekt Siebrecht, Bildhauer

Hertling) — spielerischer Hinweis auf das

Fabrikat.

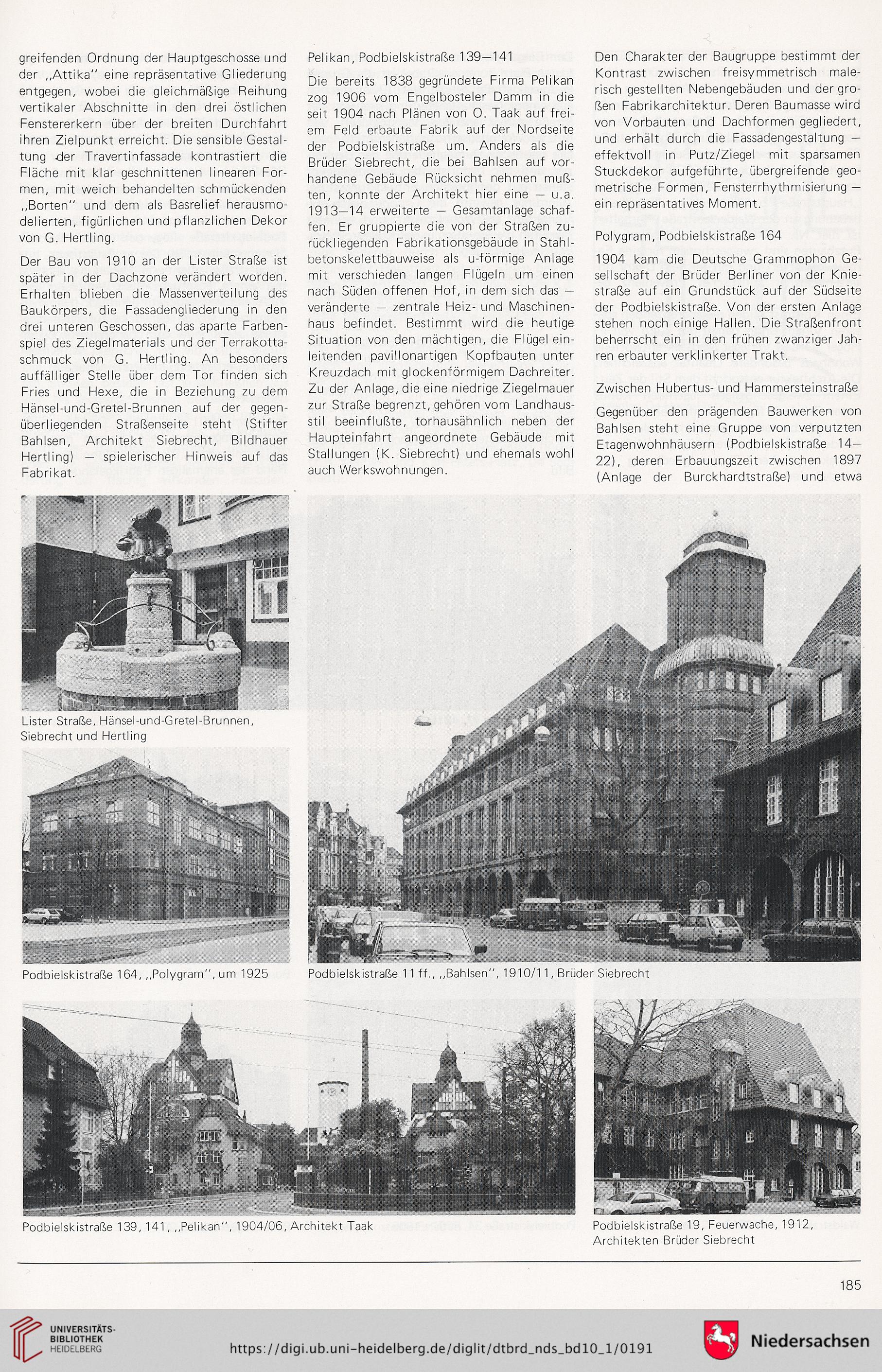

Pelikan, Podbielskistraße 139—141

Die bereits 1838 gegründete Firma Pelikan

zog 1906 vom Engelbosteler Damm in die

seit 1904 nach Plänen von 0. Taak auf frei-

em Feld erbaute Fabrik auf der Nordseite

der Podbielskistraße um. Anders als die

Brüder Siebrecht, die bei Bahlsen auf vor-

handene Gebäude Rücksicht nehmen muß-

ten, konnte der Architekt hier eine — u.a.

1913—14 erweiterte — Gesamtanlage schaf-

fen. Er gruppierte die von der Straßen zu-

rückliegenden Fabrikationsgebäude in Stahl-

betonskelettbauweise als u-förmige Anlage

mit verschieden langen Flügeln um einen

nach Süden offenen Hof, in dem sich das —

veränderte — zentrale Heiz- und Maschinen-

haus befindet. Bestimmt wird die heutige

Situation von den mächtigen, die Flügel ein-

leitenden pavillonartigen Kopfbauten unter

Kreuzdach mit glockenförmigem Dachreiter.

Zu der Anlage, die eine niedrige Ziegelmauer

zur Straße begrenzt, gehören vom Landhaus-

stil beeinflußte, torhausähnlich neben der

Haupteinfahrt angeordnete Gebäude mit

Stallungen (K. Siebrecht) und ehemals wohl

auch Werkswohnungen.

Den Charakter der Baugruppe bestimmt der

Kontrast zwischen freisymmetrisch male-

risch gestellten Nebengebäuden und der gro-

ßen Fabrikarchitektur. Deren Baumasse wird

von Vorbauten und Dachformen gegliedert,

und erhält durch die Fassadengestaltung —

effektvoll in Putz/Ziegel mit sparsamen

Stuckdekor aufgeführte, übergreifende geo-

metrische Formen, Fensterrhythmisierung—

ein repräsentatives Moment.

Polygram, Podbielskistraße 164

1904 kam die Deutsche Grammophon Ge-

sellschaft der Brüder Berliner von der Knie-

straße auf ein Grundstück auf der Südseite

der Podbielskistraße. Von der ersten Anlage

stehen noch einige Hallen. Die Straßenfront

beherrscht ein in den frühen zwanziger Jah-

ren erbauter verklinkerter Trakt.

Zwischen Hubertus- und Hammersteinstraße

Gegenüber den prägenden Bauwerken von

Bahlsen steht eine Gruppe von verputzten

Etagenwohnhäusern (Podbielskistraße 14—

22), deren Erbauungszeit zwischen 1897

(Anlage der Burckhardtstraße) und etwa

Lister Straße, Hänsel-und-Gretel-Brunnen,

Siebrecht und Hertling

Podbielskistraße 164, „Polygram", um 1925

Podbielskistraße 11 ff., „Bahlsen", 1910/1 1. Brüder Siebrecht

Podbielskistraße 19, Feuerwache, 1912,

Architekten Brüder Siebrecht

Podbielskistraße 139, 141. „Pelikan", 1904/06, Architekt Taak

185

der „Attika" eine repräsentative Gliederung

entgegen, wobei die gleichmäßige Reihung

vertikaler Abschnitte in den drei östlichen

Fenstererkern über der breiten Durchfahrt

ihren Zielpunkt erreicht. Die sensible Gestal-

tung der Travertinfassade kontrastiert die

Fläche mit klar geschnittenen linearen For-

men, mit weich behandelten schmückenden

„Borten" und dem als Basrelief herausmo-

delierten, figürlichen und pflanzlichen Dekor

von G. Hertling.

Der Bau von 1910 an der Lister Straße ist

später in der Dachzone verändert worden.

Erhalten blieben die Massenverteilung des

Baukörpers, die Fassadengliederung in den

drei unteren Geschossen, das aparte Farben-

spiel des Ziegelmaterials und der Terrakotta-

schmuck von G. Hertling. An besonders

auffälliger Stelle über dem Tor finden sich

Fries und Hexe, die in Beziehung zu dem

Hänsel-und-Gretel-Brunnen auf der gegen-

überliegenden Straßenseite steht (Stifter

Bahlsen, Architekt Siebrecht, Bildhauer

Hertling) — spielerischer Hinweis auf das

Fabrikat.

Pelikan, Podbielskistraße 139—141

Die bereits 1838 gegründete Firma Pelikan

zog 1906 vom Engelbosteler Damm in die

seit 1904 nach Plänen von 0. Taak auf frei-

em Feld erbaute Fabrik auf der Nordseite

der Podbielskistraße um. Anders als die

Brüder Siebrecht, die bei Bahlsen auf vor-

handene Gebäude Rücksicht nehmen muß-

ten, konnte der Architekt hier eine — u.a.

1913—14 erweiterte — Gesamtanlage schaf-

fen. Er gruppierte die von der Straßen zu-

rückliegenden Fabrikationsgebäude in Stahl-

betonskelettbauweise als u-förmige Anlage

mit verschieden langen Flügeln um einen

nach Süden offenen Hof, in dem sich das —

veränderte — zentrale Heiz- und Maschinen-

haus befindet. Bestimmt wird die heutige

Situation von den mächtigen, die Flügel ein-

leitenden pavillonartigen Kopfbauten unter

Kreuzdach mit glockenförmigem Dachreiter.

Zu der Anlage, die eine niedrige Ziegelmauer

zur Straße begrenzt, gehören vom Landhaus-

stil beeinflußte, torhausähnlich neben der

Haupteinfahrt angeordnete Gebäude mit

Stallungen (K. Siebrecht) und ehemals wohl

auch Werkswohnungen.

Den Charakter der Baugruppe bestimmt der

Kontrast zwischen freisymmetrisch male-

risch gestellten Nebengebäuden und der gro-

ßen Fabrikarchitektur. Deren Baumasse wird

von Vorbauten und Dachformen gegliedert,

und erhält durch die Fassadengestaltung —

effektvoll in Putz/Ziegel mit sparsamen

Stuckdekor aufgeführte, übergreifende geo-

metrische Formen, Fensterrhythmisierung—

ein repräsentatives Moment.

Polygram, Podbielskistraße 164

1904 kam die Deutsche Grammophon Ge-

sellschaft der Brüder Berliner von der Knie-

straße auf ein Grundstück auf der Südseite

der Podbielskistraße. Von der ersten Anlage

stehen noch einige Hallen. Die Straßenfront

beherrscht ein in den frühen zwanziger Jah-

ren erbauter verklinkerter Trakt.

Zwischen Hubertus- und Hammersteinstraße

Gegenüber den prägenden Bauwerken von

Bahlsen steht eine Gruppe von verputzten

Etagenwohnhäusern (Podbielskistraße 14—

22), deren Erbauungszeit zwischen 1897

(Anlage der Burckhardtstraße) und etwa

Lister Straße, Hänsel-und-Gretel-Brunnen,

Siebrecht und Hertling

Podbielskistraße 164, „Polygram", um 1925

Podbielskistraße 11 ff., „Bahlsen", 1910/1 1. Brüder Siebrecht

Podbielskistraße 19, Feuerwache, 1912,

Architekten Brüder Siebrecht

Podbielskistraße 139, 141. „Pelikan", 1904/06, Architekt Taak

185