PRIVAT

PAPK

an^NEBuRQ-

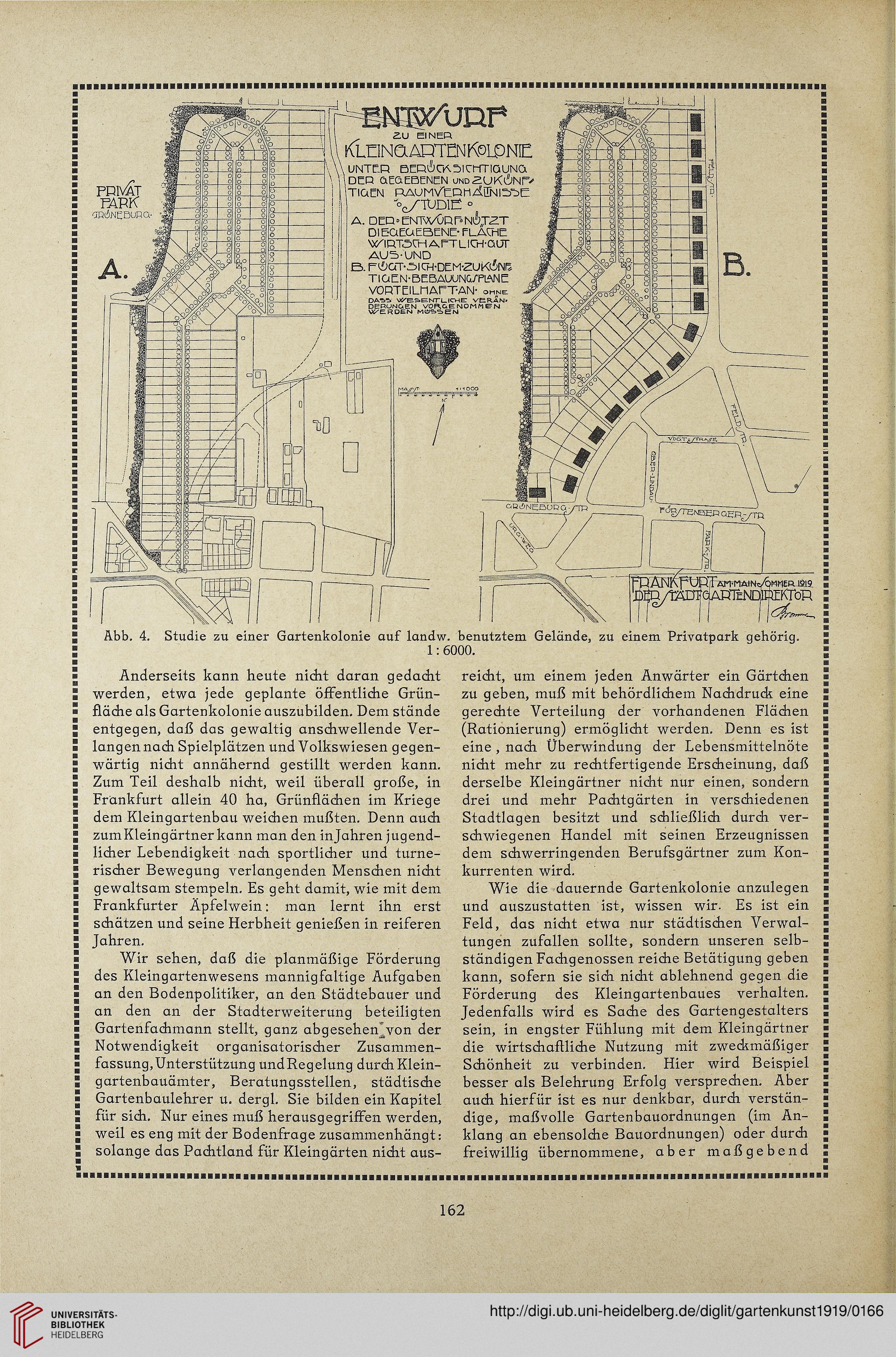

Abb. 4.

Studie zu einer Gartenkolonie auf landw. benutztem Gelände, zu einem Privatpark gehörig.

1:6000.

Anderseits kann heute nicht daran gedacht

werden, etwa jede geplante öffentliche Grün-

fläche als Gartenkolonie auszubilden. Dem stände

entgegen, daß das gewaltig anschwellende Ver-

langen nach Spielplätzen und Volkswiesen gegen-

wärtig nicht annähernd gestillt werden kann.

Zum Teil deshalb nicht, weil überall große, in

Frankfurt allein 40 ha, Grünflächen im Kriege

dem Kleingartenbau weichen mußten. Denn auch

zumKleingärtnerkann man den injahren jugend-

licher Lebendigkeit nach sportlicher und turne-

rischer Bewegung verlangenden Menschen nicht

gewaltsam stempeln. Es geht damit, wie mit dem

Frankfurter Apfelwein: man lernt ihn erst

schätzen und seine Herbheit genießen in reiferen

Jahren.

Wir sehen, daß die planmäßige Förderung

des Kleingartenwesens mannigfaltige Aufgaben

an den Bodenpolitiker, an den Städtebauer und

an den an der Stadterweiterung beteiligten

Gartenfachmann stellt, ganz abgesehen von der

Notwendigkeit organisatorischer Zusammen-

fassung, Unterstützung undRegelung durch Klein-

gartenbauämter, Beratungsstellen, städtische

Gartenbaulehrer u. dergl. Sie bilden ein Kapitel

für sich. Nur eines muß herausgegriffen werden,

weil es eng mit der Bodenfrage zusammenhängt:

solange das Pachtland für Kleingärten nicht aus-

reicht, um einem jeden Anwärter ein Gärtchen

zu geben, muß mit behördlichem Nachdruck eine

gerechte Verteilung der vorhandenen Flächen

(Rationierung) ermöglicht werden. Denn es ist

eine , nach Überwindung der Lebensmittelnöte

nicht mehr zu rechtfertigende Erscheinung, daß

derselbe Kleingärtner nicht nur einen, sondern

drei und mehr Pachtgärten in verschiedenen

Stadtlagen besitzt und schließlich durch ver-

schwiegenen Handel mit seinen Erzeugnissen

dem schwerringenden Berufsgärtner zum Kon-

kurrenten wird.

Wie die dauernde Gartenkolonie anzulegen

und auszustatten ist, wissen wir. Es ist ein

Feld, das nicht etwa nur städtischen Verwal-

tungen zufallen sollte, sondern unseren selb-

ständigen Fachgenossen reiche Betätigung geben

kann, sofern sie sich nicht ablehnend gegen die

Förderung des Kleingartenbaues verhalten.

Jedenfalls wird es Sache des Gartengestalters

sein, in engster Fühlung mit dem Kleingärtner

die wirtschaftliche Nutzung mit zweckmäßiger

Schönheit zu verbinden. Hier wird Beispiel

besser als Belehrung Erfolg versprechen. Aber

auch hierfür ist es nur denkbar, durch verstän-

dige, maßvolle Gartenbauordnungen (im An-

klang an ebensolche Bauordnungen) oder durch

freiwillig übernommene, aber maßgebend

162

PAPK

an^NEBuRQ-

Abb. 4.

Studie zu einer Gartenkolonie auf landw. benutztem Gelände, zu einem Privatpark gehörig.

1:6000.

Anderseits kann heute nicht daran gedacht

werden, etwa jede geplante öffentliche Grün-

fläche als Gartenkolonie auszubilden. Dem stände

entgegen, daß das gewaltig anschwellende Ver-

langen nach Spielplätzen und Volkswiesen gegen-

wärtig nicht annähernd gestillt werden kann.

Zum Teil deshalb nicht, weil überall große, in

Frankfurt allein 40 ha, Grünflächen im Kriege

dem Kleingartenbau weichen mußten. Denn auch

zumKleingärtnerkann man den injahren jugend-

licher Lebendigkeit nach sportlicher und turne-

rischer Bewegung verlangenden Menschen nicht

gewaltsam stempeln. Es geht damit, wie mit dem

Frankfurter Apfelwein: man lernt ihn erst

schätzen und seine Herbheit genießen in reiferen

Jahren.

Wir sehen, daß die planmäßige Förderung

des Kleingartenwesens mannigfaltige Aufgaben

an den Bodenpolitiker, an den Städtebauer und

an den an der Stadterweiterung beteiligten

Gartenfachmann stellt, ganz abgesehen von der

Notwendigkeit organisatorischer Zusammen-

fassung, Unterstützung undRegelung durch Klein-

gartenbauämter, Beratungsstellen, städtische

Gartenbaulehrer u. dergl. Sie bilden ein Kapitel

für sich. Nur eines muß herausgegriffen werden,

weil es eng mit der Bodenfrage zusammenhängt:

solange das Pachtland für Kleingärten nicht aus-

reicht, um einem jeden Anwärter ein Gärtchen

zu geben, muß mit behördlichem Nachdruck eine

gerechte Verteilung der vorhandenen Flächen

(Rationierung) ermöglicht werden. Denn es ist

eine , nach Überwindung der Lebensmittelnöte

nicht mehr zu rechtfertigende Erscheinung, daß

derselbe Kleingärtner nicht nur einen, sondern

drei und mehr Pachtgärten in verschiedenen

Stadtlagen besitzt und schließlich durch ver-

schwiegenen Handel mit seinen Erzeugnissen

dem schwerringenden Berufsgärtner zum Kon-

kurrenten wird.

Wie die dauernde Gartenkolonie anzulegen

und auszustatten ist, wissen wir. Es ist ein

Feld, das nicht etwa nur städtischen Verwal-

tungen zufallen sollte, sondern unseren selb-

ständigen Fachgenossen reiche Betätigung geben

kann, sofern sie sich nicht ablehnend gegen die

Förderung des Kleingartenbaues verhalten.

Jedenfalls wird es Sache des Gartengestalters

sein, in engster Fühlung mit dem Kleingärtner

die wirtschaftliche Nutzung mit zweckmäßiger

Schönheit zu verbinden. Hier wird Beispiel

besser als Belehrung Erfolg versprechen. Aber

auch hierfür ist es nur denkbar, durch verstän-

dige, maßvolle Gartenbauordnungen (im An-

klang an ebensolche Bauordnungen) oder durch

freiwillig übernommene, aber maßgebend

162