2<>

recherches par les documents afférents à la

carrière et antérieurs à leur arrivée, car les

terrains avoisinants ne portent trace d'au-

cune fouille, d'aucun sondage important. 11

est donc à supposer que la découverte de la

carrière remonte à plus de sept siècles. Les

documents précis manquent, l'abbaye ayant

été détruite avec toutes les archives qu'elle

contenait, en quatre-vingt-treize.

En tout cas, les anciennes chroniques

datant de 250 ans et plus, désignaient sous le

nom de Saint-Remy tous les marbres rouges

de Belgique. C'est sous ce nom qu'on employa

du marbre de la carrière qui nous intéresse

à Saint-Pierre, de Rome, il y a plus de

200 ans et l'on s'étonne même des difficultés

de transport (pie l'on a dii vaincre pour

mener à une telle distance les lourdes

charges de blocs de marbre.

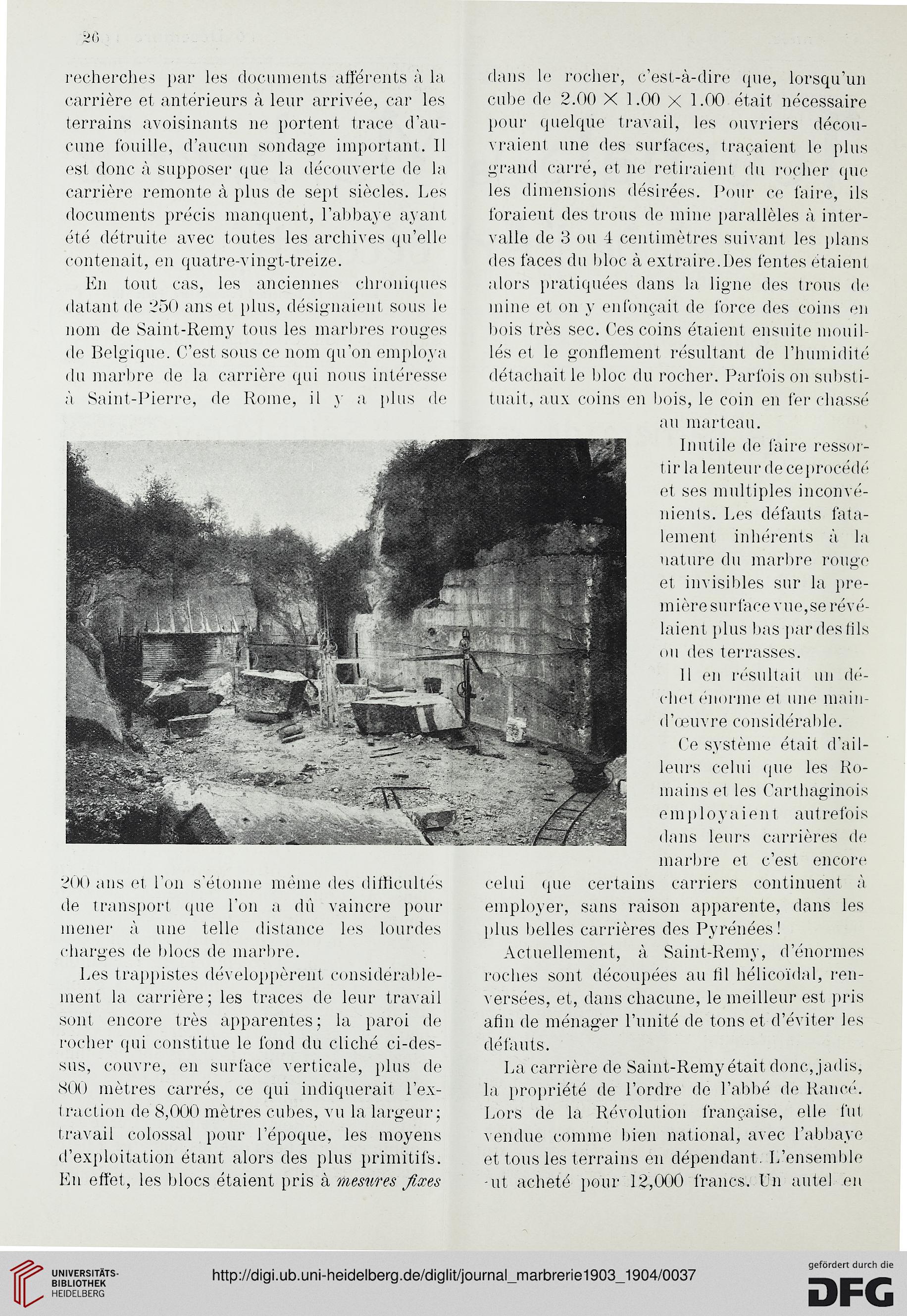

Les trappistes développèrent considérable-

ment la carrière; les traces de leur travail

sont encore très apparentes; la paroi de

rocher qui constitue le fond du cliché ci-des-

sus, couvre, en surface verticale, plus de

SOO mètres carrés, ce qui indiquerait l'ex-

traction de 8,000 mètres cubes, vu la largeur;

travail colossal pour l'époque, les moyens

d'exploitation étant alors des plus primitifs.

En effet, les blocs étaient pris à mesures fixes

dans le rocher, c'est-à-dire que, lorsqu'un

cube de 2.00 X 1.00 x 1.00 était nécessaire

pour quelque travail, les ouvriers décou-

vraient une des surfaces, traçaient le plus

grand carré, et ne retiraient du rocher que

les dimensions désirées. Pour ce faire, ils

foraient des trous de mine parallèles à inter-

valle de 3 ou 4 centimètres suivant les plans

des faces du bloc à extraire.Des fentes étaient

alors pratiquées dans la ligne des trous de

mine et on y enfonçait de force des coins en

bois très sec. Ces coins étaient ensuite mouil-

lés et le gonflement résultant de l'humidité

détachait le bloc du rocher. Parfois on substi-

ait, aux coins en bois, le coin en fer chassé

au marteau.

Inutile de faire ressor-

tir la lenteur de ceprocédé

et ses multiples inconvé-

nients. Les défauts fata-

lement inhérents à la

nature du marbre rouge

et invisibles sur la pre-

mière surface vue,se révé-

laient plus bas par des fils

ou des terrasses.

11 en résultait un dé-

chet énorme et une main-

d'œuvre considérable.

Ce système était d'ail-

leurs celui que les Ro-

mains et les Carthaginois

employaient autrefoi s

dans leurs carrières de

marbre et c'est encore

celui (pie certains carriers continuent à

employer, sans raison apparente, dans les

plus belles carrières des Pyrénées!

Actuellement, à Saint-Remy, d'énormes

roches sont découpées au lil hélicoïdal, ren-

versées, et, dans chacune, le meilleur est pris

afin de ménager l'unité de tons et d'éviter les

défauts.

La carrière de Saint-Remy était donc, jadis,

la propriété de l'ordre de l'abbé de Rancé.

Lors de la Révolution française, elle fut

vendue comme bien national, avec l'abbaye

et tous les terrains en dépendant. L'ensemble

-ut acheté pour 12,000 francs. Un autel en

recherches par les documents afférents à la

carrière et antérieurs à leur arrivée, car les

terrains avoisinants ne portent trace d'au-

cune fouille, d'aucun sondage important. 11

est donc à supposer que la découverte de la

carrière remonte à plus de sept siècles. Les

documents précis manquent, l'abbaye ayant

été détruite avec toutes les archives qu'elle

contenait, en quatre-vingt-treize.

En tout cas, les anciennes chroniques

datant de 250 ans et plus, désignaient sous le

nom de Saint-Remy tous les marbres rouges

de Belgique. C'est sous ce nom qu'on employa

du marbre de la carrière qui nous intéresse

à Saint-Pierre, de Rome, il y a plus de

200 ans et l'on s'étonne même des difficultés

de transport (pie l'on a dii vaincre pour

mener à une telle distance les lourdes

charges de blocs de marbre.

Les trappistes développèrent considérable-

ment la carrière; les traces de leur travail

sont encore très apparentes; la paroi de

rocher qui constitue le fond du cliché ci-des-

sus, couvre, en surface verticale, plus de

SOO mètres carrés, ce qui indiquerait l'ex-

traction de 8,000 mètres cubes, vu la largeur;

travail colossal pour l'époque, les moyens

d'exploitation étant alors des plus primitifs.

En effet, les blocs étaient pris à mesures fixes

dans le rocher, c'est-à-dire que, lorsqu'un

cube de 2.00 X 1.00 x 1.00 était nécessaire

pour quelque travail, les ouvriers décou-

vraient une des surfaces, traçaient le plus

grand carré, et ne retiraient du rocher que

les dimensions désirées. Pour ce faire, ils

foraient des trous de mine parallèles à inter-

valle de 3 ou 4 centimètres suivant les plans

des faces du bloc à extraire.Des fentes étaient

alors pratiquées dans la ligne des trous de

mine et on y enfonçait de force des coins en

bois très sec. Ces coins étaient ensuite mouil-

lés et le gonflement résultant de l'humidité

détachait le bloc du rocher. Parfois on substi-

ait, aux coins en bois, le coin en fer chassé

au marteau.

Inutile de faire ressor-

tir la lenteur de ceprocédé

et ses multiples inconvé-

nients. Les défauts fata-

lement inhérents à la

nature du marbre rouge

et invisibles sur la pre-

mière surface vue,se révé-

laient plus bas par des fils

ou des terrasses.

11 en résultait un dé-

chet énorme et une main-

d'œuvre considérable.

Ce système était d'ail-

leurs celui que les Ro-

mains et les Carthaginois

employaient autrefoi s

dans leurs carrières de

marbre et c'est encore

celui (pie certains carriers continuent à

employer, sans raison apparente, dans les

plus belles carrières des Pyrénées!

Actuellement, à Saint-Remy, d'énormes

roches sont découpées au lil hélicoïdal, ren-

versées, et, dans chacune, le meilleur est pris

afin de ménager l'unité de tons et d'éviter les

défauts.

La carrière de Saint-Remy était donc, jadis,

la propriété de l'ordre de l'abbé de Rancé.

Lors de la Révolution française, elle fut

vendue comme bien national, avec l'abbaye

et tous les terrains en dépendant. L'ensemble

-ut acheté pour 12,000 francs. Un autel en