202

marbres. S'il n'y a pas eu ici quelque malen-

tendu entre les minéralogistes et les indus-

triels, s'il n'y a pas eu une exigence excessive

dans l'esprit scientifique de quelques maîtres

de la science, on peut croire que le classe-

ment des marbres a été regardé comme un

problème ardu ou peu digne d'étude. Dans le

premier cas, on excusera notre témérité et,

dans le second, notre candeur; et on voudra

bien se souvenir (pie nous avons tenté de

taire un travailrqui put servir aux industriels

en même temps qu'aux minéralogistes.

Le marbre est un calcaire assez dur pour

recevoir un beau poli. Cette définition pour-

rait se lire dans un dictionnaire (1).

là plus larges, ici anguleux, là curvilignes.

Ces fissures seront souvent orientées dans le

même sens ou bien en sens divers et, s'entre-

croiseront ; ce phénomène de retrait a pu se

produire en une l'ois ou en plusieurs époques.

Pendant que se formaient ces tissures, ou

postérieurement, des particules spathiques

sont venues les remplir très exactement,

d'où les veines du marbre.

Nous supposons aussi que ce calcaire plus

ou moins poreux a été pénétré d'eau chargée

de matières colorées, qui s'est répandue iné-

galement selon la texture et la composition

variable du sédiment; il s'est produit alors

des flaques de couleurs diverses et des dégra-

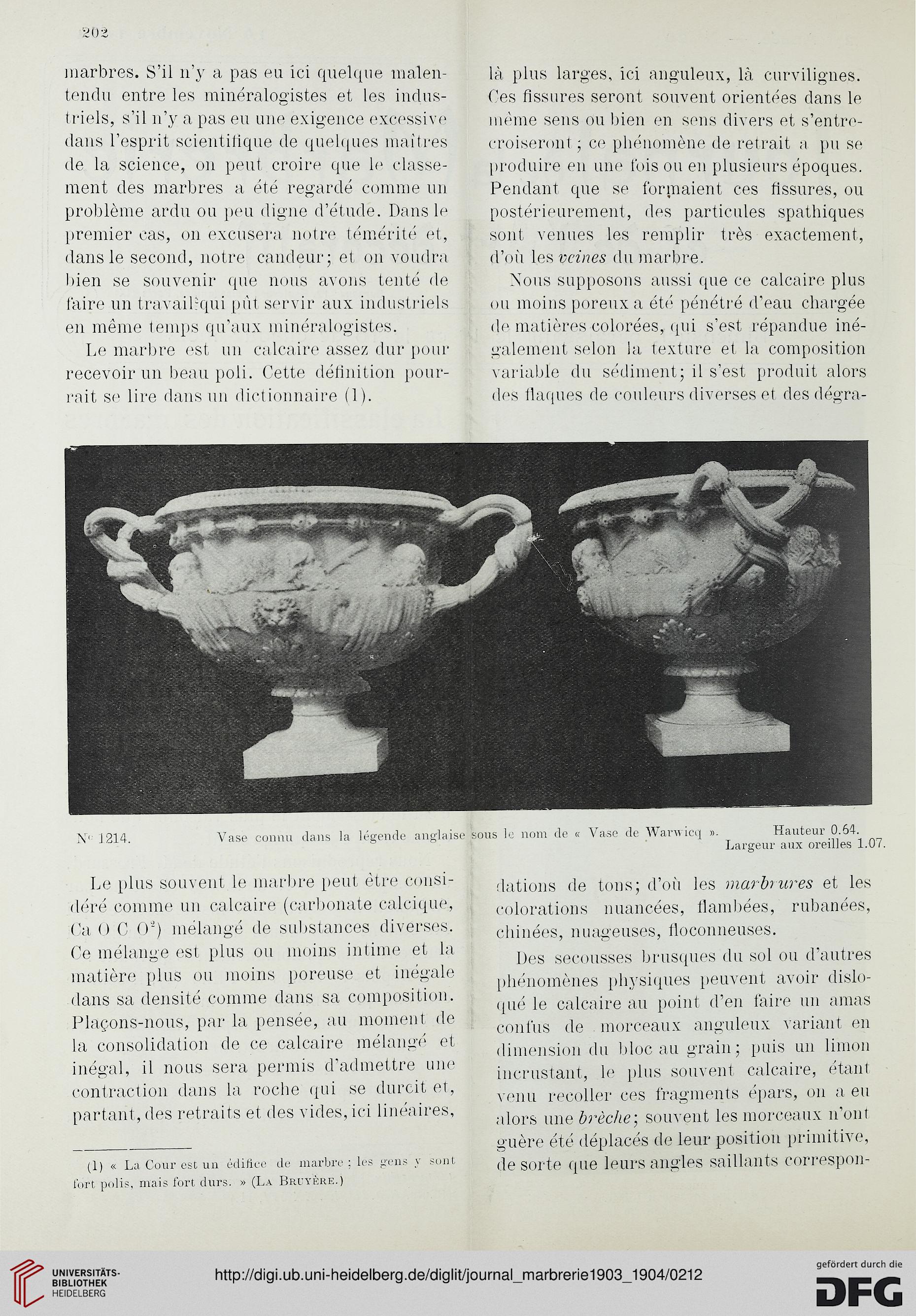

N( J214. Vase connu dans la légende anglaise

Le plus souvent le marbre peut être consi-

déré comme un calcaire (carbonate calcique,

Ca 0 C O'2) mélangé de substances diverses.

Ce mélange est plus ou moins intime et la

matière plus ou moins poreuse et inégale

dans sa densité comme dans sa composition.

Plaçons-nous, par la pensée, au moment de

la consolidation de ce calcaire mélangé et

inégal, il nous sera permis d'admettre une

contraction dans la roche qui se durcit et,

partant, des retraits et des vides, ici linéaires,

(1) « La Cour est un édifice de marbre ; les gens y sont

fort polis, mais fort durs. » (La Bruyère.)

ious le nom de « Vase de Warwicq ». Hauteur 0.64.

Largeur aux oreilles 1.07.

dations de tons; d'où les marbrures et les

colorations nuancées, flambées, rubanées,

chinées, nuageuses, floconneuses.

Des secousses brusques du sol ou d'autres

phénomènes physiques peuvent avoir dislo-

qué le calcaire au point d'en faire un amas

confus de morceaux anguleux variant en

dimension du bloc au grain; puis un limon

incrustant, le plus souvent calcaire, étant

venu recoller ces fragments épars, on a eu

alors une brèche; souvent les morceaux n'ont

guère été déplacés de leur position primitive,

de sorte que leurs angles saillants correspon-

marbres. S'il n'y a pas eu ici quelque malen-

tendu entre les minéralogistes et les indus-

triels, s'il n'y a pas eu une exigence excessive

dans l'esprit scientifique de quelques maîtres

de la science, on peut croire que le classe-

ment des marbres a été regardé comme un

problème ardu ou peu digne d'étude. Dans le

premier cas, on excusera notre témérité et,

dans le second, notre candeur; et on voudra

bien se souvenir (pie nous avons tenté de

taire un travailrqui put servir aux industriels

en même temps qu'aux minéralogistes.

Le marbre est un calcaire assez dur pour

recevoir un beau poli. Cette définition pour-

rait se lire dans un dictionnaire (1).

là plus larges, ici anguleux, là curvilignes.

Ces fissures seront souvent orientées dans le

même sens ou bien en sens divers et, s'entre-

croiseront ; ce phénomène de retrait a pu se

produire en une l'ois ou en plusieurs époques.

Pendant que se formaient ces tissures, ou

postérieurement, des particules spathiques

sont venues les remplir très exactement,

d'où les veines du marbre.

Nous supposons aussi que ce calcaire plus

ou moins poreux a été pénétré d'eau chargée

de matières colorées, qui s'est répandue iné-

galement selon la texture et la composition

variable du sédiment; il s'est produit alors

des flaques de couleurs diverses et des dégra-

N( J214. Vase connu dans la légende anglaise

Le plus souvent le marbre peut être consi-

déré comme un calcaire (carbonate calcique,

Ca 0 C O'2) mélangé de substances diverses.

Ce mélange est plus ou moins intime et la

matière plus ou moins poreuse et inégale

dans sa densité comme dans sa composition.

Plaçons-nous, par la pensée, au moment de

la consolidation de ce calcaire mélangé et

inégal, il nous sera permis d'admettre une

contraction dans la roche qui se durcit et,

partant, des retraits et des vides, ici linéaires,

(1) « La Cour est un édifice de marbre ; les gens y sont

fort polis, mais fort durs. » (La Bruyère.)

ious le nom de « Vase de Warwicq ». Hauteur 0.64.

Largeur aux oreilles 1.07.

dations de tons; d'où les marbrures et les

colorations nuancées, flambées, rubanées,

chinées, nuageuses, floconneuses.

Des secousses brusques du sol ou d'autres

phénomènes physiques peuvent avoir dislo-

qué le calcaire au point d'en faire un amas

confus de morceaux anguleux variant en

dimension du bloc au grain; puis un limon

incrustant, le plus souvent calcaire, étant

venu recoller ces fragments épars, on a eu

alors une brèche; souvent les morceaux n'ont

guère été déplacés de leur position primitive,

de sorte que leurs angles saillants correspon-