Neubildungen im Bereiche der Baugliederungen.

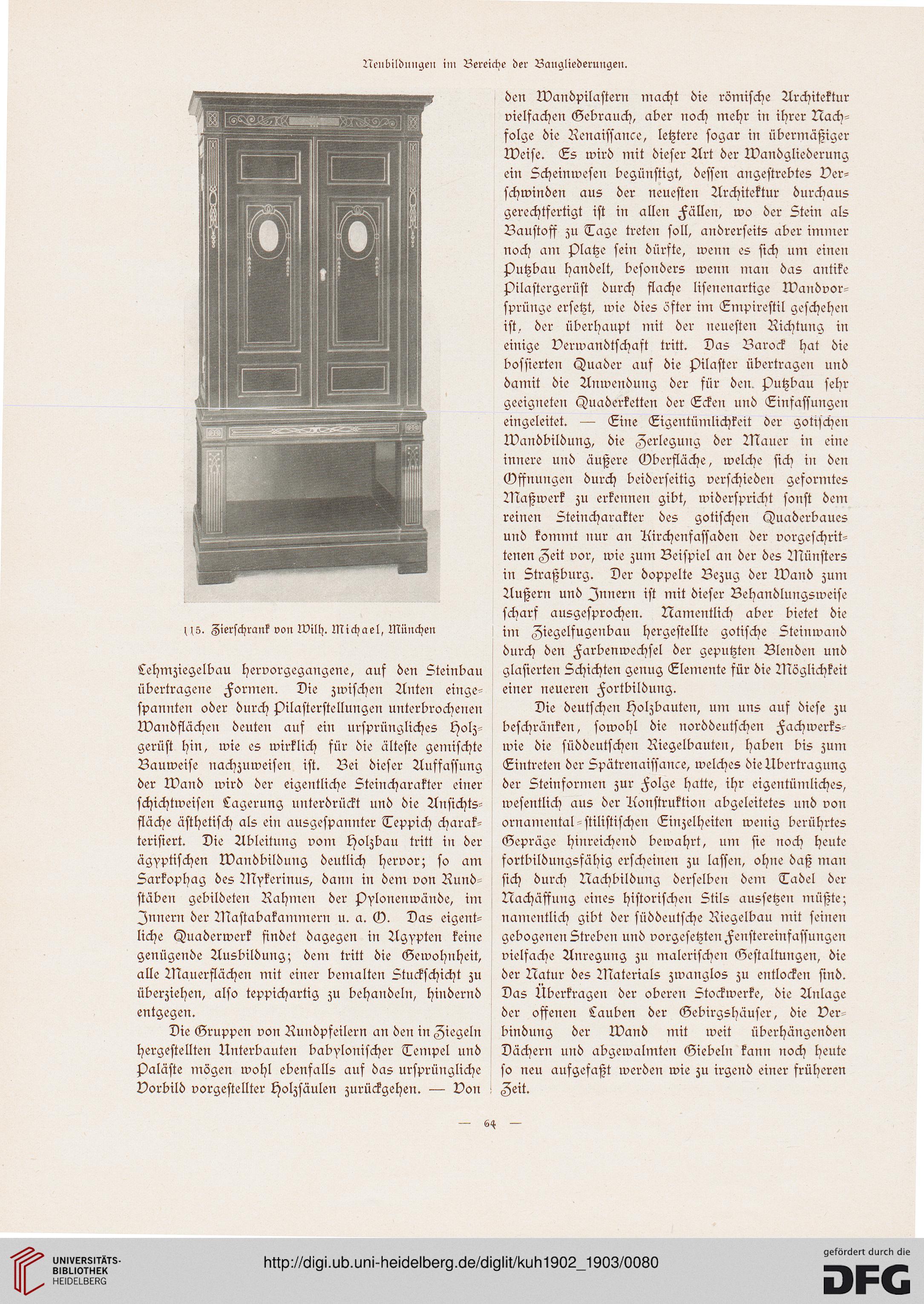

Zierschrank von lVilh. Michael, München

Lehmziegelbau hervorgegangene, auf den Steinbau

übertragene Formen. Die zwischen Anten einge-

spannten oder durch Pilasterstellungen unterbrochenen

Wandflächen deuten auf ein ursprüngliches polz-

gerüst hin, wie es wirklich für die älteste gemischte

Bauweise nachzuweisen ist. Bei dieser Auffassung

der Wand wird der eigentliche Steincharakter einer

schichtweisen Lagerung unterdrückt und die Ansichts-

fläche ästhetisch als ein ausgespannter Teppich charak-

terisiert. Die Ableitung vom polzbau tritt in der

ägyptischen Wandbildung deutlich hervor; so am

Sarkophag des Mykerinus, dann in dem von Rund-

stäben gebildeten Rahmen der Pylonenwände, im

Innern der Mastabakammern u. a. (D. Das eigent-

liche ^uaderwerk findet dagegen in Ägypten keine

genügende Ausbildung; dem tritt die Gewohnheit,

alle Mauerflächen mit einer bemalten Stuckschicht zu

überziehen, also teppichartig zu behandeln, hindernd

entgegen.

Die Gruppen von Rundpfeilern an den in Ziegeln

hergestellten Unterbauten babylonischer Tempel und

Paläste mögen wohl ebenfalls auf das ursprüngliche

Borbild vorgestellter Holzfäulen zurückgehen. — Bon

den Wandpilastern macht die römische Architektur

vielfachen Gebrauch, aber noch mehr in ihrer Nach-

folge die Renaissance, letztere sogar in übermäßiger

Weise. Es wird mit dieser Art der Wandgliederung

ein Scheinwesen begünstigt, dessen angestrebtes Ver-

schwinden aus der neuesten Architektur durchaus

gerechtfertigt ist in allen Fällen, wo der Stein als

Baustoff zu Tage treten soll, andrerseits aber immer-

noch am Platze fein dürfte, wenn es sich um einen

putzbau handelt, besonders wenn man das antike

Pilastergerüst durch flache lisenenartige Wandvor-

sprünge ersetzt, wie dies öfter im Empirestil geschehen

ist, der überhaupt mit der neuesten Richtung in

einige Verwandtschaft tritt. Das Barock hat die

bossierten Quader auf die Pilaster übertragen und

damit die Anwendung der für den. putzbau sehr-

geeigneten (Huaderketten der Ecken und Einfassungen

eingeleitet. — Eine Eigentümlichkeit der gotischen

Wandbildung, die Zerlegung der Mauer in eine

innere und äußere Oberfläche, welche sich in den

Öffnungen durch beiderseitig verschieden geformtes

Maßwerk zu erkennen gibt, widerspricht sonst dem

reinen Steincharakter des gotischen Auaderbaues

und kommt nur an Kirchenfassaden der vorgeschrit-

tenen Zeit vor, wie zürn Beispiel an der des Münsters

in Straßburg. Der doppelte Bezug der Wand zum

Äußern und Znnern ist mit dieser Behandlungsweise

scharf ausgesprochen. Namentlich aber bietet die

im Ziegelfugenbau hergestellte gotische Steinwand

durch den Farbenwechsel der geputzten Blenden und

glasierten Schichten genug Elemente für die Möglichkeit

einer neueren Fortbildung.

Die deutschen Holzbauten, um uns auf diese zu

beschränken, sowohl die norddeutschen Fachwerks-

wie die süddeutschen Riegelbauten, haben bis zum

Eintreten der Spätrenaissance, welches die Übertragung

der Steinformen zur Folge hatte, ihr eigentümliches,

wesentlich aus der Konstruktion abgeleitetes und von

ornamental-stilistischen Einzelheiten wenig berührtes

Gepräge hinreichend bewahrt, um sie noch heute

fortbildungsfähig erscheinen zu lassen, ohne daß man

sich durch Nachbildung derselben dem Tadel der

Nachäffung eines historischen Stils aussetzen müßte;

namentlich gibt der süddeutsche Riegelbau mit seinen

gebogenen Streben und Vorgesetzten Fenstereinfassungen

vielfache Anregung zu malerischen Gestaltungen, die

der Natur des Materials zwanglos zu entlocken sind.

Das Überkragen der oberen Stockwerke, die Anlage

der offenen Lauben der Gebirgshäuser, die Ver-

bindung der Wand mit weit überhängenden

Dächern und abgewalmten Giebeln kann noch heute

so neu aufgesaßt werden wie zu irgend einer früheren

Zeit.

6^

Zierschrank von lVilh. Michael, München

Lehmziegelbau hervorgegangene, auf den Steinbau

übertragene Formen. Die zwischen Anten einge-

spannten oder durch Pilasterstellungen unterbrochenen

Wandflächen deuten auf ein ursprüngliches polz-

gerüst hin, wie es wirklich für die älteste gemischte

Bauweise nachzuweisen ist. Bei dieser Auffassung

der Wand wird der eigentliche Steincharakter einer

schichtweisen Lagerung unterdrückt und die Ansichts-

fläche ästhetisch als ein ausgespannter Teppich charak-

terisiert. Die Ableitung vom polzbau tritt in der

ägyptischen Wandbildung deutlich hervor; so am

Sarkophag des Mykerinus, dann in dem von Rund-

stäben gebildeten Rahmen der Pylonenwände, im

Innern der Mastabakammern u. a. (D. Das eigent-

liche ^uaderwerk findet dagegen in Ägypten keine

genügende Ausbildung; dem tritt die Gewohnheit,

alle Mauerflächen mit einer bemalten Stuckschicht zu

überziehen, also teppichartig zu behandeln, hindernd

entgegen.

Die Gruppen von Rundpfeilern an den in Ziegeln

hergestellten Unterbauten babylonischer Tempel und

Paläste mögen wohl ebenfalls auf das ursprüngliche

Borbild vorgestellter Holzfäulen zurückgehen. — Bon

den Wandpilastern macht die römische Architektur

vielfachen Gebrauch, aber noch mehr in ihrer Nach-

folge die Renaissance, letztere sogar in übermäßiger

Weise. Es wird mit dieser Art der Wandgliederung

ein Scheinwesen begünstigt, dessen angestrebtes Ver-

schwinden aus der neuesten Architektur durchaus

gerechtfertigt ist in allen Fällen, wo der Stein als

Baustoff zu Tage treten soll, andrerseits aber immer-

noch am Platze fein dürfte, wenn es sich um einen

putzbau handelt, besonders wenn man das antike

Pilastergerüst durch flache lisenenartige Wandvor-

sprünge ersetzt, wie dies öfter im Empirestil geschehen

ist, der überhaupt mit der neuesten Richtung in

einige Verwandtschaft tritt. Das Barock hat die

bossierten Quader auf die Pilaster übertragen und

damit die Anwendung der für den. putzbau sehr-

geeigneten (Huaderketten der Ecken und Einfassungen

eingeleitet. — Eine Eigentümlichkeit der gotischen

Wandbildung, die Zerlegung der Mauer in eine

innere und äußere Oberfläche, welche sich in den

Öffnungen durch beiderseitig verschieden geformtes

Maßwerk zu erkennen gibt, widerspricht sonst dem

reinen Steincharakter des gotischen Auaderbaues

und kommt nur an Kirchenfassaden der vorgeschrit-

tenen Zeit vor, wie zürn Beispiel an der des Münsters

in Straßburg. Der doppelte Bezug der Wand zum

Äußern und Znnern ist mit dieser Behandlungsweise

scharf ausgesprochen. Namentlich aber bietet die

im Ziegelfugenbau hergestellte gotische Steinwand

durch den Farbenwechsel der geputzten Blenden und

glasierten Schichten genug Elemente für die Möglichkeit

einer neueren Fortbildung.

Die deutschen Holzbauten, um uns auf diese zu

beschränken, sowohl die norddeutschen Fachwerks-

wie die süddeutschen Riegelbauten, haben bis zum

Eintreten der Spätrenaissance, welches die Übertragung

der Steinformen zur Folge hatte, ihr eigentümliches,

wesentlich aus der Konstruktion abgeleitetes und von

ornamental-stilistischen Einzelheiten wenig berührtes

Gepräge hinreichend bewahrt, um sie noch heute

fortbildungsfähig erscheinen zu lassen, ohne daß man

sich durch Nachbildung derselben dem Tadel der

Nachäffung eines historischen Stils aussetzen müßte;

namentlich gibt der süddeutsche Riegelbau mit seinen

gebogenen Streben und Vorgesetzten Fenstereinfassungen

vielfache Anregung zu malerischen Gestaltungen, die

der Natur des Materials zwanglos zu entlocken sind.

Das Überkragen der oberen Stockwerke, die Anlage

der offenen Lauben der Gebirgshäuser, die Ver-

bindung der Wand mit weit überhängenden

Dächern und abgewalmten Giebeln kann noch heute

so neu aufgesaßt werden wie zu irgend einer früheren

Zeit.

6^