Neubildungen im Bereiche der Baugliederungen.

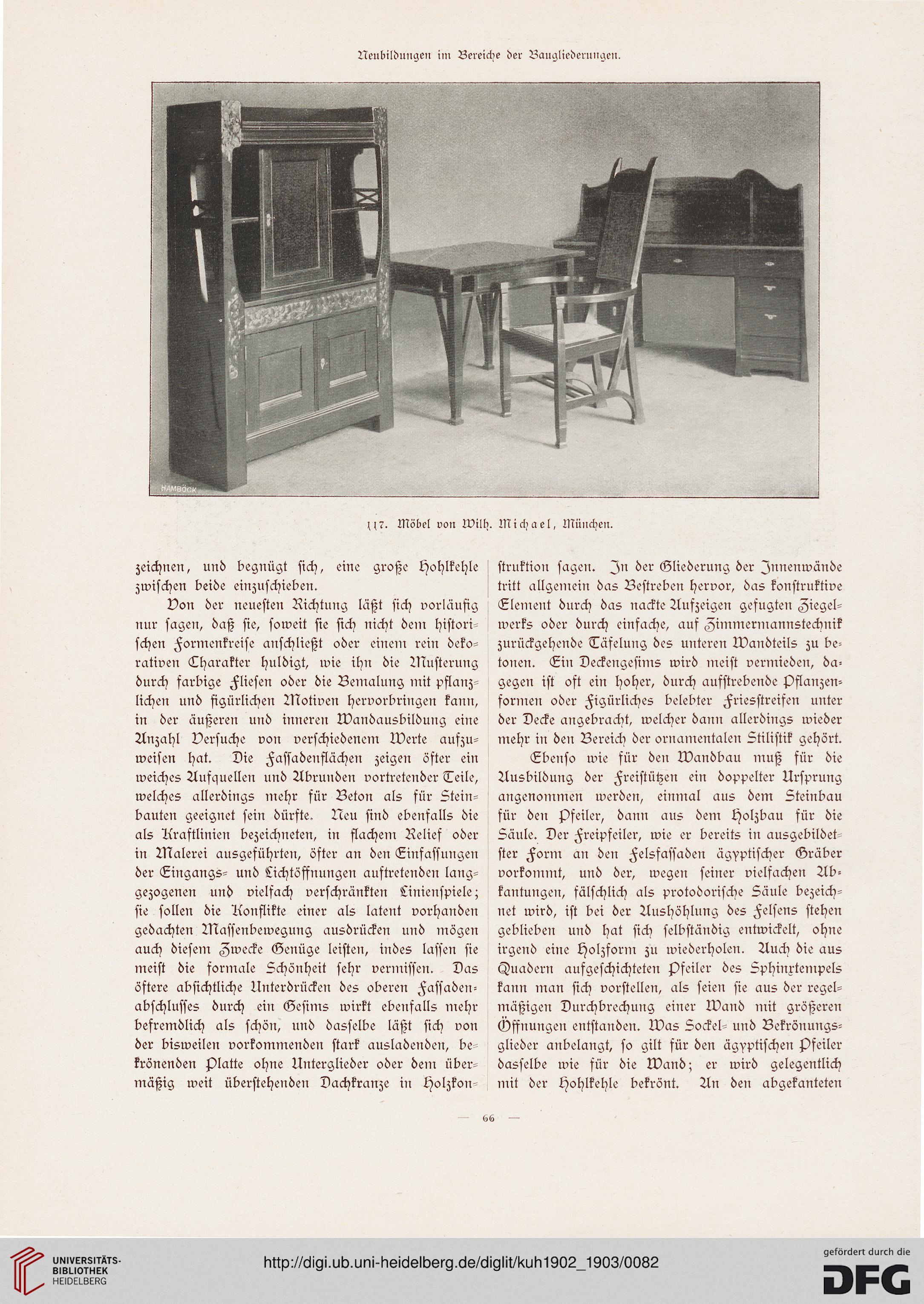

\[7. Möbel von Wilh. Michael, München.

zeichnen, und begnügt sich, eine große Hohlkehle

zwischen beide einzuschieben.

Von der neuesten Richtung läßt sich vorläufig

nur sagen, daß sie, soweit sie sich nicht dein histori-

schen Formenkreise anschließt oder einen: rein deko-

rativen Charakter huldigt, wie ihn die Musterung

durch farbige Fliesen oder die Bemalung mit pflanz-

lichen und figürlichen Motiven Hervorbringen kann,

in der äußeren und inneren Wandausbildung eine

Anzahl Versuche von verschiedenem Werte aufzu-

weisen hat. Die Fassadenflächen zeigen öfter ein

weiches Aufquellen und Abrunden vortretender Teile,

welches allerdings mehr für Beton als für Stein-

bauten geeignet fein dürfte. Neu sind ebenfalls die

als Kraftlinien bezeichneten, in flachem Relief oder

in Malerei ausgeführten, öfter an den Einfassungen

der Eingangs- und Lichtöffnungen auftretenden lang-

gezogenen und vielfach verschränkten Linienspiele;

sie sollen die Konflikte einer als latent vorhanden

gedachten Massenbewegung ausdrücken und mögen

auch diesem Zwecke Genüge leisten, indes lassen sie

meist die formale Schönheit sehr vermissen. Das

öftere absichtliche Unterdrücken des oberen Faffaden-

abfchluffes durch ein Gesims wirkt ebenfalls mehr

befremdlich als schön, und dasselbe läßt sich von

der bisweilen vorkommenden stark ausladenden, be

krönenden Platte ohne Unterglieder oder dem über-

mäßig weit überstehenden Dachkranze in Holzkon-

struktion sagen. Zn der Gliederung der Znnenwände

tritt allgemein das Bestreben hervor, das konstruktive

Element durch das nackte Aufzeigen gefugten Ziegel-

werks oder durch einfache, auf Zimmermannstechnik

zurückgehende Täfelung des unteren Wandteils zu be-

tonen. Ein Deckengesims wird meist vermieden, da-

gegen ist oft ein hoher, durch aufstrebende pflanzen-

formen oder Figürliches belebter Friesstreifen unter

der Decke angebracht, welcher dann allerdings wieder

mehr in den Bereich der ornamentalen Stilistik gehört.

Ebenso wie für den Wandbau muß für die

Ausbildung der Freistützen ein doppelter Ursprung

angenommen werden, einmal aus dem Steinbau

für den Pfeiler, dann aus dem Holzbau für die

Säule. Der Freipfeiler, wie er bereits in ausgebildet-

ster Form an den Felsfaffaden ägyptischer Gräber

vorkommt, und der, wegen feiner vielfachen Ab-

kantungen, fälschlich als protodorifche Säule bezeich-

net wird, ist bei der Aushöhlung des Felsens stehen

geblieben und hat sich selbständig entwickelt, ohne

irgend eine Holzform zu wiederholen. Auch die aus

Quadern aufgeschichteten Pfeiler des Sphinxtempels

kann man sich vorstellen, als seien sie aus der regel-

mäßigen Durchbrechung einer Wand mit größeren

Öffnungen entstanden. Was Sockel- und Bekrönungs-

glieder anbelangt, so gilt für den ägyptischen Pfeiler

dasselbe wie für die Wand; er wird gelegentlich

mit der Hohlkehle bekrönt. An den abgekanteten

\[7. Möbel von Wilh. Michael, München.

zeichnen, und begnügt sich, eine große Hohlkehle

zwischen beide einzuschieben.

Von der neuesten Richtung läßt sich vorläufig

nur sagen, daß sie, soweit sie sich nicht dein histori-

schen Formenkreise anschließt oder einen: rein deko-

rativen Charakter huldigt, wie ihn die Musterung

durch farbige Fliesen oder die Bemalung mit pflanz-

lichen und figürlichen Motiven Hervorbringen kann,

in der äußeren und inneren Wandausbildung eine

Anzahl Versuche von verschiedenem Werte aufzu-

weisen hat. Die Fassadenflächen zeigen öfter ein

weiches Aufquellen und Abrunden vortretender Teile,

welches allerdings mehr für Beton als für Stein-

bauten geeignet fein dürfte. Neu sind ebenfalls die

als Kraftlinien bezeichneten, in flachem Relief oder

in Malerei ausgeführten, öfter an den Einfassungen

der Eingangs- und Lichtöffnungen auftretenden lang-

gezogenen und vielfach verschränkten Linienspiele;

sie sollen die Konflikte einer als latent vorhanden

gedachten Massenbewegung ausdrücken und mögen

auch diesem Zwecke Genüge leisten, indes lassen sie

meist die formale Schönheit sehr vermissen. Das

öftere absichtliche Unterdrücken des oberen Faffaden-

abfchluffes durch ein Gesims wirkt ebenfalls mehr

befremdlich als schön, und dasselbe läßt sich von

der bisweilen vorkommenden stark ausladenden, be

krönenden Platte ohne Unterglieder oder dem über-

mäßig weit überstehenden Dachkranze in Holzkon-

struktion sagen. Zn der Gliederung der Znnenwände

tritt allgemein das Bestreben hervor, das konstruktive

Element durch das nackte Aufzeigen gefugten Ziegel-

werks oder durch einfache, auf Zimmermannstechnik

zurückgehende Täfelung des unteren Wandteils zu be-

tonen. Ein Deckengesims wird meist vermieden, da-

gegen ist oft ein hoher, durch aufstrebende pflanzen-

formen oder Figürliches belebter Friesstreifen unter

der Decke angebracht, welcher dann allerdings wieder

mehr in den Bereich der ornamentalen Stilistik gehört.

Ebenso wie für den Wandbau muß für die

Ausbildung der Freistützen ein doppelter Ursprung

angenommen werden, einmal aus dem Steinbau

für den Pfeiler, dann aus dem Holzbau für die

Säule. Der Freipfeiler, wie er bereits in ausgebildet-

ster Form an den Felsfaffaden ägyptischer Gräber

vorkommt, und der, wegen feiner vielfachen Ab-

kantungen, fälschlich als protodorifche Säule bezeich-

net wird, ist bei der Aushöhlung des Felsens stehen

geblieben und hat sich selbständig entwickelt, ohne

irgend eine Holzform zu wiederholen. Auch die aus

Quadern aufgeschichteten Pfeiler des Sphinxtempels

kann man sich vorstellen, als seien sie aus der regel-

mäßigen Durchbrechung einer Wand mit größeren

Öffnungen entstanden. Was Sockel- und Bekrönungs-

glieder anbelangt, so gilt für den ägyptischen Pfeiler

dasselbe wie für die Wand; er wird gelegentlich

mit der Hohlkehle bekrönt. An den abgekanteten