Neubildungen im Bereiche der Baugliederungen.

die durch das Schwinden des Holzes nach der ^uer-

Achtung sich ergebende Fugenbildung. Die zu größeren

Flächen verleimten Bretter werden durch Rahmen

umschlossen; die Füllungen werden u. a. durchstäche

Reliefschnitzerei oder Intarsia verziert. Im späteren

Verlaufe der Renaissance fangen die polzarbeiten an

mit den Formen der Steinarchitektur zu wetteifern

und überladen sich mit Säulenorduungen und

vollständigen Aranzgesimsen. Das Barock folgt in

dieser Art ganz der Spätrenaissance, wohingegen das

Rokoko zwar die Säulenordnuugen mit ihrem Zu-

behör ab streift, aber in der Täfelung der Wände die

Natur des Materials wenig berücksichtigt.

Die neue Richtung bevorzugt in den Wand-

täfelungen vielfach die Zimmermaimstechnik der

gotischen Periode und bildet dieselben aus aufrecht

nebeneinander gestellten, nicht zu Füllungen ver-

bundenen Brettflächen. Dieser Tendenz entspricht

auch die Verzierung durch aufrecht stehende, stilisierte

Pflanzenformen auf langen Stengeln. In dieser goti-

sierenden Auffassung der Täfelung tritt ein richtiges

Stilgefühl hervor, welches zuni Betonen der Aon-

struktion und der Eigenschaften des Materials hin-

leitet und deshalb die aus dem Steinbau entlehnten

Formen, wie die aufgeleimten Auaderchen, Pilaster-

streifen, Aonsolen, Aartuschen und dergleichen, ver-

meidet. Weshalb inan aber auf die gestemmte

Tischlerarbeit, die doch konstruktiv einen Fortschritt |

bedeutet, ebenfalls verzichten will, ist nicht recht er-

sichtlich.

Ts würde den gesteckten Raum allzusehr über-

schreiten, wenn hier die historische Entwickelung der

ornamentalen Wandmalerei gegeben werden sollte.

Die Anwendung der ornamentalen Wandmalerei geht

aus die ältesten Zeiten zurück und hat jede Art der Techuik,

sogar in mehrmaliger Wiederaufnahme zur Anwendung

gebracht. So kehrt die älteste ägyptische Art der flachen

bemalten Stuckreliefs in der Renaissance wieder, die }

vermutliche Wachsmalerei der poinpejanischen Waud-

verzierungen tauchte in der zweiten Hälfte des

f8. Jahrhunderts wieder auf, und die untergegangene

Freskomalerei der Renaissance muß in den ersten |

Jahrzehnten des ff). Jahrhunderts wieder entdeckt I

werden u. f. w. Unter den zur Wandverkleidung !

gebrauchten Stoffen stehen die gewebten Teppiche

voran, deren Gebrauch aus dem Grient nach dem |

Abendlande verpflanzt wurde. Die in Mustern ge-

preßte und farbig behandelte Ledertapete war eine

Errungenschaft der Barockzeit und fand eine weite (

Verbreitung, während um die Mitte des f8. Jahr- |

Hunderts als eine Art billiger Ersatz die meist chinesisch

verzierte Wachstuchtapete in Gebrauch kam. Die

Papiertapete ist jedoch keineswegs aus China nach

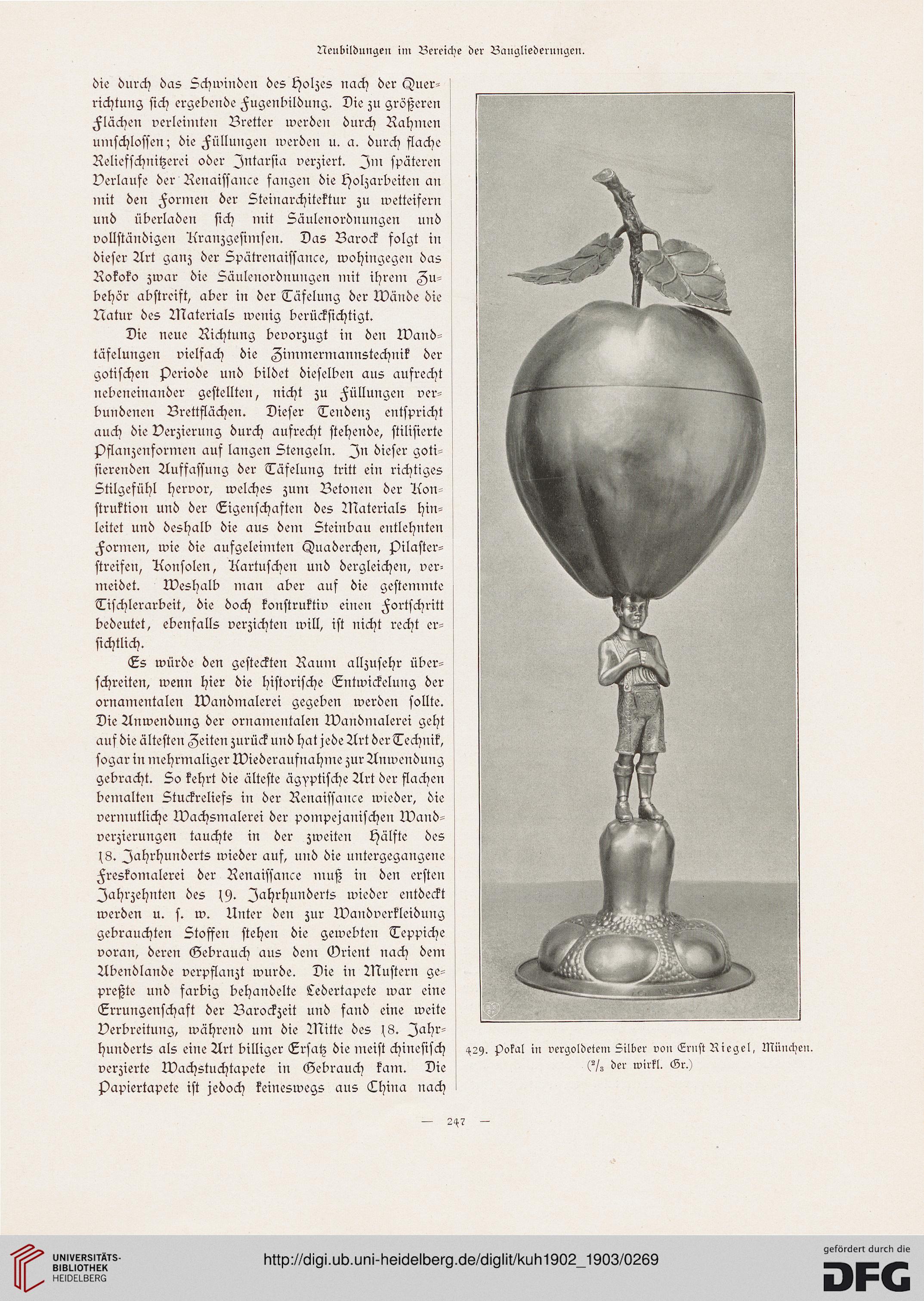

429. Pokal in vergoldetem Silber von Ernst Riegel, München

(2/s der wirkl. Gr.)

2^7

die durch das Schwinden des Holzes nach der ^uer-

Achtung sich ergebende Fugenbildung. Die zu größeren

Flächen verleimten Bretter werden durch Rahmen

umschlossen; die Füllungen werden u. a. durchstäche

Reliefschnitzerei oder Intarsia verziert. Im späteren

Verlaufe der Renaissance fangen die polzarbeiten an

mit den Formen der Steinarchitektur zu wetteifern

und überladen sich mit Säulenorduungen und

vollständigen Aranzgesimsen. Das Barock folgt in

dieser Art ganz der Spätrenaissance, wohingegen das

Rokoko zwar die Säulenordnuugen mit ihrem Zu-

behör ab streift, aber in der Täfelung der Wände die

Natur des Materials wenig berücksichtigt.

Die neue Richtung bevorzugt in den Wand-

täfelungen vielfach die Zimmermaimstechnik der

gotischen Periode und bildet dieselben aus aufrecht

nebeneinander gestellten, nicht zu Füllungen ver-

bundenen Brettflächen. Dieser Tendenz entspricht

auch die Verzierung durch aufrecht stehende, stilisierte

Pflanzenformen auf langen Stengeln. In dieser goti-

sierenden Auffassung der Täfelung tritt ein richtiges

Stilgefühl hervor, welches zuni Betonen der Aon-

struktion und der Eigenschaften des Materials hin-

leitet und deshalb die aus dem Steinbau entlehnten

Formen, wie die aufgeleimten Auaderchen, Pilaster-

streifen, Aonsolen, Aartuschen und dergleichen, ver-

meidet. Weshalb inan aber auf die gestemmte

Tischlerarbeit, die doch konstruktiv einen Fortschritt |

bedeutet, ebenfalls verzichten will, ist nicht recht er-

sichtlich.

Ts würde den gesteckten Raum allzusehr über-

schreiten, wenn hier die historische Entwickelung der

ornamentalen Wandmalerei gegeben werden sollte.

Die Anwendung der ornamentalen Wandmalerei geht

aus die ältesten Zeiten zurück und hat jede Art der Techuik,

sogar in mehrmaliger Wiederaufnahme zur Anwendung

gebracht. So kehrt die älteste ägyptische Art der flachen

bemalten Stuckreliefs in der Renaissance wieder, die }

vermutliche Wachsmalerei der poinpejanischen Waud-

verzierungen tauchte in der zweiten Hälfte des

f8. Jahrhunderts wieder auf, und die untergegangene

Freskomalerei der Renaissance muß in den ersten |

Jahrzehnten des ff). Jahrhunderts wieder entdeckt I

werden u. f. w. Unter den zur Wandverkleidung !

gebrauchten Stoffen stehen die gewebten Teppiche

voran, deren Gebrauch aus dem Grient nach dem |

Abendlande verpflanzt wurde. Die in Mustern ge-

preßte und farbig behandelte Ledertapete war eine

Errungenschaft der Barockzeit und fand eine weite (

Verbreitung, während um die Mitte des f8. Jahr- |

Hunderts als eine Art billiger Ersatz die meist chinesisch

verzierte Wachstuchtapete in Gebrauch kam. Die

Papiertapete ist jedoch keineswegs aus China nach

429. Pokal in vergoldetem Silber von Ernst Riegel, München

(2/s der wirkl. Gr.)

2^7