Neubildungen im Bereiche der Baugliederungen.

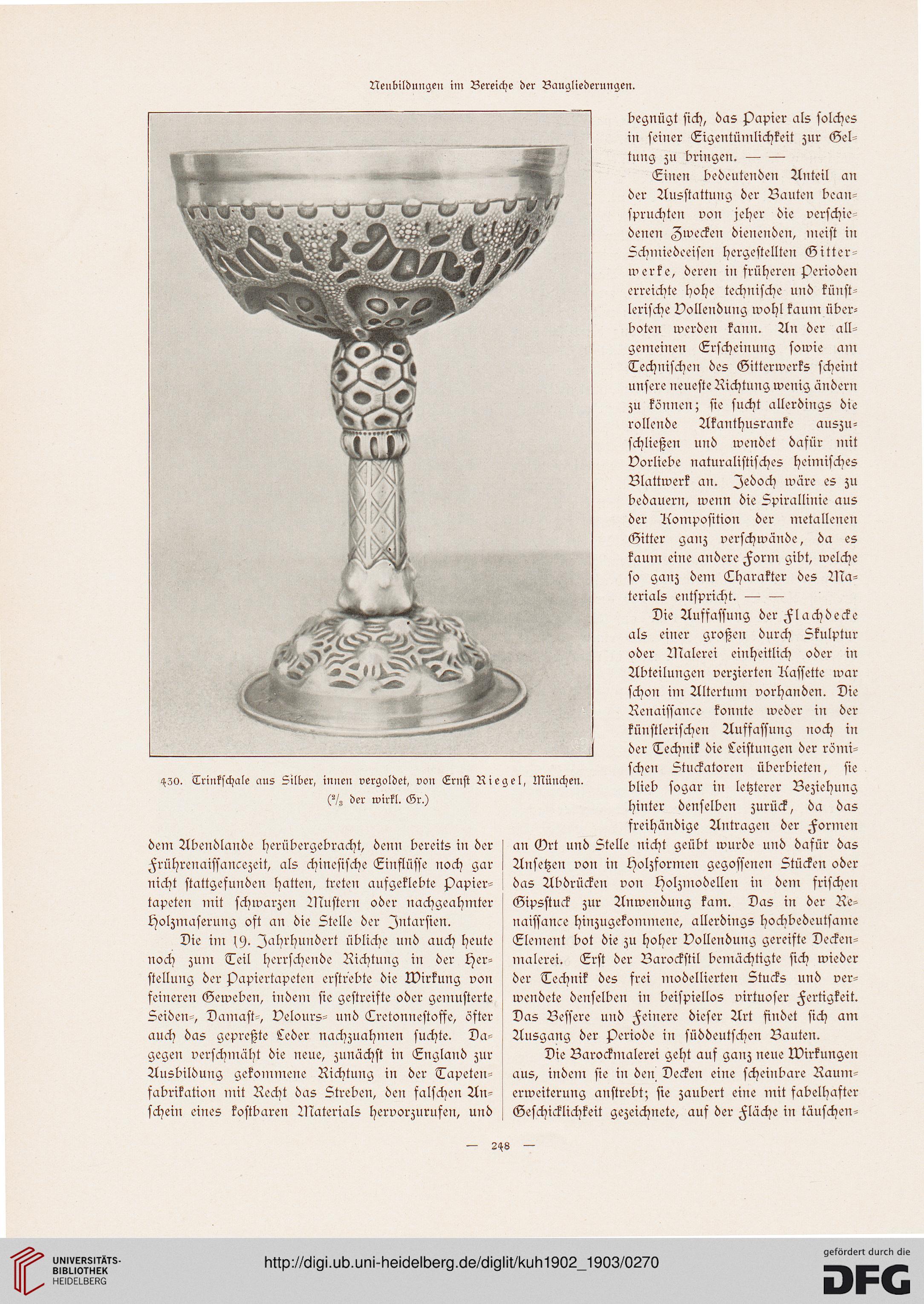

^30. Trinkschale aus Silber, innen vergoldet, von Ernst Rie

(Vs der wirkl. Gr.)

dem Abendlande herübergebracht, denn bereits in der

Frührenaissancezeit, als chinesische Einflüsse noch gar

nicht stattgefunden hatten, treten ausgeklebte Papier-

tapeten mit schwarzen Mustern oder nachgeahmter

Holzmaserung oft an die Stelle der Intarsien.

Die im (9- Jahrhundert übliche und auch heute

noch zum Teil herrschende Richtung in der Her-

stellung der Papiertapeten erstrebte die Wirkung von

feineren Geweben, indem sie gestreifte oder gemusterte

Seiden-, Damast-, Velours- und Tretonneftoffe, öfter

auch das gepreßte Leder nachzuahmen suchte. Da-

gegen verschmäht die neue, zunächst in England zur

Ausbildung gekommene Richtung in der Tapeten-

fabrikation mit Recht das Streben, den falschen An-

schein eines kostbaren Materials hervorzurufen, und

begnügt sich, das Papier als solches

in seiner Eigentümlichkeit zur Gel-

tung zu bringen.-

Einen bedeutenden Anteil an

der Ausstattung der Bauten bean-

spruchten von jeher die verschie-

denen Zwecken dienenden, meist in

Schmiedeeisen hergestellten Gitter-

werke, deren in früheren Perioden

erreichte hohe technische und künst-

lerische Vollendung wohl kaum über-

boten werden kann. An der all-

gemeinen Erscheinung sowie am

Technischen des Gitterwerks scheint

unsere neueste Richtung wenig ändern

zu können; sie sucht allerdings die

rollende Akanthusranke auszu-

schließen und wendet dafür mit

Vorliebe naturalistisches heimisches

Blattwerk an. Jedoch wäre es zu

bedauern, wenn die Spirallinie aus

der Romposition der metallenen

Gitter ganz verschwände, da es

kaum eine andere Form gibt, welche

so ganz dem Charakter des Ma-

terials entspricht. — —

Die Auffassung der Flachdecke

als einer großen durch Skulptur

oder Malerei einheitlich oder in

Abteilungen verzierten Rasselte war

schon im Altertum vorhanden. Die

Renaissance konnte weder in der

künstlerischen Auffassung noch in

der Technik die Leistungen der römi-

schen Stuckatoren überbieten, sie

gel, München. blieb sogar in letzterer Beziehung

hinter denselben zurück, da das

freihändige Anträgen der Formen

an Grt und Stelle nicht geübt wurde und dafür das

Ansetzen von in Holzformen gegossenen Stücken oder

das Abdrücken von Holzmodellen in dem frischen

Gipsstuck zur Anwendung kam. Das in der Re-

naissance hinzugekommene, allerdings hochbedeutsame

Element bot die zu hoher Vollendung gereifte Decken-

malerei. Erst der Barockstil bemächtigte sich wieder

der Technik des frei modellierten Stucks und ver-

wendete denselben in beispiellos virtuoser Fertigkeit.

Das Bessere und Feinere dieser Art findet sich am

Ausgang der Periode in süddeutschen Bauten.

Die Barockmalerei geht auf ganz neue Wirkungen

aus, indenr sie in den Decken eine scheinbare Raum-

erweiterung anstrebt; sie zaubert eine mit fabelhafter

Geschicklichkeit gezeichnete, auf der Fläche in täuschen-

^30. Trinkschale aus Silber, innen vergoldet, von Ernst Rie

(Vs der wirkl. Gr.)

dem Abendlande herübergebracht, denn bereits in der

Frührenaissancezeit, als chinesische Einflüsse noch gar

nicht stattgefunden hatten, treten ausgeklebte Papier-

tapeten mit schwarzen Mustern oder nachgeahmter

Holzmaserung oft an die Stelle der Intarsien.

Die im (9- Jahrhundert übliche und auch heute

noch zum Teil herrschende Richtung in der Her-

stellung der Papiertapeten erstrebte die Wirkung von

feineren Geweben, indem sie gestreifte oder gemusterte

Seiden-, Damast-, Velours- und Tretonneftoffe, öfter

auch das gepreßte Leder nachzuahmen suchte. Da-

gegen verschmäht die neue, zunächst in England zur

Ausbildung gekommene Richtung in der Tapeten-

fabrikation mit Recht das Streben, den falschen An-

schein eines kostbaren Materials hervorzurufen, und

begnügt sich, das Papier als solches

in seiner Eigentümlichkeit zur Gel-

tung zu bringen.-

Einen bedeutenden Anteil an

der Ausstattung der Bauten bean-

spruchten von jeher die verschie-

denen Zwecken dienenden, meist in

Schmiedeeisen hergestellten Gitter-

werke, deren in früheren Perioden

erreichte hohe technische und künst-

lerische Vollendung wohl kaum über-

boten werden kann. An der all-

gemeinen Erscheinung sowie am

Technischen des Gitterwerks scheint

unsere neueste Richtung wenig ändern

zu können; sie sucht allerdings die

rollende Akanthusranke auszu-

schließen und wendet dafür mit

Vorliebe naturalistisches heimisches

Blattwerk an. Jedoch wäre es zu

bedauern, wenn die Spirallinie aus

der Romposition der metallenen

Gitter ganz verschwände, da es

kaum eine andere Form gibt, welche

so ganz dem Charakter des Ma-

terials entspricht. — —

Die Auffassung der Flachdecke

als einer großen durch Skulptur

oder Malerei einheitlich oder in

Abteilungen verzierten Rasselte war

schon im Altertum vorhanden. Die

Renaissance konnte weder in der

künstlerischen Auffassung noch in

der Technik die Leistungen der römi-

schen Stuckatoren überbieten, sie

gel, München. blieb sogar in letzterer Beziehung

hinter denselben zurück, da das

freihändige Anträgen der Formen

an Grt und Stelle nicht geübt wurde und dafür das

Ansetzen von in Holzformen gegossenen Stücken oder

das Abdrücken von Holzmodellen in dem frischen

Gipsstuck zur Anwendung kam. Das in der Re-

naissance hinzugekommene, allerdings hochbedeutsame

Element bot die zu hoher Vollendung gereifte Decken-

malerei. Erst der Barockstil bemächtigte sich wieder

der Technik des frei modellierten Stucks und ver-

wendete denselben in beispiellos virtuoser Fertigkeit.

Das Bessere und Feinere dieser Art findet sich am

Ausgang der Periode in süddeutschen Bauten.

Die Barockmalerei geht auf ganz neue Wirkungen

aus, indenr sie in den Decken eine scheinbare Raum-

erweiterung anstrebt; sie zaubert eine mit fabelhafter

Geschicklichkeit gezeichnete, auf der Fläche in täuschen-