Etwas über Bronzetechnik; ein Wort zur Abwehr.

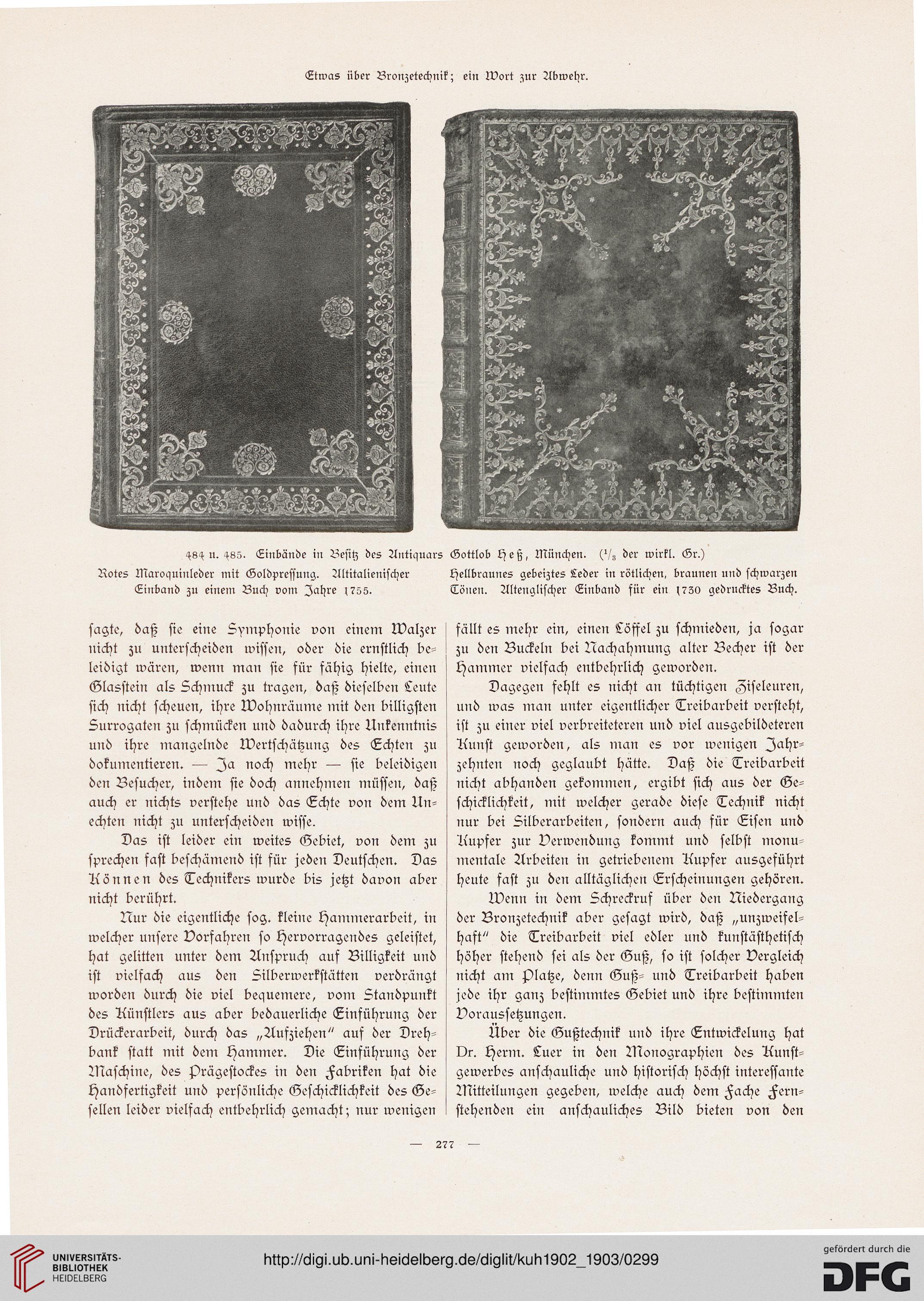

484 u. ^85. Einbände in Besitz des Antiquars Gottlob e g, München. (V8 der wirkt. Gr.)

Rotes Maroquinleder mit Goldpressung. Altitalienischer Hellbraunes gebeiztes Leder in rötlichen, braunen und schwarzen

Einband zu einem Buch vom Jahre 1755. Tönen. Altenglischer Einband sür ein 1730 gedrucktes Buch.

sagte, daß sie eine Symphonie von einem Walzer

nicht zu unterscheiden wissen, oder die ernstlich be-

leidigt wären, wenn man sie für fähig hielte, einen

Glasstein als Schmuck zu tragen, daß dieselben Leute

sich nicht scheuen, ihre Wohnräume mit den billigsten

Surrogaten zu schmücken und dadurch ihre Unkenntnis

und ihre mangelnde Wertschätzung des Echten zu

dokumentieren. — Ja noch mehr — sie beleidigen

den Besucher, indem sie doch annehmen müssen, daß

auch er nichts verstehe und das Echte von dem Un-

echten nicht zu unterscheiden wisse.

Das ist leider ein weites Gebiet, voit dem zu

sprechen fast beschämend ist für jeden Deutschen. Das

Aon neu des Technikers wurde bis jetzt davon aber

nicht berührt.

Nur die eigentliche sog. kleine hammerarbeit, in

welcher unsere Vorfahren so hervorragendes geleistet,

hat gelitten unter dem Anspruch auf Billigkeit und

ist vielfach aus den Silberwerkstätten verdrängt

worden durch die viel bequemere, vom Standpunkt

des Künstlers aus aber bedauerliche Einführung der

Drückerarbeit, durch das „Ausziehen" auf der Dreh-

bank statt mit dem Hammer. Die Einführung der

Maschine, des Prägestockes in den Fabriken hat die

Handfertigkeit und persönliche Geschicklichkeit des Ge-

sellen leider vielfach entbehrlich gemacht; nur wenigen

fällt es mehr ein, einen Löffel zu schmieden, ja sogar

zu den Buckeln bei Nachahmung alter Becher ist der

Hammer vielfach entbehrlich geworden.

Dagegen fehlt es nicht an tüchtigen Ziseleuren,

und was man unter eigentlicher Treibarbeit versteht,

ist zu einer viel verbreiteteren und viel ausgebildeteren

Kunst geworden, als man es vor wenigen Jahr-

zehnten noch geglaubt hätte. Daß die Treibarbeit

nicht abhanden gekommen, ergibt sich aus der Ge-

schicklichkeit, mit welcher gerade diese Technik nicht

nur bei Silberarbeiten, sondern auch für Eisen und

Kupfer zur Verwendung kommt und selbst monu-

mentale Arbeiten in getriebenem Kupfer ausgeführt

heute fast zu den alltäglichen Erscheinungen gehören.

Wenn in dem Schreckruf über den Niedergang

der Bronzetechnik aber gesagt wird, daß „unzweifel-

haft" die Treibarbeit viel edler und kunstästhetisch

höher stehend sei als der Guß, so ist solcher Vergleich

nicht am Platze, denn Guß- und Treibarbeit haben

jede ihr ganz bestimmtes Gebiet und ihre bestimmten

Voraussetzungen.

Über die Gußtechnik und ihre Entwickelung hat

Vr. herm. Luer in den Monographien des Kunst-

gewerbes anschauliche und historisch höchst interessante

Mitteilungen gegeben, welche auch dem Fache Fern-

stehenden ein anschauliches Bild bieten von den

277

484 u. ^85. Einbände in Besitz des Antiquars Gottlob e g, München. (V8 der wirkt. Gr.)

Rotes Maroquinleder mit Goldpressung. Altitalienischer Hellbraunes gebeiztes Leder in rötlichen, braunen und schwarzen

Einband zu einem Buch vom Jahre 1755. Tönen. Altenglischer Einband sür ein 1730 gedrucktes Buch.

sagte, daß sie eine Symphonie von einem Walzer

nicht zu unterscheiden wissen, oder die ernstlich be-

leidigt wären, wenn man sie für fähig hielte, einen

Glasstein als Schmuck zu tragen, daß dieselben Leute

sich nicht scheuen, ihre Wohnräume mit den billigsten

Surrogaten zu schmücken und dadurch ihre Unkenntnis

und ihre mangelnde Wertschätzung des Echten zu

dokumentieren. — Ja noch mehr — sie beleidigen

den Besucher, indem sie doch annehmen müssen, daß

auch er nichts verstehe und das Echte von dem Un-

echten nicht zu unterscheiden wisse.

Das ist leider ein weites Gebiet, voit dem zu

sprechen fast beschämend ist für jeden Deutschen. Das

Aon neu des Technikers wurde bis jetzt davon aber

nicht berührt.

Nur die eigentliche sog. kleine hammerarbeit, in

welcher unsere Vorfahren so hervorragendes geleistet,

hat gelitten unter dem Anspruch auf Billigkeit und

ist vielfach aus den Silberwerkstätten verdrängt

worden durch die viel bequemere, vom Standpunkt

des Künstlers aus aber bedauerliche Einführung der

Drückerarbeit, durch das „Ausziehen" auf der Dreh-

bank statt mit dem Hammer. Die Einführung der

Maschine, des Prägestockes in den Fabriken hat die

Handfertigkeit und persönliche Geschicklichkeit des Ge-

sellen leider vielfach entbehrlich gemacht; nur wenigen

fällt es mehr ein, einen Löffel zu schmieden, ja sogar

zu den Buckeln bei Nachahmung alter Becher ist der

Hammer vielfach entbehrlich geworden.

Dagegen fehlt es nicht an tüchtigen Ziseleuren,

und was man unter eigentlicher Treibarbeit versteht,

ist zu einer viel verbreiteteren und viel ausgebildeteren

Kunst geworden, als man es vor wenigen Jahr-

zehnten noch geglaubt hätte. Daß die Treibarbeit

nicht abhanden gekommen, ergibt sich aus der Ge-

schicklichkeit, mit welcher gerade diese Technik nicht

nur bei Silberarbeiten, sondern auch für Eisen und

Kupfer zur Verwendung kommt und selbst monu-

mentale Arbeiten in getriebenem Kupfer ausgeführt

heute fast zu den alltäglichen Erscheinungen gehören.

Wenn in dem Schreckruf über den Niedergang

der Bronzetechnik aber gesagt wird, daß „unzweifel-

haft" die Treibarbeit viel edler und kunstästhetisch

höher stehend sei als der Guß, so ist solcher Vergleich

nicht am Platze, denn Guß- und Treibarbeit haben

jede ihr ganz bestimmtes Gebiet und ihre bestimmten

Voraussetzungen.

Über die Gußtechnik und ihre Entwickelung hat

Vr. herm. Luer in den Monographien des Kunst-

gewerbes anschauliche und historisch höchst interessante

Mitteilungen gegeben, welche auch dem Fache Fern-

stehenden ein anschauliches Bild bieten von den

277