Das Kunstgewerbe auf der Nürnberger Ausstellung.

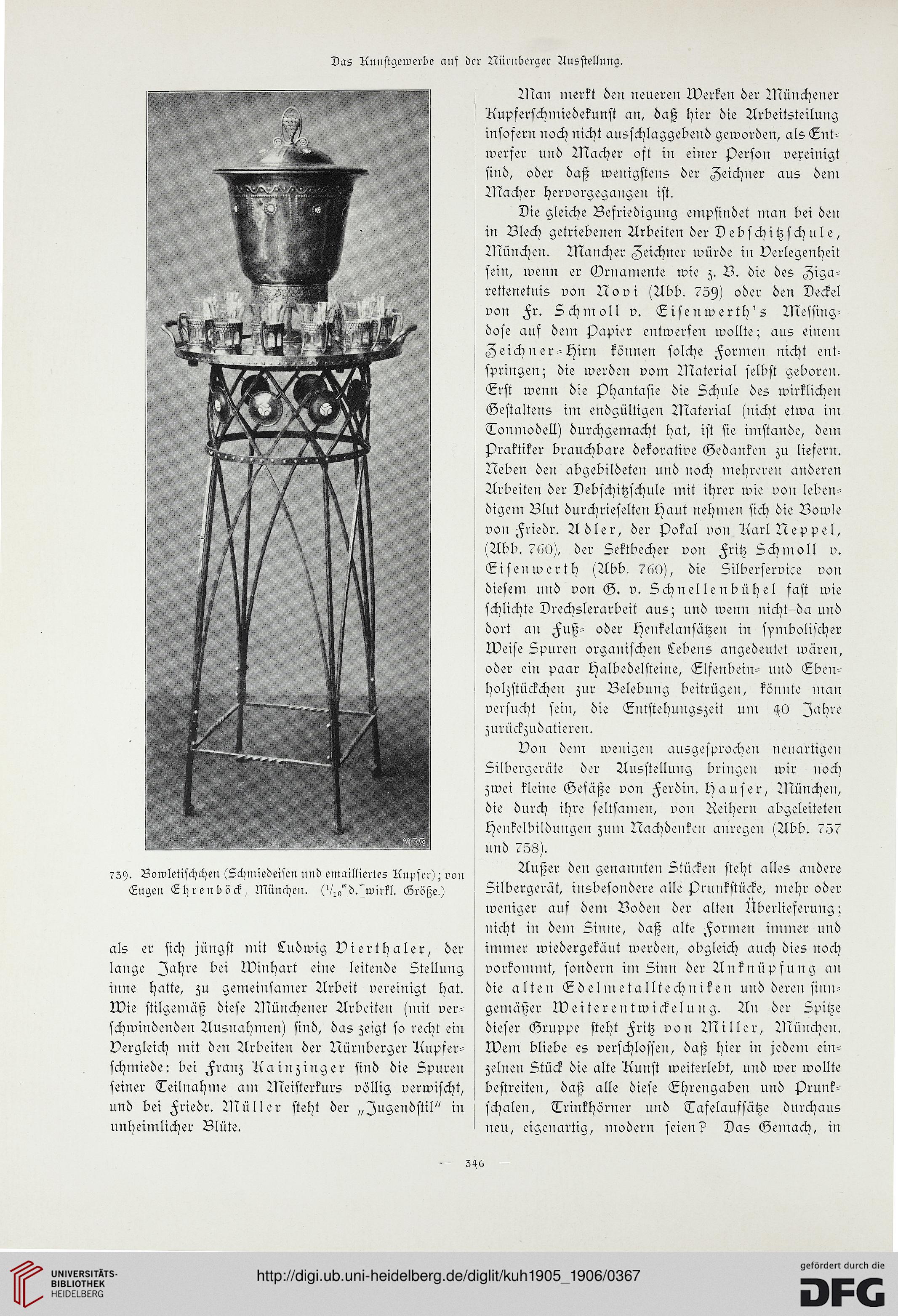

73y. Bowletischchen (Schmiedeisen und emailliertes Kupfer); von

Lugen Ehrenböck, München. (Vipd.'wirkt. Größe.)

als er sich jüngst mit Ludwig Vierthaler, der

lange Zähre bei Dstinhart eine leitende Stellung

inne hatte, zu gemeinsamer Arbeit vereinigt hat.

Mie stilgemäß diese Münchener Arbeiten (mit ver-

schwindenden Ausnahmen) sind, das zeigt so recht ein

Vergleich mit den Arbeiten der Nürnberger Aupfer-

schmiede: bei Franz Aainzinger sind die Spuren

seiner Teilnahme am Meisterkurs völlig verwischt,

und bei Friedr. Müller steht der „Jugendstil" in

unheimlicher Blüte.

Man merkt den neueren Merken der Münchener

Aupferschmiedekunst an, daß hier die Arbeitsteilung

insofern noch nicht ausschlaggebend geworden, als Ent-

werfer und Macher oft in einer Person vereinigt

sind, oder daß wenigstens der Zeichner aus dem

Macher hervorgegaugen ist.

Die gleiche Befriedigung empfindet man bei den

in Blech getriebenen Arbeiten der D ebschitz sch u l e,

München. Mancher Zeichner würde in Verlegenheit

sein, wenn er Ornamente wie z. B. die des Ziga-

rettenetuis von Novi (Abb. 759) oder den Deckel

von Fr. Schmoll v. Eisenwerth's Messing-

dose auf dem Papier entwerfen wollte; aus einem

Zeichner-Pirn können solche Formen nicht ent-

springen; die werden vom Material selbst geboren.

Erst wenn die Phantasie die Schule des wirklichen

Gestaltens im endgültigen Material (nicht etwa im

Tonmodell) durchgemacht hat, ist sie imstande, dem

Praktiker brauchbare dekorative Gedanken zu liefern.

Neben den abgebildeten und noch mehreren anderen

Arbeiten der Debschitzschule mit ihrer wie von leben-

digein Blut durchrieselten chaut nehmen sich die Bowle

von Friedr. Adler, der Pokal von Aarl Neppel,

(Abb. 760), der Sektbecher von Fritz Schmoll v.

Eisenwerth (Abb. 760), die Silberserviee von

diesem und von G. v. Schnellenbühel fast wie

schlichte Drechslerarbeit aus; und wenn nicht da und

dort an Fuß- oder chenkelansätzen in symbolischer

Meise Spuren organischen Lebens angedeutet wären,

oder ein paar Halbedelsteine, Elfenbein- und Eben-

holzstückchen zur Belebung beitrügen, könnte man

versucht sein, die Entstehungszeit um (f0 Zähre

zurückzudatieren.

Von dem wenigen ausgesprochen neuartigen

Silbergeräte der Ausstellung bringen wir noch

zwei kleine Gefäße von Ferdin. p a user, München,

die durch ihre seltsamen, von Aeihern abgeleiteten

chenkelbildungen zum Nachdenken anregen (Abb. 757

und 758).

Außer den genannten Stücken steht alles andere

Silbergerät, insbesondere alle Prunkstücke, mehr oder

weniger auf dem Boden der alten Überlieferung;

nicht in dem Sinne, daß alte Formen immer und

immer wiedergekäut werden, obgleich auch dies noch

vorkommt, sondern im Sinn der Anknüpfung an

die alten Edelmetalltechniken und deren sinn-

gemäßer Meiterentwickelung. An der Spitze

dieser Gruppe steht Fritz von Miller, München.

Mem bliebe es verschlossen, daß hier in jedem ein-

zelnen Stück die alte Aunst weiterlebt, und wer wollte

bestreiten, daß alle diese Ehrengaben und Prunk-

schalen, Trinkhörner und Tafelaufsätze durchaus

neu, eigenartig, modern seien? Das Gemach, in

73y. Bowletischchen (Schmiedeisen und emailliertes Kupfer); von

Lugen Ehrenböck, München. (Vipd.'wirkt. Größe.)

als er sich jüngst mit Ludwig Vierthaler, der

lange Zähre bei Dstinhart eine leitende Stellung

inne hatte, zu gemeinsamer Arbeit vereinigt hat.

Mie stilgemäß diese Münchener Arbeiten (mit ver-

schwindenden Ausnahmen) sind, das zeigt so recht ein

Vergleich mit den Arbeiten der Nürnberger Aupfer-

schmiede: bei Franz Aainzinger sind die Spuren

seiner Teilnahme am Meisterkurs völlig verwischt,

und bei Friedr. Müller steht der „Jugendstil" in

unheimlicher Blüte.

Man merkt den neueren Merken der Münchener

Aupferschmiedekunst an, daß hier die Arbeitsteilung

insofern noch nicht ausschlaggebend geworden, als Ent-

werfer und Macher oft in einer Person vereinigt

sind, oder daß wenigstens der Zeichner aus dem

Macher hervorgegaugen ist.

Die gleiche Befriedigung empfindet man bei den

in Blech getriebenen Arbeiten der D ebschitz sch u l e,

München. Mancher Zeichner würde in Verlegenheit

sein, wenn er Ornamente wie z. B. die des Ziga-

rettenetuis von Novi (Abb. 759) oder den Deckel

von Fr. Schmoll v. Eisenwerth's Messing-

dose auf dem Papier entwerfen wollte; aus einem

Zeichner-Pirn können solche Formen nicht ent-

springen; die werden vom Material selbst geboren.

Erst wenn die Phantasie die Schule des wirklichen

Gestaltens im endgültigen Material (nicht etwa im

Tonmodell) durchgemacht hat, ist sie imstande, dem

Praktiker brauchbare dekorative Gedanken zu liefern.

Neben den abgebildeten und noch mehreren anderen

Arbeiten der Debschitzschule mit ihrer wie von leben-

digein Blut durchrieselten chaut nehmen sich die Bowle

von Friedr. Adler, der Pokal von Aarl Neppel,

(Abb. 760), der Sektbecher von Fritz Schmoll v.

Eisenwerth (Abb. 760), die Silberserviee von

diesem und von G. v. Schnellenbühel fast wie

schlichte Drechslerarbeit aus; und wenn nicht da und

dort an Fuß- oder chenkelansätzen in symbolischer

Meise Spuren organischen Lebens angedeutet wären,

oder ein paar Halbedelsteine, Elfenbein- und Eben-

holzstückchen zur Belebung beitrügen, könnte man

versucht sein, die Entstehungszeit um (f0 Zähre

zurückzudatieren.

Von dem wenigen ausgesprochen neuartigen

Silbergeräte der Ausstellung bringen wir noch

zwei kleine Gefäße von Ferdin. p a user, München,

die durch ihre seltsamen, von Aeihern abgeleiteten

chenkelbildungen zum Nachdenken anregen (Abb. 757

und 758).

Außer den genannten Stücken steht alles andere

Silbergerät, insbesondere alle Prunkstücke, mehr oder

weniger auf dem Boden der alten Überlieferung;

nicht in dem Sinne, daß alte Formen immer und

immer wiedergekäut werden, obgleich auch dies noch

vorkommt, sondern im Sinn der Anknüpfung an

die alten Edelmetalltechniken und deren sinn-

gemäßer Meiterentwickelung. An der Spitze

dieser Gruppe steht Fritz von Miller, München.

Mem bliebe es verschlossen, daß hier in jedem ein-

zelnen Stück die alte Aunst weiterlebt, und wer wollte

bestreiten, daß alle diese Ehrengaben und Prunk-

schalen, Trinkhörner und Tafelaufsätze durchaus

neu, eigenartig, modern seien? Das Gemach, in