Das Runstgewerbe auf der Nürnberger Ausstellung.

der Sache! Leopold Eberth ist in erster Linie

Juwelier. Wohl hat er ein zierliches Standührchen,

einen Deckelpokal (Abb. 760 und 766), ein Siegelstock

und anderes Aleingeräte ausgestellt; aber am

wohlsten scheint er sich zu fühlen, wenn er in

schönen Steinen und in feinster Kleinarbeit schwelgen

kann. Dafür zeugen namentlich seine Filigran-

arbeiten i) (besonders Abb. 768—77 () die eigent-

lichen Juwelierarbeiten. Diese Schmucksachen stehen

durchweg in enger Fühlung mit deilen der Alten;

ebenso die meisten von Theodor Heiden (Abb.

76s—763) und von Gebr. b)em merle. Die pracht-

voll emaillierten Ringe und chalsketten aus der letzt-

genannten Werkstatt wecken wehmütige Erinnerungen

an die Zeit, da man — es sind noch keine 20 Zahre

her — in gewissen Kreisen solche Renaissancearbeiten

als das Zdeal alles Schmuckes ansah; sie sind auch

heute noch schön und werden es bleiben! Ganz auf

modernen Boden haben sich u. a. Max Rottmanner

(Abb. 779), Ed. Schöpflich (vorm. Nik. Thall-

mayr), Ferdinand chauser, Karl Rothmüller

begeben. Ferdinand chauser hat schon auf der

letztjährigen Münchener Ausstellung bewiesen, welch

seines Verständnis er gerade für den Edelmetall-

fchmuck besitzt; neben den damals ausgestellten

Schmucksachen2) bringt er dieses Mal noch eine

emaillierte Brosche (Abb. 785). Rothmüller zeigt

auch bei dieser Ausstellung wieder (Abb. 772—778),

wie er rast- und ruhelos Neues schafft — meist Formen,

die sich auf größeren oder kleineren Umwegen auf

Natursormen zurücksühren lassen. Zn gewissem Sinn

9 Ogl. Iahrg. ;905, Seite 2^8 ff.

2) Siehe ßcft ; dieses Jahrgangs, Seite 29.

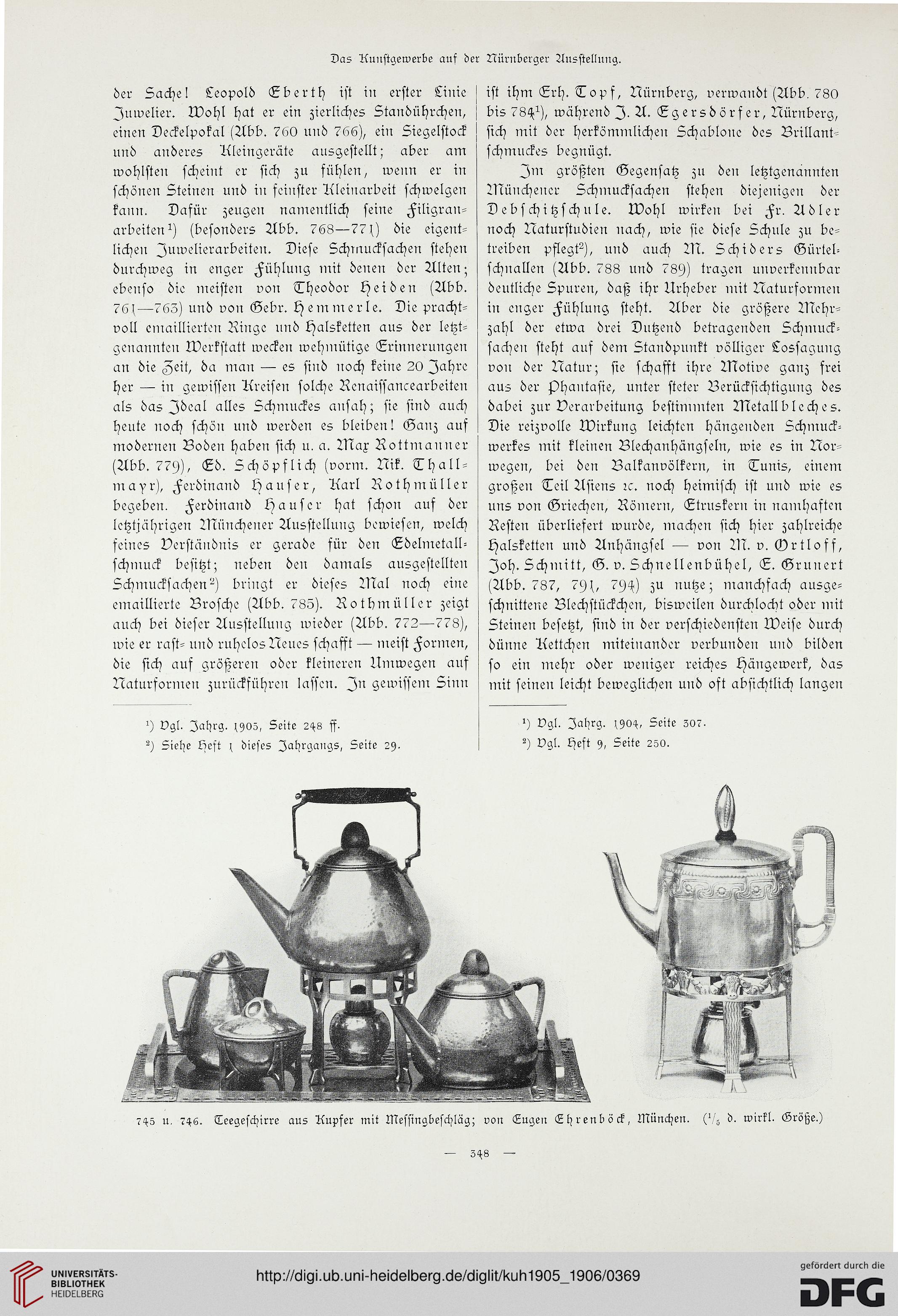

745 u. 746. Teegeschirre aus Rupfer mit Messingbeschläg;

ist ihm Erh. Topf, Nürnberg, verwandt (Abb. 780

bis 78^.ff, während Z. A. Egersdörfer, Nürnberg,

sich mit der herkömmlichen Schablone des Brillant

schmuckes begnügt.

Zm größten Gegensatz zu den letztgenannten

Münchener Schmucksachen stehen diejeitigen der

Debschitzschule. Wohl wirken bei Fr. Adler

noch Naturstudien nach, wie sie diese Schule zu be-

treiben pflegt2), und auch UI. Schiders Gürtel-

schitallen (Abb. 788 und 789) tragen unverkennbar-

deutliche Spuren, daß ihr Urheber mit Naturformen

in eitger Fühlung steht. Aber die größere Mehr-

zahl der etwa drei Dutzend betragenden Schmuck-

sachen steht auf denr Standpunkt völliger Lossagung

von der Natur; sie schafft ihre Motive gattz frei

aus der Phantasie, unter steter Berücksichtigung des

dabei zur Verarbeitung bestimmten Metallbleches.

Die reizvolle Wirkung leichten hängenden Schmuck-

werkes mit kleinen Blechanhängseln, wie es in Nor-

wegen, bei den Balkanvölkern, in Tunis, einem

großen Teil Asiens w. noch heimisch ist und wie es

uns von Griechen, Römern, Etruskern in namhaften

Resten überliefert wurde, machen sich hier zahlreiche

Halsketten und Anhängsel — von M. v. Ortloff,

Zoh. Schmitt, G. v. Schnellenbühel, E. Grunert

(Abb. 787, 79(, 7ffch zu nutze; manchfach ausge-

schnittene Blechstückchen, bisweilen durchlocht oder mit

Steinen besetzt, sind in der verschiedensten Weise durch

dünne Kettchen miteiitander verbunden und bilden

so ein mehr oder weniger reiches Hängewerk, das

mit seinen leicht beweglichen und oft absichtlich langen

9 Vgl. Iahrg. \90^, Seite 307.

2) Vgl. ffest 9, Seite 250.

von Tugen Threnböck, München. (1/5 d. wirkt. Größe.)

der Sache! Leopold Eberth ist in erster Linie

Juwelier. Wohl hat er ein zierliches Standührchen,

einen Deckelpokal (Abb. 760 und 766), ein Siegelstock

und anderes Aleingeräte ausgestellt; aber am

wohlsten scheint er sich zu fühlen, wenn er in

schönen Steinen und in feinster Kleinarbeit schwelgen

kann. Dafür zeugen namentlich seine Filigran-

arbeiten i) (besonders Abb. 768—77 () die eigent-

lichen Juwelierarbeiten. Diese Schmucksachen stehen

durchweg in enger Fühlung mit deilen der Alten;

ebenso die meisten von Theodor Heiden (Abb.

76s—763) und von Gebr. b)em merle. Die pracht-

voll emaillierten Ringe und chalsketten aus der letzt-

genannten Werkstatt wecken wehmütige Erinnerungen

an die Zeit, da man — es sind noch keine 20 Zahre

her — in gewissen Kreisen solche Renaissancearbeiten

als das Zdeal alles Schmuckes ansah; sie sind auch

heute noch schön und werden es bleiben! Ganz auf

modernen Boden haben sich u. a. Max Rottmanner

(Abb. 779), Ed. Schöpflich (vorm. Nik. Thall-

mayr), Ferdinand chauser, Karl Rothmüller

begeben. Ferdinand chauser hat schon auf der

letztjährigen Münchener Ausstellung bewiesen, welch

seines Verständnis er gerade für den Edelmetall-

fchmuck besitzt; neben den damals ausgestellten

Schmucksachen2) bringt er dieses Mal noch eine

emaillierte Brosche (Abb. 785). Rothmüller zeigt

auch bei dieser Ausstellung wieder (Abb. 772—778),

wie er rast- und ruhelos Neues schafft — meist Formen,

die sich auf größeren oder kleineren Umwegen auf

Natursormen zurücksühren lassen. Zn gewissem Sinn

9 Ogl. Iahrg. ;905, Seite 2^8 ff.

2) Siehe ßcft ; dieses Jahrgangs, Seite 29.

745 u. 746. Teegeschirre aus Rupfer mit Messingbeschläg;

ist ihm Erh. Topf, Nürnberg, verwandt (Abb. 780

bis 78^.ff, während Z. A. Egersdörfer, Nürnberg,

sich mit der herkömmlichen Schablone des Brillant

schmuckes begnügt.

Zm größten Gegensatz zu den letztgenannten

Münchener Schmucksachen stehen diejeitigen der

Debschitzschule. Wohl wirken bei Fr. Adler

noch Naturstudien nach, wie sie diese Schule zu be-

treiben pflegt2), und auch UI. Schiders Gürtel-

schitallen (Abb. 788 und 789) tragen unverkennbar-

deutliche Spuren, daß ihr Urheber mit Naturformen

in eitger Fühlung steht. Aber die größere Mehr-

zahl der etwa drei Dutzend betragenden Schmuck-

sachen steht auf denr Standpunkt völliger Lossagung

von der Natur; sie schafft ihre Motive gattz frei

aus der Phantasie, unter steter Berücksichtigung des

dabei zur Verarbeitung bestimmten Metallbleches.

Die reizvolle Wirkung leichten hängenden Schmuck-

werkes mit kleinen Blechanhängseln, wie es in Nor-

wegen, bei den Balkanvölkern, in Tunis, einem

großen Teil Asiens w. noch heimisch ist und wie es

uns von Griechen, Römern, Etruskern in namhaften

Resten überliefert wurde, machen sich hier zahlreiche

Halsketten und Anhängsel — von M. v. Ortloff,

Zoh. Schmitt, G. v. Schnellenbühel, E. Grunert

(Abb. 787, 79(, 7ffch zu nutze; manchfach ausge-

schnittene Blechstückchen, bisweilen durchlocht oder mit

Steinen besetzt, sind in der verschiedensten Weise durch

dünne Kettchen miteiitander verbunden und bilden

so ein mehr oder weniger reiches Hängewerk, das

mit seinen leicht beweglichen und oft absichtlich langen

9 Vgl. Iahrg. \90^, Seite 307.

2) Vgl. ffest 9, Seite 250.

von Tugen Threnböck, München. (1/5 d. wirkt. Größe.)