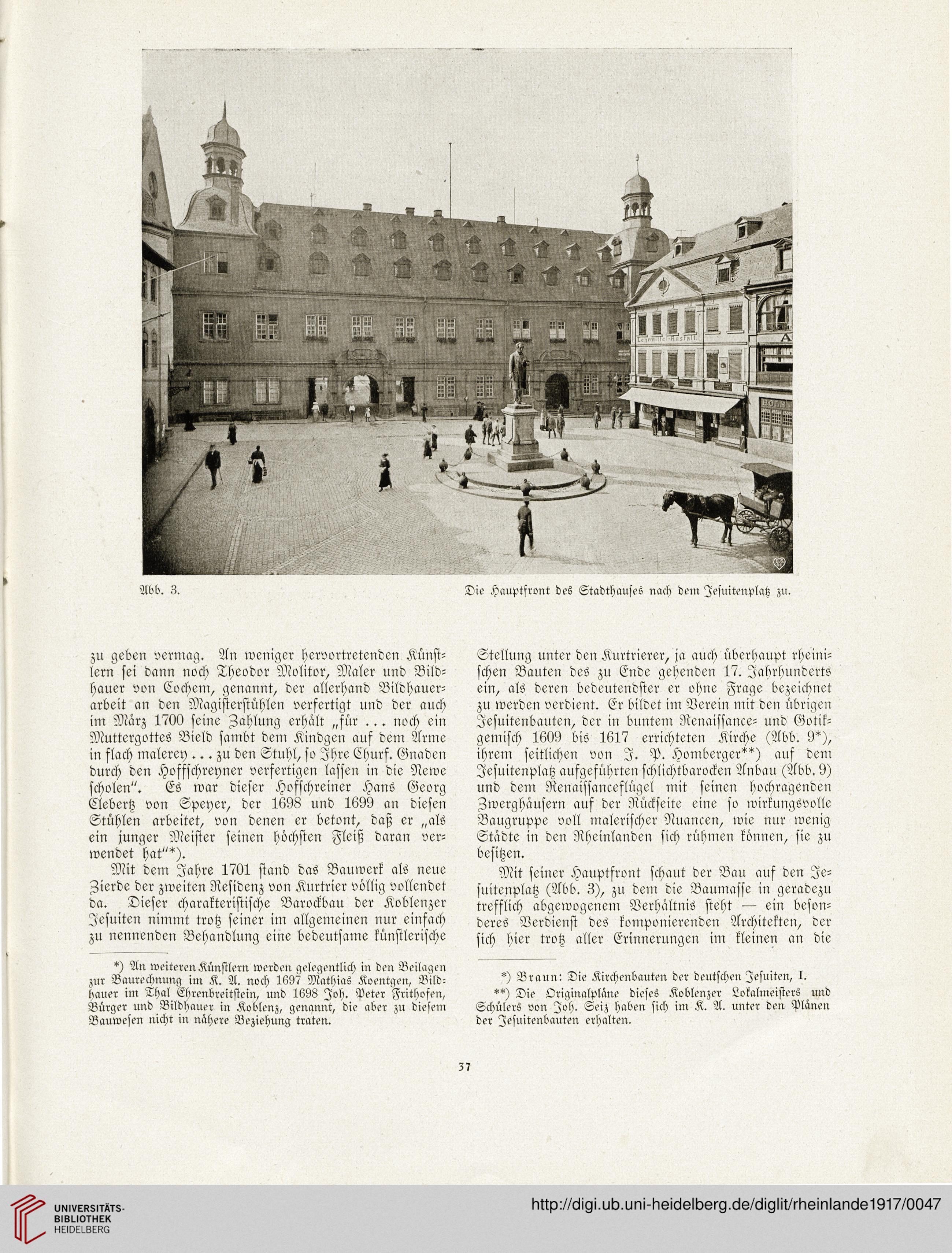

Abb. 3.

Die Hauptfront des Stadthauses nach dem Jesuitenplah zu.

zu geben verniag. An weniger hervortretenden Künst-

lern sei dann noch Theodor Molitor, Maler und Bild-

hauer von Cocheni, genannt, der allerhand Bildhauer-

arbeit an den Magisterstühlen verfertigt und der auch

ini März 1700 seine Iahlung erhalt „für ... noch ein

Muttergottes Bield sambt dem Kindgen auf dem Arme

in flach malerey ... zu den Stuhl, so Jhre Churf. Gnadcn

durch den Hoffschreyner verfertigen lassen in die Newe

scholen". Es war dieser Hofschreiner Hans Georg

Clebertz von Speyer, der 1698 und 1699 an diesen

Stühlen arbeitet, von denen er betont, daß er „als

ein junger Meister seinen höchsten Fleiß daran ver-

wendet hat"*).

Mit dem Jahre 1701 stand das Bauwerk als neue

Aierde der zweiten Residenz von Kurtrier völlig vollendet

da. Dieser charakteristische Barockbau der Koblenzer

Jesuiten nimmt trotz seiner im allgemeinen nur einfach

zu nennenden Behandlung eine bedeutsame künstlerische

*) An weiterenKünstlern werden gclcgentlich in den Beilagen

zur Baurechnung im K. A. noch 1697 Mathias Koentgen, Bild-

hauer im Thal Ehrenbreitstein, und 1698 Joh. Peter Frithofen,

Bürger und Bildhauer in Koblenz, genannt, die aber zu diesem

Bauwesen nicht in nähere Beziehung traten.

Stellung unter den Kurtrierer, ja auch überhaupt rheini-

schen Bauten des zu Ende gehenden 17. JahrhundertS

ein, als deren bedeutendster er ohne Frage bezeichnet

zu werden verdient. Er bildet im Verein mit den übrigen

Jesuitenbauten, der in buntem Renaissance- und Gotik-

gemisch 1609 bis 1617 errichteten Kirche (Abb. 9*),

ihrem seitlichen von I. P. Homberger**) auf deni

Jesuitenplatz aufgeführten schlichtbarocken Anbau (Abb. 9)

und deni Renaissanceflügel mit seinen hochragenden

Zwerghäusern auf der Rückseite eine so wirkungsvolle

Baugruppe voll malerischer Nuancen, wic nur wenig

Städte in den Rheinlanden sich rühmen können, sie zu

besitzen.

Mit seiner Hauptfront schaut der Bau auf dcn Ie-

suitenplatz (Abb. 3), zu dem die Baumasse in geradezu

tresflich abgewogenem Verhältnis steht — ein beson-

deres Verdienst des komponierenden Architekten, der

sich hier trotz aller Erinnerungen im kleinen an die

*) Braun: Die Kirchenbauten der deutschen Iesuiten, I.

**) Die Originalpläne dieses Koblenzer Lokalmeisters und

Schülers von Joh. Seiz haben sich im K. A. unter den Plänen

der Jesuitenbauten erhalten.

Z7

Die Hauptfront des Stadthauses nach dem Jesuitenplah zu.

zu geben verniag. An weniger hervortretenden Künst-

lern sei dann noch Theodor Molitor, Maler und Bild-

hauer von Cocheni, genannt, der allerhand Bildhauer-

arbeit an den Magisterstühlen verfertigt und der auch

ini März 1700 seine Iahlung erhalt „für ... noch ein

Muttergottes Bield sambt dem Kindgen auf dem Arme

in flach malerey ... zu den Stuhl, so Jhre Churf. Gnadcn

durch den Hoffschreyner verfertigen lassen in die Newe

scholen". Es war dieser Hofschreiner Hans Georg

Clebertz von Speyer, der 1698 und 1699 an diesen

Stühlen arbeitet, von denen er betont, daß er „als

ein junger Meister seinen höchsten Fleiß daran ver-

wendet hat"*).

Mit dem Jahre 1701 stand das Bauwerk als neue

Aierde der zweiten Residenz von Kurtrier völlig vollendet

da. Dieser charakteristische Barockbau der Koblenzer

Jesuiten nimmt trotz seiner im allgemeinen nur einfach

zu nennenden Behandlung eine bedeutsame künstlerische

*) An weiterenKünstlern werden gclcgentlich in den Beilagen

zur Baurechnung im K. A. noch 1697 Mathias Koentgen, Bild-

hauer im Thal Ehrenbreitstein, und 1698 Joh. Peter Frithofen,

Bürger und Bildhauer in Koblenz, genannt, die aber zu diesem

Bauwesen nicht in nähere Beziehung traten.

Stellung unter den Kurtrierer, ja auch überhaupt rheini-

schen Bauten des zu Ende gehenden 17. JahrhundertS

ein, als deren bedeutendster er ohne Frage bezeichnet

zu werden verdient. Er bildet im Verein mit den übrigen

Jesuitenbauten, der in buntem Renaissance- und Gotik-

gemisch 1609 bis 1617 errichteten Kirche (Abb. 9*),

ihrem seitlichen von I. P. Homberger**) auf deni

Jesuitenplatz aufgeführten schlichtbarocken Anbau (Abb. 9)

und deni Renaissanceflügel mit seinen hochragenden

Zwerghäusern auf der Rückseite eine so wirkungsvolle

Baugruppe voll malerischer Nuancen, wic nur wenig

Städte in den Rheinlanden sich rühmen können, sie zu

besitzen.

Mit seiner Hauptfront schaut der Bau auf dcn Ie-

suitenplatz (Abb. 3), zu dem die Baumasse in geradezu

tresflich abgewogenem Verhältnis steht — ein beson-

deres Verdienst des komponierenden Architekten, der

sich hier trotz aller Erinnerungen im kleinen an die

*) Braun: Die Kirchenbauten der deutschen Iesuiten, I.

**) Die Originalpläne dieses Koblenzer Lokalmeisters und

Schülers von Joh. Seiz haben sich im K. A. unter den Plänen

der Jesuitenbauten erhalten.

Z7