Kunstwissenschaftllche Betrnchtungen über städtische Bauformen.

werden. Vereinzelt geschieht freilich so etwas gelegent-

lich auch heute, aber geglückt ist es noch nie, weil die

neue demokratische Aeit dessen nicht bedarf. Was not tut,

ist nicht so sehr Stil und Form, sondern der wahre Aus-

druck eines Aweckes, der voll und tief erkannt sein muß.

Auch das haben die Fürsten des 18. Jahrhunderts, die

jene Stadte schufen, jcdenfalls sehr richtig erkannt

gehabt, daß sie in erster Linie für einen Gegenwartszweck

bauten und sich deshalb von stilistischem Formenkranr

ferner zu halten vermochten, als jene romantischen Bau-

meister der Renaissance, die vielfach um der Kunst wegen

schufen. Alles Künstlerische muß eben Aweck sein, soll

es fernen Aeiten noch

eine Anregung zu

bieten haben. Es ist

natürlich um so voll-

wertiger, wenn es

von einer geschlosse-

nen Einkunst getra-

gen ist, aber das setzt

jahrhundertelanges

zusammenhaltendes

Kulturschafsen eines

Volkes voraus, das

in der Weltgeschichte

denn auch nur selten

geglückt ist. Vielleicht

im höheren Sinne

überhaupt nur cin-

mal in Ehina, wo sich

die alte, geschlossene

Kultur bis vor dre

Tore der Gegenwart

zu erhalten vermoch-

te; oder aber es sind

die Völker mit ihrer

vollendeten Kunst

schon früh zugrunde

gegangen, so die

Agypter, Griechen,

Römer. Auf die Wie-

derkehr solcher Aei-

ten dürfen wir wohl

hoffen, aber nicht

selbstruhend darauf

warten.

Es muß uns un-

bekümmert lassen, ob

solche Einkunst je

wieder empirisch aus dem Schoße einer Aeit aufsteigt.

Deswegen braucht unsere Kunst doch nicht arm zu sein,

denn auch im Wiederverwerten des Gewesenen mit Neu-

gedachtem, Neugefühltem, kann ein wahrhaft großes,

erzieherisches Kunstzeitalter entstehen. Vielfach sind wir

geneigt, schon die französischen Königs- und Kaiserstile

als nachschaffende Kunst zu bezeichnen, dann lebte aber

doch schon darin ein hochentwickelter Sinn für neue

Formen und Farben. Es war immerhin ein beherrschen-

des Gestalten, sei es bei dem wulstigen Barock, bei dem

prickelnderen Rokoko, beim zopfigeren Biedermeier, das

sich in der Gesamtwelt dieser Stile kundtut. Und die

>Z8

Art, wie sie in Deutschland umgeformt wurden, zeugt

ost von starker Eigenkraft der Baumeister. Wir sprechen

doch immerhin von einem deutschen Barock, Rokoko usw.

Jndes war solches Kunstschaffen doch wohl mehr

dekorativer Art, bis dann der berlinische Neuklassizismus

gewissermaßen das philosophische Prinzip des Architektur-

schaffens einführte. Bauten wie die Heilandskirche bei

Sakrow usw. sind wie die Fürstenstädte rein bewußt

entstanden, und so empfinden wir sie heute noch als Bei-

spiele, die mehr für unser Empfinden durch rein geistiges

Überlegen erstellt wurden, als daß sie etwa von großer

selbstschöpferischer Sehnsucht ihrer Zeit, von leidenschaft-

lichen Enipfindungen

ihrer Künstler zeu-

gen würden. 'Jene

neuklassizistische Ieit

aber ist es, die wie-

der die Grundlage

unseres heutigen

Bauivesens bildet,

bloß daß wir auch

hierzu noch ein Meh-

reres hinzugefügt ha-

ben. Wir sind nam-

lich im Vereinfachen

der Form und Zie-

rungen noch ungleich

weiter gegangen,

schalten auch über die

Formen zum Ge-

rechtmachen fürihren

Zweck selbstandiger,

doch besteht das We-

sentliche dann doch

mehr darin, daß die

AufgabedesBeschau-

ers, des Kunstge-

nießenden dadurch

vergrößert wird, als

er in viel stärkerem

Maße zum Mitemp-

finden herangezogen

wird, als dies noch

etwa bei jenem berli-

nischen Klassizismus

der Fall war. So-

gleich aber ist zu sa-

gen, daß sich das heu-

tige Mitempfinden

von dem frühmittelalterlichen sehr unterscheidet. Die

gotischen Dome insbesondere, aber auch die romanischen

schon, waren in erster Linie eigenwillige Lösungen

ihrer Mcister, die ein Werk schasfen wollten, das eine

starke Herrschaft im Volke haben sollte. Das waren

Schöpfungen eines bewußt und unbewußt schaffenden

Künstlers, der mit der ganzen Leidenschaftlichkeit seiner

Empfindungswelt zu Werke ging und dem es auch ge-

lungen sein mochte, Werke zu errichten, die in herri-

scher Wucht die Gefühle eines Volkes in Spannung

versetzten. Heute ist das umgekehrt. Das Demokratisie-

rende dieser Kunst liegt darin, daß sie mehr für das Mit-

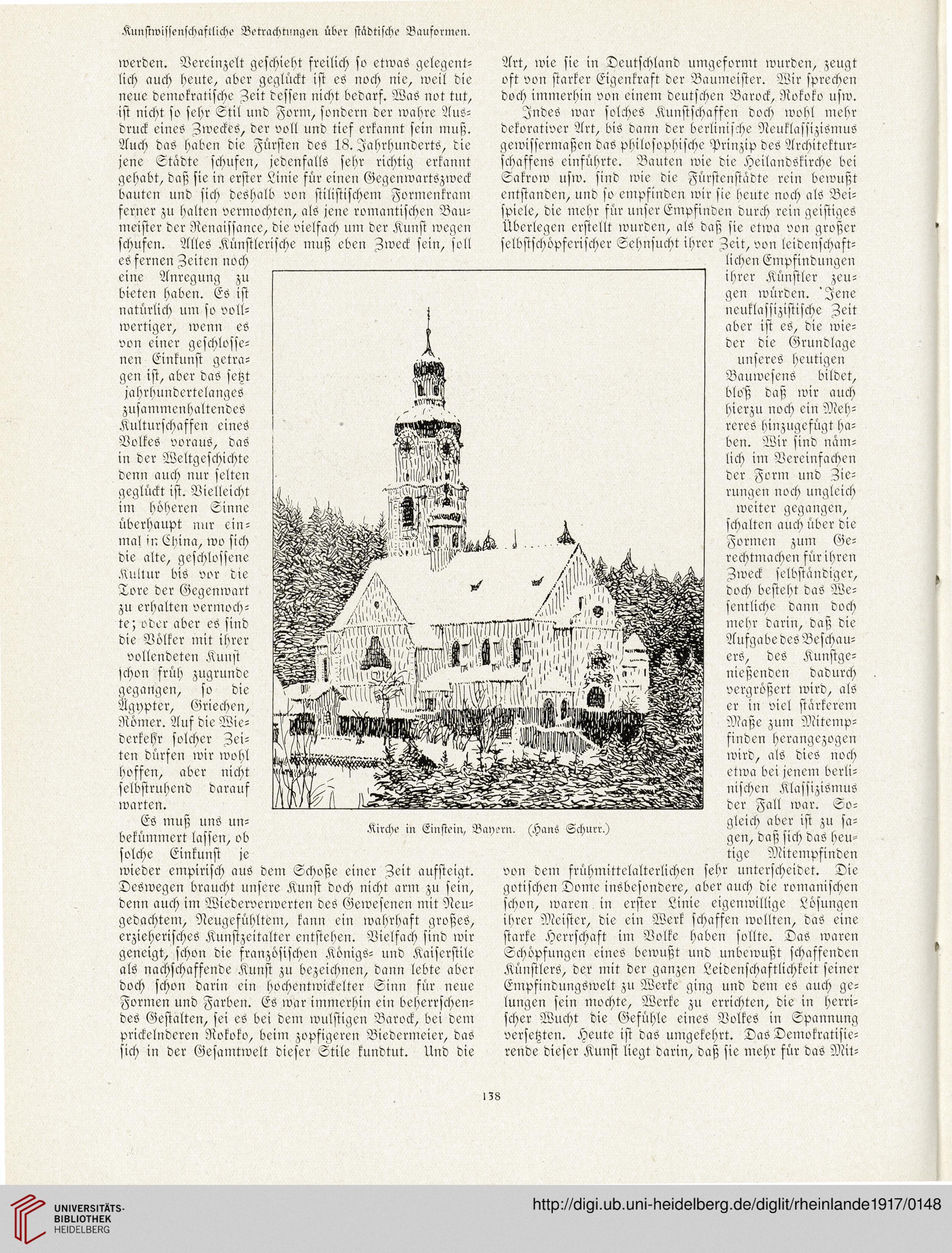

Kirche in Einstein, Bayern. (Hans Schurr.)

werden. Vereinzelt geschieht freilich so etwas gelegent-

lich auch heute, aber geglückt ist es noch nie, weil die

neue demokratische Aeit dessen nicht bedarf. Was not tut,

ist nicht so sehr Stil und Form, sondern der wahre Aus-

druck eines Aweckes, der voll und tief erkannt sein muß.

Auch das haben die Fürsten des 18. Jahrhunderts, die

jene Stadte schufen, jcdenfalls sehr richtig erkannt

gehabt, daß sie in erster Linie für einen Gegenwartszweck

bauten und sich deshalb von stilistischem Formenkranr

ferner zu halten vermochten, als jene romantischen Bau-

meister der Renaissance, die vielfach um der Kunst wegen

schufen. Alles Künstlerische muß eben Aweck sein, soll

es fernen Aeiten noch

eine Anregung zu

bieten haben. Es ist

natürlich um so voll-

wertiger, wenn es

von einer geschlosse-

nen Einkunst getra-

gen ist, aber das setzt

jahrhundertelanges

zusammenhaltendes

Kulturschafsen eines

Volkes voraus, das

in der Weltgeschichte

denn auch nur selten

geglückt ist. Vielleicht

im höheren Sinne

überhaupt nur cin-

mal in Ehina, wo sich

die alte, geschlossene

Kultur bis vor dre

Tore der Gegenwart

zu erhalten vermoch-

te; oder aber es sind

die Völker mit ihrer

vollendeten Kunst

schon früh zugrunde

gegangen, so die

Agypter, Griechen,

Römer. Auf die Wie-

derkehr solcher Aei-

ten dürfen wir wohl

hoffen, aber nicht

selbstruhend darauf

warten.

Es muß uns un-

bekümmert lassen, ob

solche Einkunst je

wieder empirisch aus dem Schoße einer Aeit aufsteigt.

Deswegen braucht unsere Kunst doch nicht arm zu sein,

denn auch im Wiederverwerten des Gewesenen mit Neu-

gedachtem, Neugefühltem, kann ein wahrhaft großes,

erzieherisches Kunstzeitalter entstehen. Vielfach sind wir

geneigt, schon die französischen Königs- und Kaiserstile

als nachschaffende Kunst zu bezeichnen, dann lebte aber

doch schon darin ein hochentwickelter Sinn für neue

Formen und Farben. Es war immerhin ein beherrschen-

des Gestalten, sei es bei dem wulstigen Barock, bei dem

prickelnderen Rokoko, beim zopfigeren Biedermeier, das

sich in der Gesamtwelt dieser Stile kundtut. Und die

>Z8

Art, wie sie in Deutschland umgeformt wurden, zeugt

ost von starker Eigenkraft der Baumeister. Wir sprechen

doch immerhin von einem deutschen Barock, Rokoko usw.

Jndes war solches Kunstschaffen doch wohl mehr

dekorativer Art, bis dann der berlinische Neuklassizismus

gewissermaßen das philosophische Prinzip des Architektur-

schaffens einführte. Bauten wie die Heilandskirche bei

Sakrow usw. sind wie die Fürstenstädte rein bewußt

entstanden, und so empfinden wir sie heute noch als Bei-

spiele, die mehr für unser Empfinden durch rein geistiges

Überlegen erstellt wurden, als daß sie etwa von großer

selbstschöpferischer Sehnsucht ihrer Zeit, von leidenschaft-

lichen Enipfindungen

ihrer Künstler zeu-

gen würden. 'Jene

neuklassizistische Ieit

aber ist es, die wie-

der die Grundlage

unseres heutigen

Bauivesens bildet,

bloß daß wir auch

hierzu noch ein Meh-

reres hinzugefügt ha-

ben. Wir sind nam-

lich im Vereinfachen

der Form und Zie-

rungen noch ungleich

weiter gegangen,

schalten auch über die

Formen zum Ge-

rechtmachen fürihren

Zweck selbstandiger,

doch besteht das We-

sentliche dann doch

mehr darin, daß die

AufgabedesBeschau-

ers, des Kunstge-

nießenden dadurch

vergrößert wird, als

er in viel stärkerem

Maße zum Mitemp-

finden herangezogen

wird, als dies noch

etwa bei jenem berli-

nischen Klassizismus

der Fall war. So-

gleich aber ist zu sa-

gen, daß sich das heu-

tige Mitempfinden

von dem frühmittelalterlichen sehr unterscheidet. Die

gotischen Dome insbesondere, aber auch die romanischen

schon, waren in erster Linie eigenwillige Lösungen

ihrer Mcister, die ein Werk schasfen wollten, das eine

starke Herrschaft im Volke haben sollte. Das waren

Schöpfungen eines bewußt und unbewußt schaffenden

Künstlers, der mit der ganzen Leidenschaftlichkeit seiner

Empfindungswelt zu Werke ging und dem es auch ge-

lungen sein mochte, Werke zu errichten, die in herri-

scher Wucht die Gefühle eines Volkes in Spannung

versetzten. Heute ist das umgekehrt. Das Demokratisie-

rende dieser Kunst liegt darin, daß sie mehr für das Mit-

Kirche in Einstein, Bayern. (Hans Schurr.)