Kunstwissenschaftliche Betrachtungen über städtische Bauformen.

empfinden des Volkes geschaffen wird, als für das ge-

waltige Beherrschen seiner Gefühle. Daher erklärt sich

das endlose Vereinfachen der Bauformen bis zum Un-

fertigen, daß durch das Mitempfinden hindurch die Vor-

stellungswelt des Einzclnen außerdem angeregt wirch

daß er nicht selbstruhend das Werk bestaune. Das ist die

Mitarbeit des Volkes an der Kunst, daß sie im Vollbild

eigentlich mehr ein Gegenstand innerster Vorstellung

bleibt und in der außeren Form darum von einer fast

unnahbaren Keuschheit und Aartheit sein darf. Demnach

ist dann sowohl beim Kunstschaffenden wie Kunst-

genießenden ein Austand dauernden Beschwingtseins vor-

handcn, der den eigentlichen Reichtum solcher neudeutscher

Kunst ausmacht und schlechtweg das Neudeutsche über-

haupt ist.

Man blicke doch nur in der Welt um sich, ob in der

Baukunst bereits ahnliches zu finden ist. Der Erpressio-

nismus in der Malerei macht gewiß Fortschritte, aber in

seiner höchsten Form

ist er doch deutsches

Gut geblieben und

sicherlich von noch

unbestimmten Lei-

stungen in der Bau-

kunst angeregt ge-

wesen. Das war

eben das Neuartige,

Deutschartige, daß

Künstler zu bauen

begannen, die über

eine Flut von Ein-

gebungen hinweg,

durch eine Fülle

wissenschaftlicher Er-

kenntnis, doch noch

so Meister über das

Ausgeben blieben,

daß ihre eigene Vor-

stellung nicht so sehr

erschöpft war, daß so-

nnt das Geschaffene

noch Vorstellungs-

welten in Mittatigkeit versetzen sollte. Es ist der philo-

svphische Sinn dieser Kunst, daß der Künstler sich nur

soweit ausgeben darf, als er selbst zuni Weiterschöpfen

fähig bleibt, will heißen, daß er über seinem Werke

stehen bleibt. Es steht uns nicht a», zu beurteilen, in

welchem Maße unsere städtische Baukunst heute diese

^tufe erreicht hat; wir werden bescheiden sein müsscn

und höchstens einige Werke so ansehen dürfen. Auch

war der Weg dazu nicht ohne Jrrwege gepflastert.

Als der zweite, wesentlich ärmere Historizismus des

19. Jahrhunderts am Ausgehen war, da feierte er

doch noch einmal einen Triumph in jenem Jugendstil,

der ein Eigensiil im Sinne der historischen Stile um alles

sein wollte. Es sollte wie zur Aeit der Gotik etwas

Deiendes, Bleibendes geschaffen werden, nicht eingedenk,

daß die Aeit so ganz flüchtiger, entwicklungsreifer ge-

worden war und daher mehr Werdendes auch in der

Kunst bedurfte. Der rasche Lauf der heutigen Entwick-

ung macht es vielleicht überhaupt unmöglich, daß eine

stilistische Einform sich je zu behaupten vermag, die Kunst-

form muß vielmehr ein Spiegel der -Zeit sein und zu-

gleich die bewegliche Vorstellungswelt der Menschen

weiter antreiben. Baumeister wie Theodor Fischer

schienen hier tatsächlich berufen, einen architektonischen

Formensinn zu finden, der bei allem Wissentlichen so viel

Eigengestaltetes erkennen läßt, daß ein Neuzusehendes

entsteht. Nur hat Fischer dabei das Stadtwissenschaftliche

oft etwas zu leicht genommen und geglaubt, neustädtische

Formen aus altländlichen hervorholen zu müssen. Das

war in gewisseni Sinne bodenständig, denn altstädtische

Fornien deutscher Art gibt es kaum, so daß die erst ini

19. Jahrhundert entstehenden großen Städte im Grunde

sehr neu anzulegen gewesen wären. Die fürstlichen

Städtebauer des 18. Jahrhunderts waren auch in der

Wahl der Bauformen weniger sentimental für Alt-

deutsches, sondern sie sühlten sehr richtig, daß in den

Städten, so klein sie noch waren, ein Wachstum ruhte, das

von vornherein ganz

klar einzukleiden war.

Jn dieser Hinsicht

war Fischer etwas

zu sehr Roniantiker,

nicht nur des Stilge-

haltes, sondern auch

der Form. Er geriet

oft auf eigentümliche

Wege, die uns nie

sachlich erklärlich ge-

ivorden sind. Jm

Heilbronner Theater

dagegen hat er einen

Bau geschaffen, der

bei alleni reichsstäd-

tisch Geinütlichen doch

fast klassisch im For-

malen anmutet. Sel-

ten ist ein Theater so

klar von innen heraus

gestaltet worden, um

in der Außenform

aber doch zusammen-

strebend zu wirken. Bühnenhaus, Auschauerhaus, Vor-

haus sind Teile für sich, als solche genau erkenntlich und

doch von einer übergeordncten Gewalt des Gesamt-

geistigen zusammengehalten. Bei einem Meister wie

Fischer, der im Neuklassischen gern Seniles sieht, ist es

wciter nicht verwunderlich, daß er im Stilgeistigen

gern dem deutschen Mittelalter, der Renaissance, hul-

digt, aber im Heilbronner Theater ist es wie nirgends

sonst erkenntlich, daß darüber hinaus auch Fischer zum

Klassizieren geboren ist. Es ist hier vielleicht ein bewußt

gewahlter Widerspruch im Spiel, den auch Fischer noch

ganz überwinden wird.

So sehr etiva das Heilbronner Theater parkland-

schaftlich eingewickelt zu denken sein möchte, so hat es

doch Beziehungen zu Straßen und Plätzen, die es als

reinen Stadtbau bezeichnen. Die Art der vorliegenden

Wiedergabe ist zwar ganz auf das Jsolierte abgestellt,

und daruni läßt es sich auch sehr gut neben einem so rein

naturumgebenen Motiv, wie die Kirche an der Havel,

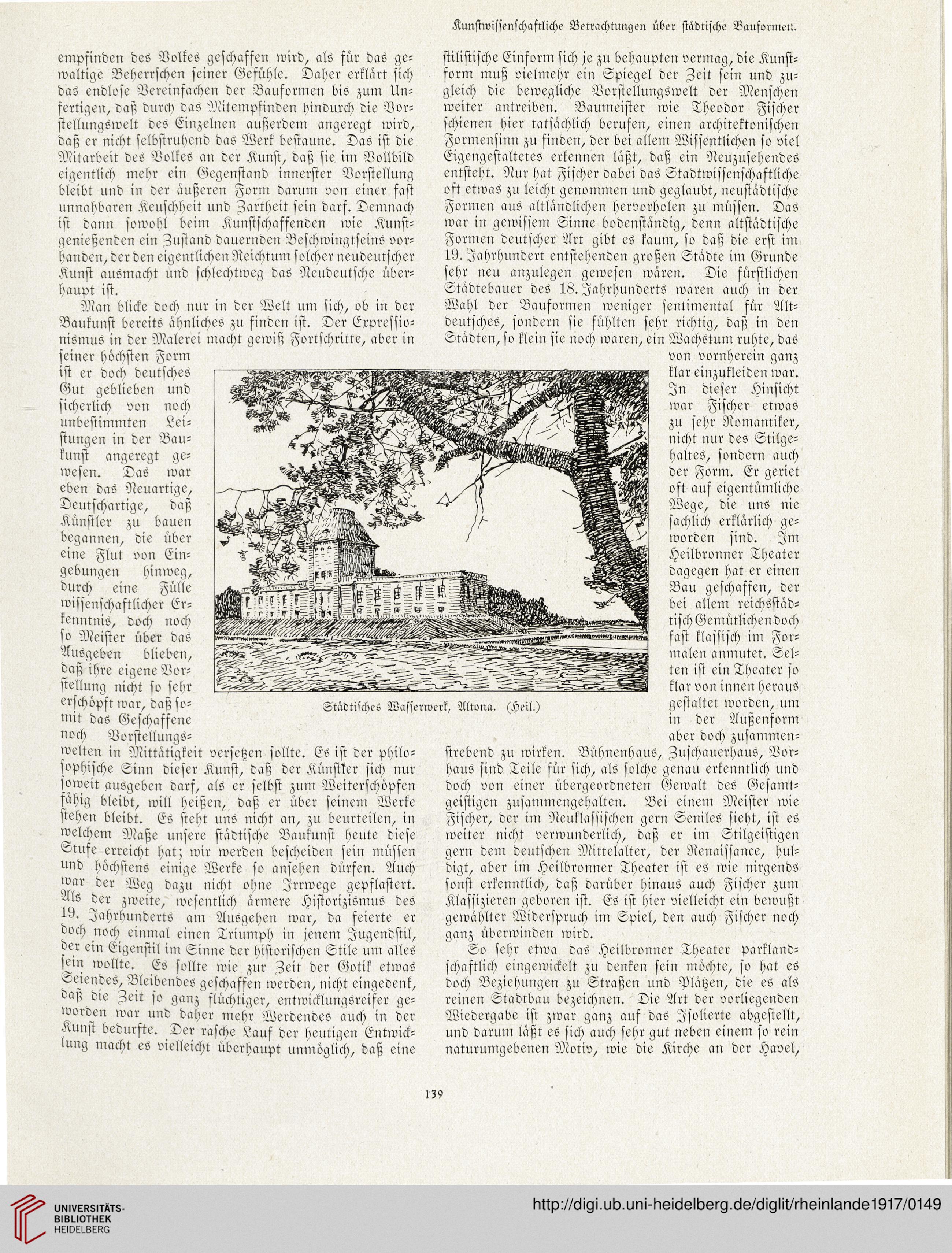

Städtisches Wasscrwerk, Altona. (Heil.)

empfinden des Volkes geschaffen wird, als für das ge-

waltige Beherrschen seiner Gefühle. Daher erklärt sich

das endlose Vereinfachen der Bauformen bis zum Un-

fertigen, daß durch das Mitempfinden hindurch die Vor-

stellungswelt des Einzclnen außerdem angeregt wirch

daß er nicht selbstruhend das Werk bestaune. Das ist die

Mitarbeit des Volkes an der Kunst, daß sie im Vollbild

eigentlich mehr ein Gegenstand innerster Vorstellung

bleibt und in der außeren Form darum von einer fast

unnahbaren Keuschheit und Aartheit sein darf. Demnach

ist dann sowohl beim Kunstschaffenden wie Kunst-

genießenden ein Austand dauernden Beschwingtseins vor-

handcn, der den eigentlichen Reichtum solcher neudeutscher

Kunst ausmacht und schlechtweg das Neudeutsche über-

haupt ist.

Man blicke doch nur in der Welt um sich, ob in der

Baukunst bereits ahnliches zu finden ist. Der Erpressio-

nismus in der Malerei macht gewiß Fortschritte, aber in

seiner höchsten Form

ist er doch deutsches

Gut geblieben und

sicherlich von noch

unbestimmten Lei-

stungen in der Bau-

kunst angeregt ge-

wesen. Das war

eben das Neuartige,

Deutschartige, daß

Künstler zu bauen

begannen, die über

eine Flut von Ein-

gebungen hinweg,

durch eine Fülle

wissenschaftlicher Er-

kenntnis, doch noch

so Meister über das

Ausgeben blieben,

daß ihre eigene Vor-

stellung nicht so sehr

erschöpft war, daß so-

nnt das Geschaffene

noch Vorstellungs-

welten in Mittatigkeit versetzen sollte. Es ist der philo-

svphische Sinn dieser Kunst, daß der Künstler sich nur

soweit ausgeben darf, als er selbst zuni Weiterschöpfen

fähig bleibt, will heißen, daß er über seinem Werke

stehen bleibt. Es steht uns nicht a», zu beurteilen, in

welchem Maße unsere städtische Baukunst heute diese

^tufe erreicht hat; wir werden bescheiden sein müsscn

und höchstens einige Werke so ansehen dürfen. Auch

war der Weg dazu nicht ohne Jrrwege gepflastert.

Als der zweite, wesentlich ärmere Historizismus des

19. Jahrhunderts am Ausgehen war, da feierte er

doch noch einmal einen Triumph in jenem Jugendstil,

der ein Eigensiil im Sinne der historischen Stile um alles

sein wollte. Es sollte wie zur Aeit der Gotik etwas

Deiendes, Bleibendes geschaffen werden, nicht eingedenk,

daß die Aeit so ganz flüchtiger, entwicklungsreifer ge-

worden war und daher mehr Werdendes auch in der

Kunst bedurfte. Der rasche Lauf der heutigen Entwick-

ung macht es vielleicht überhaupt unmöglich, daß eine

stilistische Einform sich je zu behaupten vermag, die Kunst-

form muß vielmehr ein Spiegel der -Zeit sein und zu-

gleich die bewegliche Vorstellungswelt der Menschen

weiter antreiben. Baumeister wie Theodor Fischer

schienen hier tatsächlich berufen, einen architektonischen

Formensinn zu finden, der bei allem Wissentlichen so viel

Eigengestaltetes erkennen läßt, daß ein Neuzusehendes

entsteht. Nur hat Fischer dabei das Stadtwissenschaftliche

oft etwas zu leicht genommen und geglaubt, neustädtische

Formen aus altländlichen hervorholen zu müssen. Das

war in gewisseni Sinne bodenständig, denn altstädtische

Fornien deutscher Art gibt es kaum, so daß die erst ini

19. Jahrhundert entstehenden großen Städte im Grunde

sehr neu anzulegen gewesen wären. Die fürstlichen

Städtebauer des 18. Jahrhunderts waren auch in der

Wahl der Bauformen weniger sentimental für Alt-

deutsches, sondern sie sühlten sehr richtig, daß in den

Städten, so klein sie noch waren, ein Wachstum ruhte, das

von vornherein ganz

klar einzukleiden war.

Jn dieser Hinsicht

war Fischer etwas

zu sehr Roniantiker,

nicht nur des Stilge-

haltes, sondern auch

der Form. Er geriet

oft auf eigentümliche

Wege, die uns nie

sachlich erklärlich ge-

ivorden sind. Jm

Heilbronner Theater

dagegen hat er einen

Bau geschaffen, der

bei alleni reichsstäd-

tisch Geinütlichen doch

fast klassisch im For-

malen anmutet. Sel-

ten ist ein Theater so

klar von innen heraus

gestaltet worden, um

in der Außenform

aber doch zusammen-

strebend zu wirken. Bühnenhaus, Auschauerhaus, Vor-

haus sind Teile für sich, als solche genau erkenntlich und

doch von einer übergeordncten Gewalt des Gesamt-

geistigen zusammengehalten. Bei einem Meister wie

Fischer, der im Neuklassischen gern Seniles sieht, ist es

wciter nicht verwunderlich, daß er im Stilgeistigen

gern dem deutschen Mittelalter, der Renaissance, hul-

digt, aber im Heilbronner Theater ist es wie nirgends

sonst erkenntlich, daß darüber hinaus auch Fischer zum

Klassizieren geboren ist. Es ist hier vielleicht ein bewußt

gewahlter Widerspruch im Spiel, den auch Fischer noch

ganz überwinden wird.

So sehr etiva das Heilbronner Theater parkland-

schaftlich eingewickelt zu denken sein möchte, so hat es

doch Beziehungen zu Straßen und Plätzen, die es als

reinen Stadtbau bezeichnen. Die Art der vorliegenden

Wiedergabe ist zwar ganz auf das Jsolierte abgestellt,

und daruni läßt es sich auch sehr gut neben einem so rein

naturumgebenen Motiv, wie die Kirche an der Havel,

Städtisches Wasscrwerk, Altona. (Heil.)